安倍寧のBRAVO!ショービジネス

演出ジョン・ケアードらが発揮した渾身の創造力/『千と千尋の神隠し』舞台版

不定期連載

第47回

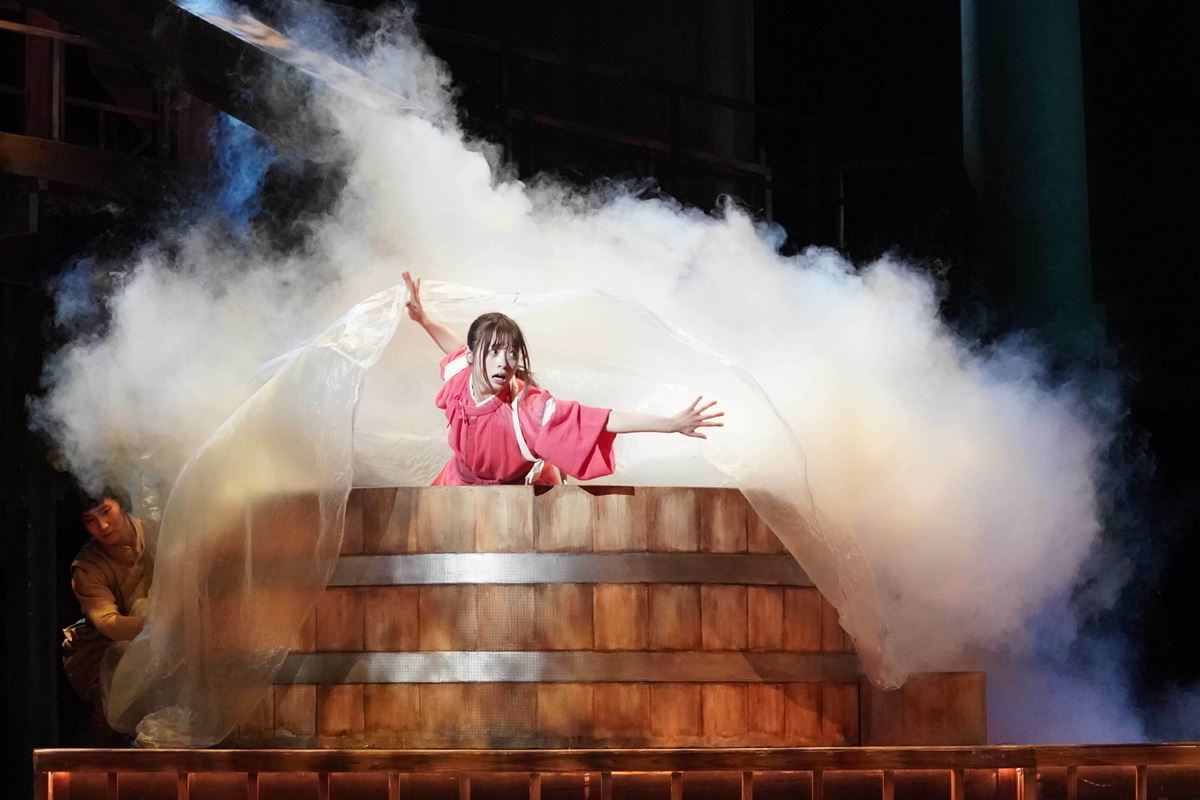

舞台『千と千尋の神隠し』より

Fabulousという讃辞しか思いつかない新作舞台が誕生した。『千と千尋の神隠し』舞台版である(3月帝国劇場。製作東宝、協力スタジオジブリ。3月14日初見)。ジョン・ケアード(翻案・演出)率いるクリエイティヴ・チームの渾身の創造力、それに応えた俳優陣の奮励努力に惜しみない拍手を贈る。

『千と千尋』の舞台化はケアードの長年の夢だったと聞いている。彼がこのアニメ作品に惹かれた側面は、私が想像するにふたつある。ひとつは物語の本質がビルドゥングスロマン(bildungsroman、自己形成小説、成長譚)であること、もうひとつは映像自体がネオジャポネスク的な美しさにあふれていること。イギリス人の彼は日本人以上にこのふたつの側面に著しく反応したと思われる。

ビルドゥングスロマンとは、ひとりに少年あるいは少女(この作品では当然千尋)が世の荒波にもまれ、一人前のおとなに成長する物語を意味する。イギリス人はこの手の小説をことのほか好む。チャールズ・ディケンズ「オリヴァー・ツイスト」からJ・K・ローリング「ハリー・ポッター」シリーズへと連なる文学的山脈がそのなによりの証拠だろう。そういえばケアードの出世作はディケンズ原作の『ニコラス・ニクルビーの生涯と冒険』(トレヴァ・ナンとの共同演出、1980年ロンドン初演)であった。これまた、父を失った19歳の若者とその妹がおとなたちの理不尽さと闘う物語である。

『千と千尋』アニメ版で宮崎駿監督が創り出した異次元世界には、化け物、神々、人間、動物が入り乱れて住んでいる。そこは現代日本でもあるようなないような、現実と幻想の混じり合った空間でもある。童画的でもあるし、多分にキッチュな部分も垣間見える。全体的に一種のネオジャポネスク的イメージが充満している。それ故外国人は私たち日本人以上にそこに漂う日本的エキゾチシズムに反応することになる。ベルリン国際映画祭金熊賞、アカデミー賞長篇アニメーション部門などの受賞も、同様に外国人に対するエキゾチシズムの効用がもたらしたものではないか。

舞台版は、原作のアニメ版を踏みはずすことも踏みつけることもなく、物語、登場人物などすべてを忠実に踏襲している。ケアード以下クリエイティヴ・チームの宮崎監督、ジブリへの敬愛の情を感じずにいられない。千尋、ハク、カオナシ、釜爺、湯婆婆ら誰もが、アニメから抜け出して舞台に移り住んでいるかのような錯覚にとらわれる。カオナシ、湯婆婆などの容姿はじゅうぶん原型を尊重している。しかし、全体的色調はかなり異る。舞台にはアニメのカラフルさはない。むしろしっとりと落ち着いている。中央にでんと構えた湯屋を初めとし、橋、壁などあらゆる装置が木造のせいか。木目の美しさはまさしくネオジャポネスクと呼ぶにふさわしい。

ケアードは、演出、振付、演技、美術すべてを引っくるめての舞台表現においてふたつの方向性を優先させている。すなわちプロジェクション・マッピングなど最新テクノロジーへの依存をできる限りとり除くこと、それと能、狂言、歌舞伎など日本芸能の伝統的技法を積極的にとり入れることである。前者はディズニー・ミュージカル『アナと雪の女王』などを多分に意識してのことかもしれない。後者はネオジャポネスク風美術と相俟って、この作品の特質を形作るのに大いに貢献している。ここにケアードの右腕となってこの方向性を実現に導いた3人の功労者の名前を挙げ、その労苦をねぎらいたい。すなわちジョン・ボウサー(美術)、トビー・オリエ(パペットのデザイン及びディレクション)、中原幸子(衣裳)である。

更に今井麻緒子(共同翻案・演出補佐)の存在も見逃せない。この作品のように日本文化に根差したマテリアルを国際チームで創作する場合、彼我のさまざまな局面(文化全般から製作の現場まで)での相違について、豊かな知見を持つスタッフが必要になってくる。そのような要(かなめ)の調整役を背負ったのが今井だと、私は推量している。

もちろん見どころ満載だ。湯婆婆の怒りは普段の面から数倍も大きな面にとり替えることで表現される(迫力満点)。ハクのもうひとつの姿、白龍は手動(俳優が棒で持ち上げ動かす)ならではの愛敬がある。からだ中汚れたオクサレ様が風呂に飛び込み、きれいさっぱりした姿でふたたび現われる光景には唖然となる。あっと驚くアクトの連鎖。しかもその手のハプニングはいっときに複数の場で起こる。しかし、湯屋のセットのスムーズな回転に促されるかのように、劇の進行も途絶えることはない。絢爛たるスペクタクルに見惚れていると、まさにこの世ではないファンタジーの世界に誘(いざな)われる。なんという充足感。これにはミュージカルではないのに生オーケストラの演奏(誠に贅沢!)なのが一役買っていることだろう。

主な役柄はすべてダブル・キャストである。記録の意味もあり役名と俳優の名前を列挙しておく。千尋(橋本環奈、上白石萌音)、ハク(醍醐虎汰朗、三浦宏規)、カオナシ(菅原小春、辻本知彦)、リン/千尋の母(咲妃みゆ、妃海風)、釜爺(田口トモロヲ、橋本さとし)、湯婆婆/銭婆(夏木マリ、朴璐美)。私は上白石、三浦、菅原、妃海、橋本、夏木で見た。上白石はこまやかな表現ひとつにも千尋になり切ろうとする意志がうかがわれ、適役かつ好演。三浦は美男ぶりが際立つ。ダンサーという範疇を超えた異色の身体表現者、菅原は起用自体からして話題性十分。彼女の一挙手一投足に目が釘づけになる。妃海、橋本はともに迷宮で己を失いがちな千尋を支えるという役どころだが、演技面でも上白石のよきサポート役になっていた。夏木の湯婆婆/銭婆は存在感、造形力文句なし。座長らしい風格さえ漂わせる。彼女のデビュー時からのウォッチャーとして精いっぱいの拍手を贈る。

公演パンフレットで美術のジョン・ボウサーの語っているところによると、彼がジョン・ケアードからこの企画について聞かされたのは、ふたりがいっしょに仕事をした帝劇『ナイツ・テイル―騎士物語』(2018年7~8月初演)の際だという。今回の初日に漕ぎつけるまでかなりの日数が費やされているにちがいない。初期投資も相当な額に上ることだろう。ジブリ、宮崎監督とはどういう契約? あれだけのキラー・コンテンツだから決して安くはないのではと想像を逞しくしたくなる。演出、美術、パペット、音楽に英米の一流スタッフが起用されている上、コロナ禍のなかリモート稽古も度重なった。通常興行に比してなにかと出費が多かったはずだ。幕が開いた瞬間、舞台を一瞥してお金がかかっているなあという印象を受ける。

3月の帝劇公演のあと、4月大阪・梅田芸術劇場、5月福岡博多座、6月札幌・札幌文化芸術劇場及び名古屋・御園座と全国主要都市を巡演する。私がざっと数えたところでは総公演回数109回である。この回数で初期投資は回収できるのか。たとえできなかったとしてもなんどかの再演でリクープできればいいと、東宝は考えているのか。

もちろん興行的にも作品内容からしても海外でも強いジブリ作品だということは折り込み済だろう。私は海外での外国人キャストによる上演もじゅうぶん可能性があると見る。将来的には海外著作権収入も期待できるのではないか。

ひとつ製作者の東宝さんに要望がある。これだけ優れた日本発の舞台が誕生したのだから、是非ともメーキング本を出版してもらいたい。『ライオンキング』の演出家ジュリー・テイモアが書いたようなデッサン、写真がたっぷり入ったものだと大変有難い。苦労話を含め舞台裏の秘話がつまびらかになれば、今後、新作を生み出すのにどんなに役立つことか。観客にとっても初見、再見を問わずよき手引きとなるはずだ。

プロフィール

あべ・やすし

1933年生まれ。音楽評論家。慶応大学在学中からフリーランスとして、内外ポピュラーミュージック、ミュージカルなどの批評、コラムを執筆。半世紀以上にわたって、国内で上演されるミュージカルはもとより、ブロードウェイ、ウエストエンドの主要作品を見続けている。主な著書に「VIVA!劇団四季ミュージカル」「ミュージカルにI LOVE YOU」「ミュージカル教室へようこそ!」(日之出出版)。