安倍寧のBRAVO!ショービジネス

右手にコマソン、左手にミュージカル ―昭和を駈け抜けた作曲家いずみたく

不定期連載

第53回

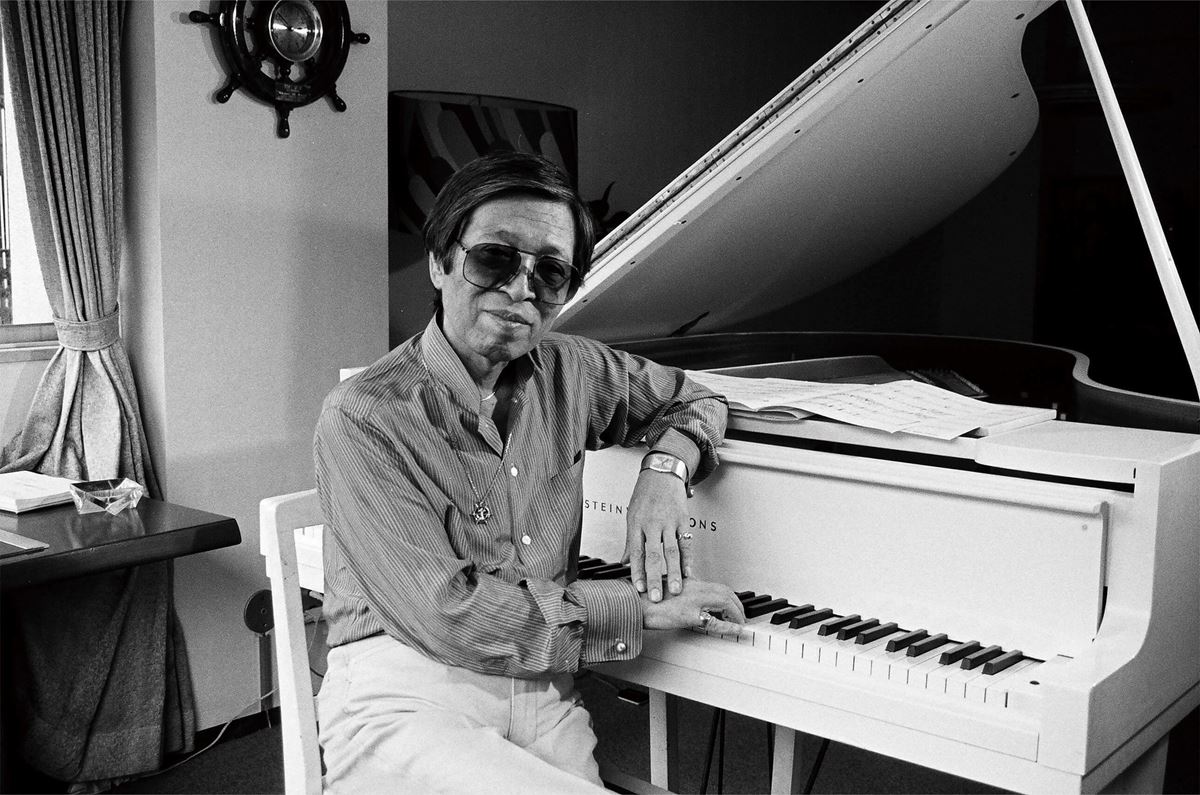

いずみたく氏 撮影:安念勉

昭和30年代から平成初めにかけて目覚ましい活躍ぶりを見せた作曲家いずみたく(1930~92)。ことしは彼が世を去ってちょうど30年目に当たる。岸洋子「夜明けのうた」佐良直美「世界は二人のために」など多くの名曲を残したこの作曲家の正体は? 節目の年ゆえか、彼の残した数多くの作品にスポットライトを当てようという試みが、いくつか目についた。

まずはことし4月、彼の音楽の集大成『いずみたくソングブック―見上げてごらん夜の星を―』(ビクターエンタテインメント)がリリースされた。5枚組みCDに計131曲、プラスのDVD(CDとダブる曲あり)に計45曲と代表的作品が網羅されている。来歴、曲目解説(濱田高志)も誠に意を尽くしたもので、大変為になる。

そして4月23日には銀座・博品館劇場で「ぼくたちの音を楽しむ~いずみたくと中村八大の歌物語」というコンサートがおこなわれている。いずみは1930年(昭和5年)、中村は31年(昭和6年)と1年違いの生まれ、誕生日に至ってはまったく同じ1月20日だということからこの催しが企画されたらしい。そしてなにより、ふたりは激動の戦後日本を駈け抜けた同志である。いずみには「見上げてごらん夜の星を」、中村には「上を向いて歩こう」と、どこか似通った題名の超ヒット曲があり、ともに作詞が永六輔というのも、不思議な縁を感じさせる。

文化放送が3時間に及ぶ「日本のスタンダードソングを作った男~いずみたくの世界」(9月23日8:00~11:00pm)をオンエアしたことも記憶にとどめておきたい。本人は62年という決して長くはない人生しか送ることができなかったが、残された曲は生き続けている。この番組はその事実を明らかにした。作曲家としてはもって瞑すべしだろう。

なお年の瀬にはミュージカル『洪水の前』再演(12月22~28日、恵比寿・エコー劇場)が控えている。この作品は、生涯、ミュージカルに情熱を注いだいずみの代表作のひとつに数えられる。今回の主演はラサール石井、演出は鵜山仁。

作曲家いずみたくの特色はCMソングの書き手として脚光を浴び、それを足掛かりに地歩を固めていったことだろう。1960年代、コマソン専門の作曲家というのは、いずみの師匠格三木鶏郎くらいしか存在しなかった。ラジオ、テレビを媒介に精々数秒で聞き手の心に商品名や企業名を印象づけるというのは、そうた易い芸当ではない。いずみはメロディーひとつとっても様々な引き出しを持っていて、それを自由に細工する能力にたけていたのだろう。コマソンでの相棒は小説家デビュー以前の野坂昭如だったが、この言葉の魔術師とコンビを組めたこともとてもラッキーだった。『いずみたくソングス』DISC4「CMソングス」には35曲の代表曲が収められているが、「ハトヤの唄」「カシミロンの唄」「セクシーピンク」などいずれも作詞は野坂の手になる。

CMソングと並んでいずみの作曲活動を鮮やかに彩るのはミュージカルである。「右手にコマソン、左手にミュージカル」といいたくなるくらいミュージカルの創作に熱中した。第1作『見上げてごらん夜の星を』(1960、作・演出永六輔、製作大阪勤労者音楽協議会=大阪労音)からしてなかなかの秀作である。夜間高校に通う男子生徒、同じ高校でも全日制の女子生徒、ふたりの淡い恋が描かれる。初演はヴォーカル・グループ伊藤素道とリリオ・リズム・エアーズの面々が男子生徒を演じたが、間もなく坂本九が中心の男子高校生を持ち役とするようになる。同名の主題歌も九ちゃんの歌で広く知れ渡っている。

いずみの係わったミュージカルは、CDセット『いずみたくソングブック』付属のパンフレットによると、なんと200本近くを数える(再演等も含む)。題材的に見ても落語がネタの『死神』から海外戯曲を基にした『泥の中のルビー』『洪水の前』、オリジナル台本による『さよならTYO!』『歌麿』と幅広い。およそミュージカルには不向きと思われる野坂昭如の小説「エロ事師たち」まで、『聖スブやん』の題名でミュージカル化している。なぜこれほどまでにミュージカルに血道を上げたのか。未開拓の分野だったミュージカルでパイオニアとしての使命感に燃えていたものと思われる。

作曲家としてだけではなく自主プロジェクトのプロデューサーとして推進した作品も何本もあった。ミュージカルはお金がかかる。持ち出しの作品も沢山あった。CMソングで稼いだお金が右から左へとミュージカルに流れていったことも、しばしばだったにちがいない。

先ほど私は、いずみたくに「右手にコマソン、左手にミュージカル」とやや揶揄嘲笑気味のキャッチフレーズを進呈したが、もちろん、このふたつで完結する作曲家ではなかった。レコード業界にとっても新しいタイプの書き手として極めて貴重な存在であった。実際、60~70年代のレコード業界での彼の活躍ぶりは誠に目覚ましいものがあった。その足跡は日本レコード大賞に鮮明に刻み込まれている。本人の作曲賞は坂本九「見上げてごらん夜の星を」(63年)、ピンキーとキラーズ「恋の季節」(68)と二度、そして69年には佐良直美「いいじゃないの幸せならば」で見事大賞に輝いている。その他、いずみの作曲作品でレコ大部門賞を獲得した面々を紹介しておこう。歌唱賞岸洋子(64、「夜明けのうた」)、作詞賞岩谷時子(64、「夜明けのうた」)及び安井かずみ(65、「おしゃべりな真珠」)、企画賞デューク・エイセス/東芝音楽工業(66、アルバム「にほんのうた」)、新人賞佐良直美(67、「世界は二人のために」)及びピンキーとキラーズ(68、「恋の季節」)、特別賞東芝音楽工業と制作グループ(69、「にっぽんのうた」)。

この受賞歴を見ながら私が注目したいのは、「にっぽんのうた」が66年企画賞、69年特別賞と二度受賞していることだ。作詞永六輔、歌デューク・エイセス。永、いずみ、デュークは全国津々浦々まで足を運び綿密な取材を重ね、新しいご当地ソング・シリーズ全52曲を完成させた。その間約4年半。「筑波山麓合唱団」(茨城県)、「いい湯だな」(群馬県)、「女ひとり」(京都府)などは多くの人々に愛され続け、完全にスタンダードナンバー化している。

日本の大衆音楽史の上でいずみたくはどんな役割を果たしたのか。どのような位置付けが正しいのか。そのためには、私はこれからさまざまな検証が必要だと思うが、演歌を主体とした伝統的な歌謡曲が衰退し始め、J-POPが地歩を固めるまでのある時代、橋渡し役を務めたというのが、私の見立てである。

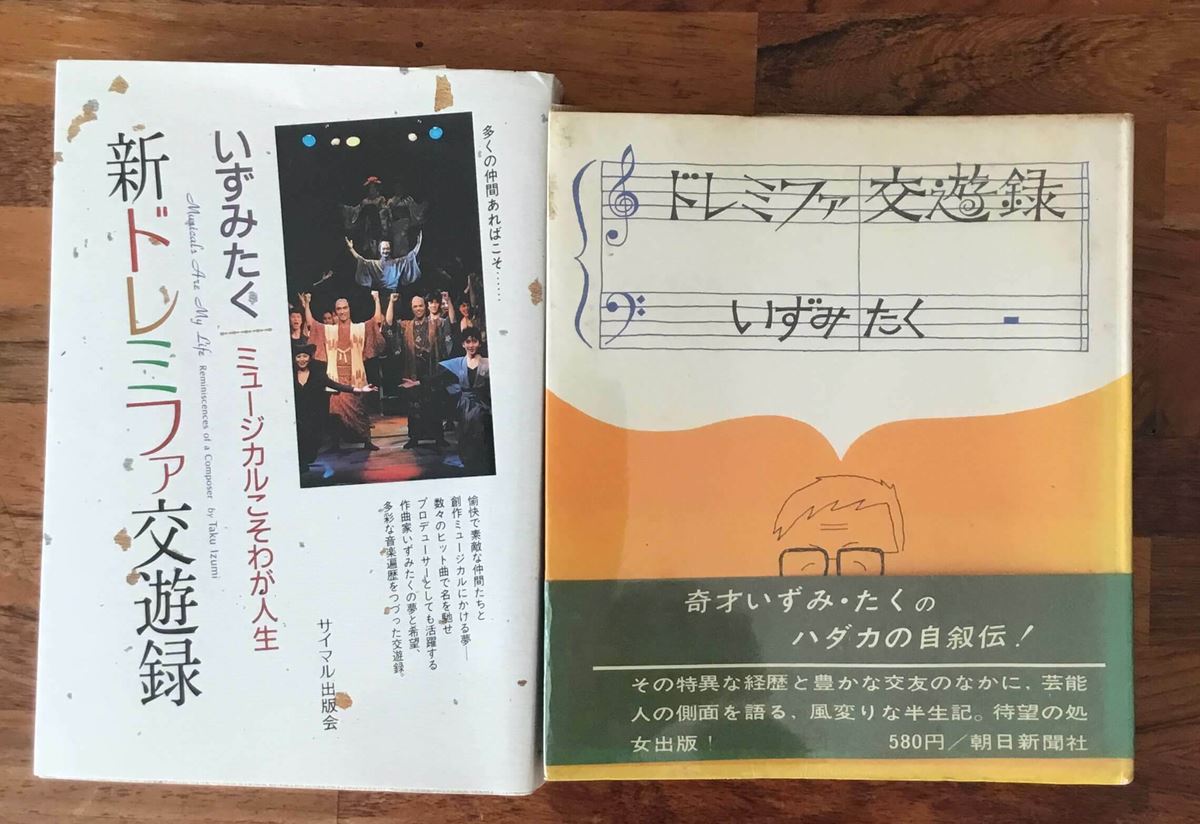

この作曲家の足跡をたどるには、もちろん、ことし春リリースされた『いずみたくソングブックⅠ見上げてごらん夜の星を』が大いに役立つ。幸い彼は二冊の自伝「ドレミファ交遊録」(朝日新聞社)、「新ドレミファ交遊録」(サイマル出版会。「ドレミファ交遊録」も含む)を残してくれている。最近、テレビ朝日系「徹子の部屋」のテーマ曲も彼だと知った。いずみたくは今なお“現役”である。

プロフィール

あべ・やすし

1933年生まれ。音楽評論家。慶応大学在学中からフリーランスとして、内外ポピュラーミュージック、ミュージカルなどの批評、コラムを執筆。半世紀以上にわたって、国内で上演されるミュージカルはもとより、ブロードウェイ、ウエストエンドの主要作品を見続けている。主な著書に「VIVA!劇団四季ミュージカル」「ミュージカルにI LOVE YOU」「ミュージカル教室へようこそ!」(日之出出版)。