安倍寧のBRAVO!ショービジネス

映画『エルヴィス』が明かす プレスリー対パーカー大佐の凄絶な闘い

不定期連載

第59回

©2022 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved

映画公開時(2022年7月)、映画館で逃した『エルヴィス』がWOWOWでオンエアされたので(第1回、2月26日)、ようやく見ることができた。さすが『ムーラン・ルージュ』のバズ・ラーマン監督、舞台はパリからアメリカに移ったものの、音楽物、バックステージ物はまかせておけとばかり、エンターテインメント性たっぷり、人間ドラマとしての迫力もじゅうぶんの作品に仕上げている。

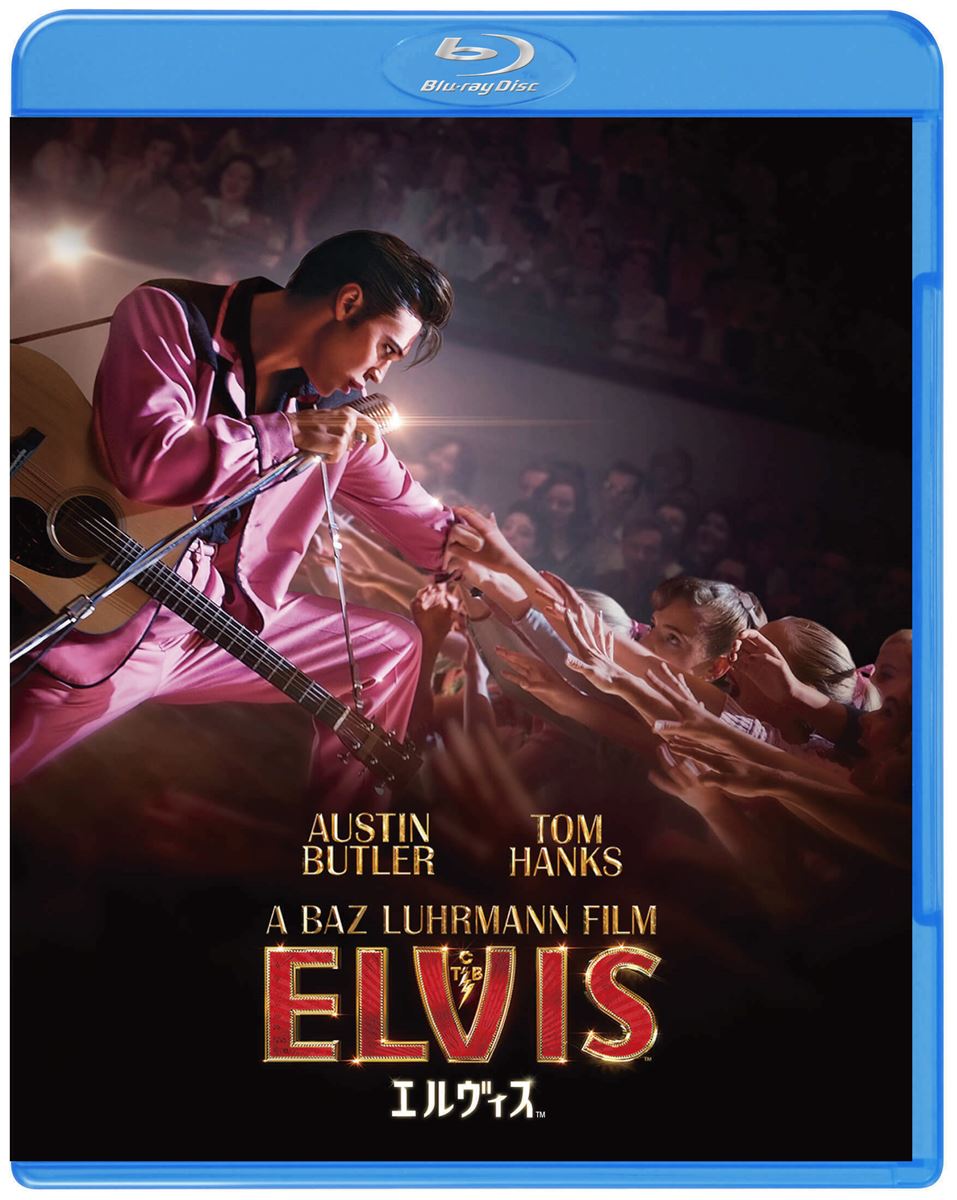

しかしタイトルには『エルヴィスVS.トム・パーカー』としたほうがよかったかも。かのエルヴィス・プレスリーの伝記映画とはいえ、プロットの展開は、どちらかというと悪名高き? マネジャー、トーマス・パーカー“大佐”(大佐は単なる愛称)寄りだからだ。トム・パーカーを演じるのはベテラン俳優トム・ハンクス、エルヴィスには1991年生まれのオースティン・バトラーが抜擢されている。

ちなみに実在したふたり、パーカー大佐は1909年生まれ、97年没(享年87)、エルヴィスは35年生まれ、77年没(享年42)であった。大佐はエルヴィスの倍以上の一生を送ったことになる。

トム・パーカー大佐とエルヴィス・プレスリーのふたりは、いちばん最初、大佐がマネジャーを務めていたカントリー&ウエスタンの第一人者ハンク・スノウのコンサートで出会った。エルヴィスがハンクのステージに前座歌手として出演したことがあったからだ。ただし、正統派カントリー&ウエスタンのハンクは、カントリー・ミュージックに大幅にリズム・アンド・ブルースをとり入れたエルヴィスの新しい音楽スタイルをかならずしも是としなかった。大佐も腰を激しく揺さぶりながら歌うエルヴィスに一目惚れしたわけではなかったが、客席の女性たちが熱狂する姿を目の当たりにするにつけ、次第に彼の歌とパフォーマンスに引き込まれるようになる。スターへの可能性、すなわちとんでもない“金のなる樹”に化ける可能性を嗅ぎとったのかもしれない(のちの話になるが、大佐はエルヴィスの収入の50パーセントを懐に収めていたという)。

エルヴィスはミシシッピ州トゥーペロ生まれだが、13歳のとき一家でテネシー州メンフィスに引っ越している、メンフィスには貧困層の黒人が多く住んでいて黒人音楽が盛んに演奏されていた。とりわけビール・ストリートという一角が有名だ。「メンフィス・ブルース」「ビール・ストリート・ブルース」といった題名の曲さえ書かれている(ふたつとも「セント・ルイス・ブルース」の作曲家として著名なW・C・ハンディの楽曲)。エルヴィスはこの街でB.B.キングら黒人音楽家と親しく付き合っていたという。もしエルヴィス一家がメンフィスに移住していなかったとしたら? 白人系のカントリー&ウエスタンと黒人系のリズム&ブルースを融合させたエルヴィスの新しい音楽は誕生しなかったかもしれない。なおエルヴィスがリスペクトして已まなかったブラック・ミュージックの音楽家としては、“ゴスペルの女王”マヘリア・ジャクソンを忘れてはならない。

映画の見どころはいっぱいある。まずは人間ドラマとして。トム・ハンクス演じる悪役ぶりはほんとうに虫ずが走る。オースティン・バトラーが捨て身で作り出したスター像には清新の気とともに若者ならではの屈折感が漂う。どちらが主役か? 五分々々である。ベテランと新進、ふたりの俳優の激しいぶつかり合いに、私たち観客はただ見入るしかない。

スタジアムでのコンサート、ラスヴェガスでのステージ、いずれの場面も臨場感あふれる。クリスマス番組を収録するテレビスタジオの光景にも緊張感が漂う。大佐はクリスマス・ソングを歌うよう求めるが、エルヴィスは吠えるように「ハウンド・ドッグ」を歌い出す。これらの場面では、ショウ・ビジネスの本場アメリカでその現場に足を踏み入れたかのような興奮を味わうことができるだろう。

ラスヴェガスのホテルのショウでエルヴィスが「サスピシャス・マインド」という題名の曲を歌う場面がある。四文字熟語の「疑心暗鬼」にぴったりの英語タイトルの歌だ。原詞は「俺の言葉なんて、あんたはひとことも信じてくれない……」という男女間の揺れ動く恋心を綴ったものだが、その不安定な心理はエルヴィスと大佐のそれに置き換えてもぴったりくる。ふたりの気持は金儲け以外、音楽の話だって決して一心同体ではない。なぜ大佐は俺の海外ツアーに反対なのか。エルヴィスは歌いながら客席にいる大佐を意識せずにいられなかったろう。スターとマネジャーの関係など、どちらからしても所詮はサスピシャス・マインドではないのか? 場面設定と曲名、歌詞が微妙に交錯する意味深長なワン・シーンである。

ところでバズ・ラーマン監督である。もともと音楽に関しては豊かな体験、深い識見の持ち主として定評がある。様々な音楽を巧みに使いこなした『ムーラン・ルージュ』はその端的な例証である。『エルヴィス』でも音楽面でいろいろ工夫を凝らしている。もちろんエルヴィスの往年のヒット曲が次々に登場するが、エルヴィスのヴォーカルそのままのものもあれば、エルヴィス役のオースティン・バトラーが新たに歌ったものもある。かと思うと、現役ばりばりのエミネムらがエルヴィスゆかりの曲に挑戦しているものもある。映画で流れる曲は40曲を超えるようだが、そのなかから22曲を厳選した「『エルヴィス』オリジナル・サウンドトラック」がリリースされている。このサントラ盤を聴いて、私はエルヴィスの音楽が決して古びていないことに感動すら覚えた。21世紀の音楽として見事に躍動しているのだ。オリジナルのエルヴィスの歌唱力もさることながら、ラーマン監督が仕掛けたと思われる、今、旬のミュージシャンたちの起用がうまくはまっているからだろう。

映画『エルヴィス』は、ショウ・ビジネスの神髄を伝えるような名言の宝庫でもある。パーカー大佐がカーニバルの大道芸人からスタートした自らの経歴に触れた上で、どういうショウを作って、どういう観客を集めたら大当たりをとることができるか、エルヴィスに一席ぶつところがある。そのようなショウとは「観客が楽しんでいいのか大いに迷い」、かつ結果的に「じゅうぶん楽しむことができるもの」だという。いささか禅問答のようなきらいなきにしもあらずだが、たとえばデビュー当時のエルヴィスに群った女性観客を思い浮べてみたらどうだろう。骨盤ダンスとからかわれたエルヴィスのジェスチャアに初めはちゅうちょしながらも、いつの間にか歓声を上げる彼女たち──。彼女たちを熱狂させたエルヴィスのステージこそ大佐の挙げた条件をすべて満たすものだったのではなかろうか。

エルヴィスは史上最高の収入を得たソロ歌手といわれる。“キング・オブ・ロックンロール”の称号も得た。これらすべての栄光はパーカー大佐との二人三脚によって手にしたものとされる。大佐はエルヴィスとの関係を「同じ夢を見た淋しい子」「君と僕とは同類」といっている。同床異夢ならぬ同床同夢? しかし、エルヴィスは「ショウマン」、大佐は「スノウマン(ペテン師?)」という批判もある。もしエルヴィスと大佐が出会わなかったとしたら、エルヴィスはどのようなスター街道を歩んだであろうか。“黄金の椅子”にすわれたか、すわれなかったかを含め、さまざまな可能性について想像力を逞しくせずにいられない。

映画『エルヴィス』について語り出したら、このように切りがないので、この辺で──。

『エルヴィス』デジタル配信中

ブルーレイ 2,619円(税込)/DVD 1,572円(税込)

発売元:ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント

販売元:NBC ユニバーサル・エンターテイメント

©2022 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved

プロフィール

あべ・やすし

1933年生まれ。音楽評論家。慶応大学在学中からフリーランスとして、内外ポピュラーミュージック、ミュージカルなどの批評、コラムを執筆。半世紀以上にわたって、国内で上演されるミュージカルはもとより、ブロードウェイ、ウエストエンドの主要作品を見続けている。主な著書に「VIVA!劇団四季ミュージカル」「ミュージカルにI LOVE YOU」「ミュージカル教室へようこそ!」(日之出出版)。