安倍寧のBRAVO!ショービジネス

平岡精二のアーカイヴ音源が示す昭和ポップスの行方

不定期連載

第61回

私にとって平岡精二という名前は、格別忘れがたいものである。彼の作った歌の数々は文字通りわが青春の愛唱歌だったから。昭和30年代、それらの歌は都会の片隅にそっと生まれた。ましてや一世を風靡する超ヒットソングになることなどなかった。今現在、どれだけ多くの人たちが、彼の名前、残した歌を記憶しているかはなはだ心もとないものがある。

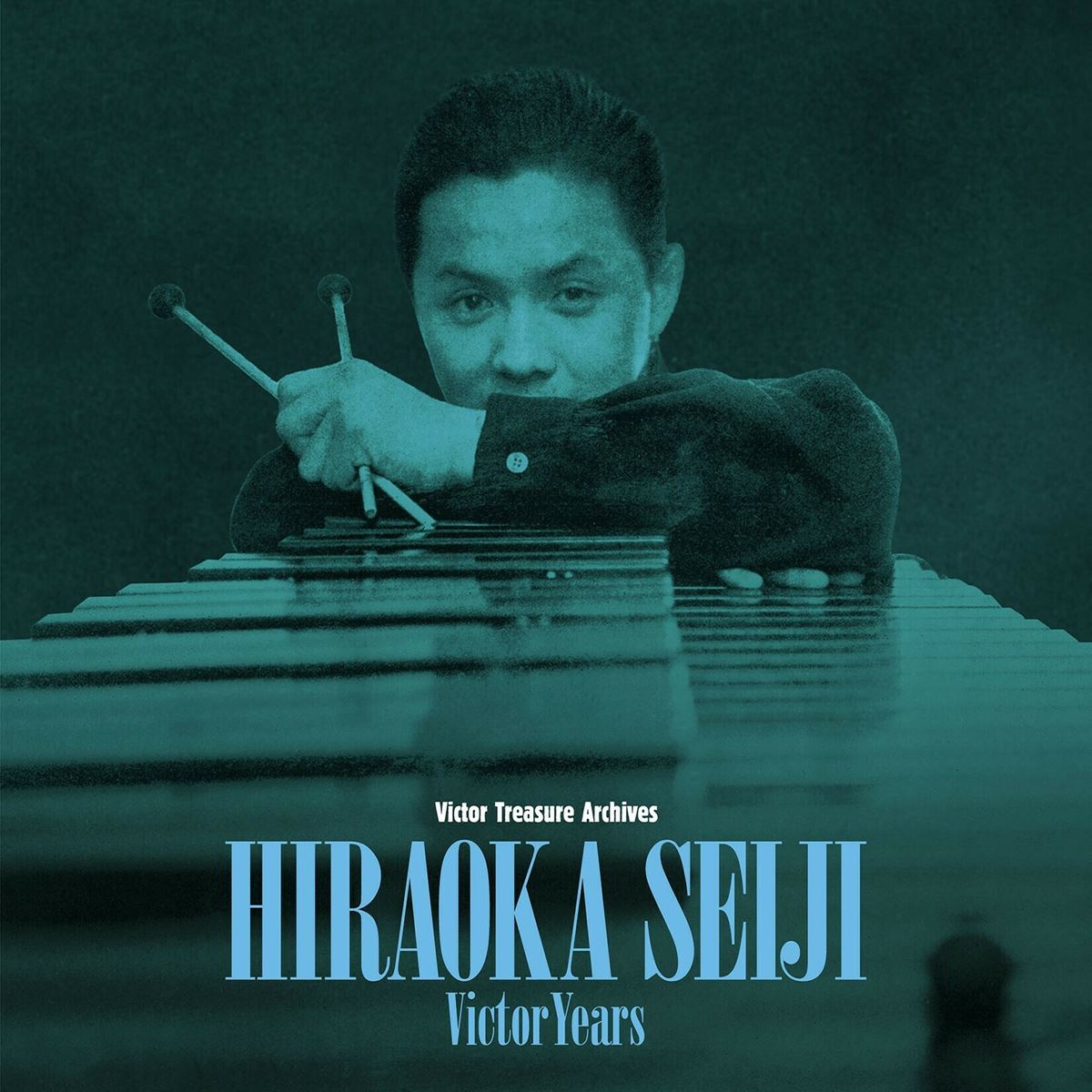

だからといって平岡の仕事はこのまま忘れ去られてしまっていいわけではない。大衆歌謡のジャンルで新しい時代を切り拓こうとしたその意欲は、私の個人的な好みを超えてきちんと評価されるべきだろう。それだけにビクター・トレジャー・アーカイヴス・シリーズのひとつとして、2枚組み『平岡精二ビクター・イヤーズ』(JVCケンウッド・ビクターエンターテインメント)がリリースされたことは、ちょっと嬉しい出来事である。収録曲は2枚合わせて51曲に及ぶ。

平岡精二(1931~90)は、まずはジャズのヴァイブラフォーン奏者としてそのキャリアをスタートさせた。縁者(父のいとこ)に世界的木琴奏者平岡養一がいたことと無関係ではあるまい。本アルバムの企画・監修者濱田高志氏のライナーノーツによると、養一は精二に「お前はクラシックよりジャズの才能がある」と自分とは違う道を示唆していたらしい。

ヴァイブという楽器はスウィングからモダン・ジャズにかけて重要なパートを担ってきた。スウィングの王様ベニー・グッドマン楽団でのライオネル・ハンプトンの活躍ぶりひとつとっても、その事実は歴然としている。腕、センスとも抜群の平岡が日本のジャズ界でスター・プレイヤーになるのもあっという間だった。私自身、彼の生演奏でそのスリリングなサウンドをどれくらい楽しんだことか。平岡は、ジャズ専門誌「スイング・ジャーナル」読者人気投票ヴァイブ部門で56年(昭和31年)から69年(昭和44年)の13年間、トップの座に居続けるという大偉業をなし遂げている。

今回のアルバムには、平岡のヴァイブが活躍する平岡精二クインテットの演奏が多数収められている。特定歌手(ロミ・山田、中尾ミエ、松尾和子)との共演を除き、クインテットの表記のみの演奏が21曲にも及ぶ。モダン・ジャズの名曲「ラウンド・ミッド・ナイト」あり、童謡の「雨降りお月」「砂山」あり。私は心なしかライヴ収録の「イッツ・オールライト・ウィズ・ミー」など3曲に胸が弾んだ。平岡のヴァイブは、ともすると、もっと前に出てきてもいいのにと思うくらい控えめなプレイが多い。都会っ子らしい恥ずかしがり屋のせい?しかしスウィング感はいつだってあふれ出ている。

売れっ子時代の平岡は、多忙なスケジュールをこなすかたわらオリジナル・ソングの作詞・作曲にも精力的にとり組んだ。目指すは、繰り返しになるが、新しい時代にふさわしい日本のポピュラー・ソングの創造である。当時、依然としてはびこっていた所謂歌謡曲の古臭い体質を、どうしても打ち破りたかったのだ。そのお手本としたのは、長年、プレイしてきたジャズのスタンダード曲であったこというに及ばず。ただし、歌詞はあくまでも日常で用いる日本語で淡々と。更には歌詞の行間からほのかなポエジーが漂ってくるような仕上がりを望んだと思われる。もちろんジャズの旋律、リズムと一心同体であることが必須条件だったろう。しかし、彼の望んだような作詞家との出会いは実現すべくもなかった。彼の歌詞の行間からは「ならば自分で書く」という強い意志がほのかに透けて見える。

私は、邦楽にまったく疎いのでそういわれてもチンプンカンプンだけれど、精二の祖父、初代平岡吟舟は、明治時代における三味線音楽の改革者として著名な人物らしい。日本近代に適った邦楽をと東明流なる一派を創始したとされる。精二の父は二代目吟舟。精二はその二代目の次男に当たる。精二は祖父、父とは異る洋楽の道を歩んだわけだが、音楽家としての改革精神にあふれていた点では“血は争えない”といえるのではないか。

平岡が作った歌の数々のなかでもっともはやったのは、「つめ(爪)」「あいつ」「学生時代」だろうか。「つめ(爪)」「学生時代」はペギー葉山の、「あいつ」は旗照夫の持ち歌としてそれなりの支持を得た。1960~70年代のころか。当時、賑やかだった赤坂、六本木界隈のナイトクラブではステージの歌手がよく歌っていたし、それに合わせてステップを踏む客も多かった。夜の巷の隠れたヒットソングの趣なきにしもあらずだった。今回のビクター盤では「つめ(爪)」「あいつ」については作詞・作曲家本人と松尾和子とふたつのヴァージョンで収録されている(「学生時代」は未収録)。

平岡精二という音楽家の集大成ともいうべき今回の2枚組みアルバムで、ひとつの特色となっているのは、松尾和子とのコンビの歌がDISC1で14曲、DISC2で3曲と数多く入っていることだ。平岡も松尾もバックグラウンドはジャズ、それを切り札に日本のオリジナル曲を作ったり歌ったりするようになった。ふたりのキャリアはぴたり重なる。平岡の都会的な曲調、松尾のけだるい歌いぶりも相性がいい。両方が掛け合わさってそこにおのずとかもし出されるのは、おとなの昭和ムードである。極め付けは「わたしだけのあなた」か?

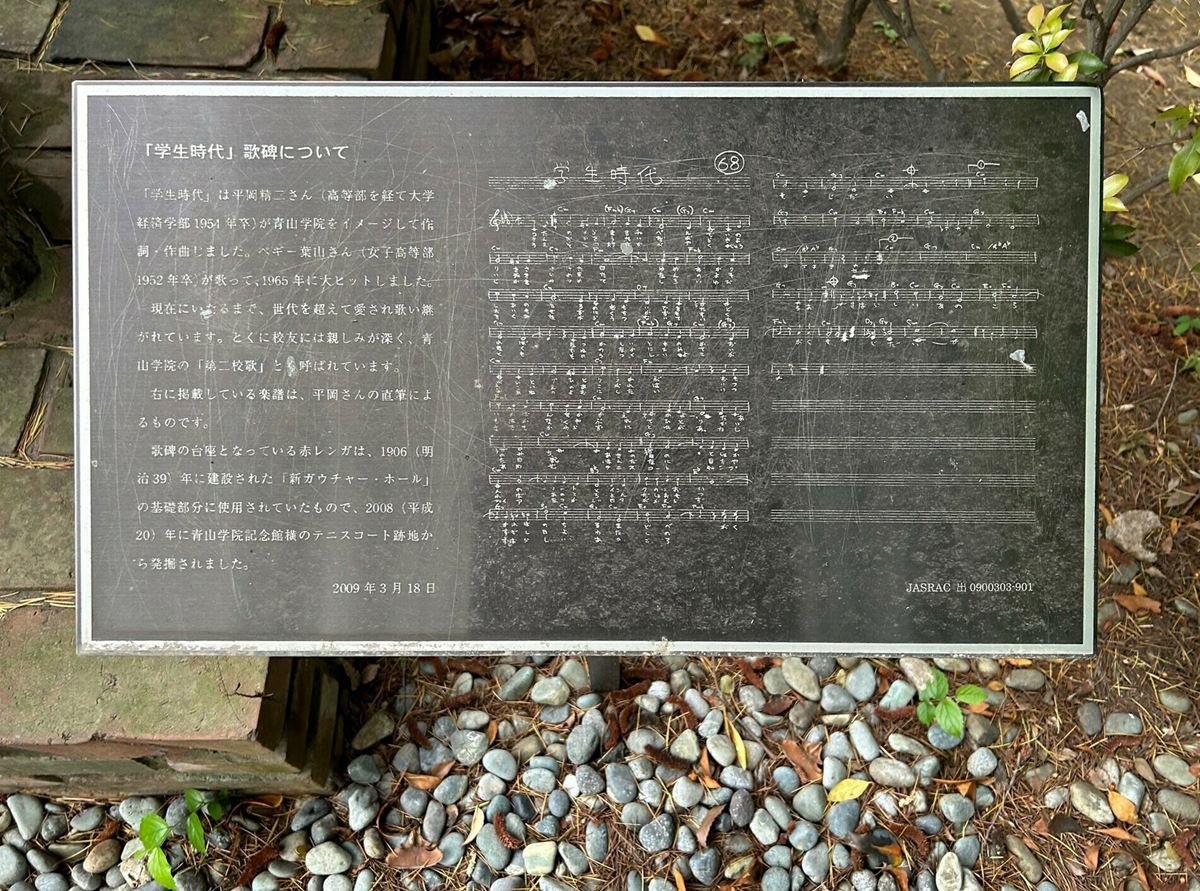

余談ひとつ。青山学院校庭に「学生時代」に因んだ歌碑がある。平岡が同校高等部、大学経済学部、歌ったペギー葉山が女子高等部出身の上、“第2の校歌”という呼び名まであるせいか。2009年、建立された。いわれてみれば歌詞、曲調にミッション・スクールを連想させるくだりがなくはない。ついでに思いつくまま同校出身音楽関係者を挙げておく(順不同)。浜口庫之助、青山ヨシオ、筒美京平、山上路夫、橋本淳、桑田佳祐、原由子、尾崎豊、槇原敬之……。いずれ優るとも劣らぬシティ・ボーイ、シティ・ガールの面々ではありませんか。

プロフィール

あべ・やすし

1933年生まれ。音楽評論家。慶応大学在学中からフリーランスとして、内外ポピュラーミュージック、ミュージカルなどの批評、コラムを執筆。半世紀以上にわたって、国内で上演されるミュージカルはもとより、ブロードウェイ、ウエストエンドの主要作品を見続けている。主な著書に「VIVA!劇団四季ミュージカル」「ミュージカルにI LOVE YOU」「ミュージカル教室へようこそ!」(日之出出版)。