中井美穂 めくるめく演劇チラシの世界

文学座9月アトリエの会『野良豚 Wild Boar』

毎月連載

第83回

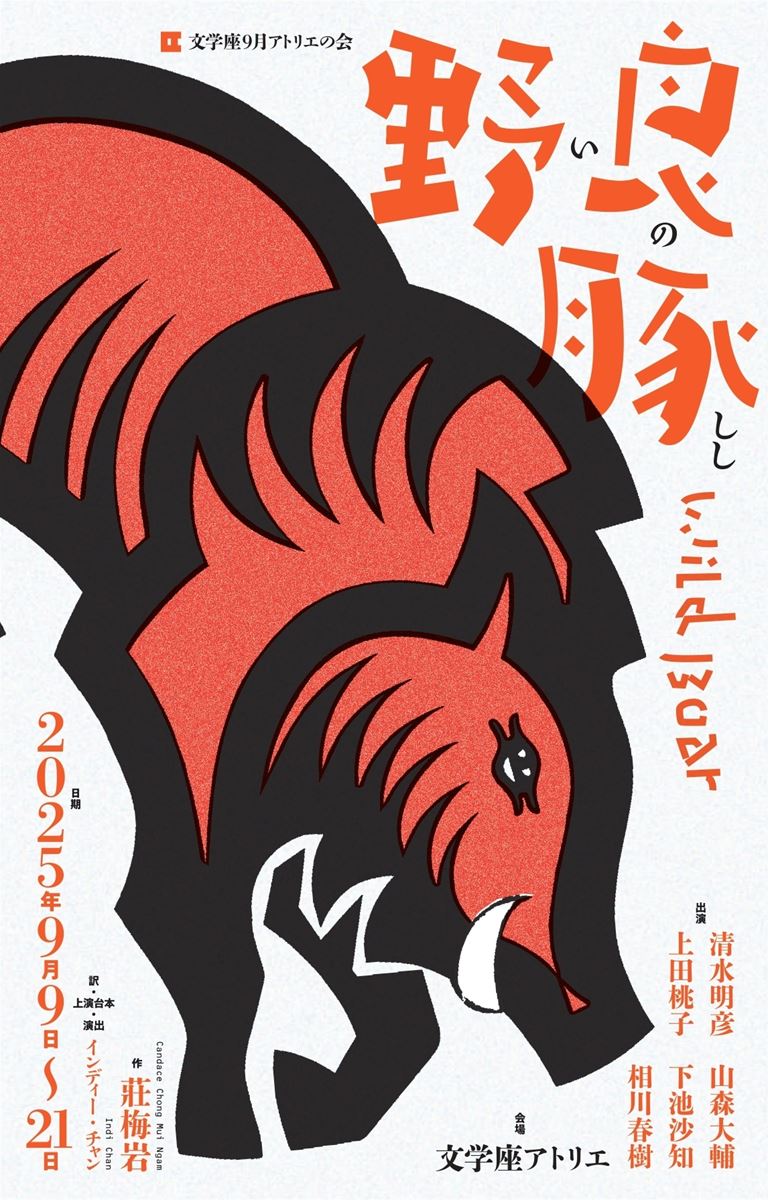

文学座9月アトリエの会『野良豚Wild Boar』チラシ(表面)

中央に大きく配置されているのは、版画のようなタッチの、勢いある猪の絵。特徴ある文字で書かれたタイトル。朱色と黒の2色だけでまとめられたチラシの猪は、こちらに何かを訴えかけてくるようです。文学座9月アトリエの会『野良豚 Wild Boar』。香港の女性劇作家である莊梅岩の作品を、同じく香港出身で今回が文学座初演出となるインディー・チャンさんが手がけます。インディーさんと、今作に出演する俳優の山森大輔さんにお話を聞きました。

中井 今回ご登場いただくのは演出家のインディーさんと俳優の山森さんですが、おふたりはチラシにどのように関わっていますか?

山森 今回のチラシは、僕が「このデザイナーとイラストレーターの組み合わせでどうか」とインディーにプレゼンしました。

中井 なんと!

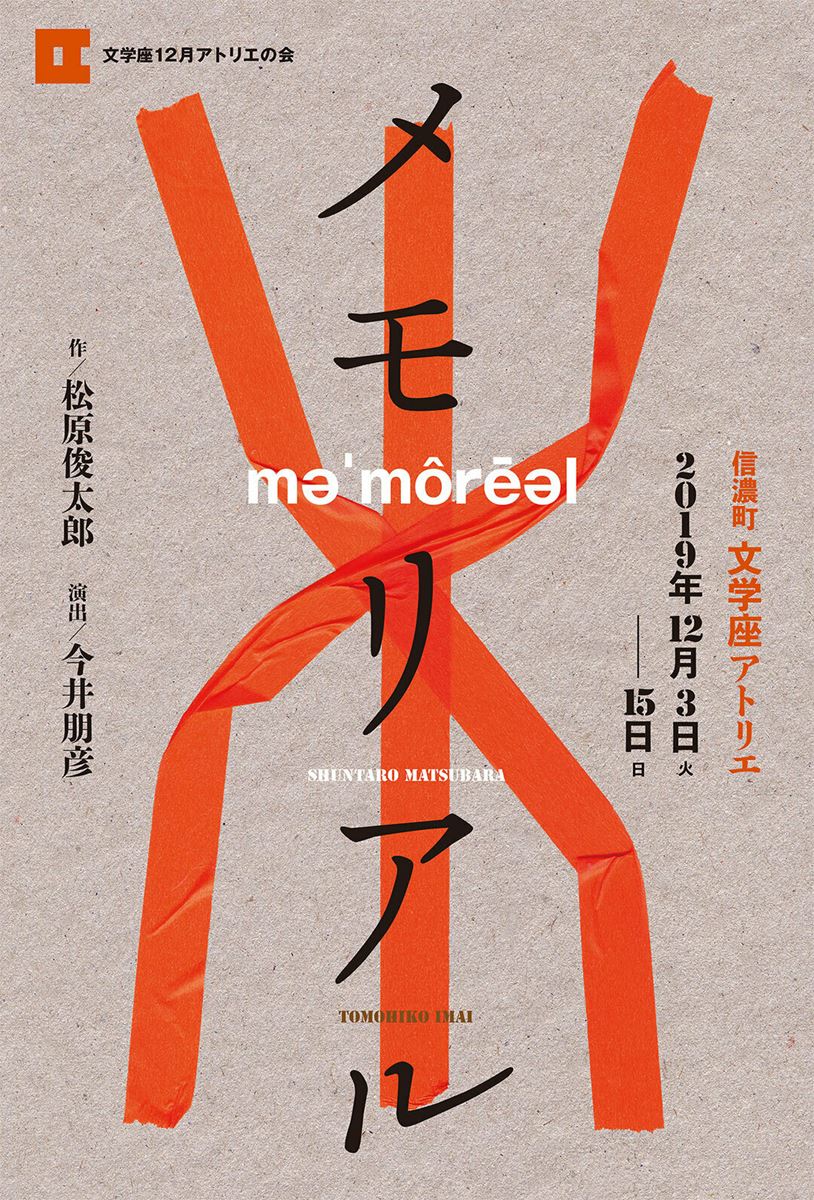

山森 今回のデザインを担当してくださった矢萩多聞さんは、僕の同級生の旦那さんなんです。僕は多聞さんが大好きで。中学をドロップアウトして家族でインドに行くような人なんですよ。インドと日本を行き来している間に絵を描きはじめ、ブックデザインを生業にするようになった人で。いつかチラシをお願いしたいと思って、2019年に『メモリアル』という作品で一度デザインをしてもらいました。

中井 では今回が二度目?

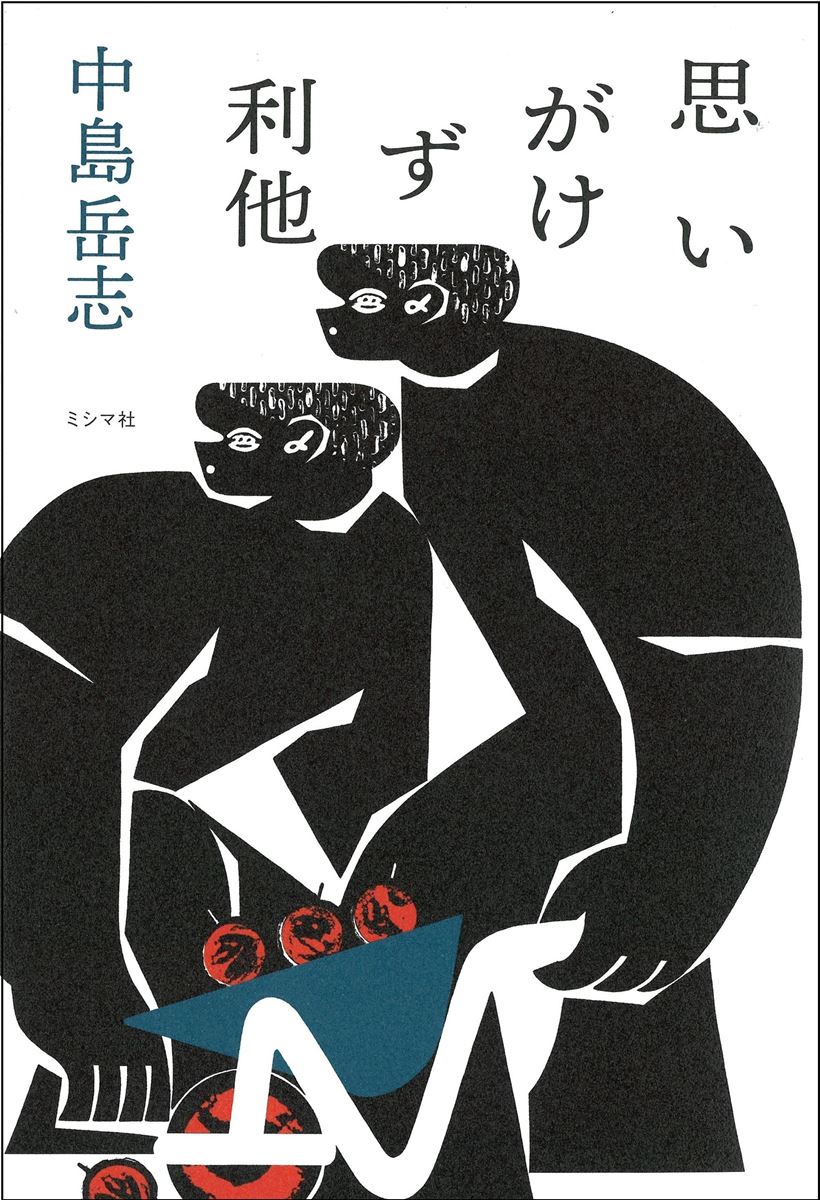

山森 はい。その後も多聞さんを追いかけている中で、『思いがけず利他』(ミシマ社)という本がすごく印象的で。この装丁が多聞さんで、イラストが丹野杏香さんなんです。丹野さんのイラストは物語があるような絵じゃないですか。このおふたりにチラシをいつかお願いしたいと思っていた中で『野良豚』の脚本を読んで「これしかないだろう!」と、インディーに熱烈に推しました。

インディー めっちゃ薦められました(笑)。ちょうど丹野さんの個展が開催されていたので観に行ったら、力強さとともに優しさを感じたんです。動物や植物の絵が、人間に見えるというか、意思を持って生きている感じもして、すごくいいなと思って、是非と。

中井 なぜ山森さんは「これしかない」と感じたのでしょう? 何か共通項が?

山森 この台本ってすごくしゃべるんです。日本語だと「察してよ」という部分も、もう全部しゃべる。表現する。

インディー もちろん向こうにも「察する」感覚はあります。でも、思ったことをストレートに言うこともとても多い。さらに、同じ内容を違う言い方でもう一度言う。これでもけっこうカットしたんですが(笑)。

山森 その熱量から目が離せなくなる感じがあって。それが、丹野さんの絵の惹きつけられる力強さとつながったのかもしれません。それと、多聞さんは手を動かす人なんですよ。今回の仮チラシも「じゃあリソグラフでやってみますか」と多聞さん自身が4色も刷ってくださった。自分で汗をかいてアナログで、手を動かして作るところが演劇に似ているなと思ったんですよね。

中井 それにしてもこの仮チラシは贅沢ですね。

山森 3月のアトリエ公演『リセット』での限定配布でした。

中井 観に来た人だけがもらえるチラシ。本チラシはどれくらいの候補がありましたか?

山森 最初は丹野さんがいろんな案を出してくれて。僕らは全部いいと思ってしまいましたが、多聞さんが「一匹の力強さがいいと思います」と。やはり一番伝わるものを取捨選択する姿はプロフェッショナルだなと思いました。フルカラーでもっといろんな色を使うアイデアもありましたが、多聞さんが「シンプルにしたほうがいい」と。

中井 そのほうが、丹野さんのイラストが際立つし、野生の力強さが伝わりますよね。チラシの打ち合わせではどんなお話を?

インディー 初めての打ち合わせの時に、この脚本で私がやりたいこと、なぜ『野良豚』というタイトルなのかをお話ししました。私たち人間は社会の中で家畜のように上に従うように飼い慣らされている面がありますよね。香港にも大きな圧力がある。日本では、目に見えた圧力はないように見えても、群衆の圧力が強い。それを抜け出したい、野生の猪のようになりたいという意味が込められているんです。

山森 猪と豚のDNAって同じで、穏やかな猪を家畜化したものが豚になったんですって。そこで、豚にならずに猪になれという作家のメッセージが込められているんですよね。

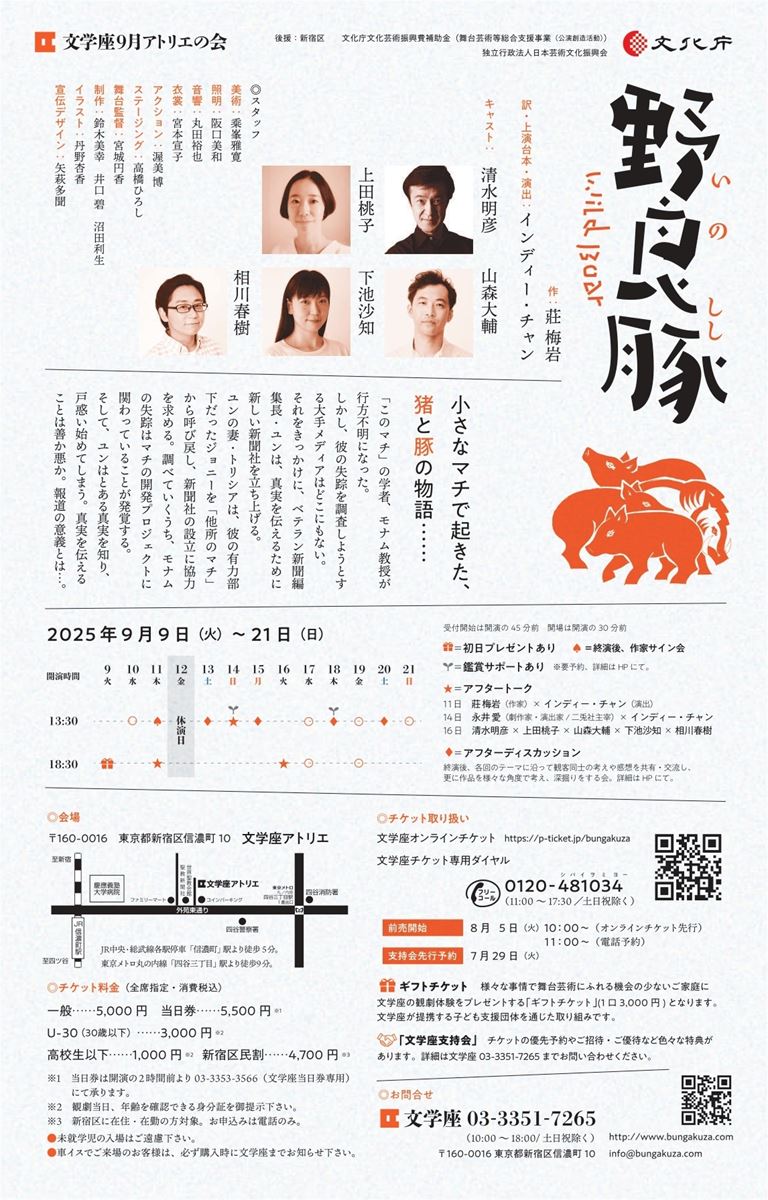

中井 確かに、裏面のイラストでは、豚の赤ちゃんの群れの中で、猪だけ雰囲気がちょっと違う。闘志がある感じがします。だから『野良豚』と書いて「いのしし」と読むタイトルになったわけですね。表のタイトルの文字もかっこいいですね。

山森 自分の字がコンプレックスだった多聞さんが、ブックデザイナーの平野甲賀さんの字を見て勇気を得たと自著で書かれていました。力強さと華麗さがあって魅力的ですよね。

座組の動き自体に影響を与えた、デザイナーの姿勢

中井 普通のA5サイズに比べると、幅が少し細いですよね。チラシ束の中にあるとちょっと手が止まる感じがします。

山森 「ちょっと嘘をつく」という多聞さんのアイデアで。そもそもこの作品は、真実についての物語なんです。タイトルも「野良豚」と書いて「いのしし」と読ませる。目に映るものと実際のものとの違いということを表現しているので、多聞さんが「チラシでもちょっと嘘をついたらどうかな」と、微妙にサイズを変えました。「期間」とかも密かに広東語の「日期」になっていたりするんですよ。

インディー 打ち合わせで、多聞さんも丹野さんも、デザインのことよりもストーリーで何が大事か、読んで何を感じたかを話し合ってくださったんです。それがこのチラシにつながったのかなと思います。

中井 これまで、演劇って演出家と俳優と制作の、閉ざされた空間で作られているようなイメージがありました。でもこの連載を通じて、チラシを作る、演劇の外の人たちの意見やアイデアが、演出や美術に反映されているのを知りました。演劇って、決して閉ざされたものではなく、いろんな方の共同作業の中から生まれるものなのだなと。今回もそういった発見はありましたか?

インディー 多聞さんと香港のことはもちろん、日本と香港の「豚」の漢字の違いなど、いろいろディスカッションをしたことは確実に身になっていますね。それと、多聞さんはチラシを刷る印刷会社にもすごく気をつけていらして。

山森 印刷所で働く人たちの労働環境を気にしていて。そこがしっかりしている会社を選ぶと。

インディー 今回の企画を出した時、「目覚め、そして行動」というキャッチコピーをつけたんです。そしてチラシの打ち合わせで多聞さんから印刷会社選びの話を聞いた時、多聞さんもやっぱり行動する人なんだ、と思ったんですよ。この座組でどう動いていくかということ自体、多聞さんのその姿勢に勇気を得た面があります。キャストにもたくさん相談して、今回の公演ではアフタートークではなく一歩進んだ「アフターディスカッション」を実施することになりました。行動の一歩目までお客さんと一緒に行きたいと。

中井 いいですね。では、キャストの皆さんとはたくさんの話し合いを?

インディー プレ稽古の段階からそれはもうたくさん。それもあって、立ち稽古に入ってからも、ダメ出しという形ではなく、みんなの発見を共有する、感じたことを話し合ってクリアにしていくという姿勢で稽古を進められています。

山森 こんなにも話し合う稽古場は僕初めてですよ。もちろんどの稽古場でも対話を目指してはいるけれど、現実的には気遣いやしがらみで言えないことがたくさんある。でも今回は、そういうものを全部すっ飛ばして、いい意味で言い合っています。演出家とキャストだけではなく、スタッフも含めて。それはかなり疲れることでもあるけれど、演劇とか、劇団でやる意義を感じています。

インディー 本来なら私がもっと早く決めなくてはいけないことも悩んでいるうちにみんなが意見を言ってくれて、「こうしたほうがいい」と発見がある。それは劇団だからこそ許されることだな、と思います。

中井 では確実な手応えを感じているわけですね。

山森 そうですね。僕ら、西洋戯曲はよくやるけれど、アジアの戯曲をやることはとても少ないですよね。僕も初めてですが、近いはずなのに遠いなと思います。その作品を香港出身のインディーが演出するからこそ、インディーに寄せていく作業が面白いなと思いながら。

インディー 読み合わせではスラスラ言えたところがうまく言えなくて、でも文章を少し入れ替えたらうまくいくという部分が多々あるんです。感情の動きや言葉の順番が日本と香港とでは違うのかなと感じることがあります。でも、香港テイストは強いけれども、やっぱり日本と関係性や喜怒哀楽で共通するものはあって、私としては香港に引っ張るより日本に寄せたいと考えながら演出しています。

中井 お互いがそう思っているわけですね(笑)。

文学座という場で作品を作る意義

中井 おふたりは今後、演劇チラシはどうなると思いますか?

山森 紙のチラシを見る人自体が少なくなっているとは思いますけど、完全にデジタルに移行したら寂しいですよね。今回の限定仮チラシのようにリソグラフの紙の手触りや印刷の厚みなんかがあるものは、逆に未来があるのかなと思います。

中井 デジタルには絶対にできない、手触りの部分ですね。

山森 演劇自体が、チラシと一緒ですよね。アナログの良さをどう出して生き残っていくのか。

中井 一心同体ですね。

インディー 私は元々日本に留学して、お芝居の専門学校で勉強している間にいろいろな作品を観に行っていたんです。その時期はチラシをずっととっておいていました。チラシで出会った作品の中では、鄭義信さんの存在がすごく大きくて。興味を持って、鄭さんが新国立劇場で演出をした『たとえば野に咲く花のように』(2016)を初めて観に行ったら九州弁で何もわからなくて、少しは使えていると思った日本語に自信をなくして。

中井 それはそうなりますよね(笑)。

インディー でも最後の「向こうでも花が咲いてるのかな」という言葉だけはすごく心に刺さったんです。ちょうど留学1年目で、香港のことを思い出したり、自分のアイデンティティのことを考えたり、この先香港に帰るのか日本に残るのか迷っていた時期だったので。私も鄭さんのように日本の演劇の世界で活躍できるのかなと思って、演出を志し、文学座に入ることになりました。

中井 今回が文学座での初演出とのことですが、文学座の魅力は?

インディー 文学座にはいろんな才能を持つ人が集まっていて、皆さんが全てを惜しまないなと思います。外の現場では照明さんは照明のこと以外にはあまり口を出さない。それはそれで正しい姿勢だと思います。ただ、文学座では、照明の方でも小道具についてアドバイスをしてくれたりする。普段演出もされている西本由香さんが今回は裏方のチーフとして支えてくれているんですが、セリフで違和感があればすぐに言ってくださる。全員がただ作品がよくなるために全てを捧げている。文学座に入ってよかったなって、ちょうど今朝全員で掃除しながら思いました(笑)。

取材・文:青島せとか 撮影:源賀津己

公演情報

文学座9月アトリエの会

『野良豚 Wild Boar』

日程:2025年9月9日(火)~9月21日(日)

会場:文学座アトリエ(信濃町)

作:莊 梅岩

訳・上演台本・演出:インディー・チャン

出演:清水明彦、上田桃子、山森大輔、下池沙知、相川春樹

公式サイト

https://www.bungakuza.com/inoshishi/index.html

プロフィール

インディー・チャン(いんでぃー・ちゃん)

香港出身。香港大学文学院卒業。留学時、日本の現代演劇に魅了され、演出を目指す。2017年 文学座附属演劇研究所入所。2022年文学座演出部の座員に。研究所時代から小林勝也、西川信廣、松本祐子、所奏などの演出助手を務める。日本語以外も、広東語(母語)、英語、中国語(北京語)など、様々な言語が使え、コロナ禍では、芸術交流を促すために、日本と香港・台湾の演劇界の架け橋としても活動。2023年より演出としても活動し始める。

山森大輔(やまもり・だいすけ)

1980年、東京都出身。俳優。文学座所属。2005年、文学座附属演劇研究所入所。2010年座員に。文学座公演のほか、『インヘリタンス』(演出:熊林弘高/東京芸術劇場)、『ふくすけ2024-歌舞伎町黙示録-』(作・演出:松尾スズキ/Bunkamura)、『白衛軍 The White Guard』(演出:上村聡史/新国立劇場)など外部公演や TVドラマ『遺留捜査』『相棒14』(テレビ朝日系)、映画『海賊とよばれた男』など映像作品への出演も多数。

中井美穂(なかい・みほ)

1965年、東京都出身(ロサンゼルス生まれ)。日大芸術学部卒業後、1987~1995年、フジテレビのアナウンサーとして活躍。1997年から2022年まで「世界陸上」(TBS)のメインキャスターを務めたほか、「鶴瓶のスジナシ」(TBS)、「タカラヅカ・カフェブレイク」(TOKYO MX)、「華麗なる宝塚歌劇の世界」(時代劇専門チャンネル)にレギュラー出演。舞台への造詣が深く、2013年より2023年度まで読売演劇大賞選考委員を務めた。