田中泰の「クラシック新発見」

万博にちなんだクラシック

隔週連載

第116回

2025年の日本を彩る最大のイベント、EXPO2025「大阪・関西万博(2025年4月13日〜10月13日」がいよいよ佳境だ。

かくも注目を集める大イベント「万国博覧会(万博)」の始まりは、1851年にロンドンのハイドパークで開かれた「第1回ロンドン万国博覧会」だ。通称「大博覧会The Great Exhibition」と呼ばれたこの万博には25カ国が参加。当時はビクトリア女王の時代で、女王の夫君アルバート公の活躍が開催のための原動力になったと伝えられる。1851年の日本は嘉永4年。“黒船”ペリー来航の2年前の出来事だ。

その日本はといえば、1862年に遣欧使節団が「第2回ロンドン万博」を視察したことを皮切りに、1867年(慶応3年)の「第2回パリ万博」に、徳川幕府、薩摩藩、鍋島藩が個別出展。「日本」としての初参加は、1873年の「ウィーン万博」からとなる。その約100年後の1970年に、日本初の万博「大阪万博」が開催されたのだ。このイベントのシンボルとして建設された「太陽の塔」は、日本人にとって1889年の「第4回パリ万博」における「エッフェル塔」に匹敵する意味と輝きを放っているのではないだろうか。

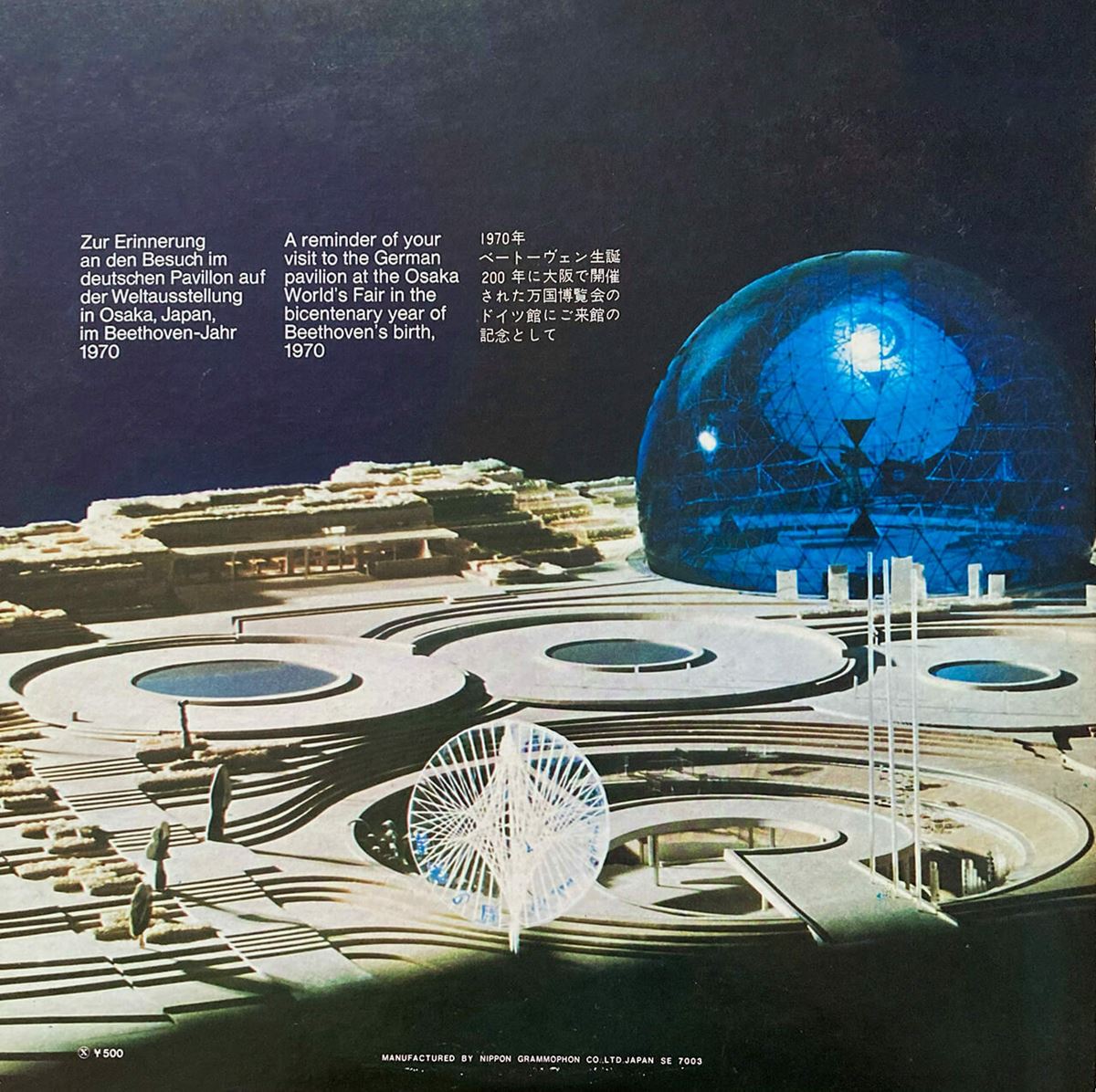

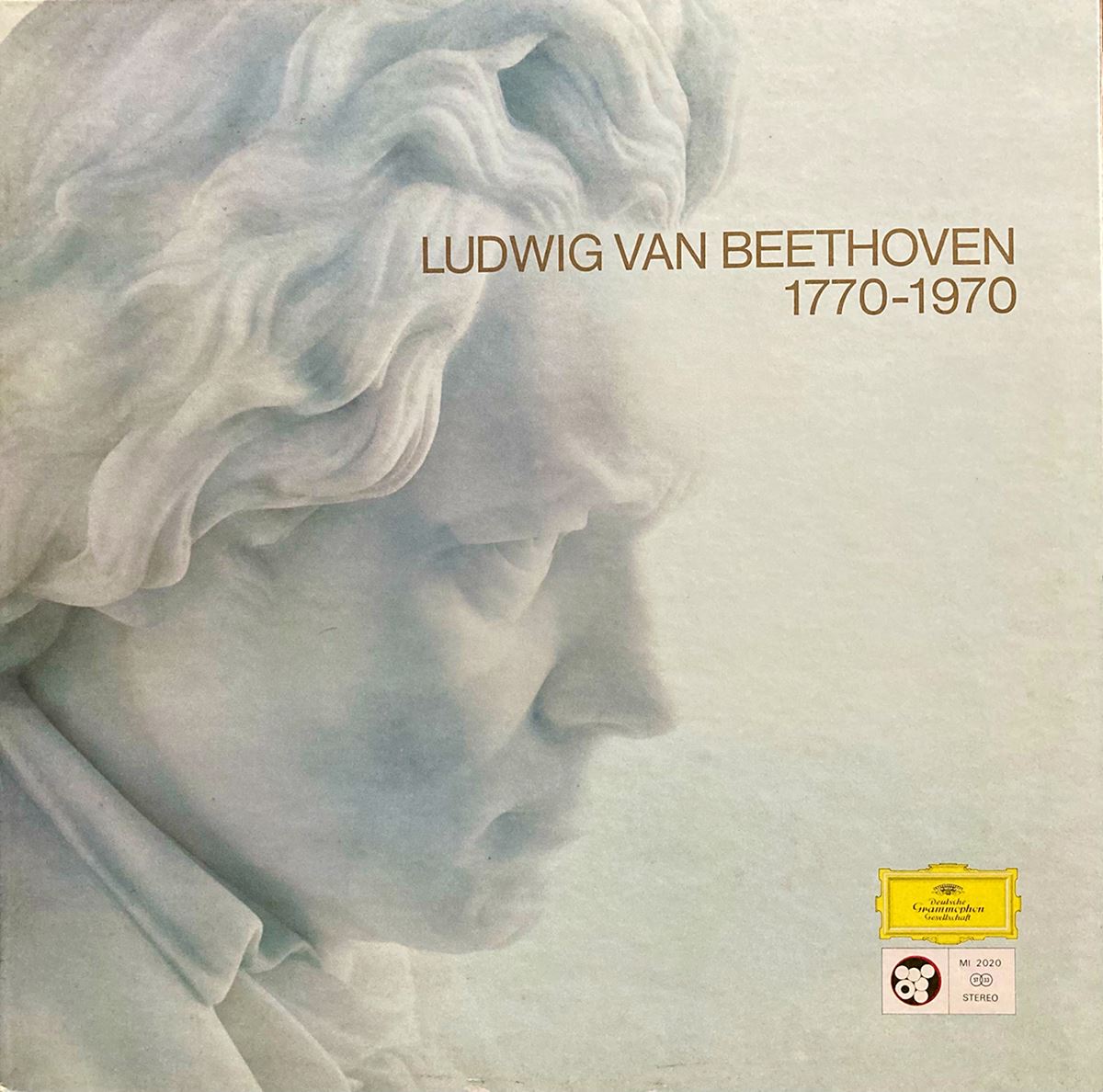

当時中学1年生だった筆者の記憶は、浦沢直樹の漫画『20世紀少年』そのもの。国民全員が注目する国を上げての大イベントであったことが思い出される。ちなみに筆者の手元には、ドイツ館で購入した「ベートーヴェン生誕200年記念LP」が残されている。これはこれで素敵な思い出ではあるものの、何をおいても行くべきイベントが他にあったことなど当時の中学生には知る由もない。

万博期間中の半年間に大阪フェスティバルホールで開催された「EXPO‘70クラシックス」の内容は驚天動地。オープニングの「ベルリン・ドイツ・オペラ」公演を筆頭に、初来日のジョージ・セル指揮クリーブランド管弦楽団、カラヤン指揮ベルリンフィルハーモニー管弦楽団、ムラヴィンスキー指揮レニングラード・フィルハーモニー管弦楽団、バーンスタイン&小澤征爾指揮ニューヨーク・フィルハーモニックなどなど、世界の超一流指揮者とオーケストラが「大阪万博」に集結したのだから凄まじい。その数29企画103公演。これはまさに、日本クラシック史上屈指の画期的な出来事に違いない。中でも大指揮者ジョージ・セルは、日本公演の2ヶ月後にこの世を去ってしまっただけに、より一層の余韻と衝撃を残したことも語り草だ。

過去の万博に目を向けてみると、1867年の「第2回パリ万博」においては、当時のスーパースター、ヨハン・シュトラウス2世が参加。ワルツ『美しく青きドナウ』を披露したことが大きな話題となり、“オーストリア第2の国歌”として愛されるきっかけになったのだから素晴らしい。そのシュトラウス2世は、1873年に祖国オーストリアで開催された「ウィーン万博」において、世界各国から訪れた人々を歓迎するために、“我が家のつもりでどうぞ気楽にお過ごしください”といった意味のワルツ『我が家で』を作曲。自らウィーンフィルや、シュトラウス管弦楽団を指揮して、自作のワルツやポルカを演奏して来場者をもてなしたと伝えられる。

一方、“19世紀を締めくくり、20世紀への展望を示す”ことをテーマに掲げた19世紀最大の万博「第5回パリ万博」は、“フランス音楽の祭典”といった趣だ。「オーケストラ(全10回)」「室内楽(前11回)」&「オルガン(前10回)」の3部門で展開された公式コンサートのプログラムは壮観そのもの。まさに、このイベントのためにフランス音楽の持てる力を結集したかのような充実ぶりだったことに驚かされる。このあたりをさらに詳しく知りたい方には、『万博からみた音楽史(井上さつき著)』をお薦めしたい。

さて、筆者がナビゲーターを務める「JWAVEモーニングクラシック」では、8月4日(月)から7日(木)までの4日間にわたり、過去の万博にちなんだクラシック音楽を特集予定。世界中の人々を魅了した素晴らしい音楽の数々をご堪能あれ。

「J-waveモーニングクラシック」

https://www.j-wave.co.jp/original/tmr/classic/

田中泰

1957年生まれ。1988年ぴあ入社以来、一貫してクラシックジャンルを担当し、2008年スプートニクを設立して独立。J-WAVE『モーニングクラシック』『JAL機内クラシックチャンネル』などの構成を通じてクラシックの普及に努める毎日を送っている。スプートニク代表取締役プロデューサー。