田中泰の「クラシック新発見」

セル来たりて、永遠に去る

隔週連載

第118回

SICC-40299 ~ SICC-40300 ジョージ・セル ライヴ・イン・東京1970 ソニー・ミュージックレーベルズ

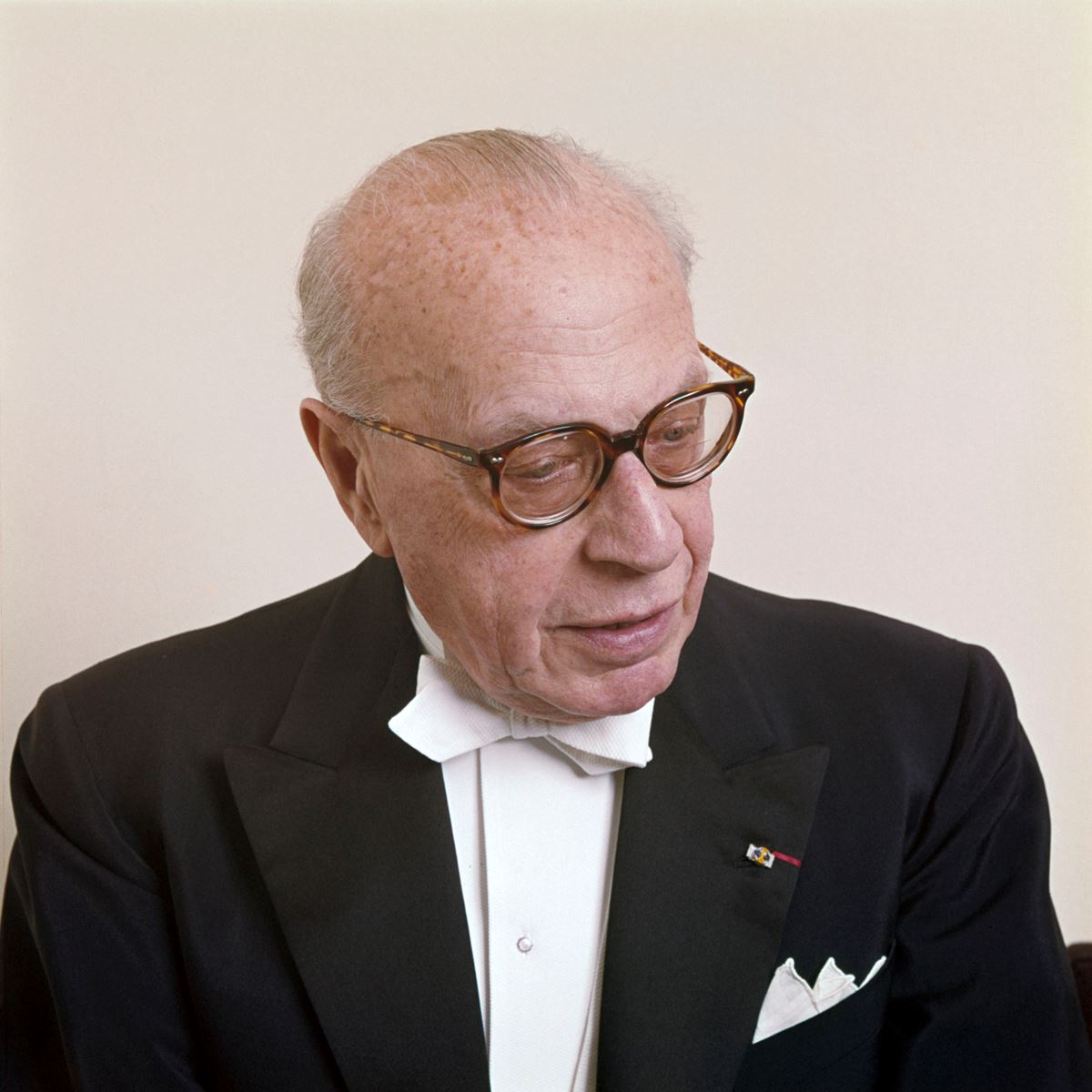

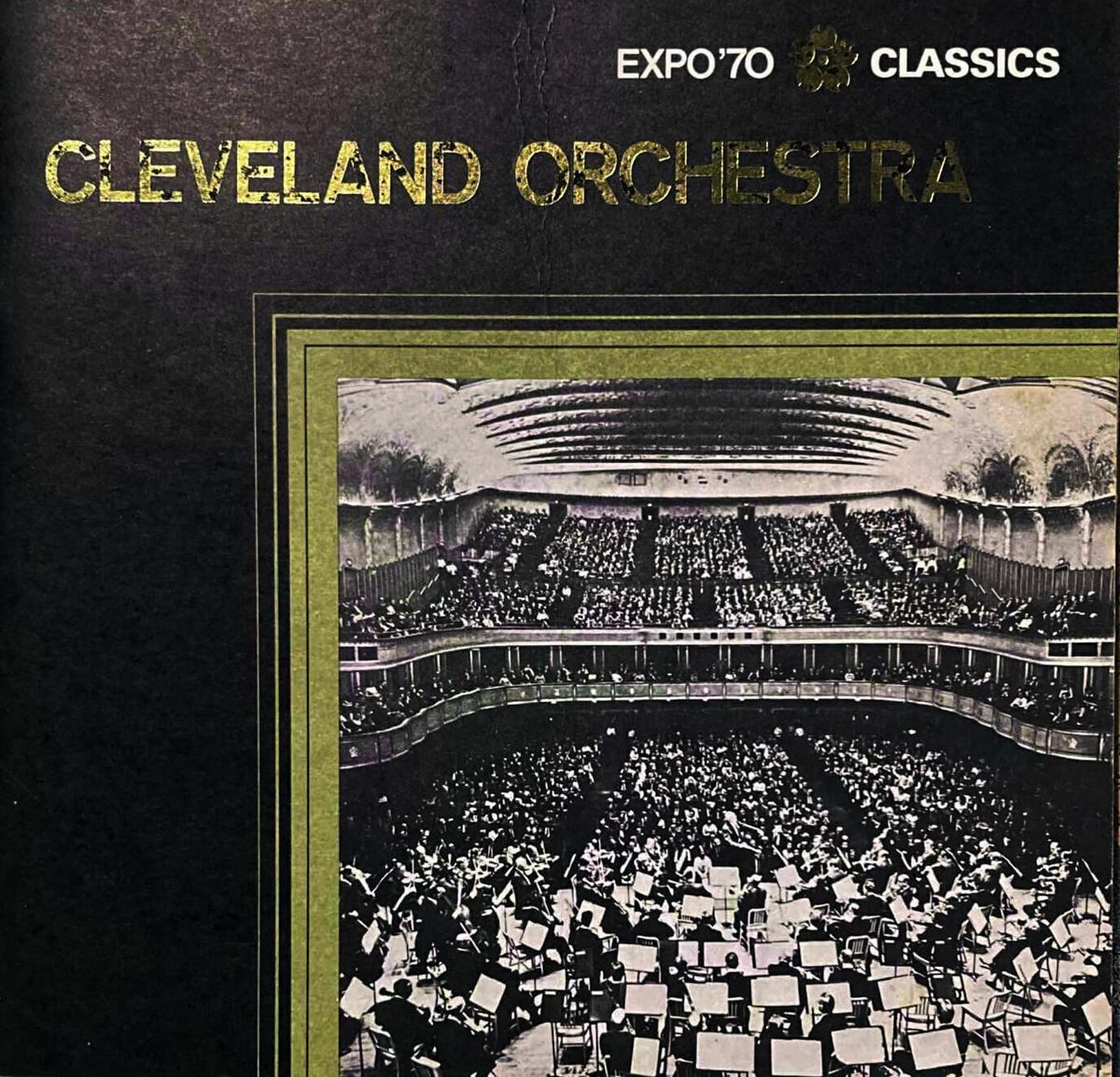

連載第116回:1970年の大阪万国博覧会にちなんだ「EXPO’70CLASSICS」、そして第117回:ハンガリー帝国建国記念日にちなんだ「ハンガリーのメロディ」を執筆してきた中で、ふたつの記事に共通する存在として深く脳裏に残ったのが、オーストリア・ハンガリー帝国出身の指揮者ジョージ・セル(1897-1970)だ。

ハンガリーの首都ブダペストに生まれ、アメリカ合衆国クリーヴランドに没したセルは、幼くして神童と呼ばれるほどのピアノの才能を発揮。わずか3歳からウィーン音楽院において、ピアノ、指揮、作曲を学び始めたというのだから驚異的だ。ピアノの腕前は凄まじく、同時代のピアニストたちは、「セルがピアニストとして活動を続けていたら、我々全員食いっぱぐれだ」と語っていたのだとか。

そのセルは、R.シュトラウス(1864-1949)に認められたことをきっかけに、指揮者としての道を歩み始める。シュトラウスの教えを受けつつ、ヨーロッパ各地のオペラハウスでキャリアを積んだセルは、ナチス・ドイツの脅威を感じてイギリスへ移住。オーストラリア&アメリカへの演奏旅行中に第2次世界対戦が勃発し、そのままアメリカに定住し、大指揮者トスカニーニ(1867-1957)の援助によってNBC交響楽団の客演指揮者に迎えられたほか、メトロポリタン歌劇場でも指揮をすることになるのだから強運だ。

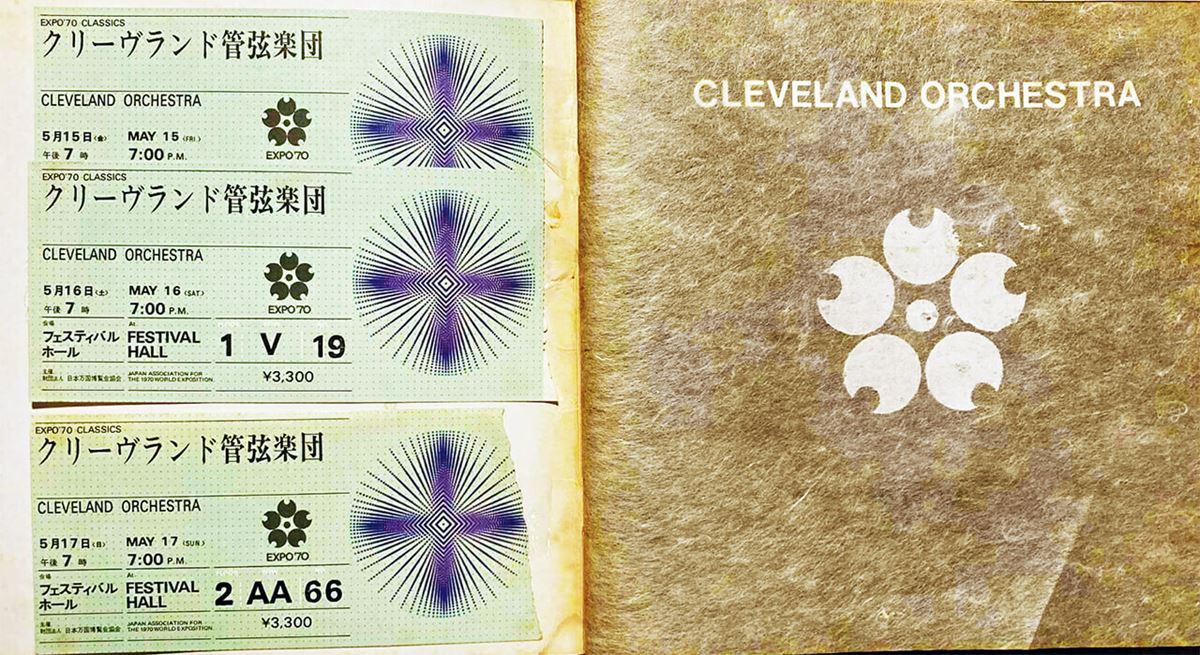

1947年にクリーヴランド管弦楽団の常任指揮者に就任し、低迷していた同オーケストラを、全米の“ビッグ・ファイブ”と呼ばれる超一流のオーケストラに仕立て上げた手腕は語り草だ。同オーケストラを率いた1970年5月13日から27日にかけての日本ツアーは、冒頭で紹介した「EXPO’70CLASSICS」を軸に、日本のファンや評論家に強烈な印象を遺したことが今も伝説的に伝えられる。そして来日公演の約2ヶ月後の7月30日に、多発性骨髄腫のためにこの世を去ってしまったことが惜しまれる。

その演奏ぶりについて評論家の吉田秀和氏は「一切の妥協を排したセルの演奏は、一点一画もおろそかにしない楷書のようなもので、日本人好みの南画風の飄逸さ、気安さ、親しみ深さといったものと逆だから、曲によってはある種の堅苦しさの印象を与える(中略)。そのセルの最高は、モーツァルトとベートーヴェンだった。特に大阪できいた時の第三交響曲(『エロイカ』)。あれは本当にすごかった。あそこには“完璧への熱狂と責任感”で一生を燃焼しつくした人が、最高を盡くしながら、なお“その上を”望んで、天に向かって祈ってるみたいな姿勢があった」と記している。

完璧主義者であったセルだけに、逸話にも事欠かない。メトロポリタン歌劇場においては、時の総裁ルドルフ・ビングと大喧嘩のあげく、「もう2度とこんなところで指揮をするものか」と言って出演を拒否。公演直前に会場を飛び出している。さらには、カナダのピアニスト、グレン・グールド(1932-82)との共演においては、リハーサルの前に時間をかけて椅子の高さを調整し続けるグールドに苛立ったセルが、「君のお尻の肉を三分の一インチスライスしてもらうと、すぐに演奏を始められるのだがね」と言い放った逸話はもはや伝説。とはいえ、リハーサル後には、「やれやれ、小生意気でうるさい若僧だが、滅法うまい奴だ」と傍らの人に嘆息をもらしたというのもセルらしい。これまた、ただの頑固親父とは一味違うセルの姿が想像できる素敵な逸話だ。

そのセル最晩年の来日公演に接することのできた人々が羨ましい。生涯最後のライブ録音となった1970年5月22日の東京公演を収めたアルバムの帯には「セル来たりて、永遠に去る」という言葉が刻まれている。

「J-waveモーニングクラシック」

https://www.j-wave.co.jp/original/tmr/classic/

田中泰

1957年生まれ。1988年ぴあ入社以来、一貫してクラシックジャンルを担当し、2008年スプートニクを設立して独立。J-WAVE『モーニングクラシック』『JAL機内クラシックチャンネル』などの構成を通じてクラシックの普及に努める毎日を送っている。スプートニク代表取締役プロデューサー。