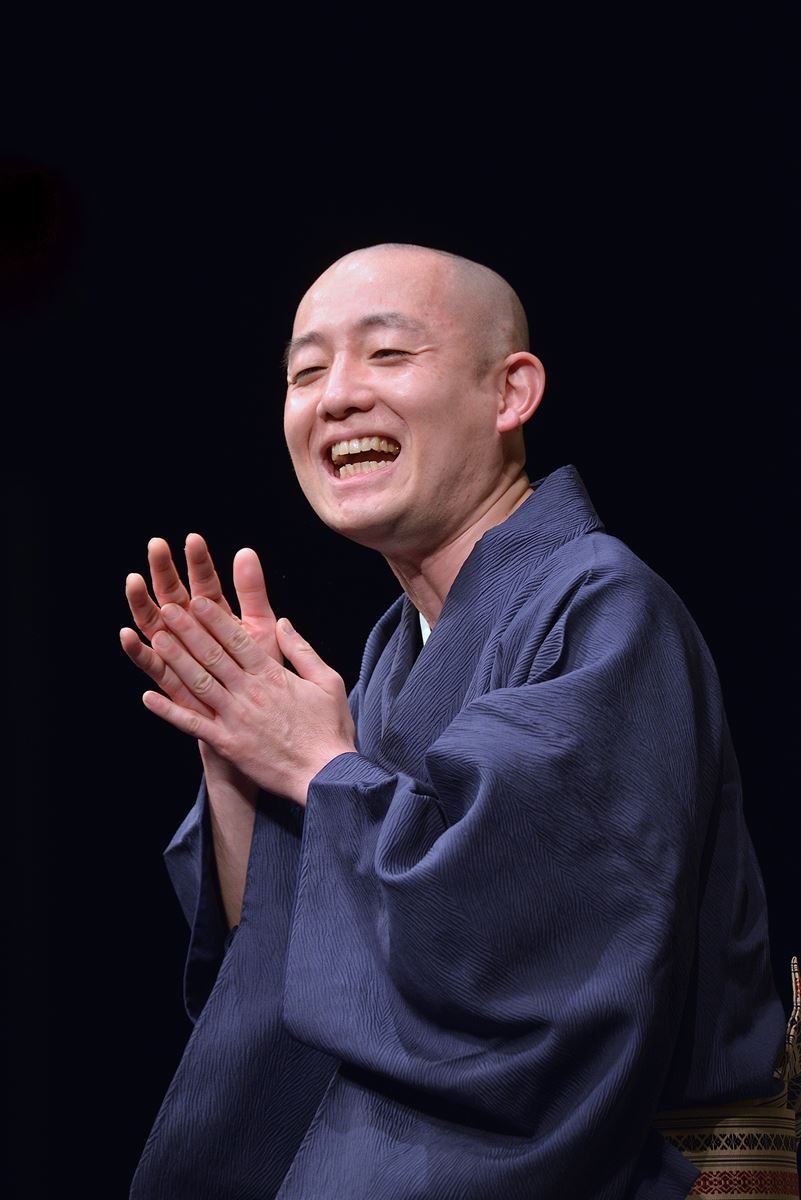

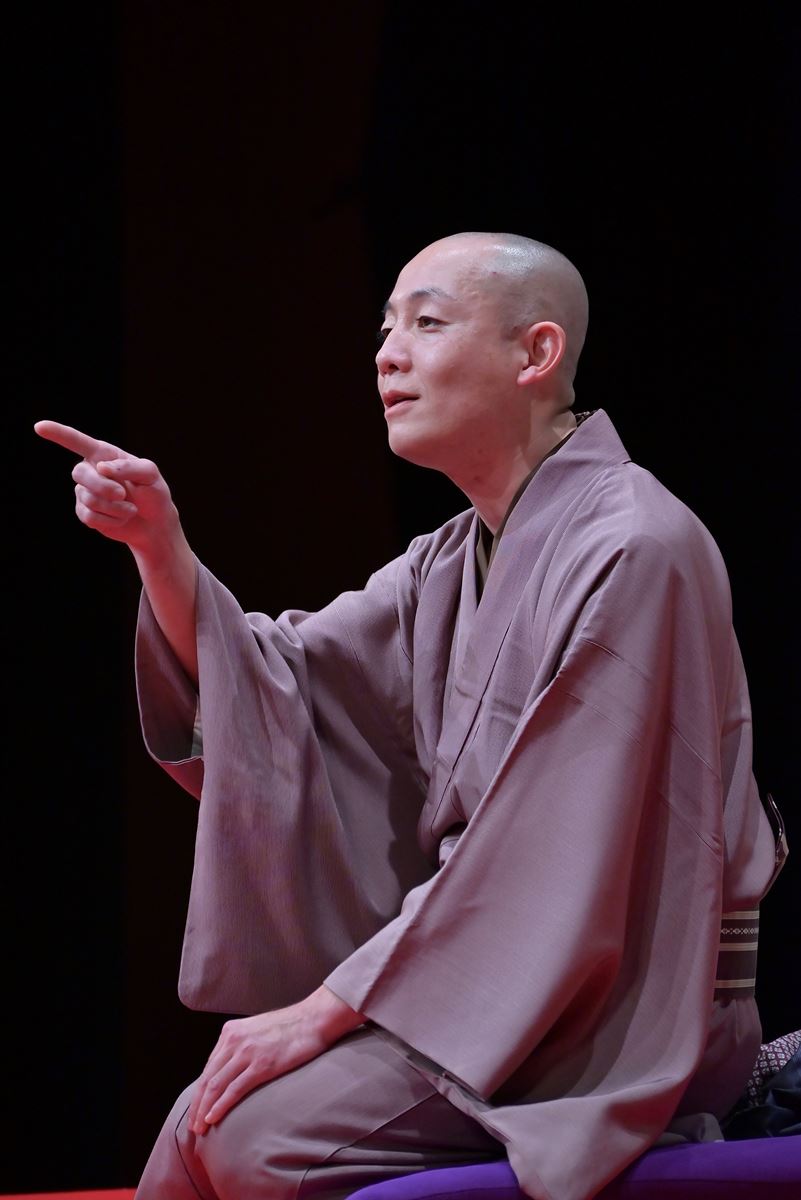

左より)雷門音助、柳家小はぜ 撮影:橘蓮二

続きを読む「然り気無いインパクト」──雷門音助

ひと針、ひと針、感情を丁寧に縫い合わせてゆく繊細な高座は若手屈指の実力者である。聴き手の気持ちに添う滑らかな噺の運びと淀みない所作は心身共に隅々まで落語を馴染ませていることが感じられる。何を見聞きしても常にどこか落語に活かせないかと考え日々を生きていると言うほどの落語の虫だが、プロの落語家を志す以前は人前で何かを演じるとは夢にも思っていなかった。

関西の大学に在学中、落語研究会に在籍していたのも元々お笑い好き(観る方)だったことと部内の愉しい雰囲気に惹かれたからだった。落研の大会に出場することもなく他の部員がやっていなかった江戸落語を先輩から勧められるままに楽しみながら高座に上がる大学生活だった。卒業後は“キチンと社会の歯車になりたい”と地元の信用金庫に就職し充実した生活を送っていたが、ある日久方ぶりに聴いた落語が心の奥深くに染み込んでいた包まれるような幸福感を呼び起こした。改めて落語の心地好さを実感してからは、矢も盾も堪らず休日毎に都内の寄席に遠征し全身に落語を浴び続けた。生真面目で一途な性格は瞬く間に“やるならプロ”の気持ちへ一気に傾き、2011年10月、華麗な人形噺や芸の引き出しの多さに魅了された九代目 雷門助六師匠に入門した。前座名「音助」で翌年1月に楽屋入り、4年間の前座修業を終え2016年2月中席より二ツ目に昇進した。

強く押し込まない観客の反応を受け止める包容力と緩急織りまぜた明瞭な口跡の良さ、加えて古今亭志ん朝師匠が八代目 雷門助六師匠から習い復活させた「住吉踊り」のメンバーとして研鑽を積んできた身のこなしから生まれる緻密で柔らかみのある所作は以前より定評が高くさらに状況に即応できる優れた状況判断力をも兼ね備えている。“寄席はショーケース”と考え、例えばマクラをふる時は聴き手との気持ちの距離を詰め過ぎぬよう寄席では私的な話は避ける一方、勉強会など観客との関係性が近い空間では日常の出来事を話題にするといった落語表現の細かな工夫が随所に凝らされている。高座に於ける僅かな予兆を捉え“変えないように変える”微調整を怠らない優れた感性から創出された落語は温かい手触りがある。「何かひとつでもお客さまの琴線に触れられたら嬉しい」そして「誰かに響け」と願いながら高座に臨む。表現のインパクトは必ずしも強ければ伝わるとは限らない。気づけば好きになっていて、いつまでも心に残り続けるものは穏やかで然り気無い。雷門音助さんの落語がそうであるように。

「登場人物を感じる」──柳家小はぜ

五代目 柳家小さん師匠は「芸は人なり」の名言を残し、柳家小三治師匠は「登場人物は知らない」と演者の了見を問い続けた。数多の先人達が苦闘の果てに垣間見た境地を求め終着点など存在しない落語の道を迷いなく確かな足どりで進む姿は若き求道者のようである。長らく従事していた医療関係のサラリーマンから28歳での入門に至るまでの人生では全く落語との接点はなかったが、たまたま譲り受けたチケットで足を運んだのが初めての落語体験だった。

後の運命を変えたその日の高座を小はぜさんは今も鮮明に覚えている。場所は町田市民ホール。暗く客電が落とされた後方の座席、何の先入観も無いまま聴いた小三治師匠の『うどん屋』を前にした時に不思議な感覚にとらわれた。暗闇の中、埋もれていた様々な記憶が呼び起こされ知らずうちに噺の世界に自分がいた。その瞬間、弟子入りを決意。その後、休日を利用し数カ月かけて漸く小三治宅を探しあて入門を願い出たが当時は既に弟子は取っておらず許可されることはなかった。しかし小はぜさんの中に何かを見出だしたのか後日話をすることに。面と向かっての印象は“根こそぎ見られている”。そこで小三治師匠が語った「俺が好きなだけじゃ駄目だ、落語が好きじゃなきゃ」の言葉を胸に寄席に通い続け2011年12月小三治一門の柳家はん治師匠に入門、2016年11月二ツ目に昇進した。

小はぜさんが演じる高座は落語家というフィルターを通した虚構でしか描くことができないリアリティを強く感じる。殊に演者の人となりを乗せつつ描写する自然な人物造形は秀逸である。予め固めた台詞よりも登場人物の性格から生まれる面白味や思わず零れ落ちる言葉をそっと掬い取るセンスは人間の本質を見事に捉えている。そこには筋書きを展開するだけの陰影のない物語とは真逆にある季節感やその日の感情をも取り込み立体的に追体験できる高い表現力がある。普段心掛けていることは、実在しない“八っつぁん・熊さん・ご隠居に想いを馳せる”。さらに最も大事なことは自身が“確りと生きる”こと。小はぜさんの落語の大きな魅力は自分を評価させたいのではなく落語世界に生きる登場人物を感じて欲しいという思いが溢れているところ。取材の折りに頂いた色紙の添え書きには「まだまだ」と一言。そこにはふたつの意味が込められている。“まだまだ、未熟”と“まだまだ、こんなもんじゃない”。謙虚で頑固、そして落語を心の底から愛している。あれ、人生を変えた大師匠にちょっと似ている。

文・撮影=橘蓮二

雷門音助 公演予定

公式サイト:

https://www.kaminarioto.com/

■はなしをきく会 雷門音助

2024年5月24日(金) 新潟・日本料理小山屋

開演 18:30

■国立演芸場寄席

2024年5月26日(日)・27日(月)・30日(木) 東京・紀尾井ホール

前座 12:45 / 開演 13:00

■六連会

2024年5月27日(月) 東京・u-ma kagurazaka

開場 18:30 / 開演 19:00

■市童・音助 二人会23

2024年5月29日(水) 東京・koenji HACO

開場 18:30 / 開演 19:00

■第54回さなぎの会

2024年6月6日(土) 東京・お江戸上野広小路亭

開場 18:00 / 開演 18:30

■古典廻し#10-8

2024年6月9日(日) 東京・一欅庵

開場 13:30 / 開演 14:00

■新宿末広亭6月中席

2024年6月11日(火)〜20日(木) 東京・新宿末広亭

夜の部 開演 16:30

■渋谷らくご はやおきらくご

2024年6月16日(日) 東京・ユーロスペース

開場 10:30 / 開演 11:00

■鯉丸と音助 46

2024年6月17日(月) 東京・らくごカフェ

開場 18:30 / 開演 19:00

■おっと音助

2024年6月24日(月) 東京・浅草なまらく亭

開場 18:30 / 開演 19:00

柳家小はぜ 公演予定

■味のれん

2024年5月22日(水) 東京・赤坂会館

開演 18:45

■第22回 くがらく 柳家小はぜさんの回

2024年5月25日(土) 東京・久が原会館

開場 13:30 / 開演 14:00

■櫻田落語会

2024年5月26日(日) 東京・櫻田

開場 17:30 / 開演 18:00

■第58回中野新橋寄席

2024年5月31日(金) 東京・八津御嶽神社

開場 18:00 / 開演 18:30

■柳家小はぜ勉強会 勉強会ですが、負けませんっ!

2024年6月10日(日) 東京・和光大学ポプリホール鶴川

開演 14:30

■小はぜがこはぜで

2024年6月21日(金) 東京・こはぜ珈琲早稲田店

開演 19:00

プロフィール

橘蓮二(たちばな・れんじ)

1961年生まれ。95年より演芸写真家として活動を始める。人物、落語・演芸を中心に雑誌などで活動中。著書は『橘蓮二写真集 噺家 柳家小三治』『喬太郎のいる風景』など多数。作品を中心にした「Pen+」MOOK『蓮二のレンズ』(Pen+)も出版されている。落語公演のプロデュースも多く手がける。近著は『演芸場で会いましょう 本日の高座 その弐』(講談社)。