LiLiCoのこの映画、埋もらせちゃダメ!

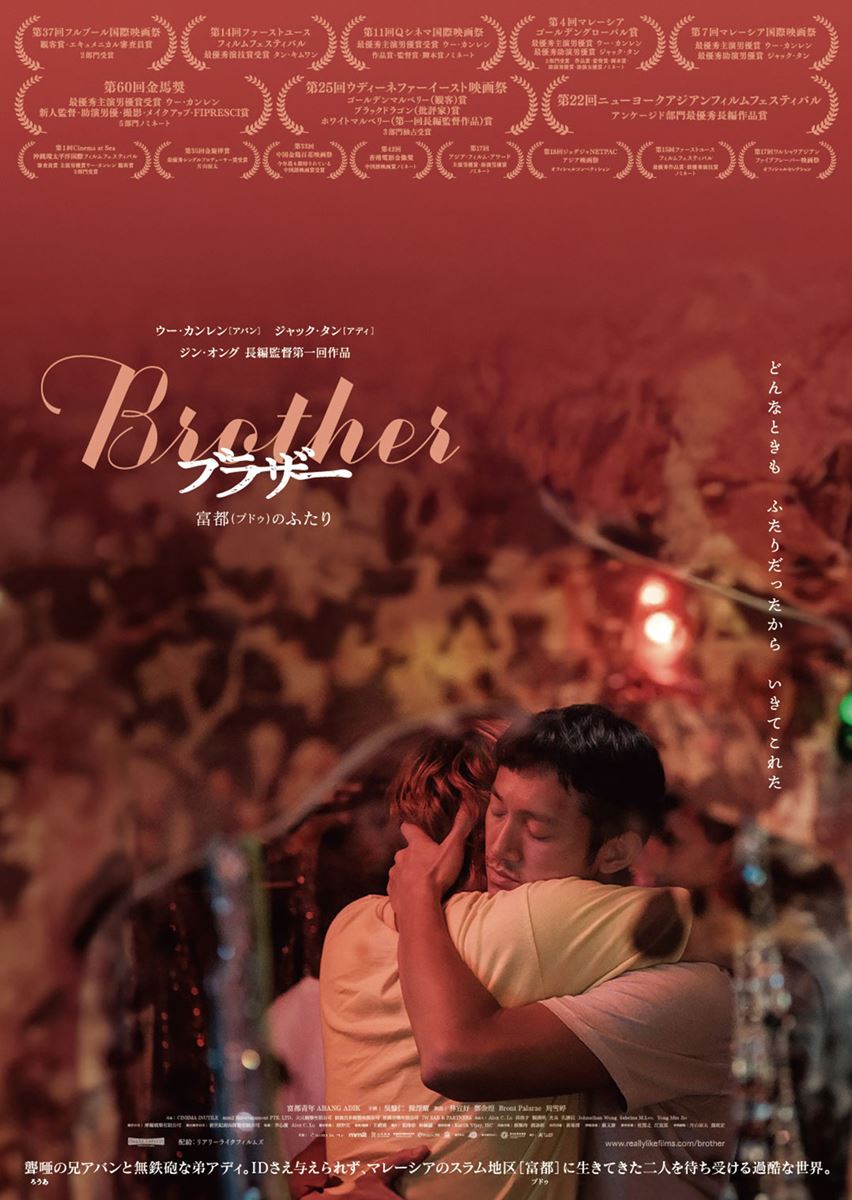

『Brotherブラザー 富都(プドゥ)のふたり』ジン・オング監督とのスペシャル対談:マレーシアが抱える社会問題を取り上げつつ、本作で描かれるのは世界共通の“愛”

月2回連載

第155回

今回は連載特別編として、映画『Brotherブラザー 富都(プドゥ)のふたり』(公開中)のジン・オング監督とLiLiCoさんのスペシャル対談をお届け!

本作は、マレーシアの首都・クアラルンプールのスラム街、富都(プドゥ)地区を舞台に、聾唖(ろうあ)というハンディを抱えながらも堅実に暮らす兄と、金のために裏社会と関係をもってしまう弟の姿を通して、貧困層の過酷な生き様を描いた作品。各国で20を超える賞を獲得するほか、2025年3月に授賞式が行われる米アカデミー賞では、国際長編映画賞のマレーシア代表としてエントリーされた。ジン・オング監督は、母国マレーシアで多くの社会派映画を送り出してきたプロデューサーだったが、映画監督デビューを果たした本作でいきなりの国際的な称賛を浴びる存在に。今回実現したLiLiCoさんとの対談では、作品の裏側からマレーシアの実状まで、赤裸々に語ってくれました!

「社会問題のリサーチは、めちゃくちゃ大変で、かなりの時間と労力を使いました」

LiLiCo はじめまして。今日はよろしくお願いします。

ジン・オング監督(以下オング) はじめまして。こちらこそよろしくお願いします。まさかこの作品が日本で公開されるなんて夢にも思っていなかったので、こうしてこれまでお会いできなかった方とコネクトできて嬉しいです。

LiLiCo 私はマレーシアについてあまり詳しくはないんですが、『Brotherブラザー 富都(プドゥ)のふたり』を観て、その社会の現状や問題点に驚くところもいっぱいありました。でもやっぱり人の絆とか愛に救われるところがあって、すごく素敵な映画だなと思いました。どのくらい前からリサーチして、この作品を作ろうと思ったんですか?

オング ずっときょうだい、特に男性の兄弟の物語を作品化したいなと思っていたんです。というのは、うちは女系家族でして(笑)。僕はずっと弟が欲しかったんですけれどね。そうして作品のアイデアはずっと温めていたんですが、それだけでは映画になりません。そこで、僕自身のアイデンティティである、マレーシア人としてマレーシアの問題に踏み込んだものを作ろうと思ったのが最初のきっかけになります。

LiLiCo 何人きょうだいなんですか?

オング 姉が1人と妹が2人で、僕は長男ですが真ん中なんですよ。しかも、父がずっと仕事で不在だったので、子どもの頃から女子寮にいるような感じでした。弟が欲しい、とは思っていたんですが、母が一度男の子を流産しているので、どうしても口に出しては言えなかったんですよね。

LiLiCo あぁ、それは言えないですね。私には9歳年下の弟がいるんで、きょうだい間のことには興味あります。

オング 9歳下ですか。それだと、コミュニケーションで困ることがあったんじゃないですか?

LiLiCo 弟にとって私はほぼ母親代わりでしたし、私もそのつもりで接してきたので、今でも仲良しですよ(笑)。あ、映画の話に戻りますね。テーマは分かったんですが、脚本の準備などはどれくらいの期間をかけたんですか?

オング きょうだいの話にプラスして、IDを持たない不法滞在者やその家族の話にしたことで、すごく難しいことに手を出したと思いました。マレーシア国内でそういった人たちがどれくらいいて、どういう状況で暮らしているのかを調べるのに、およそ2年くらいかかってしまったんです。家族の絆やきょうだいのエピソードに関しては、僕自身がすごく温かい家庭で生まれ育ったので、キャラクターのそういった心の交流や葛藤を描くことについては、得意な方でした。でも、社会問題のリサーチは、めちゃくちゃ大変で、かなりの時間と労力を使いました。

LiLiCo 兄アバンと弟アディのキャラクター設定なんですが、特にアディの方について、どうしてあのようなキャラにしたんでしょう?

オング アバンの性格や聴力に問題を抱えているという設定よりも先に、弟のキャラクターを最初から決めていたんです。兄は弟に対してどこか我慢強く優しくて、常に弟をかばう存在。それに対して弟は反骨精神のかたまりで、兄とは相反する性格。このようにアバンとアディは正反対の性格にして、その相対化したキャラクターのぶつかりあいによって生まれるドラマを描こうと思っていたからです。そのため、ちょっと問題を抱えていた弟のキャラクターから先に決まりました。

LiLiCo ではアバンのキャラクターはどうやって?

オング 脚本段階ではアバンに聴覚障害があって言葉を話すことができない、という設定は入れてませんでした。ですが、リサーチを進めていくうちに、貧困層や労働階級、苦しい生活を送る人々やID不所持といった問題を抱えている人たちは、声を持たないことを知ったんです。それは物理的なことではなく、どんなに声をあげたとしても誰にも届けることができないという意味で。それならば、そのコミュニティの現状を反映する比喩としてもアバンが聴覚障害者である、とするのはどうだろう、とアイデアが浮かびました。そうすることによって、映像上でもインパクトが生まれますし、困っている人々のコミュニティの叫びにもとらえることができると思ったんです。

IDを持たない人たちへの リサーチで強烈に印象に残ったこと

LiLiCo なるほど。すごくいいアイデア。では、そのリサーチはどのように進めたんですか?

オング リサーチをしようとした時期が、ちょうどコロナ禍だったので、対面によるフィールドワークはかなり制限がありました。もっとも助けになったのは、コミュニティをサポートし続けているNGO団体の方々でしたね。組織の人やそこで働くボランティアのスタッフへの聞き込みはとても役立ったと思います。また、刑務所にも行きました。中には入れてもらえないんですが、NGOのサポートのおかげで死刑囚の方と直接お話することができました。また、本当にIDを持たない人たちにもこっそり聞き取り調査をしています。

LiLiCo 私が日本とスウェーデンのハーフだからかもしれませんが、アイデンティティがない、とか、アイデンティティを証明することができないという状況に一番心打たれたんですよ。

オング そうでしたか。でしたら、ひとつお話を追加しましょう。このリサーチで強烈に印象に残ったことです。20歳の双子の兄弟で、お兄さんはとてもシャイでインタビューを受けてくれなかったんですが、弟さんはすごく積極的でお話を聞けました。彼は「この20年生きてきて一番悲しいことは何だと思う?」と逆質問してきたんです。とても想像できることじゃないのでうかがってみると、スッと財布を出してきました。「この財布の中には1枚も写真入りの証明書がないこと」というんですよ。僕はそれを持っているのが当たり前の人生でしたし、時にそれが煩わしく思うこともあったかもしれない。なのに、彼らは喉から手が出るほど欲しいと願っているんです。

LiLiCo 紙切れ1枚のことだけど、そこで自分が自分である証明をする唯一のものですものね……。

オング そうです。またこういう人もいました。ボランティアの方から聞いた実在の方で、そういったIDを持たない貧困家庭には自殺願望を持った子どもがたくさんいる、と。ボランティアの方はそれに対して何も手を差し伸べることができないんです。当事者はもちろんですが、手助けできないボランティアの方の心の傷も大きなものだと思います。こういった生の声が忘れられず、この映画の中で少しでもそれを表現し、映画を通じて社会に伝えていければいい、と思ったんですよね。

LiLiCo とてもよく分かります。

オング 日本はとても恵まれた国だから、そういう人たちがいないんだと思うんですが。

LiLiCo いやいや。たくさんいますよ。むしろこの映画と同じで、声を持てないから全く知られていないだけで。日本って外国人に対してすごく厳しいんですよ。私も外国人だから、入国管理局に5年に一度許可をもらいにいってるんですよ。

オング ええ! そうだったんですね。差し支えなければ、なぜ5年なのか教えてもらえますか?

LiLiCo よく分からないんですが、納税額かな(笑)。最初は1年ごとの更新で、次に3年おきになり、今は5年。でもね、最初の頃は、入管で「芸能の仕事をしています」って言っても全く通らなかったから、本当にパニックで。IDがないと何もできませんからね。

オング 世界中どこでもある問題ですね。

「公開前は不安だったんですが、すごくいいリアクションが多かったです」

LiLiCo 作中でゆで卵を割るシーンがとても印象に残っています。あれはどういったことから思いついたんですか?

オング あれはふたりの間でしか理解し合えない共通言語になるんですが、僕が小学校の頃の同級生のことを思い出したことがきっかけでした。その友だちは家が貧しくて、ランチのときはいつもゆで卵ひとつだけだったんですよ。それで、僕のお弁当と彼のゆで卵をシェアしていたんですね。それを急に思い出して、この兄弟のふたりだけの1つの愛の表現として入れました。

LiLiCo 監督も頭にぶつけて割ってました?

オング いや、テーブルですね(笑)。撮影時に真似してやってみたんですが、めちゃくちゃ痛いんですよ。きれいに割るにはテクニックが必要でした(笑)。

LiLiCo あとマーケットのシーンも素敵でしたね。すごくきれい。行ってみたいな。

オング あの市場は歴史ある実在の市場なんです。街の発展を見つめ続けてきた庶民の台所で、エキストラとして出演しているのは実際に働いている人たちで、とても親身に協力していただきました。この市場は4交代制で、朝、昼、午後、夜と、働く人たちが入れ替わることもすごく趣深かったです。ただ、あそこでの撮影はちょっと大変なことがありまして……。

LiLiCo なんですか?

オング ネズミ(笑)。人よりもネズミの方が多いくらいにいるんですけど、夜のシーンで消灯した市場を僕らがライティングした瞬間、そこはネズミのパーティ会場(笑)。

LiLiCo わー……(笑)。

オング 人に慣れすぎているせいか、中々どいてくれなくて全部を駆除することができませんでした。

LiLiCo そりゃ大変だわ。でも、出演した市場の人たちは喜んでくれたんじゃないですか?

オング はい、それはもう。ただ、映画が公開されてすぐに、Google Mapsでピンをつけられちゃったことで、聖地巡りに来る方が増えたのがちょっと困りものでした。というのも、あの市場には、IDを持たずに働いている人も少なからずいらっしゃるので、変に注目を浴びることは避けたかったんです。

LiLiCo ということは、マーケットへの注目は想定外だったとしても一般の観客の方々からは良いリアクションがあったんですね。

オング はい。マレーシアは多民族国家ですが、基本華僑が多い国なので、旧正月に公開する映画が一番ヒットするんですが、この作品はクリスマスの少し前の公開。ベストな時期ではなかったので公開前は不安だったんですが、期待以上の成績を収めることができましたし、すごくいいリアクションが多かったです。特に中華系のコミュニティだけでなく、多くのコミュニティからそれぞれ共感のコメントをいただきました。この問題自体、とてもよく知られているし、長年にわたる深刻な問題であることは誰もが理解しているんですが、それを題材にしてこのようなハートフルな作品を作る人はこれまでいなかった、という声が多かったです。

LiLiCo 嬉しいですね。主演ふたりはどのようにおっしゃられてました?

オング この問題にこのような人間ドラマとして取り組めることを喜んでくれてましたね。アバン役のウー・カンレンは台湾人で、マレーシアでの撮影は初めてだったため、かなり苦労をしたようです。でも、この作品に出なかったら絶対に後悔すると思っていたから、出演できて本当によかった、と言ってくれました。アディ役のジャック・タンは長年一緒に仕事をしている仲ですが、この作品の成功によって自己肯定感が上がったそうですよ。

「長年、映画業界でプロデューサーとしても関わってきましたが、資金繰りの難しさをあらためて感じました」

LiLiCo あとね、ネタバレにならない程度に、最後の長回しのシーンの裏側を教えてほしいです。

オング あのシーンは、実は本番2テイクで終わったので、撮影自体は短く効率よかったんですけれども、準備に1カ月かかりました。というのは、最初僕の脚本ではお兄ちゃんは3行しかセリフがなかったんですが、リハーサルで試行錯誤しまして。なにせ手話ですし。それも台湾人俳優がマレーシア手話ですから、イチから覚えないといけません。しかも、ちょっとセリフを変えるたびに、手話とその意味を覚えて……っていうのを繰り返していたら1カ月。すごく大変だったと思いますが、明るく頑張ってくれました。

LiLiCo うわー……それは大変。

オング はい。撮影スケジュールは25日間だったんですが、その間で彼の手話のNGはたった1回でしたよ。

LiLiCo すっご! 私もスウェーデンの手話だったらできるんだけど、日本の手話を知らないんですよ。手話こそユニバーサル言語であるべきだと思うのに、違うんですよね。

オング そうなんですよね。同感です。

LiLiCo ロケで一番大変だったのはどこになります?

オング ロケではそれほどのトラブルは起きませんでした。たまにカタギじゃない人が、撮影にケチをつけてお小遣いをせしめにきた程度です(笑)。それよりも大変だったのは、資金繰りですよ。長年、映画業界でプロデューサーとしても関わってきましたが、この手の映画に出資するスポンサーがまぁ少ないこと! その難しさをあらためて感じました。

LiLiCo ですよね。それは日本でも絶対同じ。

オング しかもですね。制作時はこの映画がヒットするかどうかは誰にも分からなかったものの、ふたを開けてみたら商業的な成功を収めたり映画賞もいただくことができ……そうなったときに、出資を断ってきたクライアントが「水臭いじゃないか。こんなヒットするなら出資したのに。次はぜひ投資させてくれ」って言ってきたんですよ(笑)。ほんと、社会の現実って厳しいですね。

LiLiCo もう、それも日本であるあるの話ですよ……。結局人と人のつながりや信頼関係ってそういうところに出てきますよね(笑)。

オング ほんとそうですね。でもこうして日本でも公開させていただくことができて嬉しいです。マレーシア映画は日本ではあまりポピュラーではないと思いますが、描かれていることは世界共通の“愛”。現実社会の厳しさを描いた作品ではありますが、どんな方にでも届くはず。映画を観た後は、自分の家族や自分の周りにいてくれる人をより大切に思っていただける、そんなきっかけになればいいな、と思います。

『Brotherブラザー 富都(プドゥ)のふたり』

公開中

公式HP https://www.reallylikefilms.com/brother-pudu

取材・文:よしひろまさみち 撮影:源賀津己

プロフィール

LiLiCo

1970年11月16日、スウェーデン・ストックホルム生まれ。18歳で来日し、芸能界へ。01年からTBS『王様のブランチ』に映画コメンテーターとして出演するほか、女優、ナレーター、エッセイの執筆など幅広く活躍。

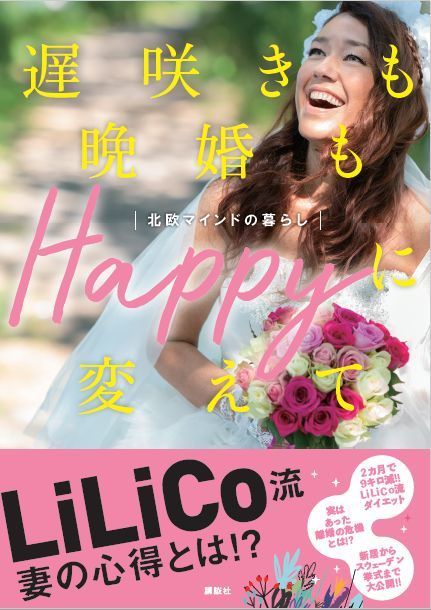

夫である純烈の小田井涼平との夫婦生活から、スウェーデンで挙げた結婚式の模様、式のために2カ月で9kgに成功したダイエット術、スウェーデン育ちならではのライフスタイルまで、LiLiCoのすべてを詰め込んだ最新著書『遅咲きも晩婚もHappyに変えて 北欧マインドの暮らし』が講談社より発売中。

『遅咲きも晩婚もHappyに変えて 北欧マインドの暮らし』

講談社 1400円(税別)

発売中