池上彰の 映画で世界がわかる!

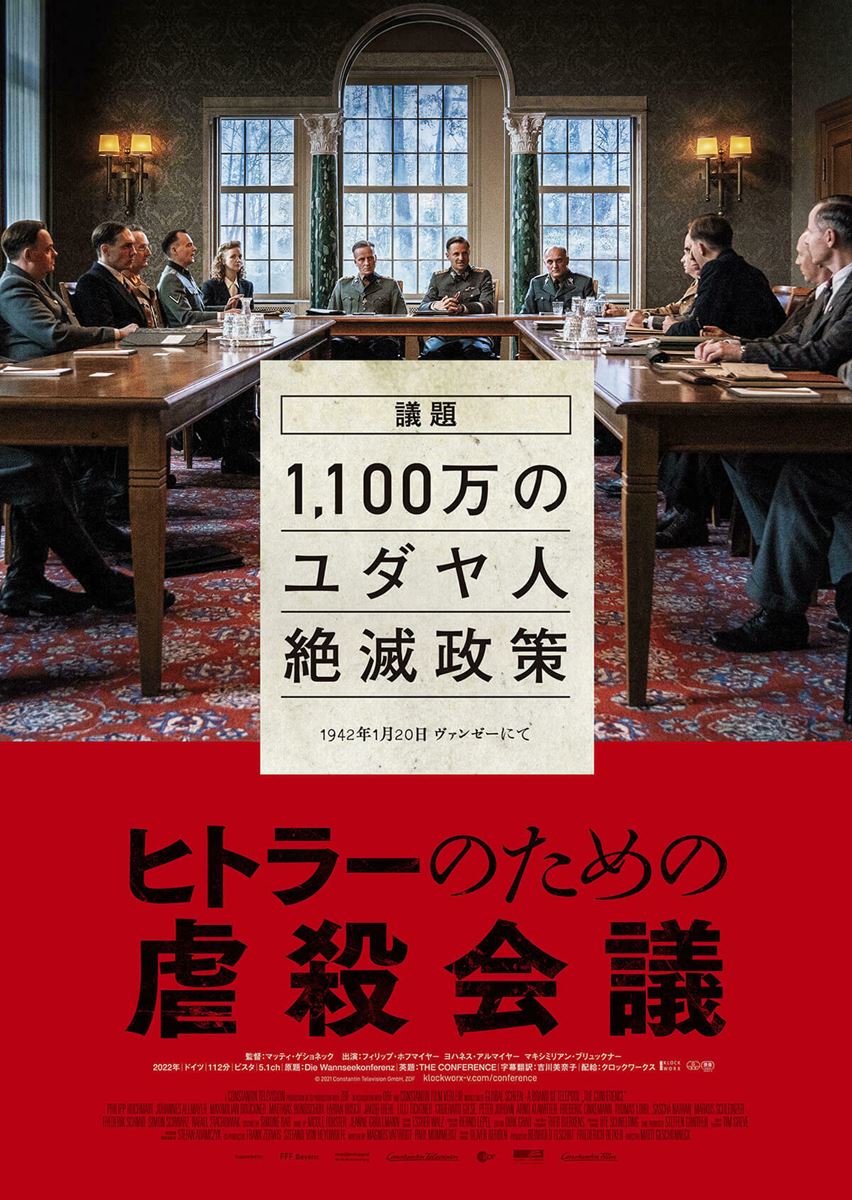

『ヒトラーのための虐殺会議』――第二次世界大戦中のナチスドイツによる、恐るべきユダヤ人絶滅計画

毎月連載

第56回

「ユダヤ人問題の最終的解決」

どのように解決するのか。絶滅させることで解決するという意味です。一見、客観的な問題解決法を論じるかのごとくですが、実際には恐るべき計画だったのです。

この映画は、第二次世界大戦中のナチスドイツによるユダヤ人絶滅計画を描いています。この計画が承認されたのは、ドイツの首都ベルリン郊外のヴァンゼー湖畔に立つ邸宅で開かれた会議でした。

1942年1月20日、国家保安部(ゲシュタポ)の代表ラインハルト・ハイドリヒが、ナチス親衛隊の幹部やドイツ政府の内務省や外務省などの事務次官を招いて会議を開きます。会議に出席していたアドルフ・アイヒマンは、会議の様子を克明に記録していました。この議事録に基づいて会議を再現したのが、この映画です。

会議に参加した15人は、どのようにしてユダヤ人を絶滅させるかについて議論を進めていきます。そこで繰り広げられるのは、役所や軍の縄張り争いです。役所同士の意地の張り合いや権限争い、プライドをかけた議論が展開されるのですが、要はどうやって大量殺人を実行するかというのがテーマなのです。

参加者は全員冷静で、自己の管轄や権限をめぐって嫌味の応酬が繰り広げられますが、映画は淡々と進むために、目の前で議論されていることが、実は恐るべき内容であることを忘れがちになります。

私たちは、第二次世界大戦中、ナチスドイツによって600万人ものユダヤ人が虐殺されたことを知っていますが、会議の議事録によれば、実際には全欧州で総勢1100万人のユダヤ人を“特別処理”する、つまり虐殺する計画だったのです。

人間というのはおかしなものです。虐殺の方法を話し合っているのですが、直截的な言い方は避けてしまいます。つまり、虐殺と言わずに「特別処理」だとか「最終解決」などと抽象的な用語を使って議論を進めます。彼らも後ろめたい気持ちがあったことをうかがわせるやりとりです。

多数のユダヤ人を輸送するために、どれだけの列車やトラックが必要になるか。緻密な計算に基づいて算出された計画書が提出され、議論が進みます。

議論では、いかにもドイツらしいと言うべきなのかどうか、虐殺するユダヤ人の定義や範囲をめぐって紛糾します。ドイツ人とユダヤ人との間に生まれた子どもはユダヤ人なのか、ドイツ人なのか。もしその子がユダヤ人だとしたら、その子が成長してドイツ人と結婚して生まれた子どもは、果たしてユダヤ人なのか。ドイツ人の血が流れている人物を処刑してもいいのか、という議論が繰り広げられるのです。議論している出席者たちも、この議論の曖昧さとユダヤ人を虐殺する論理の破綻にウンザリしてしまう場面も登場します。

ナチスドイツは、なぜソ連に攻め込んだのか。理由が淡々と明かされるシーンがあります。それは、純粋な“ドイツ民族”が全欧州を制圧しようとしていたからだというのです。「ドイツ人以外の民族は奴隷にする」という発言も飛び出します。

では、なぜナチスはアウシュビッツのような収容所でガス室を使って処刑したのでしょうか。それは、処刑する立場のドイツ兵に対する配慮だというのです。

ユダヤ人の“特別処理”に当たって銃殺をした場合、大量の弾薬が必要になる上、目の前で大量の血が流れるのを見ると、銃撃した兵士がPTSDに苦しめられてしまう。それを避けるために考案されたのが、ガス室送りです。これなら多数の人が死んでいく様子を見ないで済むからだというのです。これが「人道的配慮」だとか。

さて、もしあなたが、この会議に参加していたとした場合、あなたは、どのような態度を取りますか。反対できますか? それとも迎合して賛成してしまいますか?

人間の恐ろしさ、戦争の恐ろしさを静かに描き出す映画です。

掲載写真:『ヒトラーのための虐殺会議』

(C)2021 Constantin Television GmbH, ZDF

『ヒトラーのための虐殺会議』

2023年1月20日(金)公開

監督:マッティ・ゲショネック

出演:フィリップ・ホフマイヤー/ヨハネス・アルマイヤー/マキシミリアン・ブリュックナーほか

プロフィール

池上 彰(いけがみ・あきら)

1950年長野県生まれ。ジャーナリスト、名城大学教授。慶應義塾大学経済学部卒業後、NHK入局。記者やキャスターをへて、2005年に退職。以後、フリーランスのジャーナリストとして各種メディアで活躍するほか、東京工業大学などの大学教授を歴任。著書は『伝える力』『世界を変えた10冊の本』など多数。