佐野元春を成立させるクリエイティブのかけら

すべての真実はストリートの中にこそある 佐野元春の登場で「新しいマーケット」が生まれた

全14回

第3章

1979年、すでに大学を卒業していた佐野は、アメリカ取材からの帰国後、勤めていた制作会社を退職する。これと前後して、彼はいくつかのレコード会社からアプローチを受けていた。

彼らはなぜ僕の存在を知ったのか? 理由はカセットテープ。当時の僕は、プロデビューするつもりなんてまったくなかったんだけど、曲だけはたくさんあってね。そこで、記念に好きな女の子にでもプレゼントしようかと、街のスタジオで片っ端からピアノで歌っては録っていた。その13、4曲入りのテープを、スタジアエンジニアの方が「いいじゃないか」と人に配っていて、それが巡り巡っていたんだ。その中には、「情けない週末」や「アンジェリーナ」、「君をさがしている(朝が来るまで)」の原型も入っていた。

佐野は当時まだ設立されたばかりだったEPIC・ソニー(現エピックレコードジャパン)の小坂洋二ディレクターの誘いを受け入れる。

小坂さんはEPIC・ソニーでまだ誰もアーティストを手がけていなかったのに「興味がある。デビューしないか?」と言う。初めは頑なに断っていたんだけど、僕もアメリカで刺激を受けたことでデビューの決意が固まった。しかも最後に、彼がそれは上等な寿司を奢ってくれてね。当時の僕にとって、上等な寿司というのは本当にすごい食べ物だった! それにほだされて契約しちゃったんだ。

どうせ人生をかけて決意をするのならば「自分の思い通りにやりたい」と思った。それは、ただ「有名になるぞ」ということではなくて。いまの自分が日本のシーンにフィットしないのであれば、自分がフィットするまでにシーンのほうを作り変えてやるぐらい活躍をしたい。そう漠然と考えていたね。

のちにTM NETWORK、渡辺美里、大江千里、THE STREET SLIDERS、BARBEE BOYS、岡村靖幸らを輩出したEPIC・ソニーは、日本のメジャーシーンにおけるロック専門レーベルの先駆けとなった。独自のテレビ番組制作など斬新なマーケティングを次々と展開する、言わば“トンがった”存在だった。

EPIC・ソニーは佐野元春という存在をおもしろがってくれたのだと思う。僕が提案する、それまでのレコードビジネスの慣習になかったような新しいアイデアやプロモーションに「いっちょ、乗ってやるか」という感じだったんじゃないかな。そのうちのいくつかは成功して、いくつかは失敗したけど、とにかくEPIC・ソニーは既存のレコードレーベルに対するオルタナティブでやっていこうとしていた。そんな反主流の反骨精神が僕の精神性とぴったり合致して、僕らは長い旅を共にすることとなったんだ。

佐野は1980年2月からレコーディングに入る。レコーディングについてほとんど素人だった彼に、レーベルは伊藤銀次と大村雅朗を引き合わせる。

彼らふたりが僕のヘッドアレンジを細かくまとめて、スタジオミュージシャンを交えてレコーディングする。このスタイルはセカンドアルバムまで続いた。

特に銀次は僕にとって兄のような存在だった。歳は彼のほうが上なのに、僕らの音楽体験はとても似ていた。僕がやろうとしていることをほとんどの大人が「わからない」と言っても、銀次だけは「わかるよ」と言ってくれた。とても心強かったよ。

ただ、僕も僕なりにサウンドのビジョンを持っていたので、銀次や大村さんとはスタジオでずいぶんとやり合った。特に譲れなかったのは現実味や情熱感。ギターのリフひとつにしても、それが手慣れたものではなく、真実味のある演奏かどうかに僕は強くこだわった。要は、僕が求めていたのはバンド感だった。そうした意識が後のTHE HEARTLANDの結成であり、サードアルバムのセルフプロデュースへとつながっていくこととなる。

かくして同年3月21日、佐野はファーストシングルにして今日も音楽ファンに愛されている名曲「アンジェリーナ」でデビューを果たす。そして4月にはファーストアルバム『BACK TO THE STREET』をリリースした。

とびきりのロックンロールをやりたかった。いまでもこのころの曲を演奏するけど、恥ずかしさや違和感がまったくないのは誇らしいことだ。

── 70年代音楽の主人公たちみたいなナイーブさなんて、遅れてきた世代の俺たちはもう持ち合わせちゃいない。俺たちはもっと現実的で、さらにラフでタフだ。そして、すべての真実はストリートの中にこそあるんだ──「アンジェリーナ」を書いた当時、僕はそんな思いから、自分の目に映る街の風景をスケッチしていたのだと思う。

それまで公認されてきた歌謡曲やロックのフォーマットという見えないルールを、思いきり無視して破った。「何か新しいもの」ができたという手応えがあった。

ヒップなロックンロールを歌う佐野のスタイリングからは、シャツやジャケットに眼鏡という都会的な洗練が香っていた。

わざとそうしたんだ。眼鏡も父が好きだったバディ・ホリーのイメージ。ビートジェネレーションに影響されたスタイルを狙ってね。同時期にエルヴィス・コステロも同じアプローチをしていた。リーゼントや革ジャンではない日本語のロック表現があると証明したかったんだ。それに、学校のクラスを見渡せば、本当のバッドボーイなんて3人程度で、ドロップアウトが4人程度。残りの何十人は普通の子たちじゃないか。だったら、その子たちに気に入ってもらえば売れるじゃないかってね。

『BACK TO THE STREET』のジャケットが撮影されたのは、横浜の『赤い靴』というブティックの前である。佐野は横浜でデビュー前からライブを行っていた。彼にとってこの街は何かと縁のある街だった。

横浜の心地よい郷愁感が昔から好きだった。当時、マネジメントの意向で、テレビ神奈川の『ファイティング’80s』という番組で毎月演奏していた。初のホールコンサートも横浜だったし、初めてのファンクラブも横浜で開設された。

そもそも15歳で家を出て、16歳までの根城が横浜だったからね。曲の景色は横浜と東京が混ざっているけど、「情けない週末」を書いたのもこの横浜時代だった。僕は一時期、横浜である舞踏家と一緒に暮らしていた。彼は僕より歳上の自由人で、アートに詳しかった。彼から勧められた本で特に感銘を受けたのはニジンスキーの手記。ロック音楽のパフォーマーとして、身体表現そのものにも関心を持つきっかけとなった。

さらに彼はジョナス・メカスという映像作家を僕に教えてくれた。彼の映像表現に僕はとてもエキサイトした。自分も映画を撮りたいと思い、当時、何故か所有していた8ミリムービーで、その舞踏家のパフォーマンスを撮って、編集をして、自分の音楽を当てて、10分ぐらいのショートムービーを作って楽しんだ。この体験は、振り返ると自分のテレビCMのディレクションや、83年のロックフィルム『FILM NO DAMAGE』といった映像表現に大きく影響したと言っていい。

もうひとつの重要な場所が新宿だった。彼はデビュー直後から約1年間、新宿のライブハウス“ルイード”のステージに立っている。

ルイードの思い出は、狭い空間、喧騒、煙、そして濃密な音楽と楽しさ、喜び、開放感。月に1回、ピアノの弾き語りとTHE HEARTLANDの原型のバンドによる2部構成で出演していた。バンドで奏でたのは、サキソフォンが入った新しいロックンロールサウンドだ。最初のお客さんは、僕らのことも知らない3、4人だけ。でもその年の終わりには、僕らを目当てに押し寄せたキッズで爆発していた。演出から編曲に至るまで、僕が求めていたものはとにかく熱狂。熱狂さえあればすべてオッケーだったんだ。

そして彼は80年10月にセカンドシングル「ガラスのジェネレーション」を、さらに翌81年2月にセカンドアルバム『Heart Beat』をリリースする。

一定数の熱狂的なファンは付いてくれたものの、正直、商業的な成功は収められていなかった。自分の音楽がリスナーに浸透するまでには「ちょっと時間がかかるな」と思った。だから「ガラスのジェネレーション」、『Heart Beat』では、よりポピュラーなサウンドを目指した。

「ガラスのジェネレーション」は、自分が実感していた「新しい世代」にとってのアンセムとなるような曲を目指して書いた。ちょっとマーケティングっぽい言い方になるけど、僕は自分のデビュー前後あたりから、10代の「新しいマーケット」が生まれつつあるのを肌で感じていた。

それで〈つまらない大人には なりたくない〉というパンチラインをぶつけて、彼らのための応援歌を書いた。彼らが打ちひしがれていたら元気づける。彼らが喜んでいたらもっと一緒に喜ぶ。そういうポップロックをぶちかましたんだ。

このレコーディングセッションを経て、伊藤銀次、小野田清文、阿部吉剛、柴田光久、さらに追って参加した西本明という編成のTHE HEARTLANDが、佐野と活動を共にするパーマネントバンドとして正式に結成された。命名については、こんなエピソードがある。

たしかルイードの近くの中華料理屋で僕からメンバーに3つの候補を披露したんだ。残りのふたつは思い出せないけど、3つ目の提案をみんなが「いいね!」と言ってくれて、その夜から僕たちは「佐野元春 with THE HEARTLAND」としてステージに出ることになった。

“HEARTLAND”とは、軍事的なプランを実行するにあたってのコア。そこですべてのプランが練られ、動いていくというイメージだった。だけどファンには“心の故郷”のようなロマンティックで柔らかいイメージで解釈されたので、それはそれでいいなと思い、あえて水はささなかった。

そういえば、その後、同じ名前のビールが発売されたんだけど、メーカーに僕のファンがいたのかもしれない。だって日本じゃまったく一般的な言葉じゃなかったからね。商標でも取っておけばよかったよ!

取材・文/内田正樹

写真を無断で転載、改変、ネット上で公開することを固く禁じます

当連載は毎週土曜更新。次回は10月3日アップ予定です。

プロフィール

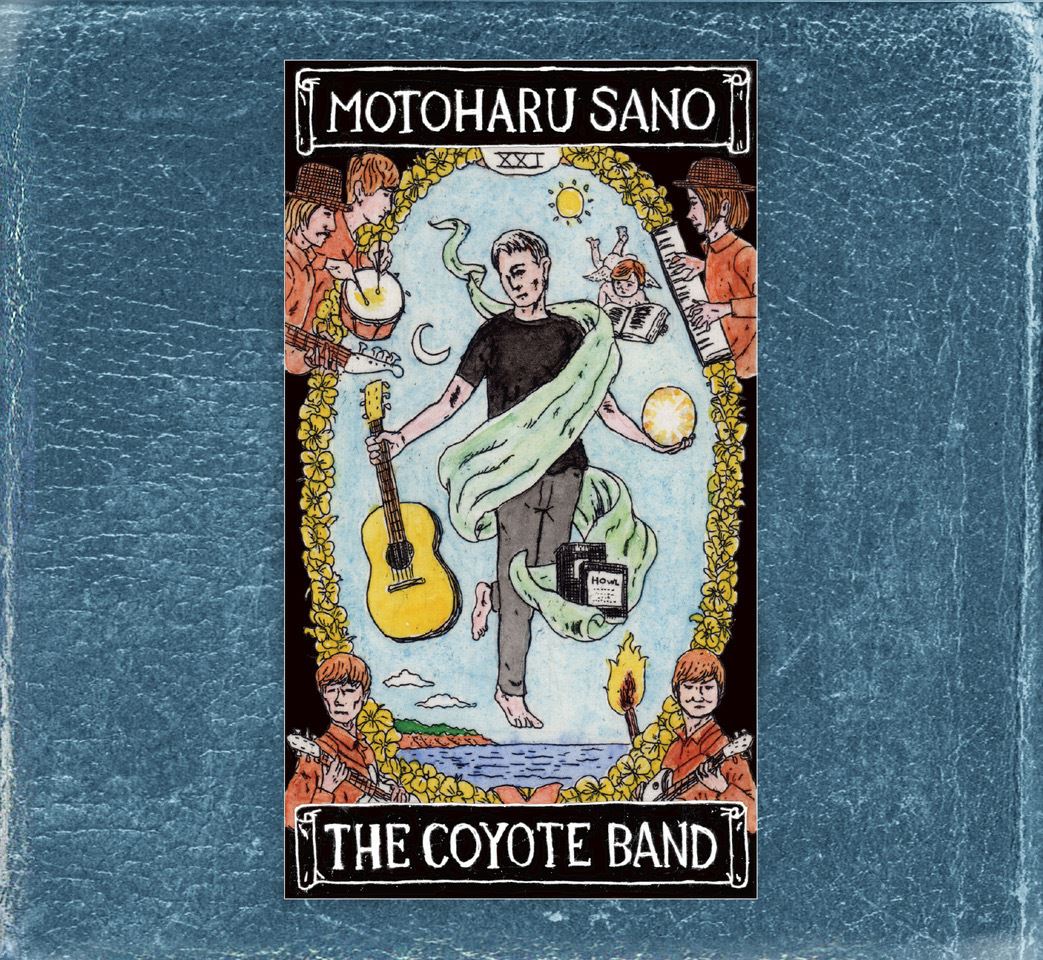

佐野元春(さの もとはる)

日本のロックシーンを牽引するシンガーソングライター、音楽プロデューサー、詩人。ラジオDJ。1980年3月21日、シングル「アンジェリーナ」で歌手デビュー。ストリートから生まれるメッセージを内包した歌詞、ロックンロールを基軸としながら多彩な音楽性を取り入れたサウンド、ラップやスポークンワーズなどの新しい手法、メディアとの緊密かつ自在なコミュニケーションなど、常に第一線で活躍。松田聖子、沢田研二らへの楽曲提供でも知られる。デビュー40周年を記念し、2020年10月7日、ザ・コヨーテバンドのベストアルバム『THE ESSENTIAL TRACKS MOTOHARU SANO & THE COYOTE BAND 2005 - 2020』と、24年間の代表曲・重要曲を3枚組にまとめた特別盤『MOTOHARU SANO GREATEST SONGS COLLECTION 1980 - 2004』のリリースが予定されている。