佐野元春を成立させるクリエイティブのかけら

第2期『THIS』刊行と自主レーベル発足。ロンドンの 仲間と作り上げた『ナポレオンフィッシュと泳ぐ日』

全14回

第6章

1984年、佐野はニューヨークから帰国する。しかし、1年間のマンハッタンでの生活を終えた彼を待ち受けていたのは、『VISITORS』への賛否の声、アメリカと日本のギャップだった。カオスな精神状態から、佐野は一種の“失語症”に陥ってしまう。

『VISITORS』を「こんなものは音楽じゃない」と言う人もいれば、「COMPLICATION SHAKEDOWN」のなかに「呪われた女性の声が聴こえる」とか言うファンもいる。街を歩いても、TVを観てもあらゆることが奇妙に感じられた。自分の価値観と人々の価値観が違って感じられた。「僕は少しおかしくなってしまったのか?」。

帰国して間もない取材の場で、「マンハッタンでの生活はどうでしたか?」と訊かれた。すると答える気は満々なのに、言葉が、声が出てこない。「これはまずい」と感じた僕は、取材のスケジュールを白紙にしてもらい、ある大学の心理学部の学部長を訪ねた。

今は診療内科といえば一般的だけれど、当時の日本ではまだカウンセリングそのものが珍しかった。1週間に1〜2回のセッションを1ヵ月半ぐらい受けてカウンセラーと対話をしていくと、少しずつ声が戻ってきた。その後、バンドとリハーサルに入るころには、ようやく声が戻ってきた。それはある意味、音楽療法だったのかもしれない。

同年10月からスタートした「VISITORS Tour」は、およそ1年半にも及んだ。

とても充実したツアーだった。自分自身のみならず、当時のユースカルチャーとも連動しながら、時代と共に何かを更新していくような手応えが感じられた。

佐野は85年2月、シングル「Young Bloods」をリリースする。国連で採択された“国際青年年”のテーマソングとなった同曲は、シングル売上チャートで初のTOP10入りを記録した。そして、同年6月15日には国立代々木第一体育館で開催された音楽イベント「国際青年年記念 ALL TOGETHER NOW」に、7月13日には「ライブ・エイド」に出演する。この「ライブ・エイド」の演奏は全世界に中継された。「バンド・エイド」や「USAフォー・アフリカ」など、時代は豪華ミュージシャンが一堂に介するチャリティやイベントが世界で真っ盛りのころだった。

各々のコミュニティを越えて、いろいろな国の“Young Bloods”たちがポップ音楽で連帯する経験はわくわくするものだった。音楽シーンそのものも、比較的、陽気な時代で、その後の日本のフェス文化につながっていく原型のようなものが少しずつ芽生えはじめていたころだった。

またこのころ、ヨーロッパの音楽シーンのメインストリームでは、若いバンドたちがモータウンに代表されるアメリカ黒人音楽を再解釈して、モダンなダンスポップを奏でていた。そうした様々な世の中の動きが、次の『Café Bohemia』へとつながっていったんだ。

「Young Bloods」が収録されている『Café Bohemia』は、佐野が86年12月にリリースした5枚目のオリジナルアルバムだ。スカやレゲエのリズムを取り込みながら、後年、自身にとって重要なレパートリーとなる曲が編まれた1枚である。

『VISITORS』ではニューヨークでの生活が反映されていたので、今度はヨーロッパの窓から、世界を、日本を見てみたくなった。そこでロンドンとパリを拠点にいろいろな人たちとの対話を試みた。マガジン『THIS』の第2期のインタビューだ。

佐野の責任編集による雑誌『THIS』は第1期が83年から84年、第2期が86年から87年、第3期が94年から97年に刊行されている。

ラジオ、そして出版といったメディアを自ら運営することで、僕の音楽を欲してくれているファンへ自分の考えを届けたかった。第1期はちょっと遊び心のある、ファンに向けた明快な作り。第2期は、より本格的にマルチカルチュラルなテーマとなった。この第2期のインタビューは『Café Bohemia』のための重要なフィールドワークとなる。

『THIS』では自分の詩も掲載した。ポエトリーとは何も特別なものじゃない。文芸誌ではなく、あらゆるカルチャーとポエトリーを一緒に掲載することも、僕のなかでのひとつの試みだった。決して商業性が高いとは言えない、日本でも稀有な内容の雑誌だと思うよ。でも、こうした雑誌がある程度の読者を獲得できたら、その先にはきっと素敵な世界が広がるはずだという理想を抱いていた。街路でミーティングをし、街路で出会う。そこから“変革”が始まる。それが『Café Bohemia』のテーゼとなった。

この第2期『THIS』刊行とほぼ時を同じくして、佐野は小規模ホールでのマンスリーライブをスタートさせ、自主レーベル“M’s Factory”を発足している。ギャザリングという時代の匂い。マガジン。レーベル。ボヘミアンの集うカフェ。彼の活動のベクトルが“場”という“運動体”に向かっていた時期とも取れるだろう。

場を作りたい。ちょうどニューヨークで経験したクラブカルチャーのように、ユースが連帯できるコミュニティを作れたらいいなと思っていた。その思いが小規模ホールでの“東京マンスリー”ライブにつながってゆく。

時代は開いていった。デビューからの僕のファン、特に女性の意識は社会における自立に目覚めはじめていた。自分が作る曲は、よりオープンマインドになって、“私”から“私たち”に向けて意識が向かっていった。その答えが「Young Bloods」であり「シーズン・イン・ザ・サン-夏草の誘い」であり、「Individualist」だった。

そうした包容力は、まさしく『VISITORS』のそれとは対照的な歌声の温度にも反映されている。

優れた歌手とは、どんなときでも同じ声が出せる人を指す。僕は実験的に発声を変えるときがあるから、そういう意味で言えば駄目な歌い手だ。

もっとも顕著な変化は歌詞だった。物語の主語が、それまでの“I”から“We”、もしくは“us”へと変わっていたのだ。

ロックンロールは“I”の音楽。一方、ソウルやR&Bは“We”、“us”の音楽だ。『VISITORS』は、僕が小舟で未知の世界へと漕ぎ出していく「NEW AGE」という曲で終わっていた。しかし、『Café Bohemia』は、人々がクラブでディスカッションしている環境音と共に「WILD HEARTS」という曲で始まっている。ここにも、『Café Bohemia』がコミュニティを意識した音楽なのだという意図があった。

『Café Bohemia』のラストには「クリスマス・タイム・イン・ブルー -聖なる夜に口笛吹いて」というレゲエ調のクリスマスソングが入っている。このアルバムはレコーディングを日本で、ミックスダウンをイギリスで行ったんだけど、向こうのスタッフから何度も「この曲はこっちでも絶対にヒットする!」とヨーロッパでのリリースを強く勧められた。結局、それは実現できなかったんだけど、この手応えが、今度は『ナポレオンフィッシュと泳ぐ日』へとつながっていく。

89年6月リリースの『ナポレオンフィッシュと泳ぐ日』の制作にあたり、佐野は単身ロンドンに渡る。そして、エルビス・コステロやニック・ロウのアルバムを手がけたコリン・フェアリーを共同プロデューサーに迎え、全13曲中11曲をロンドンのパブロックのミュージシャンたちとレコーディングする。

『VISITORS』と『Café Bohemia』は若干、観念的な傾向が強かった。ロックンロール音楽が本来持っているシンプルな快活さに欠けていた。バンドとセッションしても一線を越える手応えが感じられない。そこで僕はかつて『VISITORS』でそうしたように、創作の場を圧倒的に変えようと決めてロンドンに渡り、向こうのパブロックのミュージシャンたちと連帯する。

彼らは卓越した技術を持ち、アメリカの音楽に対して僕と同じような距離感を持っていた。僕はすぐに彼らと意気投合した。客観的な視点によるアメリカ音楽の純粋な抽出、それが『ナポレオンフィッシュと泳ぐ日』だった。

ロンドンでフラットを借り、およそ8ヵ月の期間、ひとりで生活しながら『ナポレオンフィッシュ〜』の制作と向き合った。後にテレビドラマの主題歌用に再レコーディング(92年)され、シングル売り上げ70万枚を記録することとなる「約束の橋」も、このフラットから誕生した1曲である。

あれは寒い冬の日のことだった。たまたま借りていた部屋の空調が壊れていてね。僕はコートを着たまま、ぼろぼろのソファに横たわって歌詞を書いていた。すると、〈今までの君はまちがいじゃない 君のためなら七色の橋を作り 河を渡ろう〉という情熱的なフックが生まれた。「すごく肯定的な曲を書くぞ」とか「みんなを励ます歌詞を書くぞ」なんて意識は微塵もなかった。もしかしたら、僕は僕自身のケツを蹴飛ばすために、あのリリックを書いたのかもしれない。

この言葉の裏には、当時、日本の音楽シーンが迎えていた大きな潮流が関係していた。その真意については、今日、改めて考察する『ナポレオンフィッシュと泳ぐ日』の真価と共に次回で綴っていく。

取材・文/内田正樹

写真を無断で転載、改変、ネット上で公開することを固く禁じます

当連載は毎週土曜更新。次回は10月24日アップ予定です。

プロフィール

佐野元春(さの もとはる)

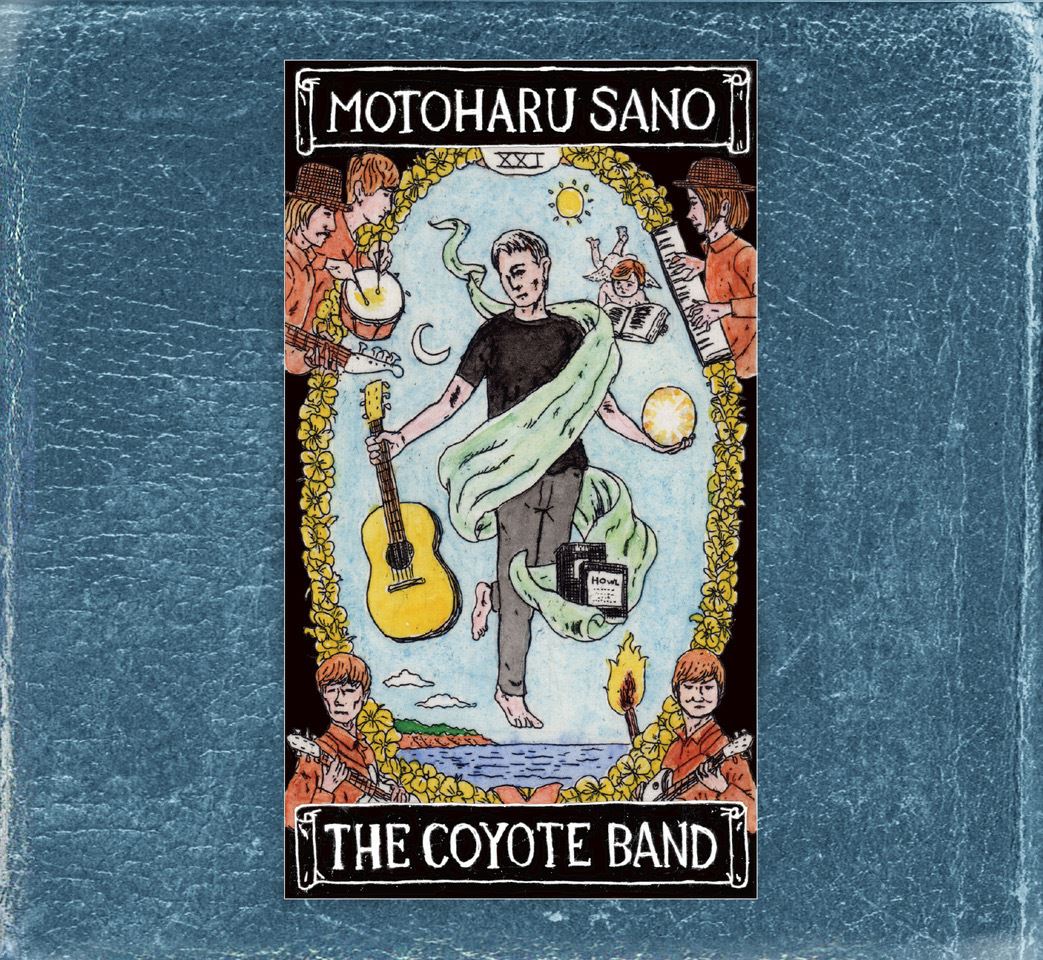

日本のロックシーンを牽引するシンガーソングライター、音楽プロデューサー、詩人。ラジオDJ。1980年3月21日、シングル「アンジェリーナ」で歌手デビュー。ストリートから生まれるメッセージを内包した歌詞、ロックンロールを基軸としながら多彩な音楽性を取り入れたサウンド、ラップやスポークンワーズなどの新しい手法、メディアとの緊密かつ自在なコミュニケーションなど、常に第一線で活躍。松田聖子、沢田研二らへの楽曲提供でも知られる。デビュー40周年を記念し、2020年10月7日、ザ・コヨーテバンドのベストアルバム『THE ESSENTIAL TRACKS MOTOHARU SANO & THE COYOTE BAND 2005 - 2020』と、24年間の代表曲・重要曲を3枚組にまとめた特別盤『MOTOHARU SANO GREATEST SONGS COLLECTION 1980 - 2004』がリリースされた。