佐野元春を成立させるクリエイティブのかけら

THE HEARTLAND、そして母との別れ INTERNATIONAL HOBO KING BAND 結成

全14回

第9章

ザ・ハートランド解散コンサート「Land Ho!」

「ハートランドからの手紙」。それはかつて様々なメディアを通して佐野元春からファンに届けられていた私信である。彼は94年4月9日付の書簡をこう括っている。「僕は心からザ・ハートランドに恋をしていました」(※抜粋)。

僕らは同時代のどのバンドよりもすごい、“本物のロックンロールバンドだ”という自負があった。そして運命共同体であり、音楽的な血縁関係にあった。

80年の結成以降、オリジナルメンバーのダディ柴田、阿部吉剛、小野田清文、伊藤銀次、古田たかし、西本明という布陣から、追って横内タケ、長田進、里村美和、ボーン助谷らが参加したTHE HEARTLAND。佐野がこのバンドの解散を決めたのはアルバム『The Circle』のツアー中のことだった。

この時点でTHE HEARTLANDはクリエイティブなピークを迎えていた。このままバンドを続けるとしたら、より高度で成熟したサウンドに向かうほかに道はない。しかし、それでは多くのリスナーが離れてしまうだろうという不安もあった。なにより、このピークをさらに超えることができるのか? 答えはノーだった。心の中には激しい葛藤があった。そのことをなかなかバンドに伝えられなかった。どうしたらいいだろうかと、知人にも相談をした。

解散という選択を、佐野は倉敷公演の楽屋でバンドメンバーに告げたという。

僕は淡々と決定を告げ、メンバーは静かに話を聞いてくれた。異論や揉めごとはなかった。「遂にこの日が来たか」とそれぞれが受け入れているような感じだった。この先、僕らはもう、一緒に「SOMEDAY」や「Rock & Roll Night」を演奏することはない。そう思うと、とても寂しい気持ちになった。

こうして、94年9月15日、佐野元春 with THE HEARTLANDは横浜スタジアムにおけるライブ「Land Ho!」で終焉を迎えた。そこに満ちていたのは寂しさではなく、むしろ晴れやかな祝祭感だった。

最後のコンサートだった。球場にはたくさんのファンが集まってくれた。小雨の降る中、僕とバンドは最後の演奏を楽しんだ。「Land Ho!」は無邪気だった自分が、僕の音楽と一緒に成長してきてくれたバンドとファンと迎えたひとつの祝祭だった。「Land Ho! 陸が見えてきたぞ!」と、それまでの戦利品をみんなで分けあうような、楽しく、晴れやかな気分の一夜だった。

このころ、佐野はもうひとつの“さよなら”を体験する。それは母との別れだった。

当時、母は末期の癌でホスピスに入院していた。亡くなるまで、そこで母と一緒の時間を過ごした。母は横浜スタジアムでのライブを観たいと言っていた。その日に着るスーツを新調するほど楽しみにしていた。当日は病院のスタッフが車椅子で連れてきてくれて、最初の数曲を観てくれた。その後、病院に戻ってから母は柔らかな昏睡状態に入った。僕は最後まで寄り添った。そして「Land Ho!」から2週間後に亡くなった。

母は間違いなく、誰よりも初めに僕を応援してくれた存在だった。言わば最初のファンだった母との別れと、デビューからの歳月を共にした仲間との別れ。ふたつの別れを経験した僕は、しばらく何もすることができなかった。

空っぽの日々を過ごしていた彼だったが、やがてアクションに転じる。第三期『This』マガジンの立ち上げである。

理由はいくつかあった。ひとつには、バンドが解散した後、空白を作りたくなかったこと。もうひとつはそれまで不定期で刊行してきた『This』を本格的な雑誌にしたかったこと。

僕が『This』の復活に際して掲げたテーマに“言葉の復権”があった。改めて言葉と向かい合い、言葉の持つポテンシャルを引き出し、再構成して、読者に問いかけてみたかった。

編集には『SWITCH』のスタッフがあたった。編集長の新井敏記氏(スイッチ・パブリッシング社長)、増渕俊之君はじめ、歴代の編集スタッフたちが協力してくれた。

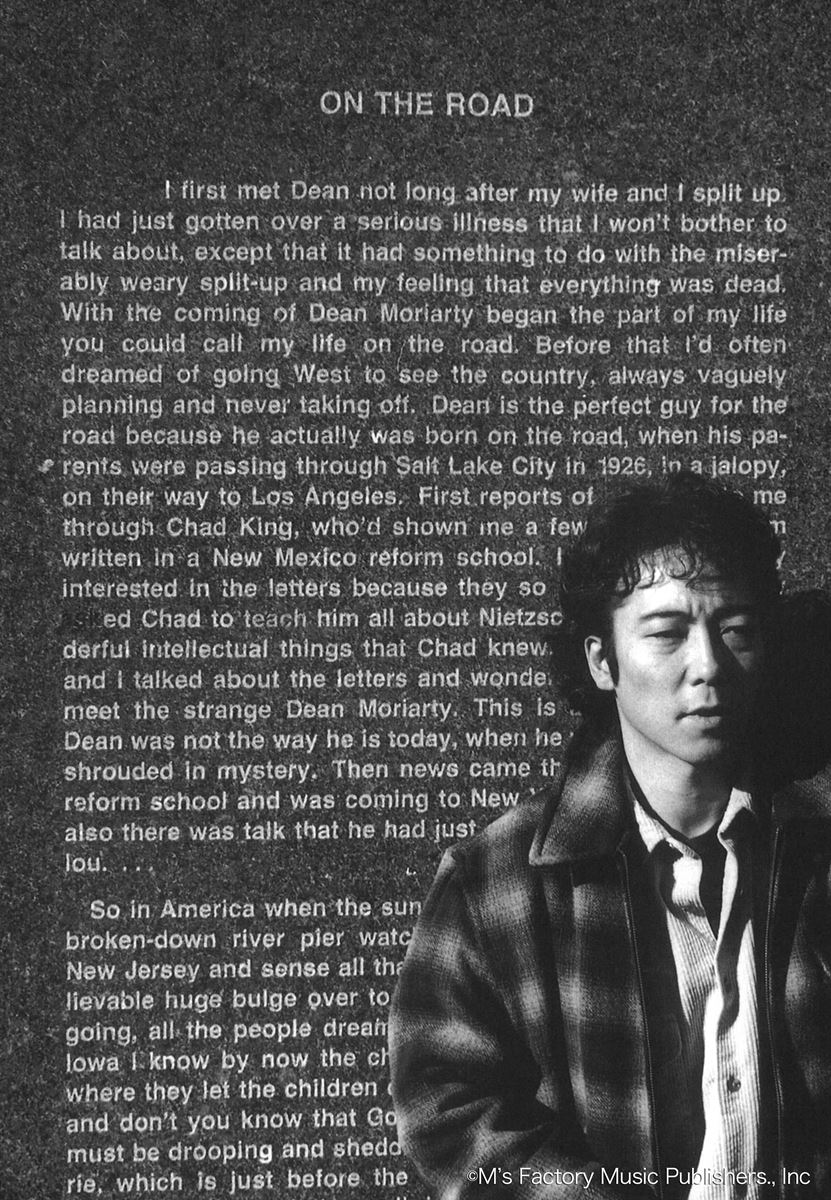

新創刊号では米国コロラド州ボルダーで行なわれたアレン・ギンズバーグを賛えるイベントを特集した。ギンズバーグをはじめに、ビートの流れを汲む詩人にインタヴューを試みた。その取材の旅は、ジャック・ケルアックの墓があるサンフランシスコへと続いた。

ジャック・ケルアックは自分にとって特別な作家だった。10代のときに読んだ『路上』がきっかけだった。取材ではケルアックにまつわる場所を周って様々な人にインタビューをした。彼の文学的なバックグラウンドを生誕の地から探っていこうという試みだった。

第3期の「THIS」は、国内外の取材を通じて自分の活動の原点をもう一度見直す、いいきっかけとなった。

余談になるけれど、取材にあたって、当時日本にはケルアックが生まれた街の情報や幼少期の様子を記した資料がほとんどなかった。そこで海外のネットワークを通じて資料をかき集めた。インターネットの前身に当たる米国のCompuServeというネットワークだ。94年のことだ。

いくつかの記述をまとめると自分の頭の中に地図ができた。その地図を元に現地に入ると、驚くことに「3ブロック先を左に行くと彼の生家だ」というようにかなり役に立った。まさに、今で言うGoogle Map。この経験から一気にインターネットへ関心が移っていった。

インターネット全盛時代の到来。第三期『This』の中で、かねてから佐野が抱いていた予感は確信へと変わった。95年、佐野は国内初のアーティスト・ウエブサイト「Moto's Web Server」を立ち上げる。

実際、インターネットは翌95年から一般に普及し始めた(※同年、米「全国科学財団」による学術研究用ネットワーク基盤NSFNetが民間へ移管されている)。MWS(Moto's Web Server - 佐野元春アーティストサイト)もファンの有志たちとこの時期に立ち上げた。Yahoo! JapanもGoogleも新聞社のニュースサイトもまだこの世にはなかった時代だ。

振り返ればネットの黎明期に立ち会っていた。インターネットが世界を変える、その確信があった。そこで得た新しいアティテュード(態度)が、その後の『FRUITS』、そして『THE BARN』といったアルバムにつながっていくことになる。

ネット時代の到来を確信した第三期『This』は、新しい変化を前に、心の準備を整えるためのフィールドワークとなった。

そして95年、日本をふたつの大きな出来事が襲った。阪神淡路大震災、地下鉄サリン事件である。

たいへんな年だった。時代の大きな変容を感じた。A、BからC、ではなく突然、連続性なくXやZまで飛んでしまうような変容だ。音楽から距離を置いて雑誌に一時避難していた僕は、内側から湧き起こる衝動を早く音楽にしなければならないと感じていた。

その言葉通り、この年、佐野は神戸震災被災者チャリティコンサート「March of the music」に出演している。彼のジャーナルな心の在り方は今も昔も変わらない。無論、それは佐野元春というアーティストが持つ資質であり、つまりは表現の背骨である。

壁に飾って見栄えのするような、美的生活者のための装飾品みたいな音楽をやりたいわけじゃない。自分がやりたいのは生活に役立つ道具のような音楽だ。大事なのは観察。自分や自分の大切な人を取り巻く日常についての観察だ。そこから曲や詞が生まれてくる。

その視点はいつも動いている。定点観測ではなく、僕自身も一緒に動きながら見る景色。ロードムービーだよ。

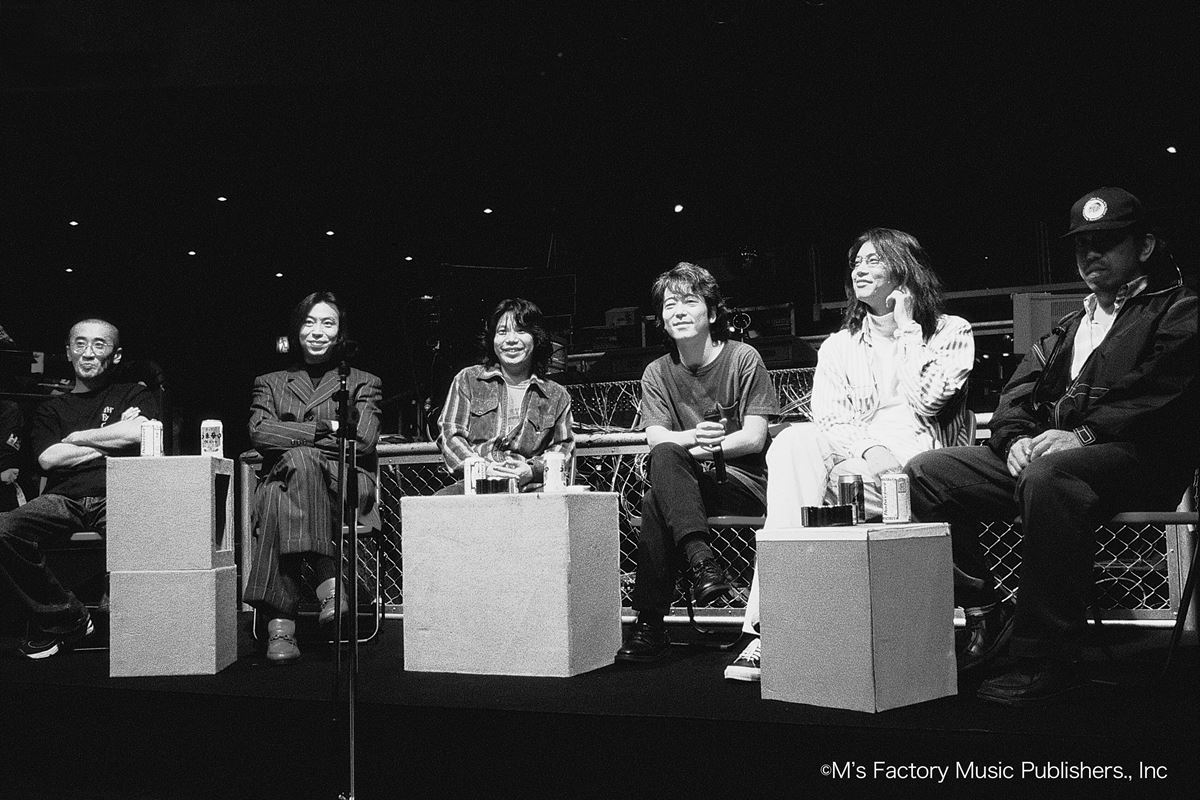

そして95年、40歳になった彼は、新たなバンド“INTERNATIONAL HOBO KING BAND”(※97年にTHE HOBO KING BANDと改名)を始動させる。

これまでも度々そうだったように、結局、僕は迷うとツアーに出て、バンドやファンから新たな力をもらうんだ。新しい仲間と全国をロードして回った後、『FRUITS』(97年)アルバムをレコーディングする。

『FRUITS』のレコーディングは、新しいバンドを模索する中で行われたオーディションの要素も含んでいた。それもあって、プレイアビリティの高いミュージシャンが集まってくれた。その中で手応えを感じたメンバーがINTERNATIONAL HOBO KING BAND(後のTHE HOBO KING BAND)の面々だった。

“HOBO”という言葉には、佐野が掲げる新たな指針と精神性が込められていた。

自分が音楽に求めるものは、ひと言で言えば“自由”だ。自由な発想で音楽と関わり、自由な活動を続けていくこと。THE HOBO KING BANDに求めたものもそうだった。僕らはミュージシャンとしてのプレイアビリティを何よりも大事にして、ジャムセッションバンドを目指した。

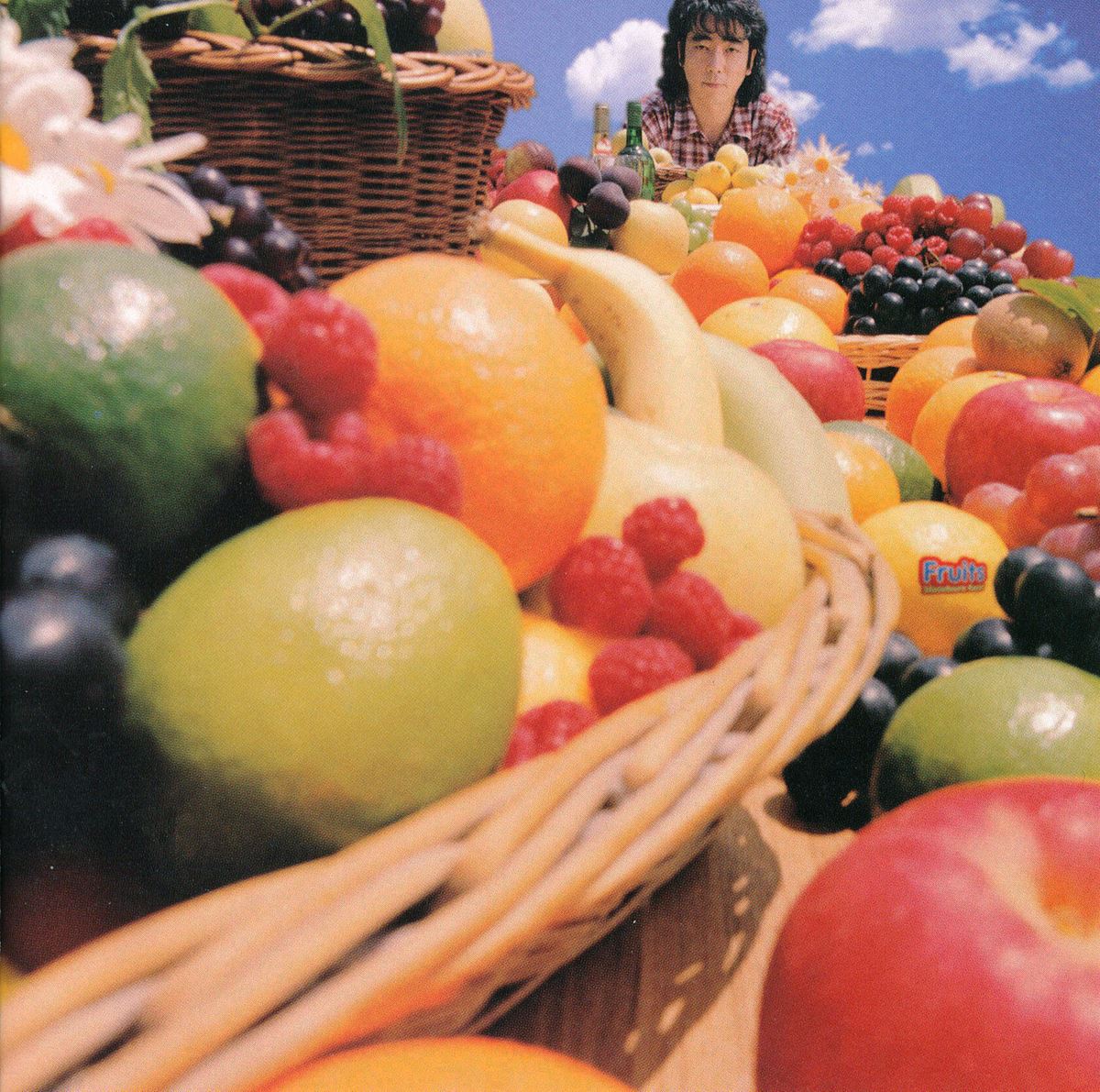

こうして誕生した『FRUITS』は電子的な通信を想起させるサウンドで幕を開ける。

そうだね。アルバム『FRUITS』のプロローグは、インターネット時代の到来と時代のカオスを象徴するパルス音で始まる。カオスというのは文字通り時代の混迷。古いものと新しいものが拮抗し、ブラックホールのように大きく渦を巻いているカオスを描いている。

そして『FRUITS』は人生のショートトリップへとリスナーを誘う。描かれているのは人間の逞しさ、優しさ、そして脆さや郷愁だ。

自分の感性を総動員して魂を込めた。個人的な生と死という根源的な命題をどうロックで表現するのか。その普遍化に取り組んで、満足のいく成果を手にすることができたと思っている。

「天国に続く芝生の丘」は両親の結婚式に着想を得て、「夏のピースハウスにて」は母が過ごしたホスピスの名をタイトルに冠し、「水上バスに乗って」では故郷の下町の情景に触れている。「僕の庭で始まり、僕の庭で終わる」というコンセプトも含めて『FRUITS』は佐野の個人史が集約されたアルバムとも言えるだろう。

そうなんだ。『FRUITS』はとても個人的なアルバム、そしてとても思い出深いアルバムになった。曲を書きはじめた頃は、10代の葛藤や無垢な喜びを歌にした。人はどのように成長していくのか、成長するってどういうことなのか、それが主要なテーマだった。

そして40歳になって、アルバム『FRUITS』では、人の成熟について唄った。人は一生の中でどう成熟し、死んでいくのか。誕生の歌、結婚の歌、労働の歌、死についての歌。そして最後に、幸福とは何かを問いかける。そんな壮大なテーマに挑んだ。僕はこのアルバムを作って良かったと思っている。

悲しい別れと新たな出会いを経て、佐野は90年代を疾走していく。

取材・文/内田正樹

写真を無断で転載、改変、ネット上で公開することを固く禁じます

当連載は毎週土曜更新。次回は11月14日アップ予定です。

プロフィール

佐野元春(さの もとはる)

日本のロックシーンを牽引するシンガーソングライター、音楽プロデューサー、詩人。ラジオDJ。1980年3月21日、シングル「アンジェリーナ」で歌手デビュー。ストリートから生まれるメッセージを内包した歌詞、ロックンロールを基軸としながら多彩な音楽性を取り入れたサウンド、ラップやスポークンワーズなどの新しい手法、メディアとの緊密かつ自在なコミュニケーションなど、常に第一線で活躍。松田聖子、沢田研二らへの楽曲提供でも知られる。デビュー40周年を記念し、2020年10月7日、ザ・コヨーテバンドのベストアルバム『THE ESSENTIAL TRACKS MOTOHARU SANO & THE COYOTE BAND 2005 - 2020』と、24年間の代表曲・重要曲を3枚組にまとめた特別盤『MOTOHARU SANO GREATEST SONGS COLLECTION 1980 - 2004』がリリースされた。