秋吉久美子 秋吉の成分

私の脳を直撃してくれた音楽と本

全10回

第6回

初めて買ったジミ・ヘンとジャズ喫茶

私の家族は、父が映画好きで、ロマンチストだったので、家でレコードがかかっているとたいていクラシックか洋画のサントラでした。自分でも、洋画のサントラの歌詞を何度も聞いて暗記して、口ずさんだりしてました。そういう環境が当たり前の中、中学生の時にラジオでジミ・ヘン(ドリックス)の『パープル・ヘイズ』を聴いて、あまりのカッコよさに稲妻にうたれた感じだった。レコード屋さんに走って買いに行きました。自分で初めて買ったレコードはジミ・ヘンのこの曲なんです。日本では『紫のけむり』というタイトルでした。ジミ・ヘンのギターの出だし、音色、ジミヘンの声、歌詞は、余りに強烈でした。田舎のティーンエイジャーに革命を起こしました。

『パープル・ヘイズ』は1967年に出た曲ですが、同じ頃活躍していたグループサウンズのザ・ゴールデン・カップスもけっこう好きでした。メンバーのひとりだったミッキー吉野さんは後にゴダイゴを結成しますが、1974年の私の映画『バージンブルース』のサウンドトラックも手がけてくださいました。でもその一方でレコードを買ってよく聴いていたのはガロなんです(笑)。

ガロは思いっきりフォークですが、なんだかあの頃らしい情感があってよかった。『学生街の喫茶店』や『ロマンス』がヒットしていましたが、私は最初のシングルの『たんぽぽ』や次のEP『地球はメリーゴーランド』のB面の『水色の世界』が好きでした。平和な寂しさがあるんです。あんなにヒットした『学生街の喫茶店』って三枚目のシングルの『美しすぎて』のB面だったので、A面とB面を入れ換えたんだとか。同じ盤なんだからAもBもないと思うんですが(笑)昭和のそういう時代ですね。

音楽の思い出といえば、高校の頃は学校の帰りに、ジャズ喫茶によく寄っていました。私の育ったいわき市には当時三つのジャズ喫茶があった。ミンガス、フィレンツェ、アジトです。私の通っていた高校は、フルーツパーラー・バンビをはじめとする3軒の喫茶店しか許されていませんでした。それ以外は校則違反で補導の対象でした。ジャズ喫茶に行くのは不良ということになってました(笑)。

ジャズ喫茶では大人の男性が煙草を喫っていて、フルーツパーラーは、100%我が母校の女子生徒、まるで学食です。たぶん先生が見回りをする時に同じようなゾーンにあるお店をひとまとまりにしたほうが楽だったんじゃないかな(笑)。私は境界線を悪びれずにスイスイ越えていました。男子学生と禁止の喫茶店で会ってる時、風紀の先生と遭遇しても、「あ、先生!一緒にお茶しましょう!」って。すると先生はあわてて「ええー、俺はいいよ」(笑)と逃げていく。

ジャズ喫茶に行くんだけど、いつもリクエストするのがレッド・ツェッペリンというところが、これまたどうなのかな?(笑)コルトレーンやマイルスデビス聞いても、ほんとは良さなんてわからない。コーヒーはモカ、を頼んで、ツェッペリンの『移民の歌』を聞いて一人盛り上がってました。あの頃、モカばかり頼んでたからもうすっぱいコーヒーは飽きてしまって、今は焙煎の深い苦いコーヒーが好きです。(笑)。キリマンジャロとかコロンビアとかにしておけばよかったんじゃないかと思うんですが、なんか響きがイマイチ高校生には合わない。(笑)。ただコーヒーと注文するのではなく、何か銘柄を言えるのがカッコいいと思ってたので、言いやすいくて耳障りの良いモカにしてたのかな(笑)。

私の「骨格」「肉」「衣装」になった本。

音楽の思い出の次は本でしょうか。20代に読んだ本で、もしかしたらこの本によって人生変わってしまったかもしれない、というのがオリアーナ・ファラーチの『ひとりの男』という小説のようでいて実はノンフィクションの物語。オリアーナ・ファラーチはイタリアを代表する女性のジャーナリストなんですが、『ひとりの男』はギリシャのファシスト政権に抵抗する民主主義活動家の姿を強烈に描き出していました。オリアーナ・ファラーチ自身が若き日は反ナチ運動をやっていて、後にはギリシャの活動家と恋愛関係にあったのでそこでの体験や見聞が『ひとりの男』のバックボーンになっているのでしょう。

逆境のなかで強靭な魂をもつ主人公というのに惹かれます。『ひとりの男』以前のバイブルは『モンテ・クリスト伯』。あの何に対しても自分を譲り渡さず、絶対に復讐するという精神ですね(笑)。私はこの二冊のおかげで生きて来られた。人生に骨格を与えてくれる本です。実に恐ろしいけれど、強くなれる。恐ろしいと言えば、ノーマン・メイラーがピューリッツアー賞を獲った『死刑執行人の歌 ゲイリー・ギルモアの物語』。これは、私の脳にヤバい影響を与えた本かもしれない。究極の価値の反転を知り、真反対の視点が立ち上がった。

アメリカで何度も窃盗や強盗を繰り返していた男が刑務所行きを繰り返していた。ついに仮釈放中に続けて殺人をおかして逮捕され、断固死刑にされる権利を主張してついに銃殺刑にされる。死刑廃止も間近と言われたアメリカが、これでまた方針を変えざるを得なくなったという実際の事件をノンフィクション化したものですが、この本を読んだあたりから私は「精神の危険な領域」に対して、明確に意識を感じるようになりました。おかげで多重人格でレズビアンのヒロインを描いた『誘惑者』(‘89)に出演した時は恍惚として、役柄にのめりこんでしまいました。

『ひとりの男』が自分の「骨格」を作ってくれた本だとしたら、自分の纏う「衣装」を作ってくれたのが『マノン・レスコー』です。『マノン・レスコー』は、ヒロインが自分にストップをかけていない自由さに惹かれます。好き放題なあげく死んじゃうという(笑)、あの自由さ。『ひとりの男』と正反対ですね。こうして見ると、主人公が何か強靭な意志で生を貫くというのが好きなんですね。

こういう「貫き系」(笑)が好きだと、たとえば『ライ麦畑でつかまえて』とか『アラバマ物語』を読んでいても、もちろん一般に評価が高いことは知っているんですが、20ページくらい読むともういいのかな、と思うんです。『ラン・ローラ・ラン』って映画がありましたよね。ひとりの少女の意志やアクションが世界を変える、というような希望や妄想が自分のなかには根強くある。そこを刺激したり挑発したりしてくれるフックを求めて、本を読むのだと思います。

秋吉久美子 成分 DATA

『紫のけむり(パープル・ヘイズ)』 ジミ・ヘンドリックス

1966年 作曲:ジミ・ヘンドリックス

ゴールデン・カップス

1966年結成 デイヴ平尾、エディ藩、ミッキー吉野らが在籍

代表曲:『いとしのジザベル』『長い髪の少女』『本牧ブルース』など

『たんぽぽ』ガロ

1971年 作詞:大野真澄 作曲:堀内護

『水色の世界』ガロ

1972年 作詞・作曲:堀内護

『移民の歌』レッド・ツェッペリン

1970年 作詞・作曲:ジミー・ペイジ/ロバート・プラント

『ひとりの男』

1982年 著者:オリアーナ・ファラーチ

『モンテ・クリスト伯』

1844年 著者:アレクサンドル・デュマ

『死刑執行人の歌 ゲイリー・ギルモアの物語』

1979年 著者:ノーマン・メイラー

『マノン・レスコー』

1731年 著者:アベ・プレヴォー

『ラン・ローラ・ラン』

1999年 ドイツ

脚本・監督:トム・ティクバ

出演:フランカ・ポテンテ/モーリッツ・ブライブトロイ/ハーバート・ナップ

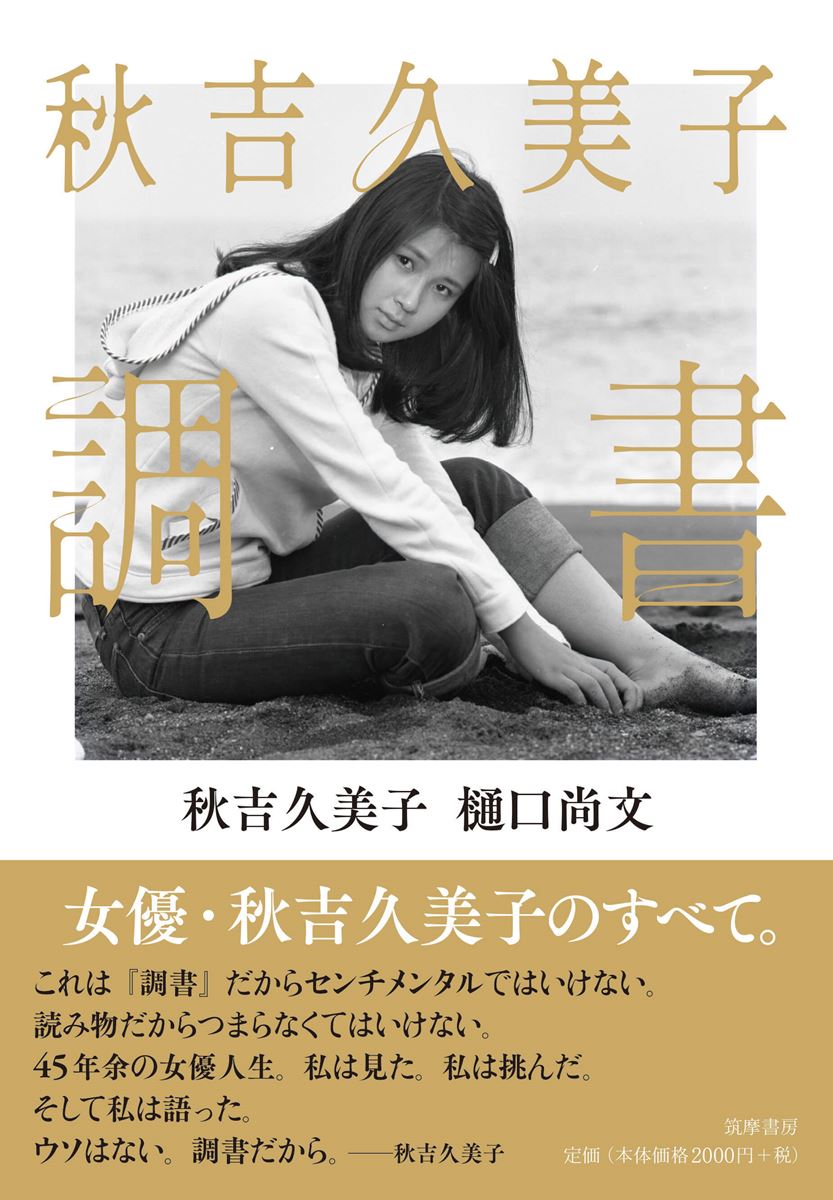

『秋吉久美子 調書』(筑摩書房刊/2,200円+税)

著者:秋吉久美子/樋口尚文

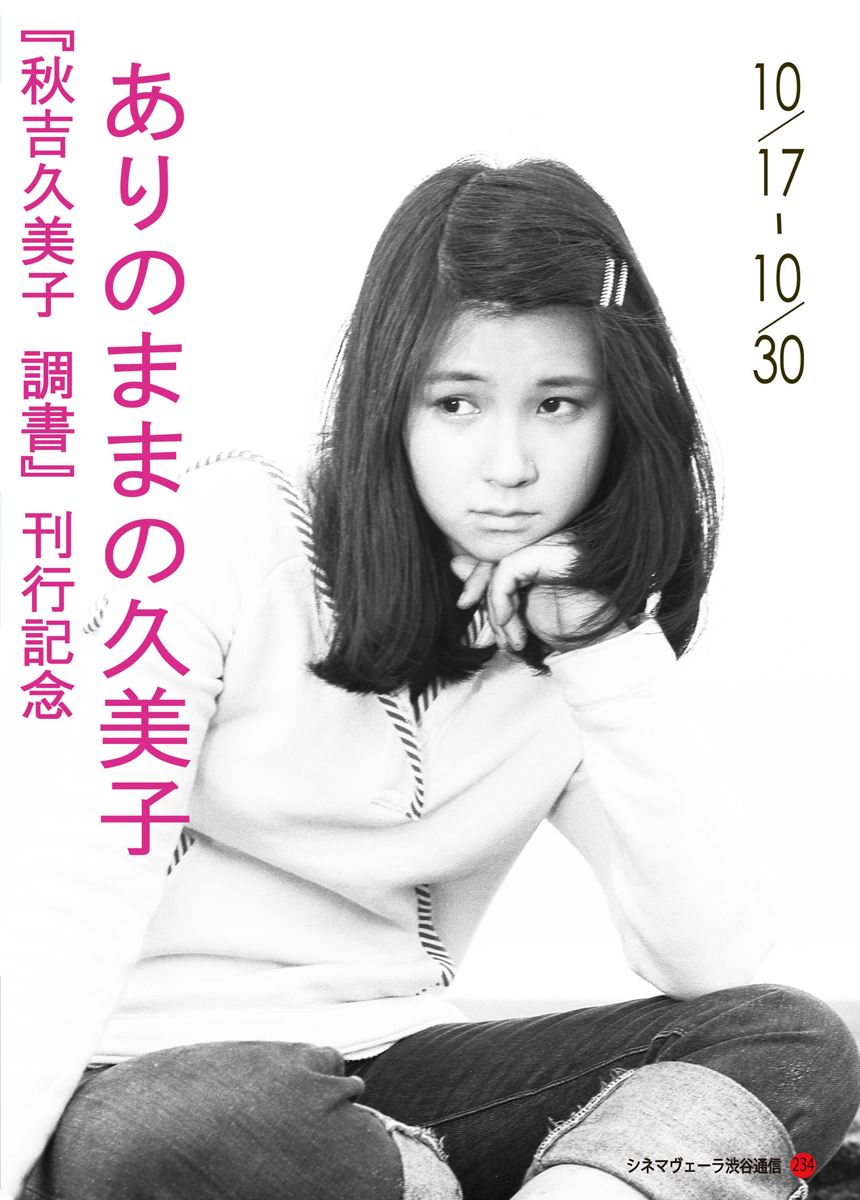

特集上映「ありのままの久美子」

2020.10.17〜30 シネマヴェーラ渋谷

上映作品:『十六歳の戦争』(1973)/『赤ちょうちん』(1974)/『妹』(1974)/『バージンブルース』(1974)/『挽歌』(1976)/『さらば夏の光よ』(1976)/『あにいもうと』(1976)/『突然、嵐のように』(1977)/『異人たちとの夏』(1988)/『可愛い悪魔』(1982)/『冒険者カミカゼ -ADVENTURER KAMIKAZE-』(1981)/『さらば愛しき大地』(1982)/『誘惑者』(1989)/『インターミッション』(2013)

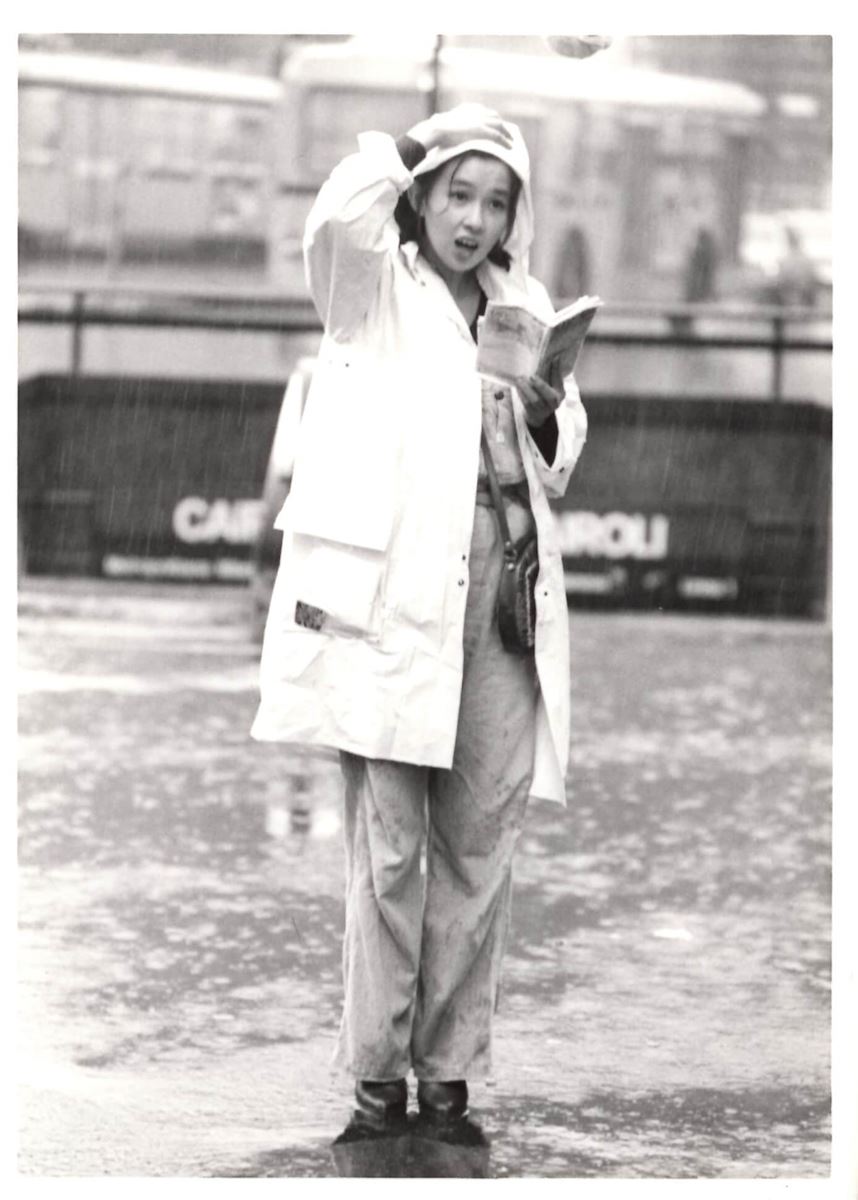

取材・構成=樋口尚文 撮影=南信司

当連載は毎週金曜更新。次回は10月30日アップ予定です。

プロフィール

秋吉久美子(あきよし・くみこ)

女優・詩人・歌手。1972年、松竹『旅の重さ』で映画初出演、その後、1973年製作の『十六歳の戦争』で初主演を果たし、1974年公開の藤田敏八監督『赤ちょうん』『妹』『バージンブルース』の主演三部作で一躍注目を浴びる。以後は『八甲田山』『不毛地帯』のような大作から『さらば夏の光よ』『あにいもうと』のようなプログラム・ピクチャーまで幅広く活躍、『異人たちとの夏』『深い河』などの文芸作での主演で数々の女優賞を獲得。早稲田大学大学院公共経営研究科修了。

樋口尚文(ひぐち・なおふみ)

映画評論家、映画監督。著書に『大島渚のすべて』『黒澤明の映画術』『実相寺昭雄 才気の伽藍』『グッドモーニング、ゴジラ 監督本多猪四郎と撮影所の時代』『ロマンポルノと実録やくざ映画 禁じられた70年代日本映画』『「砂の器」と「日本沈没」70年代日本の超大作映画』ほか多数。共著に『有馬稲子 わが愛と残酷の映画史』『女優水野久美』『万華鏡の女女優ひし美ゆり子』『「昭和」の子役もうひとつの日本映画史』など。監督作に『インターミッション』『葬式の名人』。早稲田大学政治経済学部卒。