湯浅政明 挑戦から学んだこと

ストレートなラブストーリーを目指した『きみと、波にのれたら』

全13回

第10回

── 『きみと、波にのれたら』(19)は、『夜明けを告げるルーのうた』で組んだ吉田玲子さんとのオリジナル脚本による青春ラブストーリーですね。

湯浅 『ルーのうた』からステップアップする感じで、さらに多くの人に観てもらうことを狙って作りました。制作の座組も同じ感じで、「ターゲットの年齢をもっと上げて恋愛映画として作りましょう!」「はい! 分かりました」って感じでしたね。

アニメーションって意外とラブストーリーが少ないと思ってるんですよ。単に僕が観ていないだけなのかもしれないけど、ストレートなラブストーリーって少ないですよね?

── そうかもしれないですね。

湯浅 この作品で描きたかった主人公カップルは、ふたりの世界しか見えていないような、幸せの絶頂にいる恋人同士。結婚式のビデオを見せられている感じって分かります? 当人たちにとっては最高の思い出ビデオなんだけど、第三者にとっては「しょうがねえなあ」って苦笑しちゃうような感じ。

── そのたとえ、とてもよく分かります(笑)。

湯浅 酷い言い方しちゃうと、いわゆるバカップル。世界はふたりのためにあると信じているような瞬間にいるカップルを描きたかったんです。映画に出てくるようなシャレたカップルでなく、どこにでもいる、ごくごく普通のカップルの関係かな。

発売元:東宝/フジテレビ 販売元:東宝

(C)2019「きみと、波にのれたら」製作委員会

── ふたりは“水”で繋がっている、サーファーと消防士ですね。女子がサーファーで、男子が消防士。

湯浅 やっぱり『ルーのうた』からのつながりが欲しかったし、ふたりの共通点を“水”にすれば、水が変形するところも描けますから。

サーフィンにした理由は、自分とはもっとも遠いところに位置しているスポーツだと思ったので、興味があったし、自分からもっとも遠い価値観の人にも観てもらえるかなって(笑)。

それに“波に乗る”というのは、よく人生に例えられますし、ドラマも作りやすいと思いました。サーファーの彼女がボヤを起こして、消防士の彼と出会うという設定って、なんとなくラブコメみたいでいいんじゃないかなって。

今回は、わりとすんなりと脚本が進行したんです。『ルーのうた』のときは、みなさんの意見を尊重しながら脚本を進めていこうと決めたため、コロコロ変わる進行にすごく時間を取られてしまい、最後はどさくさ状態でアクロバティックな方法をとらざるを得なかった。それで今回は一応、自分の感覚を中心にして、みなさんに確認しながら決めていったんですが、2回目ということもあってか、すんなりと進行して、シンプルなラブストーリーが生まれたんです。

関係者の間でも「湯浅さんが分かりやすいラブストーリーを作った」みたいな感じで、評判も良かった。

── 分かりやすいとはいえ、彼氏を水の中に入れて連れ歩くという描写はシュールでした。私は大好きでしたけどね。

湯浅 ストレートなラブストーリーを目指しているとはいえ、変化球も入れたくなるんですよ、アニメですからね、やっぱり(笑)。傍から見ると、「この人、大丈夫?」という感じでホラーっぽいけど、当人は一緒に出かけられるからとても嬉しい。あまりの悲しさから妄想に取り憑かれた人にも見えるし、ただのラブストーリーにも見えないというのが気に入って挿入したエピソードなんです。彼の姿を見せるかどうかは迷いましたけど、分かりやすくぼんと出る感じにした方がいいかなって。

自分の気になっていることや感心したことをアニメにしたい

── あと気になったのは、食べ物がたくさん描かれている点です。コーヒーとかハンバーガーとか。あとオムレツもおいしそうでした。もしかして湯浅さん、宮崎駿さんを意識している?って。

湯浅 食い意地張ってるので、そもそも食べ物には興味があるんです。

オリジナルのTVシリーズ『ケモノヅメ』を作るとき、原(恵一)さんに助言をお願いしたら、得意なところで勝負した方がいいと言われたんです。自分の気になっていることや自分の趣味、そういうのを入れてみればって。そのやり方は今でもやっていますね。

で、この作品では料理を入れてコーヒーも入れた。そもそも料理は趣味でしたが、コーヒーは興味があったけど詳しくは知らなくて。喫茶店にも興味あったので一緒に入れたんです。

だから、別にジブリを意識したわけじゃないんですよ。食欲は人間の欲望の中で、誰もが追求できるし、手広くやってもそんなに文句が出ないのがいいと思ってるんです。

DVDBOX発売中 DVDBOX:38,280円(税込)

発売元:アスミック・エー 販売元:KADOKAWA

(C)2006湯浅政明/マッドハウス・ケモノヅメ製作委員会

── ということは、映画を観れば、そのとき湯浅さんが何にハマっていたのかが分かるんですね?

湯浅 そうなるかな(笑)。

子供の頃、休みの日は僕が料理を作ることになっていて、前日の冷えたごはんで焼き飯をよく作っていた。でも、いつも焦げちゃってなかなか上手く作れなかったんです。大人になってから、TVの料理本解説番組で、自宅の火力で焼き飯を作るときはまず中華鍋を熱くして、鍋が冷えないようにした方が焦げなくて美味しく作れると言っているのを見て、そのとおりにやってみたら本当に焦げなかった。そうか、子供の頃は焦げないように弱火でやっていたせいで逆に焦げていたんだと分かって、目からウロコが落ちました。

僕は、知らなかったことが分かるとすごく嬉しくなっちゃうタイプなので、そのときは「なるほど、料理は科学なんだ!」って興奮して、材料の切り方や、投入するタイミング、そういうことを実験的に試して習得できるまでやっていた。複数の料理をいっぺんに作る段取りを考えるのにも熱中しましたね。焼き飯や中華料理を作りまくり、それも作品に投影している。『ケモノヅメ』にもチャーハンエピソードが出てきますよ。ちなみに、オムライスはかなり練習して、本作と同じようなトロフワのオムライスを作れるようになりました(笑)。

僕は、自分にとって「エーッ!」とエポックに思えたことや、「へーっ」と感心したことをアニメにしたいんです(笑)。

── なるほど! で、『きみと、波にのれたら』の結果は、どう受け止めましたか?

湯浅 皆が期待したほどの結果は残せなかった。観てほしかった人たちのところまで届いてない感じもするし、おそらくいろんな理由があるんでしょうが、想像するばかりで、正直よく分からない。やっぱり『君の名は。』のようにはいかないですよね(笑)。

観客に解釈を委ね、説明しすぎない部分があってもいい

── 『君の名は。』がヒットした理由のひとつに、なぜあのふたりが運命の赤い糸で結ばれていたのか、それを説明していないのが良かったという人がいましたね。私は、それを知りたい方なんですが、今の若い人は理由がない方が、自分を当てはめられるんじゃないのかと言っていました。どうなんでしょう?

湯浅 そういう、あまり理由を描かないのが流行っているという話は聞いたことがあります。ちょっと内容は違いますが。

原(恵一)さんが、しんちゃんが戦国時代にタイムスリップする劇場版(『クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶアッパレ!戦国大合戦』(02))を作ったとき、なぜしんちゃんがタイムスリップするのか、その理由を詳しくは説明しなかった。その頃、仕事でご一緒していた脚本家の方が、今の時代、その方が好まれるのだと言っていたことを思い出しましたね。9.11や、日本で大きな震災があったように、予兆なく、意味もなく起こるのが“出来事”であると。いちいち説明することの方があざといという感じで、最近の演劇界はそういう展開ばかりになってるというようなお話を聞いたことがあります。

今はまた変わってきている感じもしますが、それもその時々や作品の傾向によって、いろいろと違ってくるのかもしれません。皆が求める大きな魅力があれば細かいことは気にならないのか、作品がちゃんとできていれば、そういう説明がなくても良しということなのか。どうであっても、僕たちクリエーターはもっといろいろ考えないといけないんでしょうね。

── どうなんでしょう。私は『君の名は。』の場合、とても気になりましたから。ジブリ作品にも、そういう説明不足が気になるのはたくさんあるじゃないですか。

湯浅 ジブリ作品はブランド力というか力技があるから。僕は宮崎さんを大変尊敬してますし、僕のヒーローでもあるけど、好きな作品は『コナン』(『未来少年コナン』(78))とか『カリ城』(『ルパン三世 カリオストロの城』(79))など初期の作品が多いんです。しかし、世間一般では、宮崎さんの作った作品は何でも面白いという受け止め方になっている。でも、それはそれで尊敬してしまいますけどね。そこまでいけば無敵なんだって(笑)。

── 確かに(笑)。

湯浅 あとは、絵の力も大きいのかなと思うんです。アニメの場合、内容が挑戦的なのに絵が弱いと簡単に叩かれますが、絵が強ければそんなに叩かれない。絵の説得力なんだろうと思うんです。やっぱり、映画やアニメは映像の娯楽ですからね。

僕も好きな(クリストファー・)ノーラン監督の映画にもちょっと笑っちゃうような展開が毎回あるのに、あまりツッコむ人がいない。おそらく、あの圧倒的な絵作りだから、みんな沈黙しちゃうのかなって思いますよね。

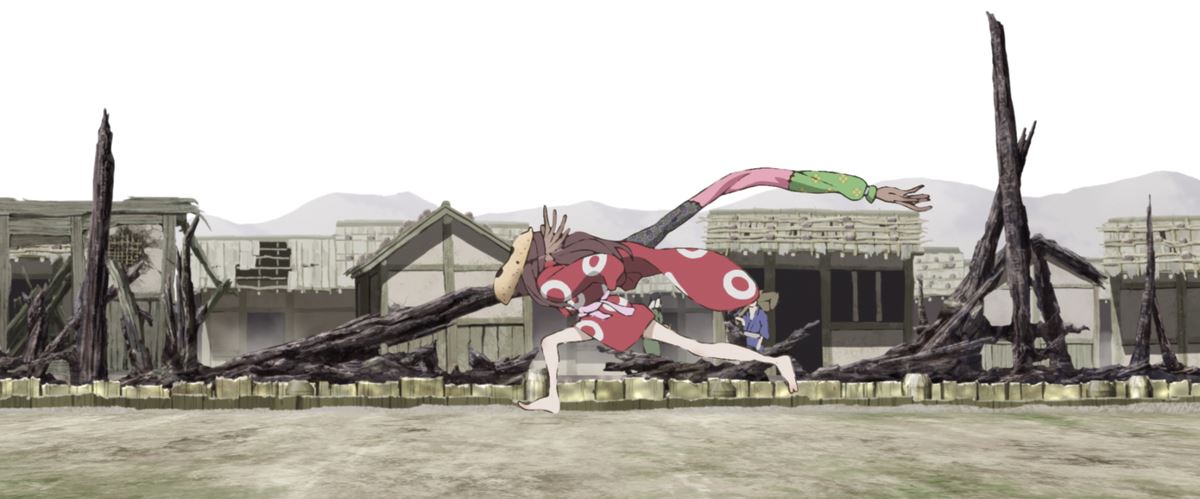

僕は、観客に解釈を委ね、説明しすぎない部分があってもいいと思っている。だからというわけでもないんですが、『犬王』(2022年初夏公開予定の最新作)でも、脚本家の方から絵コンテの展開に対しての変更案が来て、「説明できないところは、もう説明を飛ばしちゃいましょ。そうすればみんな、なぜそうなかったのか、勝手に考えてくれますよ」って。それでアリならそうしちゃおうってことにすぐになったんです。

今までそんなふうに思いきったことがなかったから、とても新鮮な提案だった。確かに、その部分は短い時間で説明しなきゃいけなかったので、くどくなりすぎていると思っていたパートでしたから。

取材・文:渡辺麻紀 撮影:源賀津己