湯浅政明 挑戦から学んだこと

新たな挑戦でもあり集大成となった最新作『犬王』

全13回

第13回

── では、次は最後、最新作の『犬王』です。これは公開が2022年初夏になりましたが、かなりの期待作だと伺っています。しかも、音楽にこだわりの強い湯浅さんらしくミュージカルですよね。

湯浅 これまでの作品の中でも多くの方に楽しんでもらえる、まとまった内容の作品になっているのではないかと思います。子供向けとかホラーファン向け、青春ものとかラブストーリーとか、さまざまな方向を狙った作品を作ってきましたが、ここにはそういう要素がすべて入っていると思います。

舞台は室町時代。初めて日本が統一されていく時代です。そういうときは、同時にいろんなものが失われていった時代でもある。オリンピックのとき、スラム街が人目に触れないよう壁を作って封印されたりすることもありましたよね? それと同じで、この時代を境に、ホームレスのような人たちは絵にも描かれなくなり、消えたようになった。実際には変わらずいたことも分かっていますが、封印されてしまったんです。

『犬王』の主人公ふたり、犬王と友魚(ともな)も、まさにそういう者たち。底辺から這い上がり、一世を風靡した能楽師であり人気の琵琶法師であったにもかかわらず、名前が広く残ったのは世阿弥や明石覚一だけだったわけです。

犬王は実在していましたが、記録にほとんど残っていない。歴史から消されてしまったふたりだったからこそイメージを膨らませて、エネルギッシュに生きた姿を描きました。

室町時代に生きた者、消えてしまった者たちの話を拾い上げる気持ちで作った

── 室町時代は仕分けが行われた時代だったということですか?

湯浅 そうです。そういう節目は沢山あると思いますが、確認できる最初の大きなものだったかもしれません。消える人と残る人が仕分けされた時代です。本や絵に書かれた人、本や絵を書いた人は残ったけど、他の人は消えていった。侍の話も後世に都合の良いものが残ったのではないかと思います。

明石覚一検校(※足利の出身で幕府の庇護を受け、琵琶法師の自治的互助組織である当道座を開いた)が記した、覚一本『平家物語』のテーマがそもそも、失われた者の話を拾って慰めることにあります。

また、後に侍たちのたしなみとなっていった能楽で演じられる、死者が出てきて語る“シテ芝居”も、かつて戦に負けて消えた人たちの逸話を、そうやって拾い集めて残すことで弔い、話を拾われた当人も報われるという意味合いがあったのではないかと思います。

── そういう意味があったとは知りませんでしたね。

湯浅 その後、シテ芝居が侍たちに広がっていったというのは、下克上がまかり通る時代に、負けても立派な生きざまであったことを言い伝えることで、忠義を尽くすよう仕向けようとしたのではないかとも邪推しているんですけどね。

古川日出男さんの原作『平家物語 犬王の巻』そのものが、室町時代に生きた者、消えてしまった者たちの話を拾い上げている話ですから、アニメを作る僕らとしても、そういう気持ちで作っています。

原作は、友魚、犬王、その他の逸話を行ったり来たりしながら、語り部調のよい調子で進行していて、1本のストレートなお話としてはすんなりつながっていない感じでした。そこで、それを脚本家の野木(亜紀子)さんと、意味合いをはっきりさせて1本の物語にまとめていきました。

── 主人公の犬王がお面をかぶっていますが、あれは能だからというより、顔を隠す必要があるからなんですか?

湯浅 そうです。皆が驚くような恐ろしい顔をしているので、幼い頃は肌を出さないようにと家人から全身を布で巻かれ、顔にもお面が被せられ、人目に触れないように育てられていたという設定です。

ちょっと『どろろ』っぽい設定もあるんですが、ネタバレになるのでハッキリとは言えないんです。でも、当人は前向きで明るく、自分で自分の運命を切り拓こうとする。そんな犬王と琵琶法師の友魚が意気投合して、どんどんふたりの存在が大きくなっていくんです。

── 手塚治虫の『どろろ』は、体の部位を失った姿で生まれた百鬼丸が、自分に呪いをかけた妖怪をひとりひとり倒す度に体の一部を取り戻していく話でしたね。

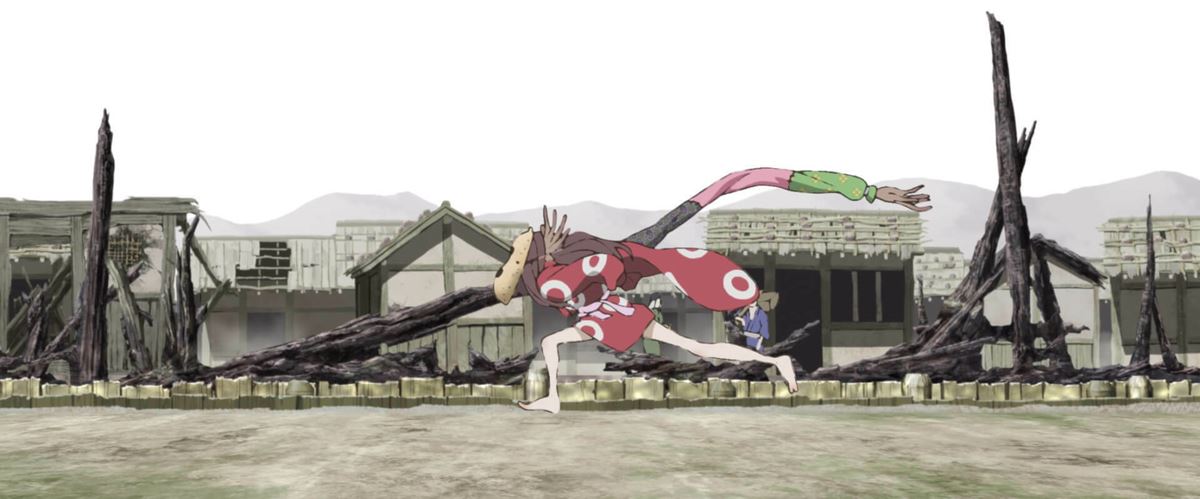

湯浅 犬王も身体が変化していくのですが、方法がまるで違う。犬王は舞台で歌い踊ることで、なぜか身体が変化していく。そのプロセスが舞台で起きるために大きな話題となり、彼は人気者になるんですよ。『どろろ』と決定的に違って面白いのは、犬王は普通の姿になることをまったく望んでいないところ。だから彼は常に明るい。歌い踊って皆に見てもらうことが彼の目的なんです。

音楽的にもスケールアップ!『犬王』で挑んだ“新たな挑戦”

── そういう舞台のシーンで歌と踊りがあるからミュージカルなんですか?

湯浅 そうなるのかな。演じる登場人物たちが急に歌い踊って何かを語る形式のものではなくて、琵琶法師の友魚は犬王のことをバンドで弾き語り、能楽師の犬王は舞台で平家の物語を歌い踊る。でもそのシーンがかなり長く、歌詞で舞台のストーリーを語り、本人たちの状況も唄っているので、やはりミュージカル映画と言っていいのかもしれないという感じです。漫然とメロディだけを聴くのではなく、歌詞を台詞と思って聴いてほしいですね。

── ダンスはどうなんですか?

湯浅 当時の能は今より3倍くらい動きが速かったという話で、犬王のダンスも速くて今風。彼らは時代の先を行く新しい音楽をやっていたという設定にして、あえて現代的な音楽にしています。歴史から封印されて、後に続く者がなかった音楽。封印されたせいで、歴史に残れなかった多くの音楽の中には、今から想像だにできない音楽もあったに違いない。そういう考えからこのような設定にしました。

── たくさんの挑戦がありそうな作品ですね。

湯浅 新たな挑戦もたくさんありつつ、集大成という感触もあります。目の見えない人に何が見えているのかというイメージを具現化したり、先に絵を作ってそれに音楽を合わせて動かすという離れ業をやっていただいたりとか。偶然ですが、音楽と絵を合わせる行程が逆の進行になっていたりしましたね。

時代劇というのも久しぶりだったのでいろいろ調べたりして、新たな発見もありました。考証もできるだけしていただいて、端折った部分もありますが、より進化した考証部分もあります。音楽的にもスケールアップし、これまでになく力強い内容になっていると思います。それに、テーマ的に共感する部分も強く、大変でしたがとてもやりがいがありましたね。

── なるほど! それは楽しみです。詳しいことは、また公開間近になったら教えてください!

取材・文:渡辺麻紀 撮影:源賀津己

※湯浅政明監督のクリエイター人生インタビューは今回が最終回です。ご愛読ありがとうございました。

関連情報

2022年初夏 全国公開