「ゆけ!ゆけ!歌舞伎“深ボリ”隊!!」今月の歌舞伎座、あの人に直撃!! 特集

中村鴈治郎 『助六由縁江戸桜』― 個性の強い人気キャラ「通人・里暁(りぎょう)」

第9回

祝祭感あふれ賑やかな演目。個性豊かなキャラクターも見どころ。

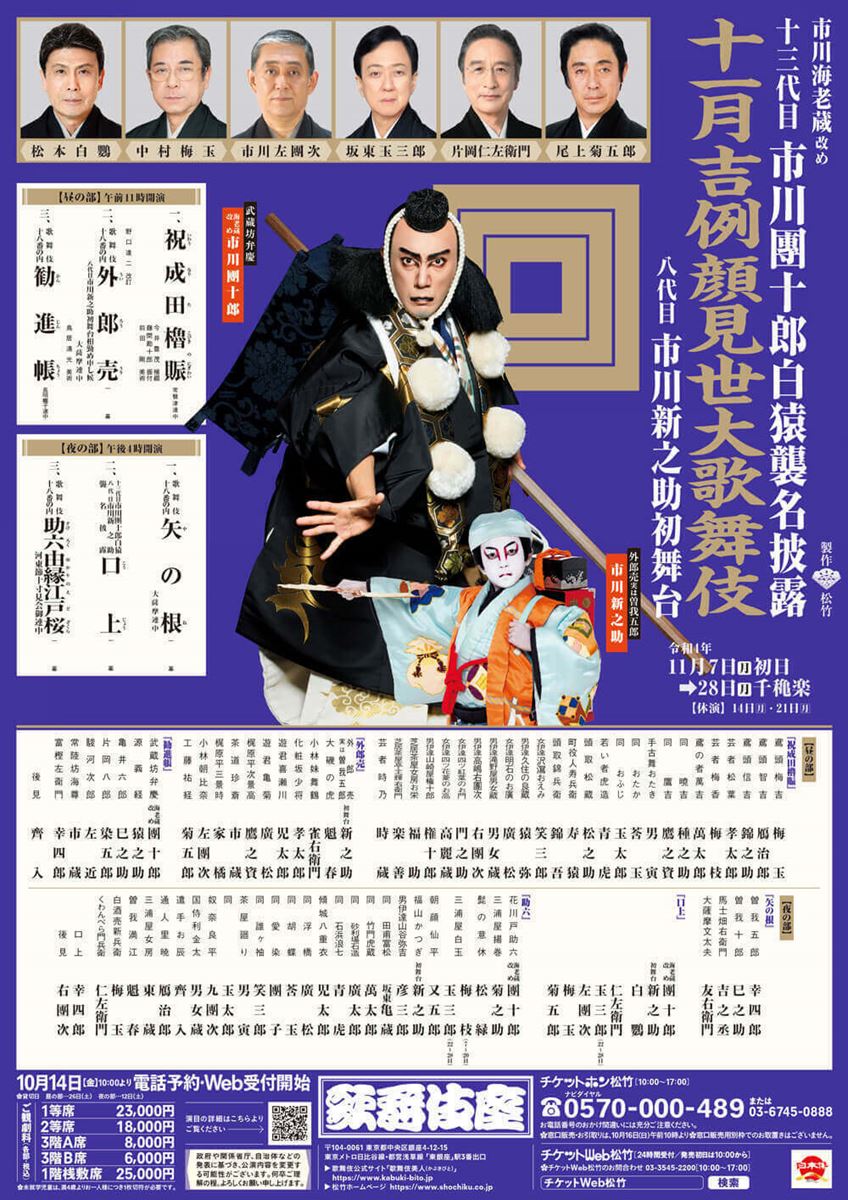

待ってました! いや本当にお待ち申し上げておりました。「十三代目市川團十郎白猿襲名披露 八代目市川新之助初舞台 十一月吉例顔見世大歌舞伎」がにぎにぎしく幕を開けた。歌舞伎座では11月、12月と2か月続けて襲名披露が行われる。『勧進帳』や『毛抜』など歌舞伎十八番や成田屋ゆかりの狂言が並ぶ中、2か月とも上演されるのが『助六由縁江戸桜』、通称『助六』。助六はもちろん新・團十郎で、それ以外の役々は顔ぶれを替えての上演となる。

<あらすじ>

花川戸助六は江戸一番の男伊達。新吉原仲之町では助六が姿を現すと花魁たちがやってきて、競って吸い付け煙草を渡そうとするほどの人気ぶりだ。この助六、実は源氏の宝刀友切丸を探している曽我五郎。兄は白酒売新兵衛に身をやつす十郎。夜ごと吉原に現れては相手構わず喧嘩をふっかけて刀を抜かせ、友切丸かどうかを見定めているのだった。

この狂言には実に様々な人物が登場する。花川戸助六はもちろん、恋人の揚巻に髭の意休、兄の白酒売新兵衛に母の満江、他にも浴衣姿のくわんぺら門兵衛、色奴の朝顔仙平などが登場する。またうどんの出前を届けに福山のかつぎというイキのいい若者もやってくる。他にも大勢の花魁や男伊達が登場し、今夜も吉原仲之町は賑やかだ。

その中でも印象に強く残るクセの強いキャラクターが通人の里暁。もちろん「通行人」のことではない。なよなよと出てきたかと思ったら、助六と白酒売の股をくぐり、楽屋オチから時事ネタまで、客席に向かってひとりやたらとしゃべる。それも日々違う内容を。さすがの助六と白酒売も苦笑するほどだ。

今月その通人里暁を勤めるのは中村鴈治郎さんだ。この通人とは何者なのか、なぜここ仲之町にいたのか、そしてなぜ助六の股をくぐる羽目になったのか。深ボリ隊は鴈治郎さんを直撃!

Q:助六の前にクセの強い登場人物が次から次へと。中でも異色の「通人」って何者?

── 通人の里暁を鴈治郎さんが勤められるのは二度目になりますね。

中村鴈治郎(以下、鴈治郎) 前回はたしか顔見世(2009年南座)だったかな。(片岡)仁左衛門のにいさんの助六で、揚巻が(坂東)玉三郎のにいさんの時でした。いやあ、あのときはもう何度も出とちりしそうになったよ。

── え、それはどうしてですか。

鴈治郎 袖で出るのを待っている間、玉三郎のにいさんが揚巻の重い鬘をいったん降ろして腰かけていらっしゃるから、ずーっと二人で世間話していたんだよね(笑)。

── (そんな舞台袖の様子をこっそり覗いてみたいです……)。この里暁さん、吉原には通いなれている感じですが、そもそもどういう人なのでしょう。

鴈治郎 遊び慣れている感じだから金は持ってるはずだよね。それにただうろうろしているのじゃなくて、誰かのところに通っているんだと思う。この日も惚れた女に逢ってきたところだよね。助六の股をくぐるところを「彼の君には見られたくない」って言っているし。

── 雰囲気がやわらかくて、髷も細くておしゃれというかなんというか。

鴈治郎 おしゃれ......というより、ちょっとやり過ぎな感じもするんだよな。

── 言葉遣いがまた独特です。「でげす」「おっほん」を連発していて。

鴈治郎 あの言葉を聞くと、通人をよくなさっていた(三世河原崎)権十郎のおじさんが頭に浮かんでくるよ。妙な響きだけど江戸の遊び人っぽくて洒落た言い方だったんだろうな。『乗合船恵方萬歳』(常磐津の舞踊劇)の通人も同じような言葉使いだしね。

── 吉田の老人がどうのこうのという台詞があります。あれは吉田兼好のことですか。

鴈治郎 「傾城傾国に罪なし、通う賓客に罪あり」でしょ。吉田兼好だよね。でも本当に兼好が言ったのかなぁ……。それにあそこで一体あの言葉を誰に聞かせてるんだろうというね。とにかくツウぶっている人なんだろうね。色街のこと、色ごとのことを。

── そしていよいよ仁王立ちになっている助六にばったり。「股ァくぐれ」と言われてしまいます。

鴈治郎 自分にへりくだれ、と言っているんだろうね。普通なら喧嘩になりますよ。そうやってやたらと相手に刀を抜かせて、友切丸かどうか確かめているんだから。でもこいつ(通人)は刀差していないし、こいつに言ってもしょうがないんだけどな。なのに股をくぐるこいつも酔狂だよね。ま、くぐるときは「しょうがねえなあ」という気持ちでくぐっています(笑)。

“股くぐり”のあとはとにかく自由!

その日その時ならではのお楽しみ

── 通人の前には国侍(若衆の場合も)がやってきていやいやくぐりますが、通人ならではのくぐり方ってありますか。

鴈治郎 それはないなあ(笑)。よく助六の股に香水を吹きかけたりするけどねえ。今回どうするかはご覧になってのお楽しみということで。

── 懐から袱紗を出して頭に乗せて、地べたをはうように股をくぐります。

鴈治郎 常に袱紗を持ち歩いている男ではあるんだよね、洒落人なので。ご存知の通りあの袱紗の表裏に二種類の紋が染め抜いてあって、表が助六の役者の家の紋、今回は三升の紋だよね。助六の股をくぐるとときは表にしてくぐります。くぐり終えるとまた白酒売も同じポーズで立って待ち構えているので、このときは袱紗を裏返して白酒売の役者の紋が見えるようにするんだよ。今回は(中村)梅玉さんの祇園守の紋。

── 鴈治郎さんが前回通人をなさったときは、白酒売がお父様(四世坂田藤十郎)でした。

鴈治郎 そうそう思い出したよ。懐から手鏡を出して自分を映して、おやじと見比べて「そっくりだ」って言ってたな(笑)。

── 拍手喝采でしたね。それに通人は花道を引っ込むときも、助六や白酒売の役者に関するエピソードや巷の話題に触れたりするので客席は大喜びです。

鴈治郎 二人目の股をくぐり終えさえしたらあとはもう何やったっていいんですよ(笑)。稽古場の雰囲気次第でバリエーションをいろいろと考えているところです。前回も毎日言うことを変えたし、クリスマスの日にも全然違うこと言っていたしね。これはお客様の雰囲気でもまた変わってくるんだよね。芝居はほんとにお客様が入ってみないとどうなるかわからないところがあるからなあ。そういえば『NINAGAWA十二夜』(2007年・2009年)のときに、蜷川(幸雄)さんが呆れてたって。

── え、どういうことですか?

鴈治郎 「歌舞伎役者ってお客が入ってみないと本気にならない。俺たちの芝居ではゲネプロや稽古場からすでにみんな本気出しているのに」って。私たちだって常に本気でやっているんだけど、どうもそう見えなかったらしいんだよね(笑)。

── 鴈治郎さんは智太郎時代に並び傾城(けいせい・遊女 / 遊廓・三浦屋の前で数人の傾城が並び揚巻を出迎える)もなさってますね。

鴈治郎 傾城は鬘も衣裳も重くてほんとに足がしびれてくるんだよね。立ち上がって三浦屋の暖簾をくぐって引っ込むとき、ふらついて暖簾にしがみついたこともあって「あ、切れちゃうかな」と思ったよ。ふらついちゃって鏡(舞台奥の壁面)を倒しそうになったこともある。裏に揚巻をなさっていた六代目(中村歌右衛門)が頭を外して座っていらして、あの時もしも倒していたら今頃役者はやっていないだろうな(笑)。くわんぺら門兵衛を(二世尾上)松緑のおじさんがなさったとき、後ろ向いて私たち傾城を笑わせるんだよね。笑うとおじさん大喜びでね(笑)。とにかく並び傾城も男伊達も、体力、忍耐力、ひたすら大変です。意休もずっと座りっぱなしでしんどいと思うよ。

── 福山のかつぎもなさっています。(1995年12月京都南座、中村翫雀時代)

鴈治郎 あの役は寒くてね。

── 他の役と違ってかなり薄着ですね。

鴈治郎 (南座)顔見世でしょ。京都の冬は寒いんだよ。始まるのも夜からだったし。かつぎは手足全部、すね毛も剃って全身を白く塗るんだよね。白粉を水で溶くんだけどこれがまた冷たいんだ。

花道や掛け声。お客さんと一緒に芝居を作る

── 市川團十郎家が『助六由縁江戸桜』を上演する際、助六の花道出端のところで河東節十寸見会御連中により河東節が演奏されます。

鴈治郎 そうそう。江戸の成田屋さんの助六は河東節で始まるんだよな。成田屋以外が助六を演るときは外題も替わるし(『助六曲輪初花桜』など)清元とか常磐津、長唄だからね。

── 今月からいよいよ大向うも復活です(4階後方の「大向うエリア」より劇場に指定された関係者のみ許可されている)。

鴈治郎 いろいろな芝居を観ていてつくづく思うけど、歌舞伎ってお客さんも芝居の一部なんだよね。花道なんてその象徴でしょう。世間も少しずつコロナ以前に戻りつつあるけど、今回の成田屋さんの襲名披露興行が節目になって、歌舞伎座もまた一歩前に進めるんじゃないかな。何しろおめでたいお祝いごとなので、皆さんと良い雰囲気でひと月間勤めたいと思います。

── ちなみにいろいろな芝居といいますと……。

鴈治郎 例えば私の場合、今月昼の部の『祝成田櫓賑』の後は、夜の部の『助六』の通人で出るまで、ぽっかり時間が空いちゃうんだよね。なので、あちこち芝居を見に行った時にもらったチラシ、今はフライヤーって言うんだっけ、あれの束を広げてザーッと見て、空いた時間に行けるやつを選ぶんだよ。

── では実は下北沢などの小劇場にも出没されている?

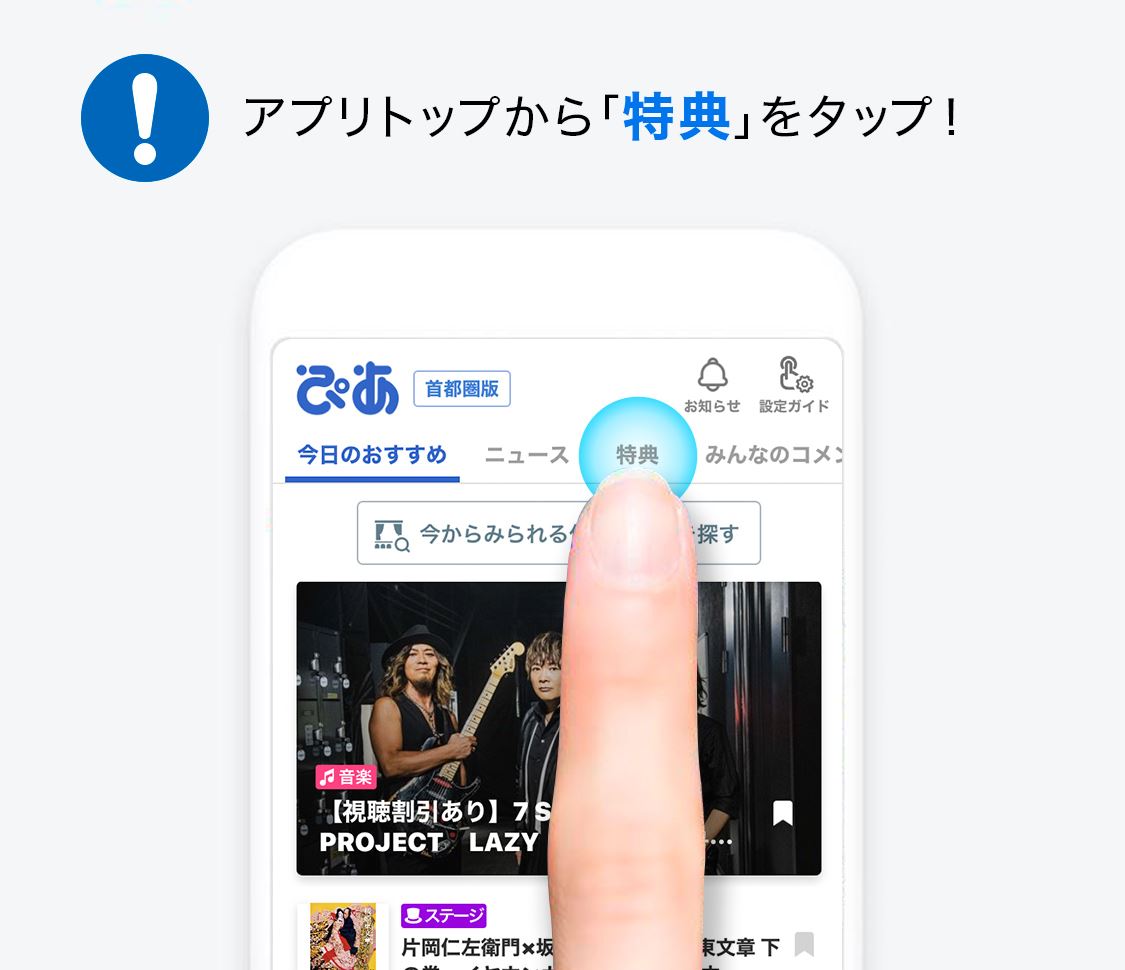

鴈治郎 行くよ行くよ。この間も中野のポケットスクエアに行ったしね。みんな「偉いなあ、勉強しに行ってるんだね」って言うけど、私にとってはいろんな芝居を観るのは娯楽なんだよな。あ、チケットぴあにも会員登録していて先行売り出しとかメールがよく来るよ。人にチケットを頼みづらい公演もあるじゃない? なので便利に使わせていただいてますよ(笑)。

取材・文:五十川晶子 撮影(インタビュー写真):源賀津己

プロフィール

中村鴈治郎(なかむら・がんじろう)

1959年生まれ。四代目坂田藤十郎の長男。'67年11月歌舞伎座『紅梅曽我』の一萬丸で中村智太郎を名のり初舞台。'95年1月大阪・中座『封印切』の忠兵衛ほかで五代目中村翫雀を襲名。2015年1・2月大阪松竹座『廓文章 吉田屋』の伊左衛門ほかで四代目中村鴈治郎を襲名。

「松竹歌舞伎屋本舗」では、公演プログラムから生活雑貨まで、多彩な歌舞伎グッズを販売中! https://kabukiyahonpo.com/shop/