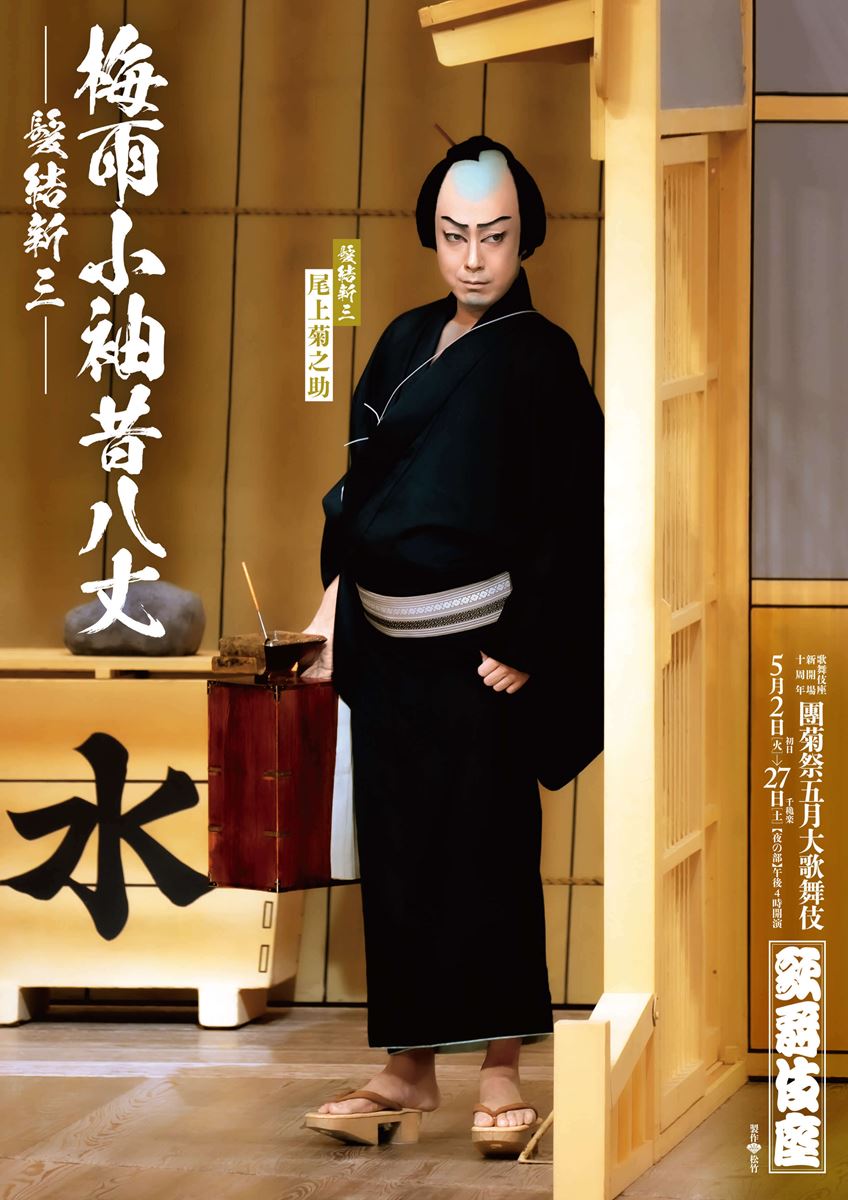

「ゆけ!ゆけ!歌舞伎“深ボリ”隊!!」今月の歌舞伎座、あの人に直撃!! 特集

山崎咲十郎『髪結新三』 イキの良さが身上、肴売新吉

第15回

『梅雨小袖昔八丈 髪結新三』を観ていると、江戸の下町にタイムスリップして市井の人々が暮らしている様を覗いているかのような気にさせられる。中でも「富吉町新三内の場」は、「目には青葉 山ホトトギス 初鰹」という句そのもの。ホトトギスの鳴き声と鰹売りのスカッとイキの良い売り声が舞台に響きわたる。江戸の皐月の風物を目と耳とでたっぷりと味わえるうれしい一幕だ。

<あらすじ>

髪結新三は深川の長屋に住む小悪党。材木問屋の白子屋に廻り髪結で出入りするうち、一人娘のお熊と手代の忠七が恋仲と知る。身代金をせしめようと、忠七をだましお熊を誘拐して新三のうちに閉じ込めてしまうが……。

新三が湯から機嫌よく帰ってくる途中で行き会うのが肴売新吉。イキの良い売り声で初鰹を売り歩く。舞台に出ているのはほんの数分だが、清々しくて小気味良い場面だ。

そこで今月の深ボリ隊はこの肴売新吉にロックオン。「團菊祭五月大歌舞伎」の夜の部『梅雨小袖昔八丈 髪結新三』で肴売を勤めているのは山崎咲十郎さんだ。菊五郎劇団の役者としてはもちろん、立師としても活躍、そして『新版 雪之丞変化』で脚本・演出補を、新作歌舞伎『新選組』でも脚本を担当した多才な方。

咲十郎さんの肴売は今回で二度目。あの独特の売り声、鰹を捌く手つき、無駄のない動き……その裏にはどんな工夫があるのだろうか。

Q. イキの良い肴売新吉。小気味良いあの場面にはどんな工夫が?

── 肴売新吉が鰹を捌く場面では毎度お客さんがウワッと沸きますね。

山崎咲十郎(以下、咲十郎) 我々は通称鰹売りって言いますね。やってる方はもう必死で、めちゃくちゃいろいろ気を使うし、小道具も手順も多いし、それを一つひとつ追いかけるので精一杯です。

── 2018年の国立劇場で初めて勤められました。

咲十郎 お役をいただいたときは、自分でいいのかなと。菊五郎劇団では菊五郎さんが新三のときは(四世尾上)菊十郎さんがずっとなさってたお役で、次は兄弟子の(市村)橘太郎さんがなさるだろうと思っていたので、自分がやることになりびっくりしたものです。順序としてまだやった事のない、幕開きの大工や加賀屋の手代が先だと思っていましたから。

── まずは拵えから教えてください。あれは半纏ですか、筒袖の。

咲十郎 藍の半纏(はんてん)ですね。下は弁慶格子の着付けです。

── 格子の細かさは勤める役者さんの好みで変わるのですか。

咲十郎 好み、ありますね。菊十郎さんに細かいのと大きいのをお見せして、どちらにしようか聞いたら「升目がこのくらいの方がいいぜ」と大きいのを選んでくれました。私は菊十郎さんよりタッパがあるんで大きい方と思ったら、菊十郎さんの方が大柄を着ているときがありました。足は草鞋で頭に締めている鉢巻きは豆絞りの手拭いです。

── 煙草も提げていますね。

咲十郎 これも菊十郎さんが使っていたものを小道具さんが用意してくれたものです。

── 咲十郎さんのスラリと引き締まった脚がカッコいいんですよね。すね毛処理などお手入れも?

咲十郎 私はそれほど濃くないのでそのままです。ただここのところトンボを返らなくなってるので(編注:トンボ=立廻りの前転宙返りの動作)、脚の筋力も落ちてくるんですよね。やはり毎日売り歩いている人の脚って筋肉がついているじゃないですか。なので筋トレしたりしてます。それと自分で晒で褌(ふんどし)を作って締めてます。

── 衣裳さんの用意するものではなくて、ですか。

咲十郎 特に鰹を捌くときなど脚の付け根まで見えるので、肌色の肉(編注:肌色のシャツや下ばき)を着けているのが見えちゃうのがいやなんですよね。なので素足に褌を締めてます。風呂に行ってザッと体清めて褌締めて。そこから役に入っていきたいし、初鰹売るんだから、さっぱりと出ていきたい。あの役は出る前も出た後も風呂入ってばかりです(笑)。舞台であれだけ仕事すると結構汗をかくので。半纏が厚くて筒袖なので通気性も悪いんですよ。

── 本舞台で勝奴と権兵衛が鰹売りはまだかと話していると、鰹売りが天秤棒をかついで揚幕から勢いよく出てきます。

咲十郎 「さつまさ~」(下座音楽)と聞こえると、自然に「はいっ!」と声が出ますね。それを合図に揚幕さんも勢いよくチャリーンと開けてくれます。

── 「かっつおかっつお~」の声が客席に響き渡りますね。

咲十郎 こういう声が聞こえてきたらいいなという理想があるので、それ目指してます。

── あの天秤棒、結構重そうに見えます。

咲十郎 あれはホントに重いです。飯台と俎板(まないた)と籠、入っているのは鰹、藁のタワシと包丁くらいなんですけどね。菊十郎さんは「これにおもりを入れた方が安定するぜ」というので「まじっすか」と思いました。たしかにかついでみると、軽いとゆらゆら動いちゃうんですよね。私も慣れてきたらそのうちおもりを入れるかもしれません。

「初」が立つように、あらゆるところに細かく神経を使う

── 湯から帰ってきた新三と行き合い、小気味よくポンポンポンッとかけあいます。あの「三分一朱やってくんな」の言い方がもう気持ちよくって。あれは今でいえばいくらくらいの感覚ですか。

咲十郎 数字苦手なのでよく分かりませんが、権兵衛さんの「三分あれば単衣物一枚買いますよ」と言う台詞から、それぐらいかなと思います。ちょっと考えてしまうお値段ですね。菊十郎さんからは「あの台詞は新三に言ってるんだけど、お客さんにわかるように、こっち(客席側)向いて言うのがいいぜ」と言われました。とにかくこの最初の出が勝負で、お客様がガッと食いついてみてくださるかどうかが大事で。だから本当はこういう細かい部分の話すると、どうしてもそこを見られがちなんですよね。僕らとしては、お客さんの「あ、出てきた!」という反応がほしいので。本当はふわっと観てほしい。

── いや~そうですよね。役を一つひとつ腑分けするようなことを伺うことってやっぱり「野暮だよなあ」と思います。

咲十郎 あはは。

── すみません! この連載は「深ボリ」ということで、どうしても細かいところを教えていただくことになっておりまして……。ということで気を取り直して先に進みます。いよいよ本舞台の新三の家の前に到着します。

咲十郎 あそこで天秤棒を降ろしたときに縄をパパッとうまく捌いておかないと、俎板や包丁と絡んだり鰹を出すときに邪魔になったりするんです。同時に(新三の)芝居は進行しているので、あそこからはさらに細かく神経使っていかないといけないんです。

── たしかに無駄な動きがあったら鰹の鮮度にも影響しそうです。そして俎板を拭き清め、鰹を俎板に乗せ鮮やかに捌いていきます。

咲十郎 えらのところにグッと包丁を入れて頭の向きを替えて下ろしていきます。菊十郎さんに言わせると「いいんだよ、らしくみえりゃ」って。それが一番難しい(笑)。実際に鰹を捌ける人に聞いて、全行程やると長くなるので、「らしく見える」動きを取り入れました。

── 包丁が骨にかかるところとか、捌いている腕や身体にまでその反動がある感じがリアルです。そして頭を外すところがいかにも生々しくて。

咲十郎 血わたごとついてくるところですね。あそこはお客さんに見せるように、ちょっと大げさにやってます。

── 包丁の柄をとんとんと叩いたり。

咲十郎 あれもイキですよ。本当の職人はあんなことしないでしょうね。

── 「初という字を買うんだ」というあの場面を象徴するような良い台詞がありますね。

咲十郎 初物を売るパーンとした空気が出せればいいなと思うんですが、全部の言葉を強く言うと「初」が立たなくなるので変化をつけないといけないし。音の使い方が結構難しいですね。この前後の段取りは、最初の稽古のときに音羽屋の旦那から「もっと早く仕事しないと、中の人、待ってるんだぜ」と言われました。新三や勝奴の台詞を聞きながら、あの台詞のときはこの工程、頭取る時はこっちの見せ場だからしっかり見せる、という具合に。

ハリボテの鰹が、本物に見えるように

── 小道具の鰹には予備があるのですか。

咲十郎 基本的に一尾を大事に使ってます。一か月間使ってるとだんだん色が剥げてきたりするので、その場合は小道具さんに塗り直してもらいますが。捌いている途中で頭や身がボロリと外れないように、そこは自分で仕込むんです。鬢付け油を自分でちょうどいい固さに練っておいて、加減しながら胴体に付けたりして。そうやって面倒見てます。途中でうまくいかなくなっても自分の責任じゃないですか。小道具さんのせいにしたくないですから。

── 本当に新鮮な鰹にしか見えません。

咲十郎 菊十郎さんが鰹を扱ってると、ハリボテの堅いものなのに、鰹の体がクニャッとなったように見える瞬間があるんですよ。今度は私もできるようになりたいですね。前回演じた時は鰹の頭が俎板から落ちそうになったり、タワシを地べたに置きたくないので俎板の端に置いておくんですが、これも転がっていっちゃったこともありました。

── とっさのイレギュラーな状況を、あくまで鰹売りとして回収できるかどうか、ですね。

咲十郎 そうなんです。天秤棒を初めいろいろなものを気にしないといけません(笑)。

── 捌いた鰹を勝奴に渡し、ショウガを渡します。

咲十郎 ショウガをポキッとちょうど良いだけ折ったていで渡します。ちなみに当時は鰹はショウガで食ってないそうで。酢味噌とかカラシで食っていたという説もあるそうです。

── そして鉢巻を外して肩にポンと乗せて……。

咲十郎 あれ、ホントはおかしいんですよね。この後も魚売りに行くのに鉢巻とっちゃったら、今日の仕事がもう全部終わったみたいな感じじゃないですか(笑)。ただ、お代を頂く時にその手拭いで手を拭くのは、商売人として丁寧な感じが出るのでやりたいところです。

── あそこで「置いていきましょうか」という台詞がありますが、「代金はまた後日うかがいます」ということですか。

咲十郎 たぶん次は晦日にくるのですかね。それまで「置いておきましょうか、払いはそのときで」と。長屋ですからすぐに大金払える人、いなかったんじゃないかなと思います。

── 新三は「釣はいいや、カニのいいのが入ったら持って来てくんな」と気前が良くて。

咲十郎 それに答えて「イキのいいのが入ぇったら持って参ります」と。

── そして天秤棒をまたかついで引っ込んでいきます。あの飯台や俎板がカタカタ鳴るのも耳に気持ちいいです。

咲十郎 国立劇場で初めてやったのが3月でしたが、1月には菊十郎さんに小道具の扱い方を教えてもらい、2月は小道具さんに無理言って博多座まで一式持ってきてもらい、楽屋で扱い方の稽古してました。もう中洲で鰹売ろうかと(笑)。

「美味い鰹の味は菊十郎さんに教わりました」

── 「新三内の場」を観ていると、お腹が空いてくるんですよね。

咲十郎 あははは。『魚屋宗五郎』もそうですが、観ていると飲みたくなりますね。

── 鰹料理はお好きですか。

咲十郎 好きですよ。大阪の法善寺横丁に土佐料理を出す店があって、菊十郎さんが連れて行ってくれたことがありました。美味い鰹の味は菊十郎さんに教わりましたね。それに前の歌舞伎座のころ、よく鮪会とか鰹会とかやってくれました。朝、一緒に築地に買い出しにいって、芝居が済んだ人から一杯やり始めて。ホントはいけないんだけど(笑)。楽屋の三階は30人くらいの大宴会になってました。

── 新作歌舞伎も書かれる咲十郎さんから見て、この狂言の魅力とは何でしょう。

咲十郎 私などが語れる立場じゃないですが、やはり流れがすごくいいですよね。重い場面、軽い場面の塩梅が絶妙で、さすがは黙阿弥さん・・・と思います。偉そうですが。忠七が身投げしようとする深刻な場の後ですから、鰹売りでガラッと空気を変えないといけない。そこが大事だなと思ってます。それにやはり世話物は回数やらないと分からないところがありますね。小道具もふだんから使い慣れてないと、考えてやってるようじゃ全然ダメですから。

── 戸惑っているとお客さんの目もそこでひっかかってしまいますからね。

咲十郎 そう。まあでも、あくまでふわっと見てくださいね、ふわっと(笑)。

取材・文:五十川晶子 撮影:源賀津己

プロフィール

山崎咲十郎(やまざき・さくじゅうろう)

1975年生まれ。92年1月十七代目市村羽左衛門に入門し、歌舞伎座『石切梶原』の大庭の供侍ほかで坂東橘咲を名のり初舞台。師の歿後、その三男の四代目河原崎権十郎の門下となり、2004年1月山崎咲十郎と改名。『姫路城音菊礎石(ひめじじょうおとにきくそのいしずえ)』(’19年1月)の立師、『菊一座令和仇討』(20年1月)の立師で国立劇場特別賞。『新版 雪之丞変化』('19年8月歌舞伎座)ほかで日下部太郎の名で脚本も担当。

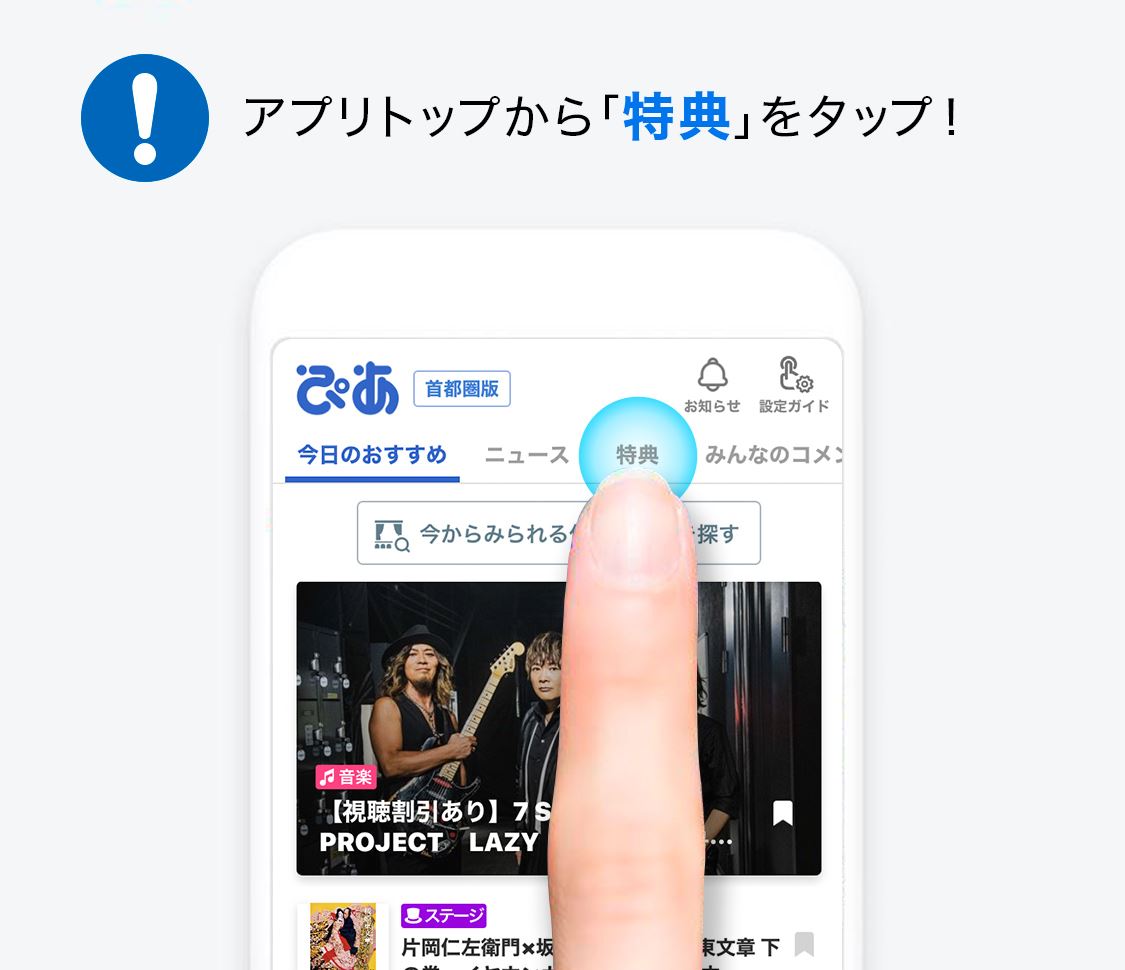

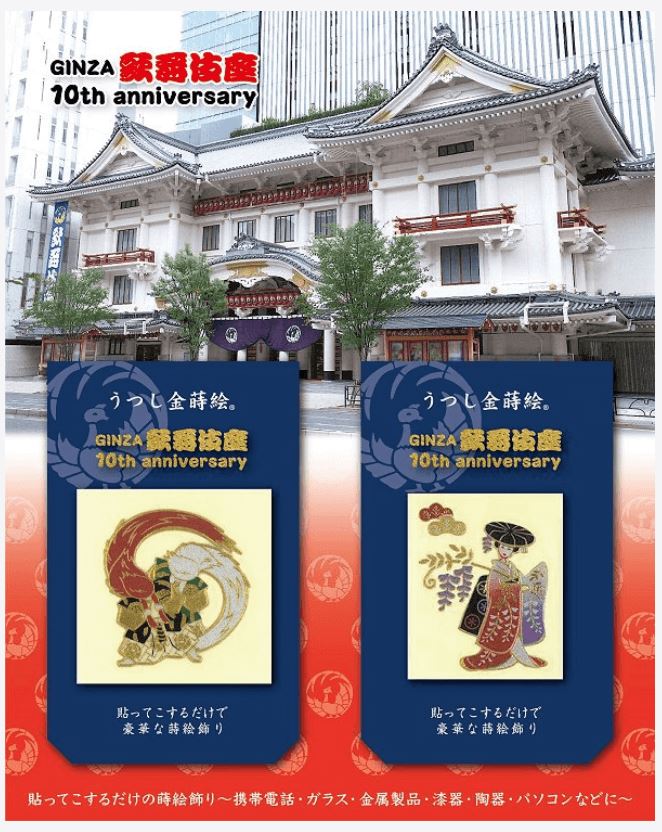

「ぴあアプリ」よくばり❣ぴあニスト限定!

アプリで応募プレゼント

【応募方法】

1. 「ぴあアプリ」をダウンロードする。

こちらからもダウンロードできます

2. 「ぴあアプリ」をインストールしたら早速応募!