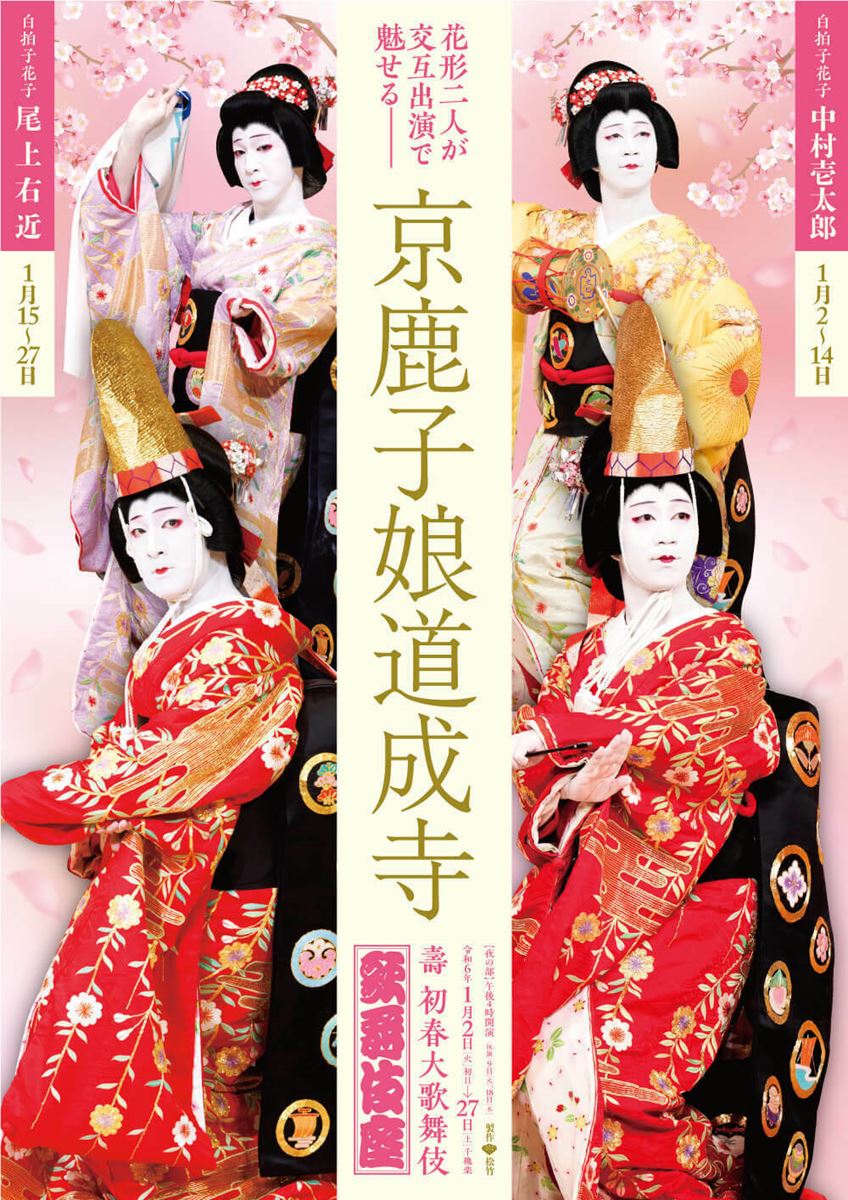

「ゆけ!ゆけ!歌舞伎“深ボリ”隊!!」今月の歌舞伎座、あの人に直撃!! 特集

中村壱太郎&尾上右近 『京鹿子娘道成寺』 「こってり」と「さっぱり」、それぞれの白拍子花子を。

第23回

和歌山県日高川町の道成寺を訪れ公演の成功祈願を行った中村壱太郎さん(右)と尾上右近さん

美しい娘の姿をした白拍子の花子が、「乱拍子」「毬唄」「花笠踊り」「クドキ」「鞨鼓(かっこ)」「鈴太鼓」と、いくつものパートに分かれた踊りを、トライアスロンのようにたったひとりで踊り抜く。次々に衣裳を替え小道具を持ち替えながら、千々に乱れる恋心を時に初々しく時に切なく……。ご存知、歌舞伎舞踊の大曲『京鹿子娘道成寺』だ。

<あらすじ>

春爛漫、鐘供養のために所化が集まる道成寺。そこへ白拍子の花子が現れ、鐘を拝みたいという。所化たちは舞を奉納するならと入山を許し、花子は踊りを披露する。ところが次第に形相が変わってきて……。

今月の歌舞伎座「壽 初春大歌舞伎」の夜の部で、中村壱太郎さん(1/2~14)と尾上右近さん(1/15~27)がこの白拍子花子をWキャストで勤める。おふたりとも自主公演や道成寺ものの他の舞踊作品では花子を勤めたことがあるが、歌舞伎座の本興行で『京鹿子娘道成寺』の花子を踊るのは初めてだ。

今回は「深ボリ」連載初の対談スタイルで、まさに稽古まっ最中のおふたりが登場。上方歌舞伎の女方としてこってり感を意識したい壱太郎さんと、さっぱりスッキリと江戸前の道成寺をという右近さん。それぞれ花子をどんなふうに捉え、どう踊ろうとしているのか。たっぷり語っていただいた。

Q.次々に変わる衣裳。注目ポイントは?

── 『京鹿子娘道成寺』といえば、次々に衣裳や小道具が変わっていくことがとても印象的な舞踊ですが、六代目菊五郎の言葉にも「衣裳が変わるように踊り分けろ」というものがあるそうです。衣裳が変わると性根も変わっていくものですか。

右近 ファッションショーのように衣裳と曲が合っているなと感じます。服のテイストによって、エレガントなBGMがいいのか、ロックがいいのか、そういう感覚に近いですね。ただ何度も衣裳が変わるので、意識がそこにばかり行ってしまうと音楽に集中しにくかったりもして...…。なので、どれだけ踊りを手の内に入れておけるかが大事だと思います。

壱太郎 とにかく踊りの中のきまりひとつ、形ひとつ、踊りの変わり目を大事に、1時間弱の長い踊りですから、まずはお客様を飽きさせないことが大事かなとも思っています。そして視覚聴覚だけでなく、「この人の踊りからはこういう香りがするね」となれると最高だなと思いますね。

── 今回は花子が登場するのは道行からではなく、「花のほかには松ばかり」で紅白の断幕が上がるところからですね。

右近 ここはお能仕立てになっていて『娘道成寺』の中で最も重厚な所だと思うんですよ。地方(じかた・伴奏を演奏する人々)さんとの関わりも大事なところです。たっぷり慎重にやりすぎるとお客さんはここで飽きちゃったりする。でもポンポンと軽くいくのも違う。落ち着き過ぎず焦らず。緊張感とテンポ、兼ね合いが難しいです。

壱太郎 僕はここは鐘との関わりを気にしますね。鐘への意識を100でいくのか、50なのか、30なのかを提示するところ。目線ひとつでこの空間をどう使うかが決まってしまうのが難しい。あとはケンケン(右近さんの愛称)と同じですね。

右近 あの金の烏帽子が「常にまっすぐ頭の上に乗っているように踊れ」とも言われます。逆にあの格好では余計な動きが出来ない。よく出来ていますよね。

── 烏帽子を外し紅白の花櫛を挿し、「言わず語らぬわが心」という歌詞で手踊りになると、花子の雰囲気が一段と娘らしく柔らかくなります。

右近 あの手踊りのところって振りも2,3手しかなくて、おそらく僅か1分かそこらなんですよ。なのに赤(の振袖)で踊っている印象が強く感じられると思うんです。

壱太郎 もうこの手踊りのところで、気持ちとしては浅葱(色)に変わりつつあるんだよね。伏線だよね、「さあここからはどんどん振りも気分も変わりますよ、Bブロックにいきますよ」という。僕が踊りを作る側なら、ここで曲調を変えて振りも変えなきゃって思うもんね。

── そして引き抜いて重厚な赤から爽やかな浅葱に衣裳が変わります。

右近 あの引き抜きもやり方がいろいろあるんだよね。

壱太郎 どう見せたいか、だよね。

右近 パッと変わりたいのか、ブワ~ッと変わりたいのか。

壱太郎 役者の家それぞれで抜き方が違うので、そこも楽しんでいただけるんじゃないかな。引き抜きを目立たせない美学もあれば、「引き抜いてますよ!」という見せる美学もある。とにかく後見さんの技術にかかっているので信頼関係が大事なんです。

── たしかに「あっという間に変わっていた!」と思ったり、「うわ~引き抜いてる!」と思ったり。

壱太郎 そう、どっちでいくのか。それはいつも思いますね。後見さんがそういくなら、こっちもこういこうという阿吽の呼吸で。

「毬唄」から「花笠踊り」へ。一気に軽やかに。

── 次は毬唄になり詞章も「廓尽くし」になって雰囲気が賑やかになりますね。客席もまた一段とテンションが上がります。

右近 あそこで一気に気持ちが軽くなります。衣裳が軽くなりますからね(笑)。自主公演で一度踊らせていただいたとき、「かぶせ」(瞬時に衣裳を替えるため衣裳の上に別の衣裳をかぶせて重ねておくこと)がこんなに重いのかと。『男女道成寺』(2021年12月歌舞伎座公演)で僕は引き抜きがない桜子で(中村)勘九郎さんが引き抜きのある花子だったのですが、勘九郎さんが自分とは比較にならないほど大きくなっていて、隣に並ぶと階級の違うボクサー同士みたいでした。

壱太郎 かぶせている人といない人が並ぶとその差はすごいよね。僕が(『男女道成寺』を)踊った時(2022年9月大阪松竹座公演)はめちゃくちゃ薄く着たよ。布団(着崩れないよう補正するもの)もしなかった。

右近 江戸時代に女歌舞伎から野郎歌舞伎になって、いろいろ苦労や工夫をしながら男だけで芝居するようになったわけだけど、逆にこれだけの重い衣裳で踊るのは男性じゃないと大変かもしれない。1日だけならまだしも、ひと月これで踊るわけだから。

壱太郎 その重い衣裳を脱いで軽くなるので、意識しなくても自然に踊り分けられるということも言えるよね。

── 侍や傾城などいろいろな風俗が踊りで見られるのも楽しいです。

右近 あそこは踊りやすいだけに逆に丁寧に、と思っています。

壱太郎 詞章にあるように淡々とそのまま踊ればいいところでもありますね。

── 架空の毬をつきながら、ずーっとしゃがんだまま舞台を大きく回るところは、客席から必ず手(拍手)がきますね。

右近 僕はあそこにくると「うわ、ここから後はずっと踊らなきゃいけないんだ」と改めて実感する(笑)。

壱太郎 僕は逆。あそこはもう皆さん必ずウキウキしてくれているから、ちょっと一息入れてる感じ。

右近 そうなんだ!

壱太郎 一生懸命やればやるほど手がくるから、楽しんで毬を作っていようかなって思う。クドキまではそんな感じだよ。

── そして「梅とさんさん桜は」で花笠踊りになります。あの三段の朱い振り出し笠が枝垂れ梅や枝垂れ桜の蕾のようで。

壱太郎 あ、それ綺麗! そのイメージにしよう(笑)。

右近 あの振り出し笠はそれほど重くないので意外に楽なんですよ。

壱太郎 小道具があると楽だよね。小道具が助けてくれる。皆さん大体そこを見ているので。

右近 実はあの笠も使い方がいろいろあって、踊る人によって少しずつ違うんだよね。

壱太郎 上手な人は本当に上手だよね。僕は不器用で。

右近 壱さんが不器用って思ったことないけどな。でも確かにそれがまた魅力に感じることもありますよね。「ああ、この人も生きているんだな」「この人、意外に不器用なんだな、でもすごい努力しているんだな」って。

── せっかくこんなに華やかな花笠なのに踊っている時間がとても短くないですか。

右近 そう、短い!

壱太郎 でも「あれ、もう終わっちゃった」くらいがいいのかもね。

クドキはあくまで“踊りの中のお芝居”

── さて独吟になり、「恋の手習い」で(花子が思いを掻き口説く)クドキになります。衣裳も藤色に変わり一気にしっとりとした雰囲気に変わりますが、ここは『娘道成寺』の中でもクライマックスのひとつでしょうか。

右近 ずっとウキウキした感じで地方さんにつないでもらっていたら、ここで急に雰囲気が変わる感じです。手拭いをくわえて正面を向いて極まるところで「あ、また違う部屋の扉が開いたな」って思うんだよね。

壱太郎 そのイメージ、いいね。この後の稽古はそれでいかせていただきます(笑)。

右近 報道番組みたいにテンション高く「さあ最初のニュースはこちらです!」「続いてはこちらです!」、「そして次にお届けするのは……」でトーン落として、「こ・ち・らです」って感じ。

壱太郎 うん、やはりそれでいきましょう。振付の藤間勘十郎ご宗家が、「ここは自分に酔っちゃうと曲と合わなくなるよ」と。歌舞伎の狂言の中には、独吟に乗せて男性の髪を結ったり、誰かを想って柱によりかかったりする「サワリ」という場面があるじゃないですか。あれとは違うよと。お芝居の中の踊りではなくて、踊りの中のお芝居。この感覚が大事だと思いますね。

右近 立役だと、熊谷(直実)にしろ(斎藤)実盛にしろ、「物語り」という箇所があるよね。踊りではないけれど身体を使って物語っている。『道成寺』は踊りながら身体全体を使って娘の恋心を語っているのかな。それとこれは僕の感覚だけど、これだけ長い踊りで、さらにいくつものパートがあるじゃないですか。だからどこかでしくじっても取り返せる、それくらいの気持ちで踊った方がいいのかなとも思います。

── 家紋の染め抜かれた手拭いが生きているかのように動きます。

右近 あの手拭いは縮緬なんです。縮緬って結構重いんだけど、僕のは目が細かくて軽いんです。でもこれも皆さん違うよね。

壱太郎 長さも人によって違う。それに白地なので次に使う時には色褪せていたりするので、大体一公演で一本作るような感じです。

── このクドキの花子、見た目は娘の姿なのに色香が凄いことになっていますよね。

右近 娘とはいってももう頭の中は大人なんじゃないかと。

壱太郎 江戸時代の娘だから今よりもっと大人なのかもね。

右近 人って相手によって見せる顔が違うじゃないですか。家族、仕事相手、恋人……。

恋人といる時はこういう顔をするんですよ、きっと。

── 身体を反らすところは、体幹どうなっているんだろうと毎回思います。

右近 あそこも必ず手がくるところだけど、ちょっとだけ複雑な気持ちになるんです。「はい反ってます!」ということで手がきたのかなと思うと、花子としての心情が伝わっていなかったのかなと。拍手ってその時の空気を作るものだから、そこからまた自分の世界に戻りづらくなることも。もちろん拍手しないでくれというのではないですし、お客さまのせいじゃなくて自分のせいなんです。

── 毬唄も花笠もこのクドキも、引っ込むときの雰囲気がまたいろいろですね。時代な感じだったり、娘らしく愛らしかったり。

右近 これも皆さんいろいろじゃないかな。壱さんはどうしてる?

壱太郎 あ、そこは考えてなかった。

右近 ぜひ今回はこってりとやってくださいよ。

壱太郎 となると目線の残し方が大事になってくるのかな。

右近 引っ込む直前で手拭いをお客さんに撒くじゃない? 僕としては、お客さんが手拭いに夢中になって、ふと見ると舞台にはもう花子はいない、という感じでやりたいな。気づいたときにはもうサーッといなくなってる。江戸っ子っぽくね。

── あくまでさっぱりと。

右近 そうそう。「お礼言われるのなんて野暮だ」というのが江戸っ子らしいでしょ。直接拍手もらうのも何だか恥ずかしい。拍手しようかと思ったらもういない、「ざまあみやがれ」みたいなね(笑)。

ふたりのキャラクターが滲む花子を

── 次は火焔太鼓の柄の襦袢に肌脱ぎになって「面白の四季の眺めや」で(山の名前を列挙する)山尽くしになります。胸に鞨鼓をつけて撥で打ちながら踊りますが、あれは実際に自分で踊りながら打っているんですよね。

右近 そうです。結構ちゃんと鳴るんです。あれを鳴物さんが陰で叩いて音を附けるとしたら大変ですよ。女方はどうしてもいつもの癖で腕を落として踊りがちなので、打っていない方の腕をしっかり伸ばして踊らなきゃいけないところですね。

── 観ている方もクドキの後で開放感があると言いますか、目線が高くなる感じがして、山々の稜線を花子と一緒に眺めているような気分になります。

壱太郎 あれはやはりクドキの後にくるべき踊りだなと思いますね。

右近 僕はここが一番「京鹿子」って感じがするんだよね。

壱太郎 え、そうなんだ!

右近 山に囲まれている都を形容している感じがね。盆地のまん中で踊ってる、みたいな(笑)。

壱太郎 それいいね。盆地で踊ってるって(笑)。

── 「稲荷山~」ではドロドロの鳴物になり、狐を思わせる振りが付いています。

壱太郎 あれはやはり、花子が踊っているうちに一瞬狐が憑いちゃった、ということなのかな。

右近 そんな感じだよね。

壱太郎 この娘、本来は狐じゃなくて蛇だから、踊りながら「あ、違った、私は蛇だった」と思い出してるのかな(笑)。洒落っ気があって抜け感がいい感じだよね。

── そして「ただ頼め」でまた手踊りになります。ここはそれぞれ衣裳が違いますね。

右近 ここは唯一衣裳の自由度の高いところですね。着物も帯も「かぶせ」だから重いし袖の扱いも意外に難しい。

壱太郎 着物の模様はケンケンが麻の葉の柄で僕は桜です。僕の衣裳の帯は黒で、ケンケンの衣裳の帯は朱になっています。ここはそもそも踊らない方もいますね。

右近 僕、実はここ、結構苦手なんです。

壱太郎 ほんとに? 僕は、「ここ、無くてもいいんじゃないかな」って思われたら負け、みたいな感覚がある。ここからさらにもう1アイテムをお見せするぞ、という空気を作っていかなきゃいけないじゃない? そして意外に手数が多い!

右近 ホントそれ。

壱太郎 ここは作った人の性格悪いなって思う(笑)。

右近 ホントにそう(笑)。

壱太郎 ここまでの勢いでこの先も行けるかと思うと、これが行けないんですよ。でもここの曲の感じ、ケンケンの雰囲気と合ってる気がするよ。

右近 え、それはうれしい(笑)。

── そしてまた引き抜いて白地に枝垂れ桜の衣裳になり、鈴太鼓という鈴の入った振り鼓を両手に持って踊ります。

右近 ここは僕らそれぞれ引き抜くタイミングが違うんですよ。

壱太郎 「花に心を深見草」の前か後か。あれはどっちもありだなと。

右近 お客様に尋ねてみたいところですね。それぞれに対してどんな印象を抱くのか。

── このあたりで体力的にもそうとう限界に近づいていませんか。

右近 それなりにキテます。ランナーズハイになっていますが、ここでもうひとふんばりして丁寧に踊らなきゃと改めて思うところです。

壱太郎 そうそう、ここで小さくなっちゃいけない。疲れてるからこそダイナミックにいきたい。後ろから曲に押してもらってる感じがするよね。あと「早乙女、早乙女、田植え唄」って二度繰り返すところなんてもう意味わからない。

右近 あの繰り返し、サブリミナル効果を感じるよ。

壱太郎 疲れている僕らへの励ましかなって感じます(笑)。

── そしていよいよ「鐘入り」です。鱗地の衣裳に肌脱ぎになって、清姫の亡霊の本性を顕し蛇体となります。

壱太郎 いや、ケンケンの鐘入りはすさまじく速い。このテンポでいけるんだと驚いた。

右近 僕の鐘入りは「終わるぞ終わるぞ終わるぞ~~~ハイ、終わった~」ではなく、「終わるぞ終わるぞハイ終わった!」ですから(笑)。

壱太郎 具体的には「さらし」という合方(三味線音楽)を使うかどうかです。使わないで能を思わせるいき方なのがケンケン。

右近 僕は頭もそのままで鐘に上がっちゃうからね。

壱太郎 僕は「さらし」の間に鱗の衣裳に変わり、鉄杖を持ち蛇体の姿を見せます。

── それぞれの踊り分けの中で、特にお好きなパートはありますか。

右近 またいつか歌舞伎座で踊らせてもらいたいという思いも込めて、「道行」が好きです。今回やらないところ(笑)。

壱太郎 僕はやっぱり鐘に上がってチョン(柝)を切れるというのは、やはり役者として幸せなことだなと。そして自分に課した使命を感じる瞬間でもありますね。

── 踊り分けながら、途中で例えば眉や目尻に色を足したり顔を直したりするものですか。

右近 それはないですね。時間もないし。襟に首の白粉が落ちるのでそこを直すくらいかな。

壱太郎 どのタイミングで直してる?

右近 「恋の手習い」の前。襟、やばいっす。襟に白粉が付いて落ちるのがホントいやなんだよね。

壱太郎 女方としてあれはいやだよね。顔より首を濃く塗っておけって言われます。

無間階段と修羅の道をふたりで。

── こんなところにも注目してほしいという細かすぎるポイントも教えてください。

壱太郎 僕は帯に山城屋の梅鉢の紋を入れてます。いろいろな風流な文様に囲まれた隠れミッキーみたいに。

右近 おしゃれだねえ、いいねえ。じゃあ僕は冒頭で持つ中啓(上部が半開きの扇)。あれはふたりで柄が違っておりまして、僕は表が牡丹、裏が菊。音羽屋しか使わない柄なんです。

壱太郎 僕は表も裏も段幕。目を凝らして見ていただかないと分からないかもしれません。

── おしまいに、初日を目前にして、今回ダブルキャストで『娘道成寺』を踊ることへの思いを教えてください。

右近 僕、子供の頃に(中村)富十郎のおじさまにこんなことを言われたんですよ。「最初は先輩をよく見てひたすら真似をするんだよ。でもいつかは自分というものが出てくるから、そうなったらそれに従わないと一生誰かの真似で終わってしまうからね」と。子供の僕によくぞ言ってくださったなあと感謝しているんです。その切り替えるタイミングってどこなんだろうと思いながらも、常に次の階段を上り続けてる気がします。壱さんとはよく「無間階段だね」って話しているんです、道成寺の石段みたいに。

壱太郎 祖父(四世坂田藤十郎)もよく言っていましたね。「最初は真似ることが学ぶこと。でもずっとそれで舞台に出てるのは違うよ」と。いつだって稽古期間には終わりが来る。そして本番は必ずやって来る。このくり返しで僕ら生きてます。修羅ですよね(笑)。でもそれを楽しまないと生きていけないんです。だからこそどこかに心のゆとりは持っていたい。今回は特にゆとりを持って踊りたいですね。

右近さんの最新舞台写真が到着!(1/18追加)

取材・文:五十川晶子

プロフィール

中村壱太郎(なかむら・かずたろう)

1990年8月3日生まれ。中村鴈治郎の長男。祖父は坂田藤十郎。母は吾妻徳穂。’95年1月大阪・中座〈五代目中村翫雀・三代目中村扇雀襲名披露興行〉『嫗山姥(こもちやまんば)』の一子公時(きんとき)で初代中村壱太郎を名のり初舞台。’14年9月日本舞踊吾妻流の七代目家元を襲名し、吾妻徳陽を名のる。コロナ禍の’20年には尾上右近とともに新感覚の歌舞伎とアートのコラボからなる配信公演『ART歌舞伎』を上演した。’21年現代劇『夜は短し歩けよ乙女』で主演。ラジオやテレビなどにも活動の場を広げている。

尾上右近(おのえ・うこん)

1992年5月28日生まれ。曽祖父は六代目尾上菊五郎。’00年4月歌舞伎座『舞鶴雪月花』の松虫で岡村研佑の名で初舞台。’05年1月新橋演舞場『人情噺文七元結』の長兵衛娘お久、『喜撰』の所化で二代目尾上右近を襲名。’18年2月七代目清元栄寿太夫を襲名。大河ドラマ『青天を衝け』、ミュージカル『ジャージー・ボーイズ』など多方面で活躍。’22年、映画『燃えよ剣』にて第45回日本アカデミー賞 新人俳優賞受賞。

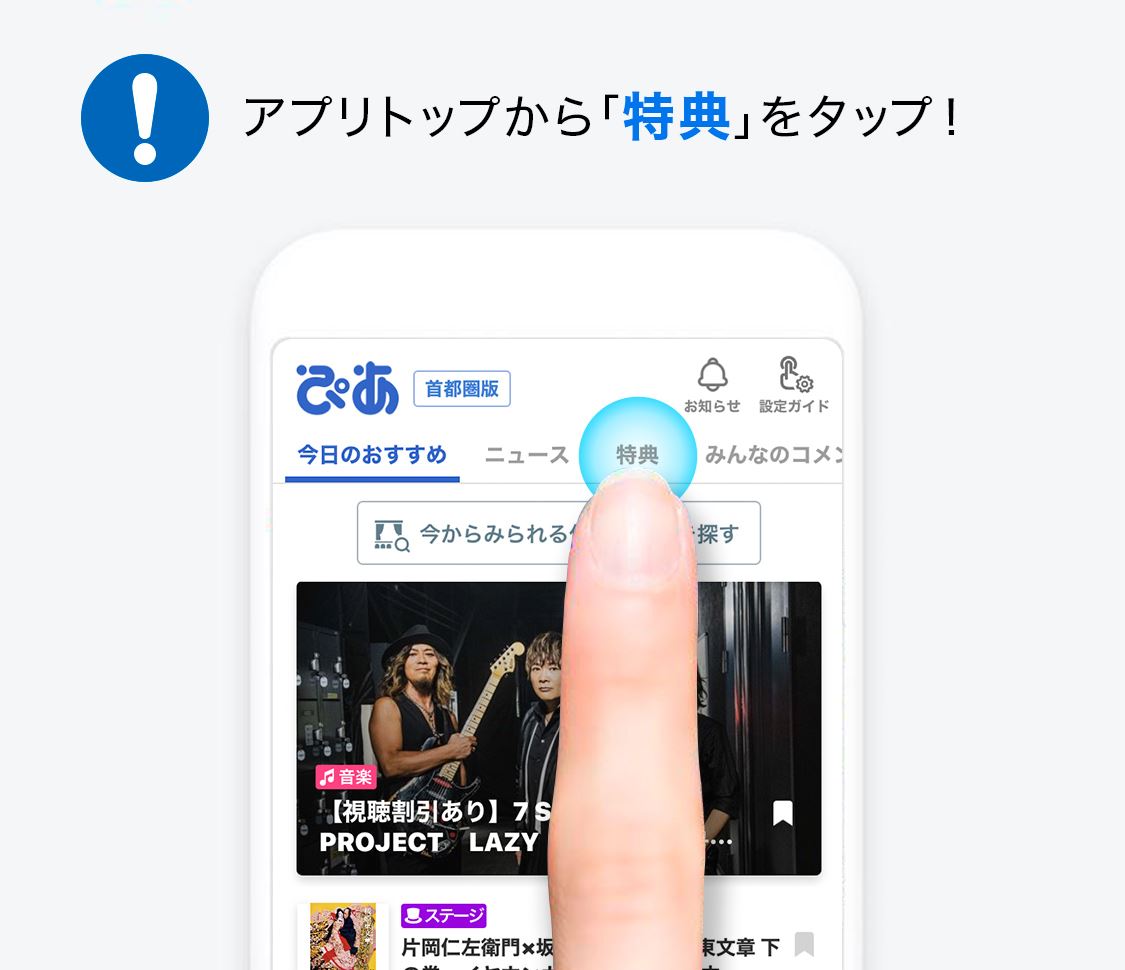

「ぴあアプリ」よくばり❣ぴあニスト限定!

アプリで応募プレゼント

※賞品は選べません。

【応募方法】

1. 「ぴあアプリ」をダウンロードする。

こちらからもダウンロードできます

2. 「ぴあアプリ」をインストールしたら早速応募!