「ゆけ!ゆけ!歌舞伎“深ボリ”隊!!」今月の歌舞伎座、あの人に直撃!! 特集

嵐橘三郎『夏祭浪花鑑』婿をこれでもかといじめ倒す舅・義平次

第26回

浪花の侠客らしく義理人情に厚い、いや厚過ぎるほどの婿・団七九郎兵衛に対して、金の亡者で強欲な舅の三河屋義平次。おそらく前世でも、生まれ変わっても、絶対に折り合うことのない者同士だ。義太夫狂言『夏祭浪花鑑』に登場するこのふたりの男の間でずっとくすぶっていたのは、「嫁と姑」、ではなくて「婿と舅」問題。じっとりと粘っこく暑い大坂の夏のある日、ついに事件に発展してしまう。

<あらすじ>

団七九郎兵衛は大恩人の息子である玉島磯之丞とその恋人琴浦の難を救うため、釣船三婦や義兄弟の一寸徳兵衛、そして彼らの女房たちと奔走している。だが金に目がくらんだ義平次が琴浦を悪人の手に渡そうとして……。

先月は惚れた男をとことんいじめる『伊勢音頭恋寝刃』の仲居万野を深ボリしたが、今月は金が欲しくて婿をいびり倒す舅。いじめた相手に惨殺されるのも共通する。だが万野が意外にあっさりと殺されてしまうのとは異なり、団七と義平次はたっぷりと殺しの場面を繰り広げる。歌舞伎の数ある狂言の中でも、凄惨なのに錦絵のようにあでやかな殺しの場として知られるのが「長町裏の場」だ。

団七は髪をさばき肌脱ぎになり、夜目にも鮮やかな全身の刺青と真っ赤な締め込み(褌)を晒す。その印象とは対照的に、泥だらけになりながら団七と共に美しい殺し場を造形していく義平次。

今月の「四月大歌舞伎」で義平次を勤めているのが嵐橘三郎さんだ。義平次を勤めるのは今回で7度目。あの卑しく嫌われ者のキャラクターの裏にはどんな工夫があるのか。初日が開いて間もないところを直撃、たっぷりとお話をうかがった。

Q. 義平次の卑しさ、強欲さをどうやってにじみ出す?

── 橘三郎さんが三河屋義平次を勤められるのは7度目ですね。初役が17年前の松竹座の浪花花形歌舞伎で、今回と同じく団七九郎兵衛が片岡愛之助さんでした。初役の思い出、どんなことを覚えていらっしゃいますか。

嵐橘三郎(以下、橘三郎) 僕ね、2000年ごろから関西のお芝居によく呼んでいただくようになったんです。山城屋さん(四世坂田藤十郎)の近松座とか、松嶋屋(片岡仁左衛門)さんとか。僕は三重県の桑名市出身なので、東京出身の人よりは大阪弁がまあまあしゃべれる。えせ大阪弁ですが(笑)。それに僕のこの名前(嵐姓)も元々は大阪の役者の名前でしょう。

義平次はいろいろな方のを拝見してましたし、師匠(五世中村富十郎)が団七で、(二世市川)猿翁さんが一寸徳兵衛と替わってなさっているのも拝見してますしね。面白い役だなと。それが出発点です。愛之助さんの団七、その後(松本)幸四郎さん、そして2018年には歌舞伎座で播磨屋の旦那(二世中村吉右衛門)の団七で勤めさせていただきました。その時は、僕も一緒に写っている殺し場のブロマイドに「旦那、サインしてください」ってお願いしてサインいただいたのを思い出します。

── 三重県と大阪でもイントネーションはやはりそんなに違うものですか。

橘三郎 桑名も名古屋よりは西ですから関西風でしょうけど、やはり違いますね。例えば「百両」は、江戸前だと「ひゃくりょお」と語尾が下がらない。大阪だと「ひゃーくりょう」と下がる。何度も何度も聴いて自分の耳に音として残っている台詞ならいいけれど、そうではない場合は上方の役者の方に「僕、訛ってない?」って確認してます。だいぶ苦労してます(笑)。

── 衣裳は鳥追い笠に着物を端折って、足には藁草履です。顔や手脚の色など拵えにもいろいろと手間がかかっているのではないでしょうか。

橘三郎 この人はふだんから褌ひとつであちこち駆けずり回っていて、その日その日の細かいワルな仕事をしてるおじさんだと思うんですよ。なのでほぼ全身日焼けしていると思うので、胴以外は全部塗っています。頭はゴマ(白髪まじりの鬘)ですね。常に手に持っている破れ扇も、ケチな男ですから使い倒してつぎはぎだらけ、白っちゃけてる感じになるように、小道具さんがやすりでこすったり和紙を貼りつけたりしてその感じを出してくれています。

── 声の調子やしゃべり方、立ち方歩き方、何から何までいや~な感じがにじみ出ています。

橘三郎 基本的には低い声を使います。特に下の調子は喉を詰めて、そして時々高い声を出してます。『俊寛』の瀬尾もこの役と同様なのですが、主人公をいじめていじめ倒す役ですから、主人公が殺したいと思うほど思いきりいじめてあげないといけない。そのためにはドスの利いた声、時にバカにしたようなしゃべり方が必要なんですよね。と思ってますが、うまくいってるかどうか自分ではわからない(笑)。

── 「三婦内の場」では、団七の恩人の磯之丞の恋人である琴浦を言いくるめて駕籠(かご)に乗せてしまいます。鳥追い笠を深く被って顔を見せないですよね。

橘三郎 あそこは、何か悪いことやっているときに顔を見られたくなくて、頬かむりするのと同じですね。琴浦を乗せた駕籠と一緒に歩いてたとばれると困るし、特に団七には知られたくない。歩き方もちょこちょこと挙動不審な感じです。

── そして団七に長町裏で追いつかれてしまいます。義平次が琴浦を金のために連れ去って、大鳥佐賀右衛門に引き渡そうとしたことが団七にはばれている。

橘三郎 そうそう。これで金儲けしようとしていたのに邪魔しにきたから、団七が牢屋に入っていた時のことを聞こえよがしに大声で言うんです。その間、娘のお梶と孫の市松の面倒を見ていたのは俺だぞと。さんざん言っているうちにエスカレートしてくるんです。

── 「見下げ果てたとはよう言うた」と、笠を脱いで、義平次、ここでやっと顔を見せます。

橘三郎 スーッと取る人とパッと脱ぐ人といらっしゃいます。あそこは義平次にとってはおいしいところではありますね(笑)。

とにかく押して、団七の怒りをヒートアップさせる

── 義平次は自分がやろうとしていた悪事もよそに、団七を徹底的にディスります。あのふたりのやり取り、聞いているこちらもテンションが上がってきます。

橘三郎 義平次ってけっこう責任重大なんですよ。主役と20分以上やりとりしている大事な場面ですからね。団七の怒りがだんだん盛り上がるように、とにかく押して押していかないといけない。

── よく聞いてみると、義平次の言い分もまあもっともと思えないこともないんです。舅からすれば勝手なことをしている婿ですし、彼が牢屋に入っている間に娘と孫の面倒をみていたわけですから。本当に面倒見ていたかどうかはわかりませんが。

橘三郎 団七もそこは義平次に謝ってるんですよね。歌舞伎ではいじめる方が案外正論を言っているんです。瀬尾もそうでしょ。だから余計に、過剰にいじめないと主役が可愛そうにみえない恐れがある。絶対に主役が嫌な人にみえちゃいけない。舅殺し、親殺しも、「ま、舅があれではしかたないか」とお客様に思ってもらわないとね。泥場になると後は美しい絵面の連続なので、そこまでにかなりいじめ倒しておかないと。

── 普通に責めていたら団七に同情が集まらないかもしれない。

橘三郎 それはありますね。諸先輩方の演り方を取り入れて、また自分でも工夫してます。この間も電車で揺られている時に「あそこはもう少しこうした方がいいんじゃないか」とふと思いついたりね。あと大事なのは、これが大坂の蒸し暑い夏の宵に起こった殺しだということなんです。団七も義平次も周りも、みんな暑さでのぼせてる。蚊にまとわりつかれて叩いたり刺されたり。その大坂の暑さをどこまで感じていただけるか。

── 血の臭いにまじって汗の臭いもする泥場なんですね。

橘三郎 そうそう。そうじゃなきゃいけないんです。侠客夫婦が三組出てきて、そのドラマの中心になっていくのが義平次殺しの場。大事な場面だなと思います。やはり名作ですね。よく出来た浄瑠璃だと思います。

── ところが「三十両」を懐に持っていると団七が出まかせを言うと、義平次は意外にもそれを信じて態度を変えます。

橘三郎 あのあたりで僕も気持ちを変えているんですよ。敵役というよりは金にすりよるただのおじいさんの気持ちに。その後で「こいつに騙されたんだ」と気づいた瞬間が際立つようにね。大阪の演り方では、義平次がすがりついてくる団七の腹をポーンと叩く。そうするとその手が団七が腹に抱えている石に当たるので、「いたた」ってなる。それで「こいつほんまに金持ってるんやな」と急に心が動くんです。

── ここの団七とのやりとりには捨て台詞も?

橘三郎 ありますね。とにかくその三十両をくれという言い方は、その日その日でいろいろ工夫して言ってます。ただ同じことを言い方をいろいろ変えて言うのが難しいんです。「暑いな暑いな」「喜ばしてえなあ」という決まった台詞以外に、「その、ほれ、あの」と手を変え品を変え催促して、金に飢えている感じを見せたい。

── (そういえば『伊勢音頭』の万野も、「貢さん、暑い時分じゃ。どうじゃぞいなあ」と暑いのを引き合いに言いたい放題だったっけ)。今まさに、その台詞を言いながら手ぶり身振りしてくださった、その手がもうすでに何ともいや~な強欲な形になっています(笑)。

橘三郎 (笑)あとね、これやってるのは僕だけだと思うのですが。「その金は」と催促して、団七が「この金ここにはござりません」と言って、石をゴロンゴロンと落とす、その瞬間を僕は見ないようにしてるんですよ。ここはあえて横向いてるんです。

── あえて見ないというのはどういうことですか。

橘三郎 本来なら金がほしくてしかたないんだから、団七が懐から出すものをしっかり見ているはずだけど、石がころがっていくのをリアルタイムで見ているとちょっとやりにくい気がするんです。

── 石が転がっているのを見た瞬間に、即座に反応したり何か言わないと不自然になってしまう?

橘三郎 そうそう。まあお芝居ですから気にしなくていいところでもあるけれど、僕は見えちゃうといやだから顔背けてるんです。

── 一見、決まりきった形の連続のようでも、その中にはその都度その都度の役者さんが感じるリアリティが詰まっているんですね。

橘三郎 まあね、お芝居ってやはりそういうところ、あるじゃないですか。

雪駄の場面が一番苦しいけど気持ちいい

── そして義平次は「じゃあ駕籠戻せ!」とブチ切れて駕籠を追いかけようとする。

橘三郎 駕籠はもうとっくに行ってしまっているけれど、気持ち的には追いかけて琴浦を取り戻したいんですよね。

── そこからはもう完全に怒り心頭モードになり、あげく団七の雪駄をとりあげて眉間を叩き割ります。

橘三郎 あそこも東京と大阪ではふたりの体勢が違います。東京は客席にふたりの真横の形を見せるけど、大阪は義平次が正面向いて客席に背中向けている団七の額を叩きます。どちらにしても肚は一緒ですけどね。

── 自分は雪駄なんて履けなかったというあたり、義平次の人生がちょっと覗きます。

橘三郎 あの台詞のところは実は一番苦しいところ。「駕籠戻せ~」と怒鳴って、団七のたぶさをつかまえて本舞台に戻し、「おのれはな、おのれはな」とずーっと怒ったまま声張り上げているのでね。「俺はこの歳になるまで」の台詞でもずっと息詰めているので、雪駄で団七を叩いた後にはあはあぜいぜい肩で息してるけど、あれはホントに苦しいんです(笑)。

── そして「割ったがどうしたなんとした」と。

橘三郎 あそこがいじめの最高潮。義平次やってて一番気持ちいいところですね(笑)。

── 橘三郎さん、脚もぺろりと出してます。

橘三郎 そうなんですよ。なので胴以外は全部塗っておかなきゃいけない。僕は30歳くらいまでとんぼ返ってましたから脚には結構筋肉がついていたのですが、今はもうかなり落ちてます。なので義平次の脚としては筋張っていてちょうどいい感じかな。

── そしておそらくちょっとからかうくらいの気持ちで、義平次は団七の脇差に手をかけます。

橘三郎 ちょっと脅かしてやろうとね。まさか本当に斬られることになるとは思っていないので。義平次は抜いた刀で団七を峯打ちにするんですが、もみ合っているうちに団七に刀を取られ、誤って首の右側を本当に斬られちゃう。あの血糊は適当な固さになるように自分で練って作っています。京都の画材屋さんで日本画の材料の岩絵の具でしょうかね、紅の粉を買って、ドーランと混ぜて。以前はコチニール(南米のカイガラムシの一種)という虫をつぶした発色のいい材料があったのですが、今はもうなくてね。それに近い絵の具を混ぜて作ってます。助六のむきみとか隈取にも使う綺麗な赤なんですよ。それぞれのおうちのお弟子さんが材料の配合を工夫して作ってるんです。

── 薄暗い明かりの中で、「あ、義平次、血を流してる!」と。

橘三郎 顔も身体も暗めに塗ってるでしょ。だから赤の発色がよくないといけないんですよ。でも客席からどれくらい赤く見えているかわからない。出番の後にすぐ風呂へ行ってシャワーで顔料や泥を落とすのですが、その時に血糊がどれくらいで流れて落ちるか見ながら、「今日はそこそこ赤く見えたかな」などと確かめてます。

── 団七の刀が当たって斬られたことに、義平次はすぐには気づいてないですよね。

橘三郎 最初は叩かれたくらいに思ってるんですが、なんか首がべたべたする、触ってみたらこれ血じゃないか、と。僕は「ちみた!」って言ってます。「冷たい」という意味の大阪言葉ですね。

本物の泥を使っています

── ゴンが鳴り、団七は義平次を本当に斬ってしまったと気づきます。

橘三郎 団七が義平次の膝に足をかけて見得をしたり、団七の帯を解いてひっぱって見得になったり。とにかくこの後はきまりきまりが大事です。いかにいい形になるか、絵面になるか、毎回工夫しています。それと団七から帯や着物を剥いだ後、垣根にかける場所もだいたい決まってます。後で団七が着物を着直して逃げていくときに、スッと着やすいように袖を元に戻したり、いろいろ考えながらやってますね。東京式では、上手へ逃げる義平次を追いかけて団七も上手に入って、頭を掛けかえて垣根の裏から出てきます。

── いくつもの美しい見得が次々に繰り広げられ、ついに泥場に落とされます。泥場も本作の見どころですが、あれは本物の泥なんですか。

橘三郎 本物なんですよ。身体にかかっているものと顔にかかっている泥は、多少やわらかさが違いますが。泥って乾いてくるとバリバリになるじゃないですか。出番のあとシャワー浴びる時には、たいていもうゴワゴワになってしまっています。

── あれほど衣裳が泥で汚れてしまったら洗うのも大変ですよね。替えはいくつも用意するのですか。

橘三郎 いえ、基本は一番(一着)です。衣裳屋さんが大急ぎで洗って乾燥させて、翌日持ってきてくれます。途中、井戸のところで倒れ込んだときに髷の栓を抜いて鬘をさばきますが、これも濡れますから、床山さんがドライヤー当てて、翌朝結い直して持ってきてくれます。ただ、いくら洗っても身体や顔の細かいところに顔料や泥が残っているんですよね。

── 義平次は斬られた後も、幽霊手になって連理引きのようなしぐさをしますが、あれはもうほとんどこの世の人ではないということでしょうか。

橘三郎 夏の芝居だから幽霊っぽい場面にしたのでしょうかね。

── 最後、団七がとどめを刺すところ、義平次の胴の上で前、後ろと連続ジャンプしますね。

橘三郎 あそこで僕はあおむけに倒れてるんですが、僕の袂で団七の足が滑らないように、両手でぐるっと袖を腕に巻きつけてから倒れるようにしています。

── この間ずっと夏祭りらしく祇園囃子の下座で、垣根の向こうには提灯をいくつもつるした万灯や台額、山車のような道具が通っていきます。

橘三郎 あれも大阪と東京で違うそうですね。だいたい大阪の方が泥臭いというか、その形にいちいち理屈があって、江戸前の方は理屈よりもカッコいい、スッキリ見せるための形が多いような気がします。団七の刺青も昔はお家や役者によって絵柄が違ったそうですね。団七が手拭いで頬かむりするしないも、人それぞれなんですよ。

── 改めて義平次というお役、何度も勤めていらして、どんなところが魅力ですか。

橘三郎 やはり主役をいじめ抜くわけですからね。その約20分間は義平次の方が優位に立っているわけですから。それは楽しいですよね。いえ、しかたないんですよ? 僕がいじめてあげないと主役が立たないんですから、しょうがなくてやってるんですよ(笑)。あとね、本当はあまりクーラーの効いたところじゃない小屋で、お客さんも汗かきながら観ていただきたい。熱気蒸れ蒸れの、団七が殺意を抱いてもしかたないような空気の中でね。

取材・文:五十川晶子 撮影:源賀津己

プロフィール

嵐橘三郎(あらし・きつさぶろう)

1944年生まれ。63年3月四代目坂東鶴之助(五代目中村富十郎)に入門し、5月大阪新歌舞伎座『花の生涯』の侍で坂東鶴吉を名のり初舞台。坂東竹四郎、中村富太郎を経て、77年10月新橋演舞場で六代目嵐橘三郎を襲名し名題昇進。

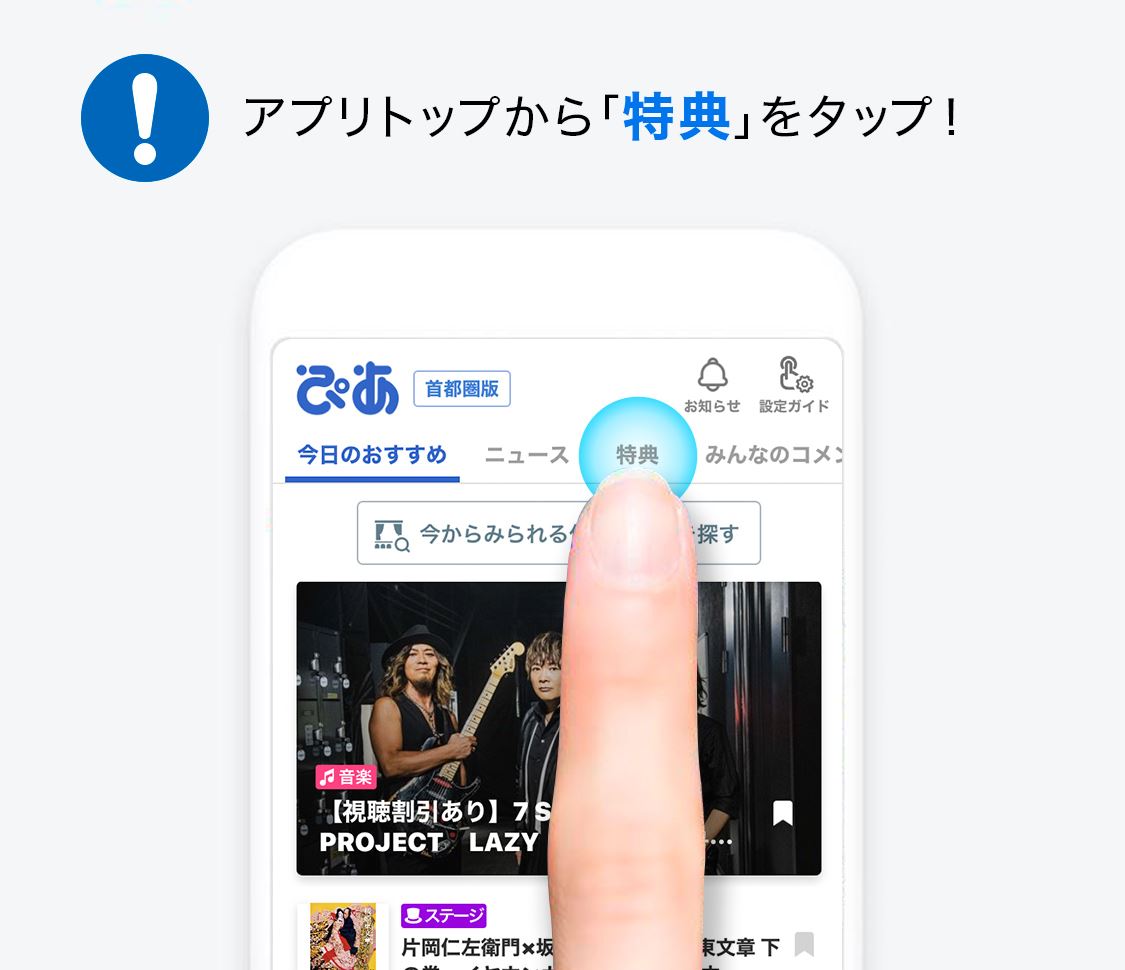

「ぴあアプリ」よくばり❣ぴあニスト限定!

アプリで応募プレゼント

【応募方法】

1. 「ぴあアプリ」をダウンロードする。

こちらからもダウンロードできます

2. 「ぴあアプリ」をインストールしたら早速応募!