「ゆけ!ゆけ!歌舞伎“深ボリ”隊!!」今月の歌舞伎座、あの人に直撃!! 特集

中村種之助 『阿古屋』岩永左衛門 「あの人形、種之助だったんだ!」と思ってもらえたら

第36回

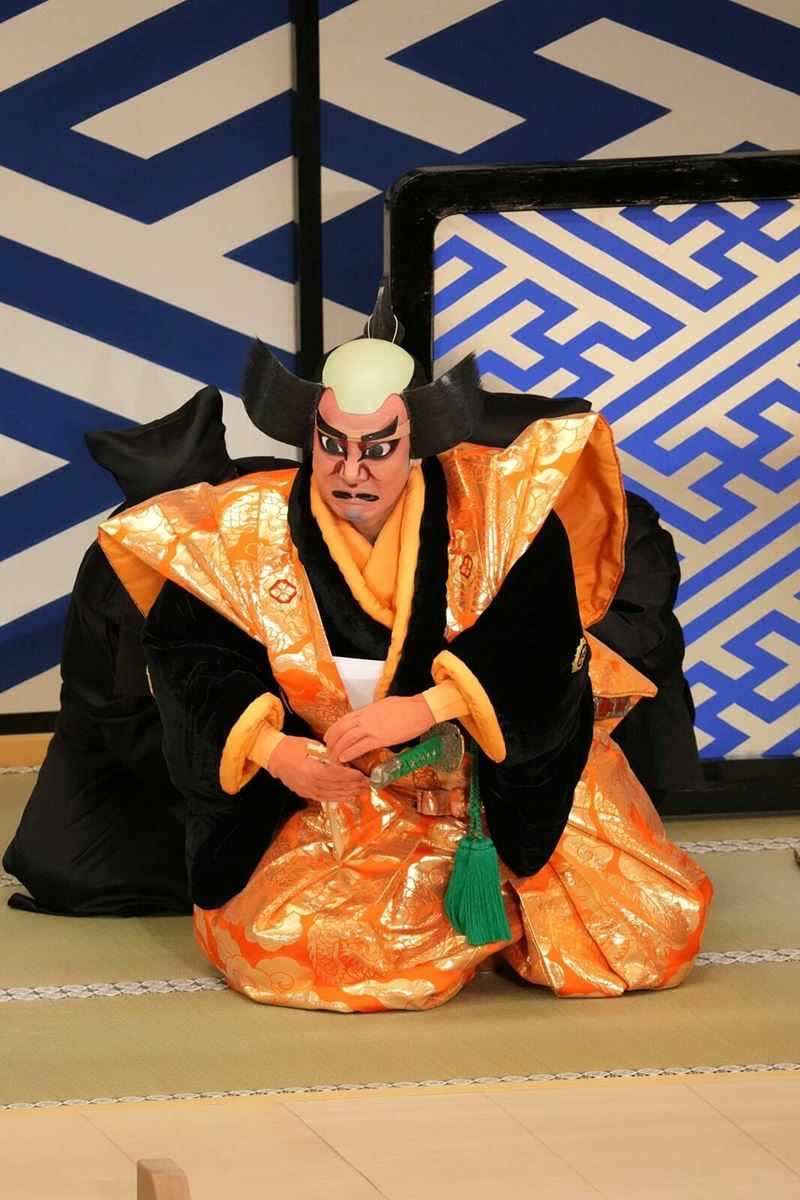

伊達兵庫の鬘に華やかな裲襠(うちかけ)をまとい、傾城としての張りと意気地を見せる遊君阿古屋。数ある歌舞伎の狂言の中でも女方が終始芯をとり、舞台で実際に琴、三味線、胡弓の三曲を弾くという異色の一幕、それが『壇浦兜軍記』「阿古屋」だ。さらにユニークなのが人形振りで演じられる敵役の岩永左衛門。『櫓のお七』の八百屋お七、『日高川入相花王』の清姫、『本朝廿四孝』の八重垣姫や『金閣寺』の雪姫など、女方の役が人形振りで演じられることはあるが、立役、それも敵役が人形振りというのは珍しい。

<あらすじ>

平家滅亡後、平家の武将・悪七兵衛景清の行方詮議のために、景清の愛人、阿古屋が引き出された。景清の居場所を吐かせるために岩永左衛門は阿古屋に拷問をかけようとするが、詮議の指揮を執る秩父庄司重忠は阿古屋に三曲の演奏を命じる。

役者がまるで文楽人形のように、後ろから操られているかのごとく動く人形振り。その多くは娘役で、溢れんばかりの情熱、情念がピークに達したとき、その思いが人形振りとなって表現される。だがこの『阿古屋』では岩永左衛門というちょっと道化(どうけ)がかった敵役が、出から幕切れまで終始人形振りで演じられる。

今月の「猿若祭二月大歌舞伎」夜の部の『阿古屋』で岩永を勤めるのは中村種之助さんだ。敵役の岩永が人形振りで表現されるのはなぜだろう。深ボリ隊は種之助さんを直撃。本格的に稽古が始まる前にも拘らず、そして初役にも拘らず、熱心に語ってくださった。

Q. 珍しい立役の人形振り。こしらえやしぐさはどう工夫する?

── 『阿古屋』というこの狂言、そしてこの岩永左衛門というお役のお話が来たときはどう思われましたか。

中村種之助(以下、種之助) いや~驚きました。もちろん拝見したことはあるし、どういう内容か知ってはいましたが、まさか自分が関わると思っていなかったですね。お話をいただいたときも「本当に僕で合っていますか、他にもいろんな“之助”がいますけれど、ほんとに僕ですか」と会社の人につい聞いてしまいそうなくらいでした(笑)。(坂東)玉三郎のお兄さんとご一緒させていただくのは、秀山祭の『幽玄』(2018年9月歌舞伎座)以来でしょうか。コロナ禍を挟んであまりご一緒する機会がなく。実は今日のこの取材も、初役ですしお話できることあるだろうか、どうしようかなと思ったくらいで。

── 岩永というとどんな方々のイメージがありますか。

種之助 (四世市川)段四郎のおじさんとか河内屋(三世實川延若)のおじさんのイメージなんですよ。先輩格の方か阿古屋をなさる方と同じ格の方がなさる役というイメージもあります。なので「僕で合っていますか」というのが最初の気持ちでした。

── では今はもう過去の映像や写真をご覧になっている最中ですね。

種之助 もう必死な思いで勉強させていただいています。いろいろ見て思ったのは、人形とはいえ、そこにいるだけで大きさがあったり、敵役らしさがあったり、そういう役者が人形振りをするというギャップがあるからおかしみがあるのだろうと。なので僕が勤める場合は、ちょっと違う方向性を目指した方がいいのかなと思っています。敵役でいうと『寺子屋』の春藤玄蕃をやらせていただきました。玄蕃には台詞も細かい動きもあって、そこで表現できることがあったのですが、岩永の台詞はすべて竹本さんが語るので、余計にどうしたものかなと。

── 玉三郎さんとは何かお話されましたか。

種之助 「どなたにうかがったらいいですか」と尋ねたら、ご自身が「後で見てあげる」とおっしゃってくださいました。そして「動きだけだから。岩永という役に性根はあれど、役者には性根はない、人形だから、とにかく動きを研究して」というご指導をいただいています。いわば“性根の無いお役”ということですしお稽古はまだこれからですから、今日話せることはもうね、ここまで(笑)!

── いやいやいや(笑)!

種之助 さらに思ったのは、文楽人形は人間のように見せる、こちらは人間を人形のように見せる、真逆をいくわけです。とにかく研究して、終演後にお客様がチラシや筋書を見て「ああ、あの岩永は種之助だったんだ」とそこで初めて分かる。そこが今回僕が目指すところかなと思っているんです。歌舞伎って役者を見る演劇だとも思っているので、それにはちょっと反するのですが、今回は最後に「あのお人形、この人だったんだ!」と思ってもらえたら。

糸操りとも違う人形らしさとは

── 人形振りといえば、お七や清姫など女方のお役のイメージがあります。

種之助 そうなんですよ。立役にはあまりないですよね。『仮名手本忠臣蔵』の大序では幕が開くと役者は首を垂れていて、名前を呼ばれると顔を上げます。舞踊の『操り三番叟』はさせていただいたことがあるんですが、あちらは天井から糸で吊るされている人形なので動き方が全く違う。身体のどこに糸がついているのかを意識してやらせていただきました。今回は後ろに人形遣いを演じる後見がいて、後ろから操られている感じですよね。意識するのは関節かな。関節が自由に動かせないのが人形なんです。

── 種之助さんは今回、岩永の人形を遣っている主遣い(おもづかい)のようであり、実際には岩永の人形そのものなんですね。

種之助 そういうことになりますね。

── 岩永のこしらえ、特に足元が気になります。

種之助 まさにどうしようかなあ、と思っているところなんです。おそらく黒い足袋を履いて、その足の上に岩永の人形の足を表わす卵色の足袋が乗っている感じ。浮いている、足が地についていないように見えるように。昔の写真を見るとご自身が卵の足袋を履いている方も多いですよね。ちなみに『操り三番叟』だと踵で立つんです。爪先を浮かせて立って、体が浮いているように見せるという工夫があるんです。延若のおじさんは『操り三番叟』もお得意だったのでそういうふうになさってます。きまるところも、地に足を着けるとその人自身が立っているように見えるので、後見に体を預けて足を放り投げてますし。形が不格好にきまっていて、そこがまた人形っぽいなあと思いました。

── 上半身はどんな感じですか。

種之助 玉三郎のお兄さんがおっしゃるには、二の腕がない感じを意識してと。人形だと指もきれいに曲がらない。扇子を握るときも指がちょっと伸びているように見える。

── 不器用そうな持ち方ですね。

種之助 良く言えば崩す、悪く言えば下手(笑)。ここまで言っていることと矛盾するようですが、本当に人形のように見えた方がいいなら人形がやればいいんですよね。実際にやってみないと分からないですが、人形と人間、その塩梅が難しそうです。

── 顔、特に目玉はどうされますか。

種之助 眉毛は鬘にちょっと浮いた状態で着いています。眉毛を動かす糸が鬘を通って後ろで調節できる。どこかでひっかかると片方だけ眉毛が動いたりするらしいんですけど、それもおかしみだと思って気にせずやろうと思います。そして目玉は……玉三郎のお兄さんは瞼に描いてなさっていました。

── 瞼に目玉を描くと、基本的にずっと目を閉じていなければいけないわけですよね。

種之助 もうね、絶対に寝ちゃうよ(笑)。目をつぶってるんだもん。屋台の上は温かくて素敵な演奏を耳にしながら、もう絶対寝ちゃいますよ。

── ただ瞼に目玉を描くとなると一気に人形らしい顔になりますね。

種之助 そうなんです。光の無い瞳というのは人形っぽくなります。それと『操り三番叟』では河内屋のおじさんの工夫に、顔をテカらせると人形っぽくなるというのがあるんです。(松本)幸四郎のお兄さんがなさるときにちょうどいい素材をみつけたそうで、僕がやるときにそれを貸してくださったんですよ。「顔のテカりそうなところに塗ると結構いいよ。問題は最初から汗かいてるようにも見えることだけど」と。

── そうなると逆に人間っぽく見えることもありそうです。

種之助 そうなんですよ。実際に使わせてもらったのですが、最初の翁の踊りの間は三番叟は箱に入ってる体ですよね。出てきたら「あ、この人、もう汗だくだ」みたいなことになってしまうんです。

── お客さんからすると「ああ、箱の中で暑かったんだな」と逆に人間に見えちゃう。

種之助 そうそうそう。とりあえず今回はその工夫はやめておきます(笑)。

歌舞伎の適役はたいてい「仕事熱心な人」

── 前回の筋書で「与勘平(よかんべい)という首(かしら)が参考になる」と玉三郎さんがおっしゃっていたのですが、この写真のような首でしょうか(参考:『文楽のかしら』(池田陽子編著、芳賀書店、1974年)。

種之助 ああ、これですか! 目、大きいなあ。すごい髭面だな。鬘の鬢(びん)も歌舞伎だとデビルマンみたいな(笑)形状なんですが、あまり極端に上に上がってない方が人形に近いのかな。

── 衣裳の着け方も人形を意識したものになるのでしょうか。

種之助 なで肩の人形っていない気がするんです。首が胴に埋まっているようなイメージ。衣裳も、着方も、そう見えるように工夫しようと思ってます。

── 手袋もしている人していない人がいますね。

種之助 手袋するとまたグッと人形らしくなるんですよ。手の皺とか血管とか隠せますのでね。

── ちなみに実際に文楽人形を持ってみたことはありますか。

種之助 ないんです。機会があればと思っています。

── 岩永の台詞はすべて竹本の太夫さんが語るため、台詞は一言も言わないんですよね。

種之助 声に出して発することはありませんが、まるで岩永が言っているように動かなければなりません。

── 出はどうされますか。

種之助 『忠臣蔵』の大序のように顔を伏せて出てきて、後見の声で顔をパッと上げるやり方もありますが、玉三郎のお兄さんはなさってないんです。文楽で人形が登場するように立った姿で出ます。

── 岩永は重忠に対して、阿古屋への拷問がなまぬるいと難癖をつけますね。

種之助 「歌舞伎あるある」なんですが、たいてい敵役ってすごく仕事熱心な人なんですよ。例えば『俊寛』の瀬尾なら「この船にはもう乗れません」って言われた通りにしているだけなのに、俊寛の悪口をちょっと言ったからって殺されてしまう。でも今回のこの岩永は、台詞を見るとなかなか酷いことを言っています。そんな酷い拷問あります?という。でも人形振りだからその酷さがオブラートに包まれてるような気がするんです。

── 岩永が人形振りなのはそこに理由があるのかもしれませんね。

種之助 どうでしょうね。今はまだちょっとわからないんですが。「そんなこともわからないのか」とか言われそうですけどね(笑)。上演時間も長い作品なので、舞台面の変化としても人形振りのおかしみは素晴らしい演出だなと思いますね。僕と後見ふたり、三人一体。今回は、父の弟子の蝶十郎と蝶三郎が後見をつとめてくれます。心は太夫さんにお任せして、体は“人形遣い”に任せて、私はただそこにいればいいのかなと。

── 竹田奴がまたユニークで。

種之助 子供のころはこの狂言といえば竹田奴の印象で、「これは一体何なんだろう、俳優祭か何かかな?」と(笑)。なかなかコワい顔の奴もいますしね。全然強そうじゃないのがまたいいんですが。

人間らしいしぐさを人形がやる。そのおかしみが出るように

── 重忠の指示で、阿古屋は琴、三味線、胡弓と奏でていきます。その音色を聴き分けて阿古屋が景清の居場所を隠しているのかどうかを探るために。

種之助 ここでの岩永は火箸を胡弓に見立てて一緒になって弾くマネをしてみたり、ノリノリになったりかわいいですよね。うたたねして重忠に起こされたり、あくびみたいなしぐさもあります。いかにも人間がするようなことを人形がやって、それがおかしいと思っていただくには、そこまでに岩永をしっかり人形に見せておかないといけない。

── 阿古屋は無事に三曲を弾き終え、その様子や音色から重忠は阿古屋を釈放します。岩永はまだ納得のいかない様子ですが、重忠に抑えられたところで柝の頭、幕となります。

種之助 ここは後見なしで、ひとりで重忠にかかるやり方の方もいるんですよ。人形から人間に戻るという意味があるのかもしれないですね。それと、こう、刀を両手で持ち上げてきまる形もあるんです。六世大谷友右衛門さんの岩永でした。ちなみに日本芸術文化振興会のブロマイドのデータベース、あれは大変便利ですね。僕はブロマイド集めが趣味なんですけど、あれを知ってから買う機会が減りました。

── 種之助さんお持ちの一番古いブロマイドはどなたのですか。

種之助 自分の趣味で集めているので偏っているんですが、七代目(松本)幸四郎さん、初代(中村)吉右衛門さん、どうしても立役が多くなっちゃうかな。女方だと四代目(中村)時蔵さん、きれいなんですよ。

── 心配してくださっていましたが、種之助さん、たくさんお話してくださいましたし、“性根の無いお役”ならではの難しさも伝わってきました。

種之助 『操り三番叟』をやっていた月は、性根がない、つまり心を無にしてやらなければいけないのがなかなかきつかったですね。毎晩風呂で「明日はこうしよう」と考えているときだけは楽しかったです。

── 放っておくと人は何かしら考えていたりすると思うのですが、舞台の上ではどうやって心を無にしていたのですか。

種之助 まず自分から動き出しちゃいけない、やらされている、動かされている感が大事で、常に受け身なんです。だから人形振りは見た目は楽しいのですが、勤める方としては心をワクワク動かせるお役ではないんですよ。この岩永のときは先輩方皆さんどうだったのかな。播磨屋のおじさん(二世中村吉右衛門)もなさってるんですよね。(十八世中村)勘三郎のおじさん、(四世市川)段四郎のおじさん、天王寺屋(五世中村富十郎)のおじさんもなさってる。何度も言いますがこういう方々があえて人形振りするから意外な愛嬌が出る……みたいな方向には今回はならないのは確かです(笑)。

── 逆にお人形っぽさには近いかもしれません。

種之助 僕、顔が小さいですし、そこはポジティブに考えたいです。しかしこの与勘平の首の写真、ホントに目が大きいんだよなあ。目を描くのもありだなあ。うーん悩むなあ。

取材・文:五十川晶子 撮影(舞台写真除く):源賀津己

プロフィール

中村種之助(なかむら・たねのすけ)

1993年2月22日生まれ。三代目中村又五郎の次男。兄は四代目中村歌昇。屋号は播磨屋。99年2月歌舞伎座『盛綱陣屋』の小三郎で初代中村種之助を名のり初舞台。15年1月浅草公会堂『猩々(しょうじょう)』の猩々ほかで名題昇進。播磨屋の一員として立役と女方の両方を勤める。

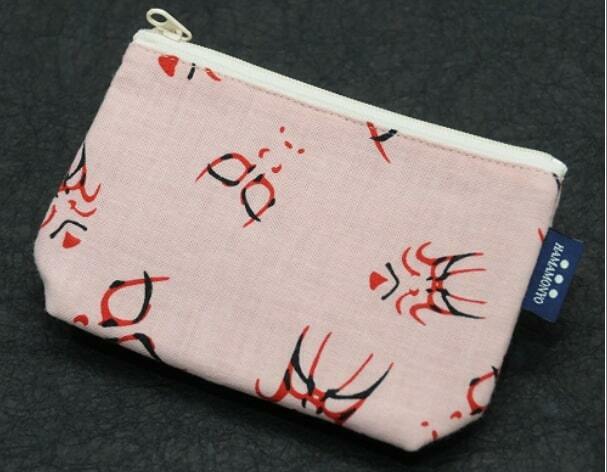

「ぴあアプリ」よくばり❣ぴあニスト限定!

アプリで応募プレゼント

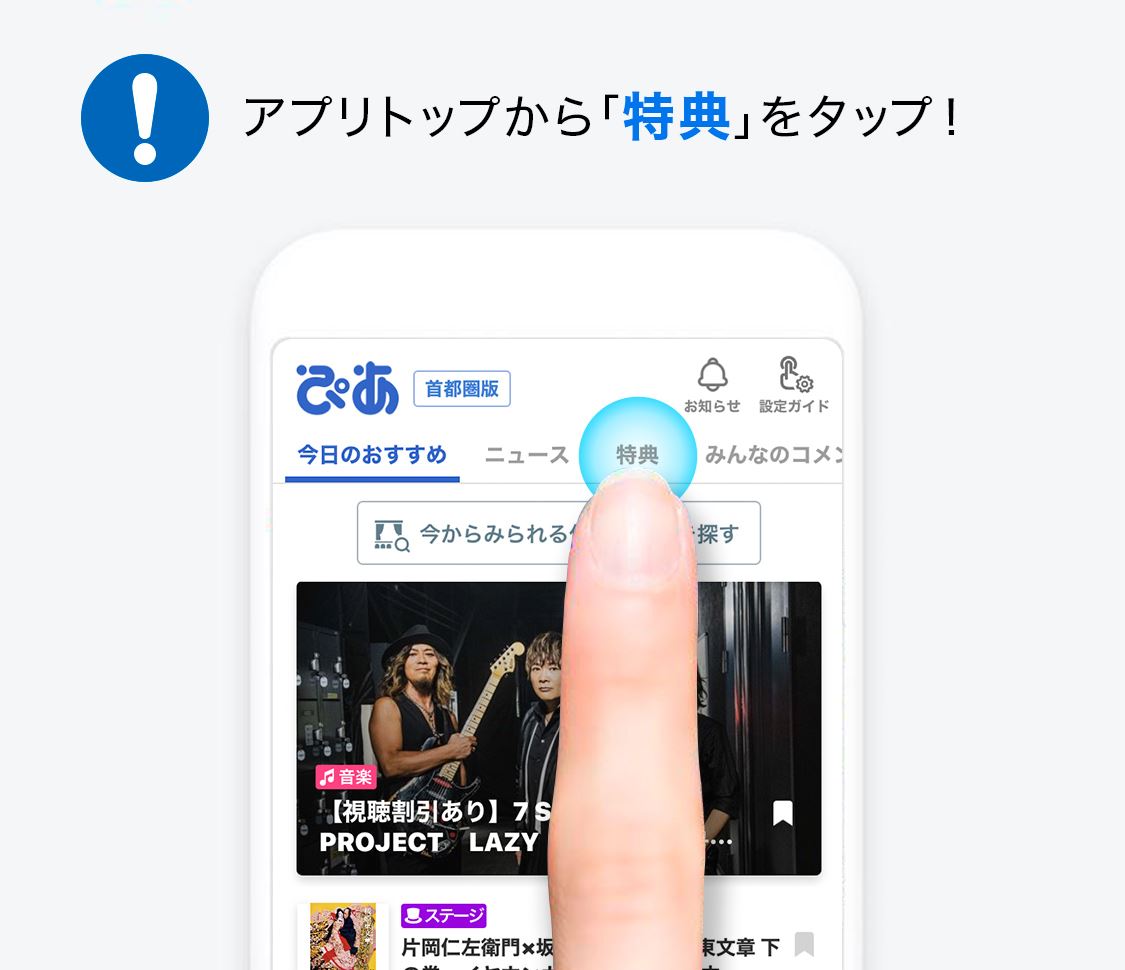

【応募方法】

1. 「ぴあアプリ」をダウンロードする。

こちらからもダウンロードできます

2. 「ぴあアプリ」をインストールしたら早速応募!

「よくばり❣ぴあニスト」でプレゼントに応募する場合は上記申し込みボタンからお進みください。

※お申込みページに行くためには「よくばり❣ぴあニスト」の登録が必要になります。

※「よくばり❣ぴあ二スト」とはぴあ(アプリ)を思う存分楽しめるプレミアムな会員です。

初めてご登録された方を対象に、1ヵ月の無料購読体験期間を提供します。

詳細はこちらをご確認ください。