「ゆけ!ゆけ!歌舞伎“深ボリ”隊!!」今月の歌舞伎座、あの人に直撃!! 特集

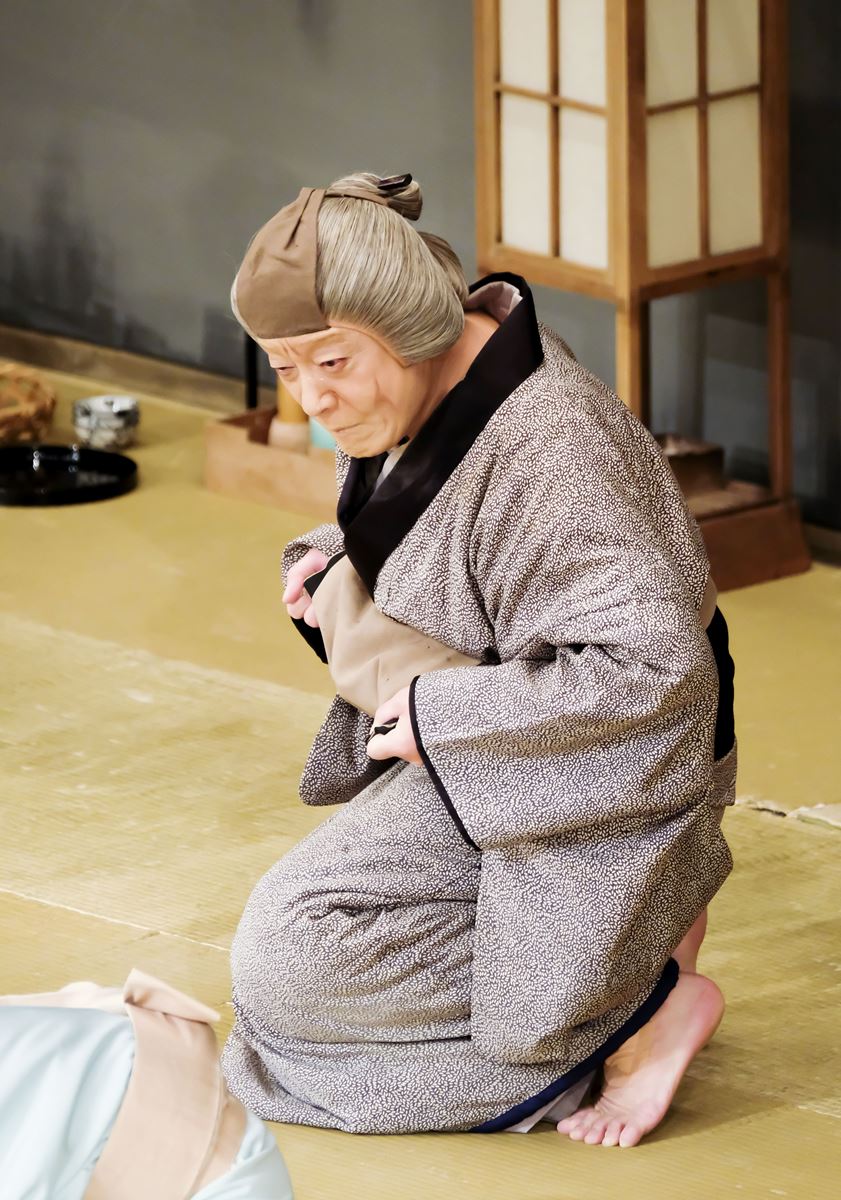

上村吉弥 『仮名手本忠臣蔵』おかや「婿殿を遠慮なく責めさせてもらっています」

第37回

「色に耽ったばっかりに」と述懐しながら血に染まった手を白塗りの頬になすりつける早野勘平。『仮名手本忠臣蔵』六段目の主人公だ。あともう数分、いや数十秒待てば、腹切りせずに済んだかもしれない。晴れて四十六番目の義士として討入りに加われたかもしれない。だが、与市兵衛の女房でおかるの母おかやは、夫を殺害したのは勘平だと責めて追い詰める。

<あらすじ>

百姓の与市兵衛は、娘おかるを祗園町へ売ってこしらえた五十両の金を懐に、雨夜の山崎街道を急いでいる。だが斧定九郎に襲われ金も命も奪われた。一方おかるの実家に身を寄せ狩人に身をやつしている勘平は、再び武士となり討入りに加わるための御用金を調達しなくてはならない。まさにその山崎街道で、男の死体から五十両の入った財布を取ってしまう(五段目)。

一夜明け勘平が家に帰ると、おかるを迎えに祗園町の一文字屋の女房お才と女衒の判人源六が家にいて……。

今月の歌舞伎座では新開場以来の『仮名手本忠臣蔵』の通し上演が行われており、いつもとはまた違った賑わいを連日見せている。夜の部の六段目でおかるの母おかやを勤めるのは上村吉弥さんだ。これまでに、十八世中村勘三郎、四世坂田藤十郎、松本幸四郎、片岡仁左衛門と4人の勘平と共演してきた。姑と婿として少しだけ遠慮がありつつも、おかるを挟んで仲睦まじい様子だった二人なのに、どの段階でおかやは勘平を疑い始めたのか。そもそもおかやは勘平に対してどんな気持ちを抱いていたのだろう。深ボリ隊は稽古真っ最中の吉弥さんを直撃した。

Q. 幸せな婿と姑の間柄が一転。おかやの心の内はどう変化する?

── 吉弥さんが初役でおかやを勤められたのが2002年、勘平は十八世中村勘三郎(当時勘九郎)さんでした。

上村吉弥(以下、吉弥) あの時私は磯貝十郎左衛門一役で、四段目と十一段目に出る予定だったんです。稽古が始まったある日、食事しているときに「おかやの代役を」と電話が来ましてね。そりゃ驚きましたよ。「忠臣蔵ならどの役でもすぐ代われなければいけない」と聞いたことはありましたが、私は当時47歳、まさかおばあさんが回ってくるとは思ってもいませんでした。とりあえずビデオは渡されましたが、結局誰にも習う時間がなくて、初日開けてやるべきことは覚えましたが、台詞は一部イヤホン装置を使わせていただきました。本番の途中で受信機からコードが抜けてしまった日があって、作者さんが上手の袖で一生懸命台詞をつけてくれたこともありましたね。おかるの坂東玉三郎さんからは「まさかあなたの娘をやるとは思わなかったよ」と言われました(笑)。あの時は本当に皆さんに助けられて初役の代役を勤めさせていただきました。

── これまで4人の勘平さんと共演されていますが、藤十郎さんだけが上方式ですね。

吉弥 六段目は上方と江戸ではやり方も道具もかなり違います。上方式なら上手に障子屋台があって与市兵衛の遺体もそこに寝かせるんですが、江戸式では仏壇の前のちょっと上手に寝かせます。また河内屋さんの勘平は下手にある小川で足を洗って入ってくる。江戸式だと木戸を開けてたらいで足を洗いますね。仁左衛門さんは江戸寄りのやり方で、帰宅してから紋服に着替えます。やはりこの水浅葱のお衣裳は何ともいえずいいですよね。幸四郎さんも江戸式、山城屋さんは上方式に「肩入れ」(つぎはぎ感のある衣裳)を着ておられました。腹を切るタイミングも場所も違います。今回は(尾上)菊之助さんが勘平ですから、もちろん江戸式。今回不破数右衛門をなさる歌六さんが「江戸式でもお家によっていろんなやり方があるんだよ」とおっしゃっていました。勘平さんの息の微妙な違い、段取り、動きの違いなど、さらにこれからわかってくることもあると思います。

── おかやのこしらえの特徴はどこになるでしょう。

吉弥 まず着付は米小紋(よねこもん)といって米粒のような柄の小紋です。同じおばあさんでも『引窓』のお幸は菊の小紋なんです。出が武家なのでちょっと品がある。おかやは百姓の女房で「土婆(つちばば)」とも言われます。『実盛物語』の小よしもそうですが、同じ世話のばあさんでも身分の違いが微妙にありますね。おかやの鬘はお好みですが、上方は「おばこ」という世話の老母などに使う鬘、江戸では丸髷の小さいのを使うことがあります。私は今回江戸式の鬘にしました。顔も日焼けしているはずなんですよね。『引窓』のお幸よりは色を落とします。本当はおかるも真っ白じゃおかしいんですが、そこはお芝居の嘘、やはりおかるは白くないとね。昔前進座さんの『俊寛』を拝見したら、千鳥の顔の色がかなり灼けた色で裾も引いていなくて、島の海女ということでとてもリアルでした。

── 六段目は冒頭におかるとおかやの二人の場面がつくことがありますね。

吉弥 東京ではあまり上演されない場面です。美しく髪を整えているおかるを、おかやが微笑ましく眺めている。幸せな母と娘の時間ですね。塩冶家に奉公させたと思ったらいきなり勘平さんを連れて帰ってくるんですから、そりゃ与市兵衛夫婦はびっくりしたと思いますよ。勘平も内心困っていたんじゃないかと思う(笑)。二人に気を使って気を使って小さくなって生活していたんだろうなと思います。おかやに敬語を使っていますしね。侍の行儀の正しさもよくわかります。

娘がかわいいからこそ、娘が愛した婿のために

── さて、幕が開くと一文字屋のお才と女衒(ぜげん)の判人源六が既にやってきています。

吉弥 覚悟はしていたことなんですよ。婿さんを元の武士に戻し、討入りに加わってもらうために夫婦で話し合ったんです、娘を売ろうと。おかるももちろん承知している。婿さんだけが知らなかったこと。でも一文字屋へその話をつけにいったはずの与市兵衛が、朝になってもまだ家に帰ってこない。なのに先にお才と源六がやってきて「半金だ」とお金を渡そうとするんです。なので「ちょっと待ってください」と。おやじ殿と一文字屋がどんな取り決めをしたかわかりませんし、もしかしたら源六達の嘘かもしれないじゃないですか。

── おかや、結構しっかり者ですよね。言うべき時にちゃんと言いますね。そして勘平が戻ってきた後は、ホッとした様子で婿殿の世話をあれこれと焼きます。

吉弥 着替えを手伝ったり、雨漏り直してくれと頼んだり、貧しい家なりに婿との平和なやりとりをしています。勘平も居候させてもらっているようなものなので、それくらいはやらないとね(笑)。その着替えている途中で勘平が何か落としたので拾い上げてみると縞柄の財布。おかやは一瞬「?」と思っただけでここはサラッと終わらせておきます。勘平とおかやで「はは」「ほほ」「はは」「ほほ」と交互に笑い合うのを「きみ笑い」といいますが、今回は勘平さんだけが気まずい感じで思入れをします。同時にこの段階で、お客さんにもこの血の付いた財布を一度見ておいていただく必要があります。後にお才が見せる縞の財布と同じ柄ですよと。

── そして、娘を一文字屋に売ることにした事情を勘平に話します。

吉弥 ここがおかやの長台詞で、初役の時にイヤホンが外れちゃったところです(笑)。勘平はお才や源六が家にいる事情をここで初めて知るわけです。正直、勘平さんはこの家にとって厄介な存在だったかもしれない。でもその勘平さんを思う娘かわいさで、逆に娘を売るしかないと決めた。おかる自身も「私が行きますから」と言ったことでしょう。おかるの方が勘平さんより先に肚が決まっていたかもしれない。そうまでして勘平を元の武士に戻して討入りに加わってもらいたかった。

しかしあの時分、娘を売るということはそんなによくあることだったのかなとは思うんですよね。『人情噺文七元結』の角海老のお駒も、お久ちゃんをいきなりは見世に出したりしなかったじゃないですか。いったん売ってしまえば娘がどうなるかわからないのに、この夫婦はよく娘を差し出せたなあと。

── おかやがととさんはまだかと心配して玄関先に佇んでいるときに、勘平はお才の財布の柄を見て愕然としています。おかやもその様子には気づいていない。お客さんだけが状況を分かっている、とても演劇的な場面ですね。

吉弥 そうですね。そして結局おかるは売られることになり、せめて少しの間だけでも二人だけにしてあげようと、おかやはおかるの荷物を作るために引っ込みます。ここのおかやの娘を思う台詞もいいですね。「髪は切っても伸びるもの。でも指は切られぬように」と。昔ね、「指は切っても伸びるもの」と言い間違えた人がいたらしいです(笑)。『傾城反魂香』でも、おとくが「手も二本、指も十本ありながら」のところで「足も十本」って言ってしまって、「わしゃムカデか」と言った又平がいたとかいないとか(笑)。

しかしここは勘平さんが一番辛いでしょうね。全部わかっているわけだから。おかるを売らなければならないだけでも辛いのに、たった今「自分が与市兵衛を殺してしまった」という罪の意識も加わって。

── おかやも泣きますね。

吉弥 あそこは押し殺した泣き、大声で泣き過ぎないようにしています。そうしないと勘平さんが辛過ぎてしょうがないでしょうね。「歯をくいしばり」と竹本にも書いてあります。手ぬぐい咥える人もいますね。

おかやが中盤の芝居を動かしている

── おかるは連れていかれてしまい、残ったのは勘平と二人だけです。

吉弥 ここでおかやも気持ちがちょっと変わったかもしれない。ふと気づくと二人の間に見えない壁があることに気づいたと思うんです。「わしも親父殿もこなた一人が頼りじゃ」と言いますが、ここでは「親父殿も」を立てるようにと言われました。勘平はその名前を耳にするたびにズキッと刺されたような思いでしょう。そういう思いが少しずつ重なっていって追い詰められていくのでしょうね。

── そしてめっぽう弥八たち猟師三人が与市兵衛の遺体を運んできます。

吉弥 親父殿が殺されたなんて、いやそんなはずない、またいつものようにあんたたちが酒を飲めないこの人に飲ませて連れてきたんでしょうと、この時点では三人の言うことなんてまるで信じていないんですよ。「何言ってるんだかもう」という気持ち。「ああ泥だらけだな、雨の中酔っぱらって転んでどろどろになってしまったんだな」と。でも笠をとってみると顔はきっと凄い顔つきになっていたのでしょうね。息をしてない、返事もない、そこで初めて与市兵衛が死んでいることに気づくようにしています。

── そのおかやの驚きを背中で感じている勘平。そしておかやも勘平の様子が不自然なことに気づきます。

吉弥 勘平の方を振り向いて、手にしていた手ぬぐいを見て財布のことを思い出し、勘平の顔を見て勘平が落とした縞柄の財布を思い出し、頭の中でいくつもの点と点がパッとつながった感じですね。これは問わねばなるまいと。「よもやよもやとは思えども、わしは合点がいかぬ、舅の死に目に遭ったらびっくりするはず」と。

── たしかにおかやの疑問は「ごもっとも」なんですよね。勘平も、そこで初めて与市兵衛の遺体に気づくふりをするような悪人ではない。

吉弥 正直すぎて良い人なんですよ。冒頭の平和で幸せなこの家の様子が、おかるが出ていったときにまず大きく変わります。その後二人侍が出てくるまではおかやが芝居を動かしているように思うんです。それを勘平さんがじっと受けている。

── 血の付いた縞の財布を勘平の懐から奪い、勘平を散々に叩きます。

吉弥 初役の時の勘九郎(十八世中村勘三郎)さん、幸四郎さん、仁左衛門さん、みなさん「しっかり叩いていいから」と言ってくださって。財布の先の部分でパンパンと音がするように遠慮せずに打ちました。ここはおかやが芝居を動かしているということも大事に勤めています。もちろん脇役としての気持ちを忘れずに。

── 五段目・六段目ではこの縞の財布が活躍しますね。

吉弥 たしか忠臣蔵で使っている縞の財布は全部で4~5枚くらいあるんじゃないでしょうか。五段目で与市兵衛が持って出る財布、定九郎が咥えて出る財布、勘平が奪う財布、六段目でお才が見せる財布、そして勘平が持っている血の付いた財布……。関西式ではお才が「このべべの端切れでこしらえた財布を(親父殿に)渡した」と言いますから、お才は財布と同じ柄の着物を着ています。

── 勘平をなじり、テンションが上がっているおかやですが、そもそも元は武士で刀を持っている勘平に対して、警戒するとか怖いと思うことはなかったのでしょうか。

吉弥 それはないでしょうね。それどころか、居候させてやった、あなたのために娘を売って金を作ろうとした。そこまでしているのにどういうことなの?という気持ちだけ。母であり妻である気持ちひとつです。

── ここでおかやは前帯の左右を両手でグッとひっぱるようにつかみますね。四段目で由良之助が花道でグッと肚に力を入れるしぐさを思い起こします。

吉弥 帯締め直して力を込めて勘平さんに向かっていく。そしてたぶさを掴んで叩きます。たぶさは侍にとって命のように大事な場所ですから、今までそんなことやったことないわけです。それくらい気合入れないと向かっていけなかったんでしょうね。そして勘平のたぶさを掴む振りで髷の根元にある栓を抜いて、がったりになって、髷が揺れて乱れるようにしています。

そういえばうちの旦那(片岡我當)がおっしゃっていましたが、「上方の二枚目の役の時は手持無沙汰になったら両手を後ろに回して帯を直しなさい。あるいは着物の上前、襟元を直しなさい」と。(『心中天網島』の紙屋)治兵衛なんてそうじゃないですか。すぐ帯締めたり襟直したり。上方の二枚目って手の使い方が難しいんですが、そういうしぐさが自然にできていれば二枚目らしい形になりますからね。今月(上村)吉太朗が南座で『伊勢音頭恋寝刃』で今田万次郎をやっておりますので稽古の折そう言っておきました。

── そこへ二人侍、千崎弥五郎と不破数右衛門が与市兵衛の家にやってきます。おかやは勘平を逃がすまいとその腰にすがりつきますね。

吉弥 あそこのおかやはもう狂乱に近いのですが、筋は通っているんです。勘平がすべてを放って出ていってしまうのではないかと思ってしまうんでしょう。おかやは与市兵衛の遺体のそば、二枚折りの内側にいますから、直接勘平さんの姿は見えないので音だけが頼り。勘平さんが刀の抜き身に映った自分の頭の髪の乱れに気づき、ちょっと直してチャッと鞘に収める。その音がきっかけで二枚折りから出て勘平にすがりつく場合もありますが、今回は勘平さんがさらに刀をトンと畳に突いた音がきっかけになります。

とにかく勘平さんってやさしい人なんですよ。「それほど言うのなら」とおかやを自分の腰にすがりつかせます。でもあまりにしっかりとくっついてしまうと勘平の形が崩れるので、エアですがりつきます。勘平がトントンとよろけたときもいい形にならないといけませんからね。

謝っても謝りきれない思い

── おかやは立っているときも座っているときも、ずっと腰を「く」の字に曲げていますよね。1月に国立劇場の歌舞伎公演で勤められていた『毛谷村』のお幸は、すっと背中をまっすぐに座っていました。同じ老母でも違いますね。

吉弥 あのお幸は武家の奥方なので、少々前かがみではありますが背筋は伸ばしているんです。

── そしておかやは、勘平が与市兵衛を殺して、おかるを売った金を奪ったと二人に話します。

吉弥 勘平からすると「ああ、言ってしまった……」という思いでしょうか。それだけは二人の前で言ってほしくなかったでしょうね。おかやとしても勘平に裏切られた思いですよ。婿としてかわいがって大事にしていた分、その愛情は反転して憎しみに変わってしまった。娘は売られてしまい、亭主までいなくなったわけですから。この後勘平が腹を切るまでは、おかやはずっと与市兵衛の遺体のそばにいます。このあたりになるともう喉からっからで、水や飴がほしいところです(笑)。

── ふいを突いて勘平が腹に刀をつき立ててしまいます。しかし千崎が調べてみると与市兵衛の致命傷は鉄砲傷ではなく刀傷だった。つまり勘平が与市兵衛を殺害したのではないこと、そして勘平が撃ったのが奇しくも親の仇・定九郎だったとわかります。

吉弥 あそこは難しいですね。あれだけ散々に勘平さんを責めたてておいて、親父殿を殺したのは別の人間だと知るわけですからね。「婿殿ではござりませなんだか」とは言いますが、そんな簡単な謝り方では済まない気持ちです。もっともっと謝らなきゃいけない。申し訳なくてしかたないですね。

── 勘平が落ち入るときはおかやが勘平の背中を抱き留めています。

吉弥 勘平は末期に「かる、かる」って言うんです。「自分の死をおかるには言ってくれるな」という気持ちですよね。この後の七段目で(寺岡)平右衛門がおかるに勘平の死を告げるまで、おかるはまるで知らないわけですからね。

── 忠臣蔵の前半は塩冶家の武家のお話、時代物らしい場面が続きますが、この六段目は世話の一幕です。吉弥さんにとってこの六段目の魅力とは何でしょう。

吉弥 藁ぶきの家が舞台で、ほんとにしっとりと芝居らしい場面ですよね。そして勘平という悲劇の青年がよく書けていると思うんです。立役なら誰もが勘平はやりたいでしょうね。長い長い忠臣蔵の中でも六段目は単独で上演されることが多いですが、それもわかります。同じ悲劇でも四段目は単独では上演しにくいじゃないですか。そしておかやは世話のおばあさんなのに、ここの主人公・勘平さんに向かっていく役だということですね。皆さんに言われます、「おかやは大変だ」と。

おかる勘平というカップルは特に華やかな二人だなと思うんです。由良之助はもちろん立派なのですが、この二人はやはり花形的な役どころだと思いませんか。この二人がいなかったら忠臣蔵もちょっと雰囲気が変わってしまう、そんな気がします。お客様にもこの六段目で十分に勘平の悲劇を堪能していただいて、その後の華やかな七段目でおかるの哀しみをたっぷり味わっていただけたらと思います。

取材・文:五十川晶子 撮影(舞台写真除く):源賀津己

プロフィール

上村吉弥(かみむら・きちや)

1955年4月27日生まれ。美吉屋。73年8月片岡我當に入門し、同年10月大阪新歌舞伎座『新吾十番勝負』の寛永寺の僧ほかで片岡千次郎を名のり初舞台。93年11月南座『草摺引』の舞鶴ほかで六代目上村吉弥を襲名。86年十三夜会賞奨励賞、咲くやこの花賞、87年大阪府民劇場奨励賞、97年和歌山県文化奨励賞、99年歌舞伎座賞、2007年、12年、17年、19年に国立劇場優秀賞、16年第三十五回京都府文化賞功労賞、21年大阪文化祭賞を受賞。

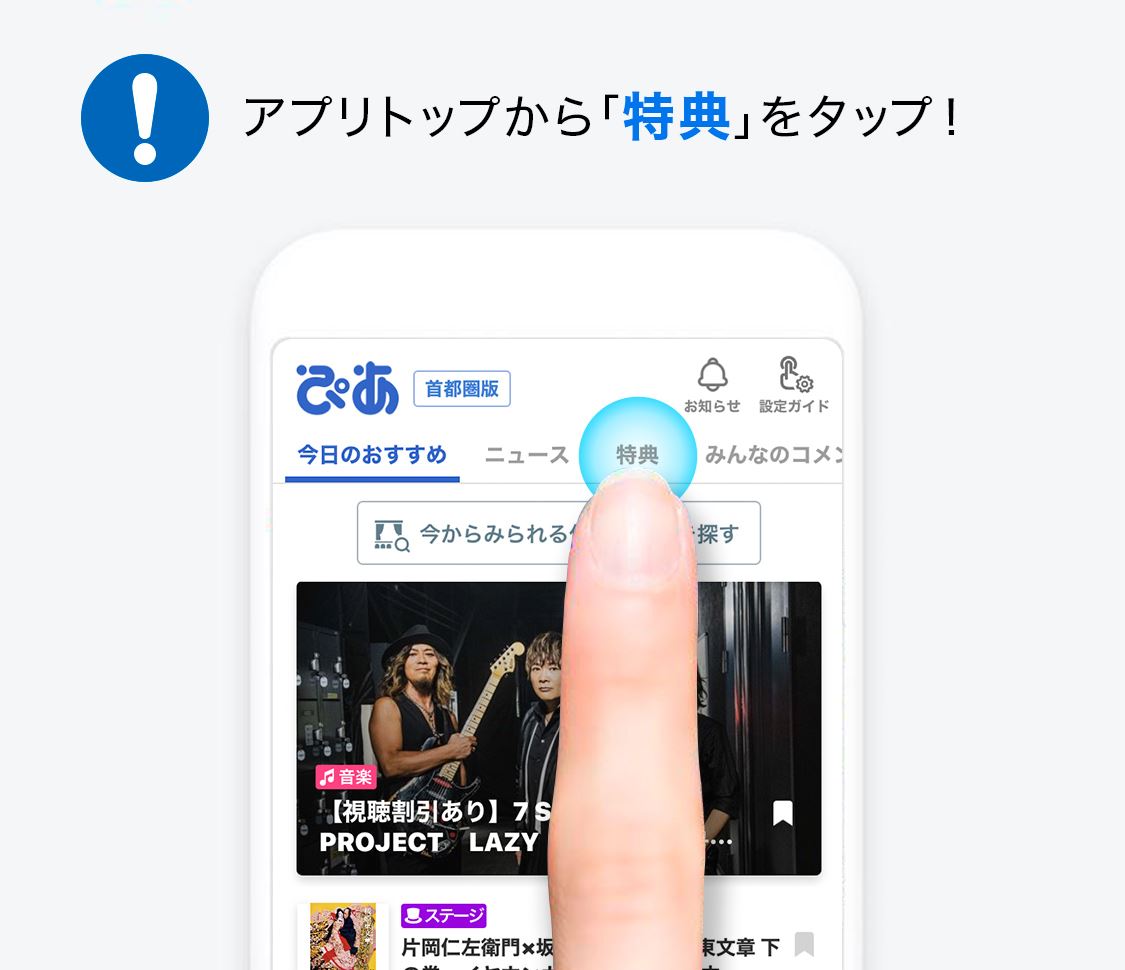

「ぴあアプリ」よくばり❣ぴあニスト限定!

アプリで応募プレゼント

【応募方法】

1. 「ぴあアプリ」をダウンロードする。

こちらからもダウンロードできます

2. 「ぴあアプリ」をインストールしたら早速応募!

「よくばり❣ぴあニスト」でプレゼントに応募する場合は上記申し込みボタンからお進みください。

※お申込みページに行くためには「よくばり❣ぴあニスト」の登録が必要になります。

※「よくばり❣ぴあ二スト」とはぴあ(アプリ)を思う存分楽しめるプレミアムな会員です。

初めてご登録された方を対象に、1ヵ月の無料購読体験期間を提供します。

詳細はこちらをご確認ください。