「ゆけ!ゆけ!歌舞伎“深ボリ”隊!!」今月の歌舞伎座、あの人に直撃!! 特集

片岡孝太郎 『彦山権現誓助剱』「毛谷村」お園 「かわいくて強くてマイペース。きっとB型ですね(笑)」

第38回

自分をつけ狙う忍びの者をノールックで仕留めてしまう武道の達人。なのに初めて会った許嫁・六助の前では盛大にテレて、いそいそし過ぎてあれこれやらかしてしまう。「毛谷村」のお園は本当に強くて、本当にかわいい。

<あらすじ>

豊前国毛谷村に住む六助は、山賊に襲われた幼い弥三松を助け、自分の家に連れて帰ってきた。そこへひとりの老女がやってきて、さらにまたひとりの虚無僧が訪ねてくる。その正体は……。

『彦山権現誓助剱』(ひこさんごんげんちかいのすけだち)の「毛谷村」に登場するお園は、歌舞伎の女方の役としては珍しく武芸の達人。「女武道」と呼ばれる役柄の代表格だ。今月の「四月大歌舞伎」でこのお園を勤めるのは片岡孝太郎さん。今回で6度目となる。

なぜお園は最高に強くて凛々しくて、そしてこんなにもかわいらしいのだろう。深ボリ隊は稽古を控えた孝太郎さんを直撃。お園の魅力を支えている心と技についてお話をうかがった。

Q. 強くてたのもしいけど可愛らしい、お園の魅力を伝える工夫とは?

── 「毛谷村」を拝見するたびにお園という女性が大好きになってしまいます。孝太郎さんが勤めるのは今回で6度目になりますが、まずは初役のときの思い出について教えてください。

片岡孝太郎(以下、孝太郎) 88年の三越劇場でした。六助が(中村)信二郎のにいさん(現・錦之助)で、私は(七世中村)芝翫のおじさんに教えていただきました。三越劇場は独特の雰囲気を持った芝居小屋のような劇場で、お客様との距離も近くて、その反応を直に感じてすごく緊張したのを覚えています。それとこんなことも思い出しますね。お園は裾を上げて紐でしっかりと締めて、いわゆる旅の姿で花道を出てきます。一見白い紐一本で締めているようで、中に繻子(しゅす)という滑らかな生地の黒い紐も締めているんです。裾が落ちてこないように、保険みたいなものですね。骨盤のところで思いきり締めるので、基本的にちょこちょこ歩きしかできないんです。でもお園は男の振りをしていますから歩幅も大き目、動きも大き目、下駄でポンと足を踏み出したりするので裾がパッと落ちてしまうこともありました。六助の家に入り、僕ら「かまぼこ」と呼びますが、あの木肌の階段を上がる動作でも裾が落ちてしまわないかひやひやしたり。

── お園は女のひとり旅ということで、虚無僧に姿を変えているわけですね。

孝太郎 そうなんです。身をやつしているということで紙衣(かみこ)のようなデザインの衣裳を着ています。

── 尺八を持って、ちょっと助六の女版のようでもあります。このこしらえについて伺いますと、鬘は紫の「帽子」という小さなきれが着いているものです。

孝太郎 この鬘、案外重いんですよ。普通は生え際がきれいに見える羽二重に毛をはやしたタイプの鬘を使うことが多いんですが、このお園の鬘はちょっと古風で、蓑(みの)といって毛を編み込んだタイプのものなんです。この帽子という布きれはよく口上で女方の鬘にも使われていますよね。この紫の色も人によって微妙に青味が強かったり弱かったりと違いがあるんです。帽子には紐がついていて、これを頭に結んでから鬘を被る方もいますが、僕の場合は初めから帽子を鬘に装着してもらっています。紐でギュッと頭を縛るとその痕が額についてしまうので。鬘で使っている油分が帽子についてしまわないように裏には油紙も貼ってあるんです。

── この帽子から覗く眉も独特ですよね。

孝太郎 『暫』の女鯰の照葉などもこの眉ですから、強さを表していますね。これ自慢話になっちゃうんですけど、この独特の眉を描くのが苦手という声をよく聞くのですが、僕はなぜかこのタイプの眉、パパパッと描けちゃうんです。なぜなんでしょうね。なんなら他の眉よりも得意かもしれない。

── お園は眉も剃らず鉄漿(かね)もつけず。独身の女性なんですよね。なのに、女性はまず被ったりしない天蓋という笠をかぶり、尺八を手にしています。

孝太郎 この天蓋は女方にとってはハードルの高いものです。これ、頭に乗せているだけなんですね。固定していないんです。なので振り返ったりして頭を動かすたびに天蓋も回ってしまって、下手すると外を覗くための小窓の部分がずれてしまったりするんですよ。かといって変に固定すると天蓋を取るときに髪型が崩れてしまう。この後に乱れを直せるようなタイミングはないですから。なので僕の担当の床山さんと天蓋の安定のさせかたを独自に工夫しました。それと、お園は女方の役の中でも暴れまわる役なので汗を結構かくんです。首回りなど襟で磨れて化粧が落ちてしまいがちなので、ふだんは僕あまり粉ははたかないんですが、このお園のときは首回りも粉をはたくようにしています。そしてこの尺八、実際には吹かないんですが、それに合った所作や指使いをしています。

天蓋を取るまでは男っぽいしぐさで

── 孝太郎さんは2011年松竹座で通しで上演されたときにもお園を勤められています。

孝太郎 「一味斎の屋敷の場」や「瓢箪棚の場」など、なぜお園が一味斎の敵討ちをするために家を出たのか、お母さんとの関係などが描かれるので、「毛谷村」のお園を勤めるのにもとてもありがたい経験だったと思います。強さと美しさを併せ持った、なんでしょう、アンジェリーナ・ジョリーみたいな感じでしょうか。

── まさに! そんな腕の立つお園ですが、父の敵、妹の敵を探して、たったひとりで旅をしているんですよね。それも今の山口から京都、須磨、そして福岡方面の彦山へと、結構広い範囲を。

孝太郎 なのでお園の花道の出のときの気持ちとしては、結構切羽詰まっている、そして相当に孤独だったと思うんです。そしてたぶん噂は回っているんですよ。女武道のやつがどうも敵を探していると。

── その花道の出がとても印象的です。先ほどもおっしゃっていたように、見た目は虚無僧、歩き方も声も男として花道を出てきます。

孝太郎 花道でふたりの搦み(からみ=立廻りなどで主役に立ち向かい引き立てる役)がお園にかかろうとしたときに足をポンッと出すんですよ。ここ、ぜひ見てほしいところなんですが、男なら外輪(足先を外側に向ける)で足を出すんですが、お園は本当は女なのでつい内股で足を出してしまうんです。でも、「あ、違った」という感じでじりじりと足を外輪に動かすんですね。

── まずはその出のしぐさがお園の性根を象徴しているんですね。

孝太郎 そうなんです。この後は天蓋をとるまではずっと男っぽいしぐさで通します。

── 弥三松の帷子が干してあるのを見て六助の家に目をつけますが、家の中から六助に「偽虚無僧だ」と言い当てられ、「その返答、して聞けん」と家に入っていきます。

孝太郎 そこで天蓋を外して、お客様には「ああやっぱり女の人だったんだ」ということをしっかり見ていただくんですね。

── この後、懐刀を手に弥三松を抱っこしてきまる、あの姿がまた一際強くて美しいですね。

孝太郎 父(片岡仁左衛門)とも「昔は横向きに抱えて抱っこしてたなあ」と話していたところですが、この抱っこ、今は後見さんが半身を抱えたり、小さい合引きを用意して弥三松をそこに立たせて、ちょっと前かがみになってもらって支えるという形が多いです。ここは左手で子供を抱えて右手で刀を振り上げていますから、なかなか辛い恰好なんですよ。

── あの張りつめた空気の中の美しい形は、後見さんとの息のあった熟練の技が支えているんですね。

孝太郎 芝翫のおじさんもおっしゃってましたが、「お園はとにかく用事も多いし動かなきゃいけないから大変だよ。とにかく義太夫に全部当てるようにね」と。このお役、本当に用事が多い。だから後見さんが大変なんです。後ろで道具を出したり引っ込めたりという段取りがよくないと、お園も義太夫に合わせて芝居を運べないんですよ。後見の仕事が難しい狂言の中でも特に難しいものですね。僕の初役のときは父のお弟子さんがやってくれていたんですが、芝翫のおじさんはそう簡単に人を褒めたりされないのに、そのお弟子さんについては「あの子すごいね、できるね」って褒めてくだすったのが我が家でも伝説になっています。

――そんな緊張感の中、お園はずっと六助を注視していて警戒を解いていないんですよね。

孝太郎 そうなんですよ。子役さんも居心地悪いと動いたりごそごそしたくなっちゃうし、内股で立っているので不安定になると「うわっ」と態勢を崩しそうで怖いです。ここは特に力が要るところです。

会いたいと願っていた人に会えた時の気持ちを大切に

── そして相手が八重垣流の達人の六助とわかってからお園は急に人が変わったようになります。お園の気持ちがもう手に取るようにわかります。面白い場面ですよね。

孝太郎 ひとつの狂言の中でも面白いところ、おかしみのところ、哀しみのところといろいろな場面がありますが、ここは「毛谷村」というお芝居の中でもある意味面白いところかもしれません。ただ、お客様を喜ばせるためにそうするというよりも、女であることを捨てて男として武芸の達人として生きてきたお園が、自分の唯一のよりどころであり、いつかは会いたいと願っていた人に会えた時の気持ちを大事にしたいと思っています。

── さっきまで敵討ちに燃えていたのに、六助に会うと「家来のひとりやふたり」どうでもいいといわんばかりにうれしくってしかたない感じですよね。たまたま手に触れた臼まで持ち上げてしまう。

孝太郎 六助に気を取られて思わず臼を持ち上げてしまい、「あ、持ち上げちゃった、やばい、こんなところ見せたら嫌われないか」という気持ちですよね。

── その後も六助に「女房を持っていないか」と尋ねるところも、さっきの人と別人ですかと思うほど、まあかわいいです。

孝太郎 その間ずっと六助は戸惑っているんですけどね(笑)。そりゃ急にやってきて「あなたの許嫁だ」なんだと言われてもね。一味斎はもちろん尊敬する師匠だけど、ここの六助、かなり困っているでしょうね。

── それにも気づかず慣れない手つきで夕飯のしたくをしようとして、六助が腰に挟んでいた手ぬぐいを勝手にポンとひっぱって姐さんかぶりをします。

孝太郎 もうほんっとにマイペースなんですよ、お園(笑)。それとここも後見さんとの息が大事です。この六助の手ぬぐいと実際にお園が被る手ぬぐいは別物なんです。後ろ向くと後見さんから頭に被る方の手ぬぐいを手渡されて頭にかけて、また六助に返すときは元の手ぬぐいを返します。

── あのお園のいそいそとしたかわいらしい態度の裏にはそんな早業があったんですね。

孝太郎 尺八を火吹き竹と間違えて使ってしまったりするのも、彼のことが気になって気になってしかたなくて、目の前のことに集中できてないというお園の気持ちが伝われば。そういうふうに見ていただければと思います。

── 手ぬぐいを借りたり返したりの何気ないしぐさもいちいちテキパキしていて、お園らしいなと感じます。

孝太郎 芝翫のおじさんもそうなさっていたんですが、一つひとつの動きの意味がわかりやすいように、ちょっとくどいくらいしっかり表現するという教えだったので、僕もそれは心がけています。

── 武芸の達人の吉岡一味斎の下で幼いころから武道に励んでいたので、ご飯なんて炊いたことないでしょうに。

孝太郎 この『彦山権現誓助剱』の前段を見ていただければより分かると思うのですが、お園はとても立派なお屋敷のお嬢様で、家来たちにかしづかれて育ってきているはずなんですよね。それに父からは武道だけを教わって育てられてきていますから、家事なんて一切やったことないと思うんですよ。それでも六助の女房として女らしいところ見せたいし、そもそも一目ぼれしちゃってるというのもあるでしょうね。

サワリは「踊り」にならないように

── そしてお園のサワリです。見せ場が続きます。

孝太郎 忍びの者の搦みが出てきますので、立廻りをしながら義太夫の語りに合わせなければいけません。

── 「野寺に荒るる一つ家に」で手を屋根の形にしたり、義太夫に沿った振りがあります。

孝太郎 これはもう踊りの当て振りですよね。ただ先代の羽左衛門のおじさま(十七世市村羽左衛門)がおっしゃってましたが、「(義太夫のサワリは)踊っちゃだめだよ」と。

── 踊りにならないように何か気をつけてらっしゃることはありますか。

孝太郎 太夫さんや三味線さんとやりとりしながらなので日によって微妙に違ったりしますが、こちらの気持ちを優先して撥を合わせてもらうという場合もあれば、気持ちを全部太夫さんに語ってもらってこちらが動きを合わせていくということもあります。

── 気持ちがちゃんとそこにあれば、竹本さんと役者さん、どちらが後先でも関係なく、踊りにはならないということでしょうか。

孝太郎 そういうことですね。

── ここでもお園は、忍びの者の方を見なくても、小手先でしとめてしまっているように見えます。

孝太郎 そもそも僕ら女方は基本的に長い太刀を扱うことって少ないんですよ。懐剣など短刀はあっても。長いものを使う狂言はだいたい敵討ち物で、それも普通の太刀より短いものを使うんですね。でもお園の場合は忍びの者の持っていた普通の寸法の刀をとり上げて使います。それもふだんから使い慣れているように見えなければならない。刀を持ったときの形がいい形にならなければいけないんです。

── 忍びの者が何度もお園にかかっていきますが、お園にかかれば子ども扱いです。

孝太郎 この忍びの者のような搦みって難しいんですよね。タイミングが大事なので、義太夫の音がきっちり取れて動きがシャープで綺麗でなきゃいけない。誰でもできるわけではないんです。お園はこの搦みとの立廻りしながらも悲しみや怒りをつい出してしまっているんですね。口惜しさが募ってつい搦みの首を絞めてしまって、気づいたら「あ、締めちゃってた」、みたいな。

── 確かにあまり目の前のことを気にしていない感じがします。

孝太郎 それがこの立廻りにも出ていますね。夕飯(ゆうまま)の場面もそうですけれど。……この人、血液型、きっとB型ですよ。ずっとマイペースですから(笑)。

── そして六助とふたり、手を取り合って気持ちを通わせる場面になります。

孝太郎 六助にはその技量を見ればわかるわけですよ。お園が一味斎の技と精神を受け継いでいることが。なので、この人とだったら一緒に敵討ちできる、夫婦になれると思ったのでしょうね。

── 武芸者同士、どこか似たもの同士というか、普通の若い男女とはちょっと違う基準なんでしょうね。

孝太郎 そうだと思います。男女間の感情だけじゃなくて共感できたんだと思います。それにどちらもそこそこの年齢なんですよね。

── 先に六助の家にやってきていたお園の母のお幸が上手屋台から出てきて、ふたりの祝言を挙げることになります。

孝太郎 三々九度の盃も、ただ受け取っていただきますではなくて、そこにうれしさ、恥ずかしさがにじみ出れば。ただ割とすぐに「杉坂墓所の場」の老婆の遺体が運ばれてきてしまうので、義太夫的には段取りとしてテキパキ進めなくてはいけません。

── 杣人たちが引っ込み、微塵弾正こそ親、妹、家来の敵とわかり、六助が敵討ちに出るとなって、「おふくろ、女房、用意せい」となります。

孝太郎 お芝居の中で着替えさせるのってなかなか忙しいんですよ。『仮名手本忠臣蔵』の六段目の勘平も同様です。おかると衣裳さんや後見さんが協力して、猟から帰って来た勘平さんを着替えさせるわけですが、父は自分でも手を動かすのですが、十八代目の(中村)勘三郎のにいさんの勘平の時はおかるが帯を締めることになっているんです。テの長さが中途半端だったりちょっとカッコ悪い形でも、そのままその後のお芝居させなきゃいけなくなる。なので帯を結ぶのにも力を入れがちなんですが、そうするとどうしても肘を張ってしまう。でも女方なので肘張らないで力を入れなきゃいけない。そこがなかなか難しくて勉強になりましたね。着替えから片付けまで後見さんとやりとりしながらも、おかる自身が慣れている感じにしなきゃいけない。

── 六助が着替えている間はずっと「物着の合方」(編集注:舞台上で着替えの間、大鼓・小鼓を入れて演奏する合方)ですね。ただ着替えている場面なのに心弾んでワクワクします。ふたりが仲良く帯をやりとりして、時にちょっとテレるところも微笑ましくて。そしてお園は最後に大小の鞘を拭って六助に渡します。

孝太郎 あの刀はそもそも一味斎の形見なので、それを六助に渡すという大事な意味のある場面ですね。この時の音楽、われわれは「何杯」という言い方をしますが、つまり何小節ということですが、ある程度その曲の長さに収まるようにしなくてはいけないんですね。六助が大刀を手にしたタイミングで鳴物さんが「い~や~あ」と声を上げるし、こちらもそのタイミングに合わせるわけです。着替えが遅れ気味だったら鞘を拭う回数も増やして、音にパッと合うようにするんです。

── そして幕切れ。お園が片肌脱ぎになると緋縮緬が見えます。ここでまたお園のテンションがグッと上がったように見えます。

孝太郎 このときの赤には若い女性、未婚の女性ですよという意味もあると思います。結婚した女性だと襦袢は浅葱色のことが多いので。六助に紅梅の枝を渡すとき、「かわいい殿御にことほぎを」と言っているんですよね。「かわいい」という言葉を使うのもお園らしいですよね。そして僕はこの枝を六助に手渡すとき、そのまま六助の手を握って抱きつきたいくらいの気持ちを出すようにしています。父もお互いにくっつきたいなという感じにしてくれますね。でもすぐに「そうだお母さんが見ている前だった、恥ずかしい」というふうにしています。

変わり目の声の出し方の変化も楽しんで

── このお芝居の中で孝太郎さんが特にこだわってらっしゃるのはどういうところでしょうか。

孝太郎 お園に限らないのですが、子役さんがからむお芝居のときは、舞台裏や楽屋など、ふだんから子役さんとコミュニケーションをとるようにしています。どの子役さんも「このタイミングでこうしなきゃいけない」という型はしっかり教わっているんですが、意味が分からないままそうしているというお子さんが多いんです。でも、その形になることで意味が伝わると同時に、意味があるからその形になるんですよね。順番が逆になってしまうと、いくらいい形になってもお客様に伝わらないと思うんですよ。3,4歳でもちゃんと説明すればわかってくれるものです。それと子供はやはり気持ちを乗せてあげないとね。「もういやだ」となってしまったらおしまいなので(笑)。あとは小道具ですね。小道具さんやお弟子さんがチェックしてくれますが、さらに、壊れていないかどうか、置く位置なども含めて自分で最終チェックをするようにしています。使うのは自分ですからね。

── この女武道のお園、本当に見どころ聞きどころの多いお役ですが、孝太郎さんご自身が面白いと感じられるのはどんなところですか。

孝太郎 立廻りやサワリはもちろんですが、やはり変わり目の部分です。声の出し方の変化も楽しんでいただけたらと思います。例えば、相手が許嫁の六助と知ったとき、お園が「てもまああっぱれよい殿御、まあ何より落ち着いた」と言いますが、すぐ声のトーンが低くなって「いやいやまだ落ち着かれぬことがあるわいの」と。そして六助に対して「いやもうし、お前には女房さんがござりますかえ」「ありゃせまいがな、ありゃせまいがな。これでほんまに落ち着いた。これいなあ、お前の女房は私じゃぞえ」という具合に、声のトーンが変わっていきます。我に返ったときって声のトーンが落ちますよね。同じ台詞でも一本調子ではなくて、その気持ち、誰に向かって言っているのか、相手なのか自分なのか、向こうにいる人なのか、目の前の人か、過去のことなのか、未来に対しての気持ちなのか。それによって声のトーンが変わるんですよね。父が声の出し方の幅が広い人なので、そこは僕も受け継げたのかなと感謝しています。

── あそこのお園の自分ツッコミと言いますか、特に面白いことを言っているわけでもないのにとても愉快なんですよね。

孝太郎 そうそう、自分ツッコミです(笑)。本人は真剣なんですよ。面白がらせようと思っているわけではなく、あくまで真面目にやらないといけないところですね。この狂言の幕を六助と一緒に引ける役であるのもうれしいです。女方が活躍する狂言でも、だいたい最後は立役が全部持っていってしまう。これ結構ストレスで(笑)。この「毛谷村」はハッピーエンドというわけではないけれど、皆で敵討ちに臨む場面で終わることができるのが楽しいところですね。お客さまに楽しんでいただくのはもちろん、僕も楽しみたいと思います。

取材・文:五十川晶子 撮影(舞台写真除く):源賀津己

プロフィール

片岡孝太郎(かたおか・たかたろう)

1968年1月23日生まれ。松嶋屋。十五代目片岡仁左衛門の長男。73年7月歌舞伎座『夏祭』の市松で片岡孝太郎を名のり初舞台。87年眞山青果賞新人賞。93年歌舞伎座賞。98年十三夜会賞奨励賞。03年3月『斑雪白骨城』の鶴姫で、05年3月『本朝廿四孝』の腰元濡衣で、11月『絵本太功記』の森蘭丸と十次郎の許嫁初菊で、11年3月『絵本合法衢(えほんがっぽうがつじ)』の田代屋娘お亀で国立劇場優秀賞。05年大阪舞台芸術奨励賞(歌舞伎部門)。20年度日本芸術院賞などを受賞しているほか、映画「終戦のエンペラー」(13)、「小さいおうち」(14)、NHK大河ドラマ「太平記」「真田太平記」など映像作品でも活躍。

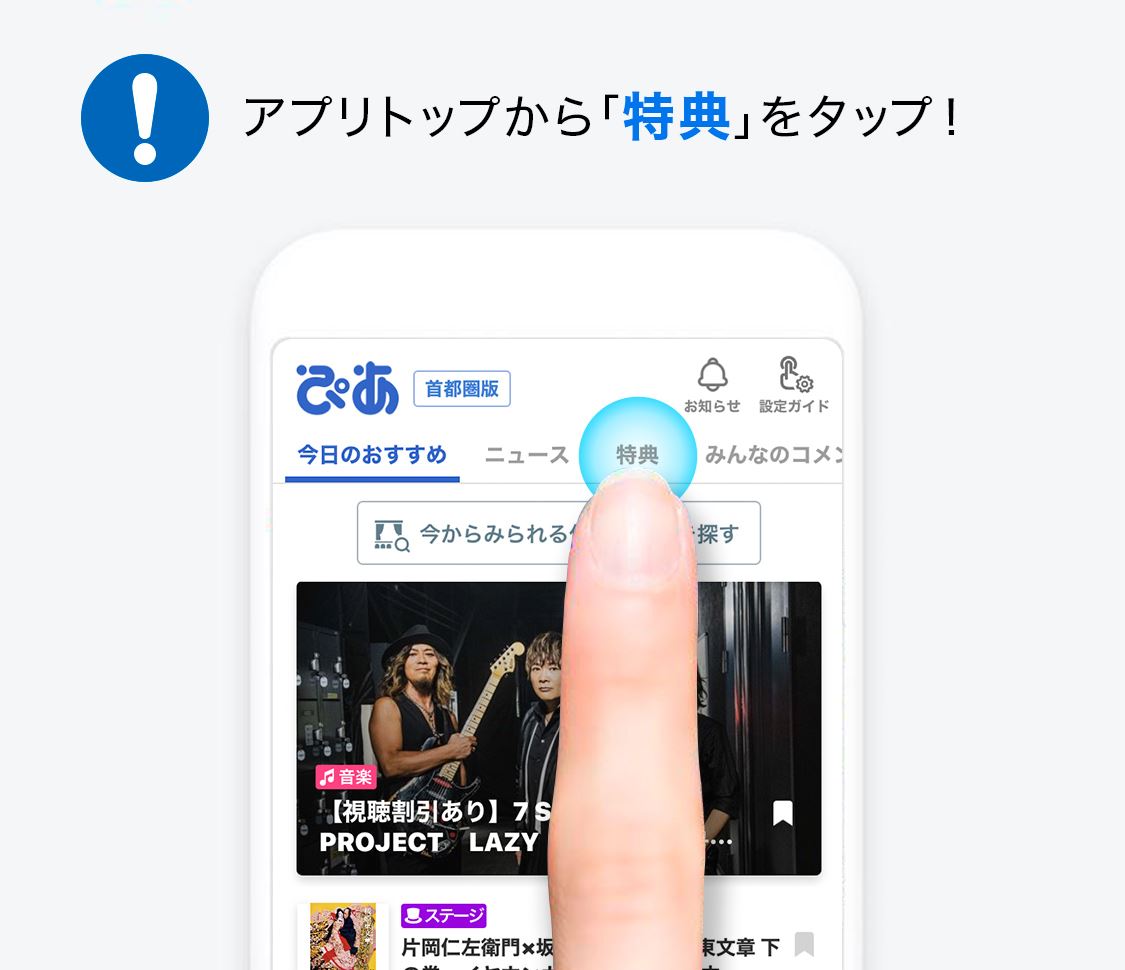

「ぴあアプリ」よくばり❣ぴあニスト限定!

アプリで応募プレゼント

【応募方法】

1. 「ぴあアプリ」をダウンロードする。

こちらからもダウンロードできます

2. 「ぴあアプリ」をインストールしたら早速応募!

※お申込みページに行くためには「よくばり❣ぴあニスト」の登録が必要になります。

※「よくばり❣ぴあ二スト」とはぴあ(アプリ)を思う存分楽しめるプレミアムな会員です。

初めてご登録された方を対象に、1ヵ月の無料購読体験期間を提供します。

詳細はこちらをご確認ください。