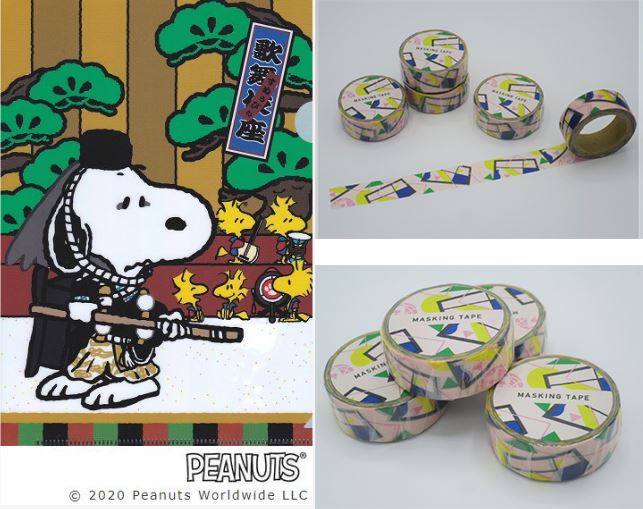

「ゆけ!ゆけ!歌舞伎“深ボリ”隊!!」今月の歌舞伎座、あの人に直撃!! 特集

中村時蔵 『三人吉三巴白浪』お嬢吉三「ホントに難しい役。でも考えてやっているようではダメなんです」

第39回

「月も朧に白魚の 篝も霞む春の空 つめてえ風もほろ酔いに 心持ちよくうかうかと」……聞いているとこちらもうっとりほろ酔い気分になる。河竹黙阿弥作『三人吉三巴白浪』「大川端庚申塚の場」のお嬢吉三の名台詞だ。

現在の隅田川河畔の百本杭のあったあたり、人魂さえ珍しくない暗闇の川端に、ぬっと現れる振袖姿の妖しい陰。ゾクゾクするようなシチュエーションだ。

<あらすじ>

節分の夜、研師の与九郎が手にしていた庚申丸という名の脇差を、借金の形に奪おうとする金貸しの太郎右衛門。一方夜鷹のおとせは、昨夜の客が落としていった百両を返そうと男を探している。そこへ振袖姿の娘が現れ向島小梅への道を尋ねる。おとせは案内しようとするが……。

八百屋お七の姿を借りて盗みを働く大胆不敵な青年、お嬢吉三。お坊吉三が感心半分、皮肉っぽく言うように、どこから見ても振袖姿のお嬢さんだ。共も連れずにこんな夜中の淋しい川端を歩いているはずのない、その妖しく美しい姿と、華麗な七五調の名台詞に惑わされる。

今月の團菊祭五月大歌舞伎でお嬢を勤めるのは中村時蔵さんだ。時蔵さんがお嬢を勤めるのは今回が3度目。なぜ誰もがこんなにもお嬢に魂を持っていかれてしまうのか。そのワケを探るべく深ボリ隊は時蔵さんを直撃。お嬢というお役の性根、そしてその魅力を織りなしているものは何なのか。たっぷり語っていただいた。

Q.振袖姿で惑わせる小悪党、お嬢吉三のキャラクターはどうつくる?

── 時蔵さんはお嬢をこれまで二度勤めてらっしゃいます。2019年の歌舞伎座では尾上松也さんと日替わりで、2023年には博多座でなさっていますね。

中村時蔵(以下、時蔵) 初役からもう6年経っているんですね。「大川端」はとにかく難しいです。観るとやるとじゃ大違い。皆さんいかにも簡単そうになさいますけどね。七五調の台詞で有名ですが、実はあまり意味のあることは言っていないんです。だから芝居をしようにも台詞にいちいち意味を込められない。まずそこに難しさを感じます。

── 河竹黙阿弥の、七五調できらびやかな言葉が連なっていきますね。

時蔵 そうなんです。意味合いよりも七五調のリズムを重視して台詞が書かれているので、あまり一つひとつに意味を持たせようとすると大らかさとか華やかさに欠けていく。その塩梅が難しい。でもね、そんなこと考えているうちはきっとダメなんですよ(笑)。

── 初役の時は(七代目尾上)菊五郎さんに習われたそうですね。

時蔵 はい。でも「大丈夫だよ、あまりあれこれ気にしなくていい、自信持て」っておっしゃって。僕自身は、初役の後にうちの父(中村萬壽)が国立劇場(2020年)で通しで勤めて、その翌年に尾上右近くんが歌舞伎座で勤めて、それらを観て「ああ、こんなふうにできたらいいな」と思いましたね。みっくん(坂東巳之助)と「難しいよね、大川端は。ほんとどうやったらいいんだろう」という話をしていたら、右近くんが「そうですか?楽しいじゃないですか」と。それ聞いて「そうでなきゃね。そういう人がやるべき芝居なんだろうな」と思いました。「なぜここでこう言うんだろう」ということよりも、役者として「ここはどう見せるか」ということが大事な芝居だと思うので。

── 今回、八代目尾上菊五郎のご襲名の團菊祭です。

時蔵 そうなんです。音羽屋のおじさまのお嬢が目にある方もたくさんいらっしゃるでしょうし、僕がお嬢でいいんですか?と。

── そのお嬢吉三の、まずはこしらえから教えてください。

時蔵 これはどなたがやってもほぼ同じこしらえです。衣裳の梅の散らし方が、人によって少し変わるくらいでしょうか。

── 時蔵さんが博多座でなさったときは、同じ梅でもお嬢の衣裳によく使われる槍梅の柄ではなかったですね。

時蔵 初役の後、衣裳さんから曾祖父(三世中村時蔵)がお嬢をやったときの衣裳が出てきたと言われ、それなら次はそれを着たいなと思っていたら、うちの父がお嬢をやることになったので父が先に着たんですよ。ホントは僕が先に着たかったんですが(笑)。なので博多座では少し変えようと。たしかあの時は梅に霞がかった柄にしていますね。鬘はどなたも同じだと思います。

── 顔や鬘のクリ(縁の線)などは何かこだわりはありますか。

時蔵 やや強めにはします。でも音羽屋のおじ様の写真を見ると特に強めではないんです。やはりね、顔をどうしよう、強めがいいかなとか考えているうちはまだまだなんですよ。

── 同じ黙阿弥の『弁天娘女男白浪』の弁天小僧も娘の扮装をしています。

時蔵 僕は弁天はやったことがないのでわからないのですが、弁天よりはお嬢の方が年齢は上という気がします。弁天は中学生くらいの悪ガキがイキッてる感じ。お嬢はもう少し年上で、そろそろ世の中のことが分かって来ているという年齢かな。

── おとせに続いて花道を出てきます。おとせに「あ、申し、お女中様」とかける声が結構高いですよね。

時蔵 あそこはできるだけオーバーに、声も高めに出しているんです。僕は女方なので普通に演じていると本当に女になっちゃうので。お嬢はあくまで男が女に化けているわけですから。これ、立役がお嬢をやる場合は気にしなくていいところだろうと思います。

花道の出のところですが、おとせの七三での台詞が言い終わるかどうかくらいのタイミングで、もう花道に出ているんですよ。おとせが「案じるせいか胸騒ぎ、心にかかる」って言い始めたらもう出てます。もちろん揚幕の音は鳴らしません。おとせが七三、お嬢は逆七三の位置、二階席の軒先くらいのところですね。そこでおとせの台詞を聞いているよう音羽屋のおじ様に教わりました。聞きながら「あ、あいつをターゲットにしてやろう」と。ほとんどのお客様からは見えないと思いますし、これはまあ、役者自身のこだわりみたいなものでしょうか。

── ではその瞬間は、振袖のお嬢さんとしての顔とはまるで違う顔つきをしているわけですね。暗闇なのできっと見えにくいでしょうけど。

時蔵 少し男っぽくしてます。

── おとせの後をついて花道を歩き始めますが、ふっと振り返ります。

時蔵 後ろを確認して「誰もいないな?」と確かめます。でもあそこは悩みどころではありますね。あそこで底を割らず(=隠している本性を匂わせず)に、本舞台に行ってから「人魂より、この金魂」でガラッと変わる方がいいのか。あの振り返りのときに、「こいつはただのお嬢さんじゃないらしいぞ」と分かるようにやった方がいいのか。お客様が「ん?何だろう?」とひっかかりを感じるくらいにしておくのか。今回はどうしようか考えているところです。

息を吸うのも芝居の一部

── そして本舞台へ行って、「人魂より、この金魂」でガラッと男に変わります。

時蔵 あそこはよりはっきり男だと分かるように、かなり低く声を出しています。

── 一瞬で男へ変わって金をおとせの懐から奪い、おとせをどんと突いて川へ落とす、あの一連の流れがカッコいいなあと。

時蔵 あそこはおとせが動いてくれるので僕は何も考えていないんですけどね。それにあの形(なり)をしている以上、男として動きにくいところもあるんです。完全に男で動いたら袖は暴れるし裾は乱れるし、やはり女方としての裾捌きや袖の扱いのテクニックは必要になってくるところです。

── そして左手で裾を取って左足を川端の杭にかけます。

時蔵 ここにくると「よし、ここからだぞ」と思うんです。だからつい力む。力むと声が出なくなるんですよ。それとあまりガバッと裾を持つと裾除けが見えてしまうので、僕は普通にすっと持ち上げます。裾をあまり広げるのは行儀悪いと思うので、そうはならないように。

── そして「月も朧に」の名台詞です。七五調で言葉と言葉の切れ目が分かりやすいのに、なぜか息継ぎしていると感じないほど自然に流れるように耳に入ってきます。

時蔵 息継ぎはもちろんしていますよ。息を吸うのも芝居の一部なので。ただ息を欲しがって息を吸うのはダメで。息を吸うことに意味がないところで吸うのはいけない。次の台詞はどう出るかを計算して息を吸うようにしています。息継ぎすると音としては切れるんですが、流れを切らないようにすると音としても切れていないように聞こえるんです。先月の金丸座での『魚屋宗五郎』でおなぎをやった(上村)吉太朗君にもそう教えました。おなぎの長くて大事な台詞のところ、「切っちゃだめだよ」と。

── この台詞全体に流れるような抑揚があり、そして一つひとつの言葉の中にも細かく高低差があり、聴いていてうっとりと心地よくなります。それに「濡れ手で粟」の「アワ」とか「百両」の「りょう」の抑揚とか、「ひゃく」ではなく「しゃく」と聞こえる「百」とか、とても細かく台詞の隅々にまで気が配られているのかなと。

時蔵 「粟」は「泡」とは違うのでアワと下がるし、「百」も「ひゃ」と「しゃ」の間くらいかな。(魚屋)宗五郎の台詞の「二百両」は「しゃ」に近いかもしれないけど、お嬢でそこまでするのは違う気もするんですよ。それと「百両」とか「五十両」とか「両」は歌舞伎では語尾は下げないですね。「ひゃくりょお」「ごじゅうりょお」と同じ高さで語尾を伸ばします。語尾が下がると縁起が悪いと言われるので歌舞伎では基本的に語尾を下げません。(九世市川)團蔵さんがよくおっしゃってたなあ。「ほら語尾が下がってるよ!絶対下げるな!」ってよく叱っておられたのを思い出します(笑)。

── 「御厄祓いましょう、厄落とし」と厄祓いの声が入ります。

時蔵 「月も朧に」の長台詞の間に、ポンッと外から「御厄祓いましょう、厄落とし」と声が入るわけで、こういう発想がやっていて面白いなと思いますね。「ああ、ほんに今夜は節分か」とまた元の流れに戻って、台詞の最後は時代に終わる。台詞の中に異物をポンと放り込むのが面白いし、その異物が長台詞の中でちゃんと意味をなしている。黙阿弥の台詞って本当によく出来ているなあと思います。

── あの厄祓いの声の前と後で、お嬢としては何か変わりますか。

時蔵 人によっては杭に外輪にかけている足をクッと内輪に戻す人もいるんですよね。「あ、誰かが聞いていたのか、やべ!」ということで女の振りに戻すわけです。玉三郎のおじ様や七之助の兄さんはこのなさり方です。また、杭に乗せるときに内輪に乗せておいて、じわじわと外輪にしていくという人もいる。ここについても音羽屋のおじ様に尋ねたんですよ。「“御厄払いましょう、厄落とし”が入ったら、何かフッと反応した方がいいんですかね」と。そうしたら「どっちでもいいよ。お嬢に見えてさえいりゃ何でもいいよ」って。いや、だからそれが一番難しいんですよっ(笑)。

お坊とのやり取りは、あくまでほろ酔い気分で

── そして庚申丸を手にして下手へ行こうとします。

時蔵 そこまでが時代な台詞運びなので、「道の用心に持っていこうか」ではガラッと世話に、男っぽく低く言うようにします。お坊に呼び止められ「なんぞ御用でござりまするか」で、またガラリと女に戻ります。ハッキリと男と女の違いを出すようにしています。

── 客席でもここでよく笑い声が起きますね。この後、お坊に声をかけられるまで、駕籠の存在には全く気付いていないんですよね。

時蔵 全く気付いていませんね。この後お坊とのやりとりが続きますが、音羽屋のおじ様曰く、「ほろ酔い気分でいなきゃだめだ。なおかつお嬢の方からつっかかっていくんだぞ。やれるものならやってみろ!という感じでいかないとお坊もやりづらい」と。年齢的にはお坊が上なので、彼としてはお嬢を「ガキが悪ぶりやがって」と思っているわけですよね。「ほらほらこの刀が見えねえのか。金置いて早くどこか行ってしまえ」というところでしょう。なのでお嬢としては「このやろう!」と。ですが、本気でけんか腰になると歌舞伎らしい大らかさがなくなりますので、あくまでつっかかっていくのはセリフの数箇所にしています。「蛇が見込んだ青蛙」のあたりから本気で喧嘩らしくなっていくんですが、そこまではあくまで黙阿弥の七五調の台詞らしい歌舞伎の大らかさや流れを大事にするということですね。

── そしてお坊と台詞のやりとりがあります。華やかに修飾された七五調の台詞で次から次へと。

時蔵 ここのお坊とのやり取りはやっていて面白いです。喧嘩っぽくやろうと思えばいくらでもできる、それをぐっとこらえて七五調で交わしていく。あくまでほろ酔い気分で。それと、ここはあまりだらだらしゃべらないようにしています。ゆっくりしゃべるとお客様が言葉の意味を一つひとつ考えがち。でもそもそもここは意味がない箇所もありますから、あまり考えられると困ってしまう(笑)。ラップみたいなものです。韻が合っていればどんどん言葉をつっ込んでいく。そういうことだと思うんです。

初役のときは父から「お前たっぷりしゃべり過ぎだ」ってずっと言われていました。録音したもの聴くとよくわかるんですが、それがなかなか直らなくて。畳み込もうと思うととたんにサラサラしゃべっているように聞こえてしまう。その塩梅が難しいですね。

── お嬢は名乗りのおしまいに「世間の狭え食い詰め者さ」と自ら卑下するような言い方をするんですよね。

時蔵 後の場面になると芝居も次第に暗くなるし、三人とも因縁にからめとられて立場がどんどん悪くなりますよね。そういうことを暗示しているのかもしれませんね。

── それにこのお嬢とお坊、「いざいざ」と刃を合わせる割にはあまり金に執着なさそうです。

時蔵 このふたりは金が欲しいというよりスリルを味わいたいだけだと思うんです。そこがこのふたりの若いところで、いろいろと事情を抱えている和尚とは違うところですね。

── 和尚が留めに入って半纏をふたりの刀にかけてきまる、あの線対称の形がとにかくきれいです。なぜあんなにきれいに見えるのでしょう。

時蔵 刀の柄を地面につけるよう教わりました。あの形、結構きついんですよ。和尚がずっとしゃべっている間この形でいるわけですが、これが結構長い(笑)。

── ふたりとも和尚のことは知っていたんですよね。

時蔵 そうですね。「和尚吉三というすごい泥棒がいるらしいぜ」と知っていたでしょうし、そんな存在が俺たちの喧嘩の留めに入ってくれた。それに吉三が三人そろうなんて何という縁だろうと。それに江戸っ子ですから。江戸の芝居ですからね。喧嘩もいつまでもジメジメしてない。「この人に喧嘩を預ける」と決めた以上はなにも言わないし、わだかまりも残らないでしょう。

── そして義兄弟の血盃を交わします。

時蔵 小柄で腕を切って血を垂らすやり方は三人三様でしょうね。お嬢はあまり男っぽくやり過ぎないようにしています。そして手ぬぐいを割いて、和尚がお嬢の腕の切った痕をしばってくれる。お坊は自分で口で手ぬぐいを咥えながら結わくんですが、あそこがちょっと色気があっていいんですよね。

── あそこカッコいいですね。毎度オペラグラスで凝視してしまいます。そして三人で立ち上がって行こうとすると先の駕籠かきが戻ってくる。あのふたりは「実ハ捕り手」……でもなんでもなく。

時蔵 さっきの駕籠かきですね。

── いったん行ってしまったのになぜか戻ってきた。

時蔵 一応、金を盗りに戻って来たんでしょうが、芝居の演出としてトンボを返して幕にした方が派手ですからね(笑)。

── 「三人一座で」で柝の頭、「義を結ぼうか」とあって、「舟は出ていく」の合方で三人は上手に向かって等間隔で歩き始めて幕になります。あの幕切れがちょっと面白いです。

時蔵 あれ何なんでしょうね。「義を結ぼうか」で駕籠かきを追っ払って、きまり直して絵面で幕、でいいのに、なぜ上手へ等間隔でゆっくりと歩いていくんだろう。後の場面につながるようになのかもしれませんが。謎です(笑)。

女方として、お嬢をやるということ

── 改めて、このお嬢吉三というお役、時蔵さんにとってはどんなお役ですか。

時蔵 うーん、やっぱり難しい役です、「大川端」のお嬢は。本音を言えば、女方としてこの役をやることに壁を感じることもあります。昔は立役、兼ねる方、女方と、それぞれ皆さんいろいろなお嬢のさまざまな演じ方があったはずです。音羽屋のおじ様のお嬢は華やかで色気があって私は大好きですし、あんなふうに出来たらと毎日思います。ですが、おじ様と私は芸風がまるで違いますので、おじ様の教えを大切に守りながら、女方の私にしかできないお嬢をいつか作り上げたいと思っております。

── 杭に足をかけなかったり、べらんめえではない口調だったりと、もっと女方寄りのお嬢のやり方もあるそうですね。

時蔵 昔はほんとにいろいろあったそうです。それぞれお嬢という役の解釈も違っていたんでしょうね。

── いつかそちらのいき方のお嬢も観てみたいです。

時蔵 3月の『仮名手本忠臣蔵』のようにダブルキャストでやるのはひとつの手ですよね。それぞれ違う型で。

── 客席ではもうひたすらうっとりと気持ちよくさせてもらっていますが、あの流麗な台詞を言っているとご自身も陶然となるのではないですか。

時蔵 ならないですね(笑)。でもそうならなきゃいけなんですよ。自分に酔う。やはりね、それくらいがいいんだと思います。

取材・文:五十川晶子 撮影:源賀津己

プロフィール

中村時蔵(なかむら・ときぞう)

1987年11月22日生まれ。初代中村萬壽の長男。萬屋。'91年6月歌舞伎座『人情裏長屋』の鶴之助で初お目見得。'94年6月歌舞伎座〈四代目中村時蔵三十三回忌追善〉『幡随長兵衛』の倅(せがれ)長松ほかで四代目中村梅枝を襲名し初舞台。2024年6月歌舞伎座『妹背山婦女庭訓 三笠山御殿の場』お三輪にて六代目中村時蔵を襲名。

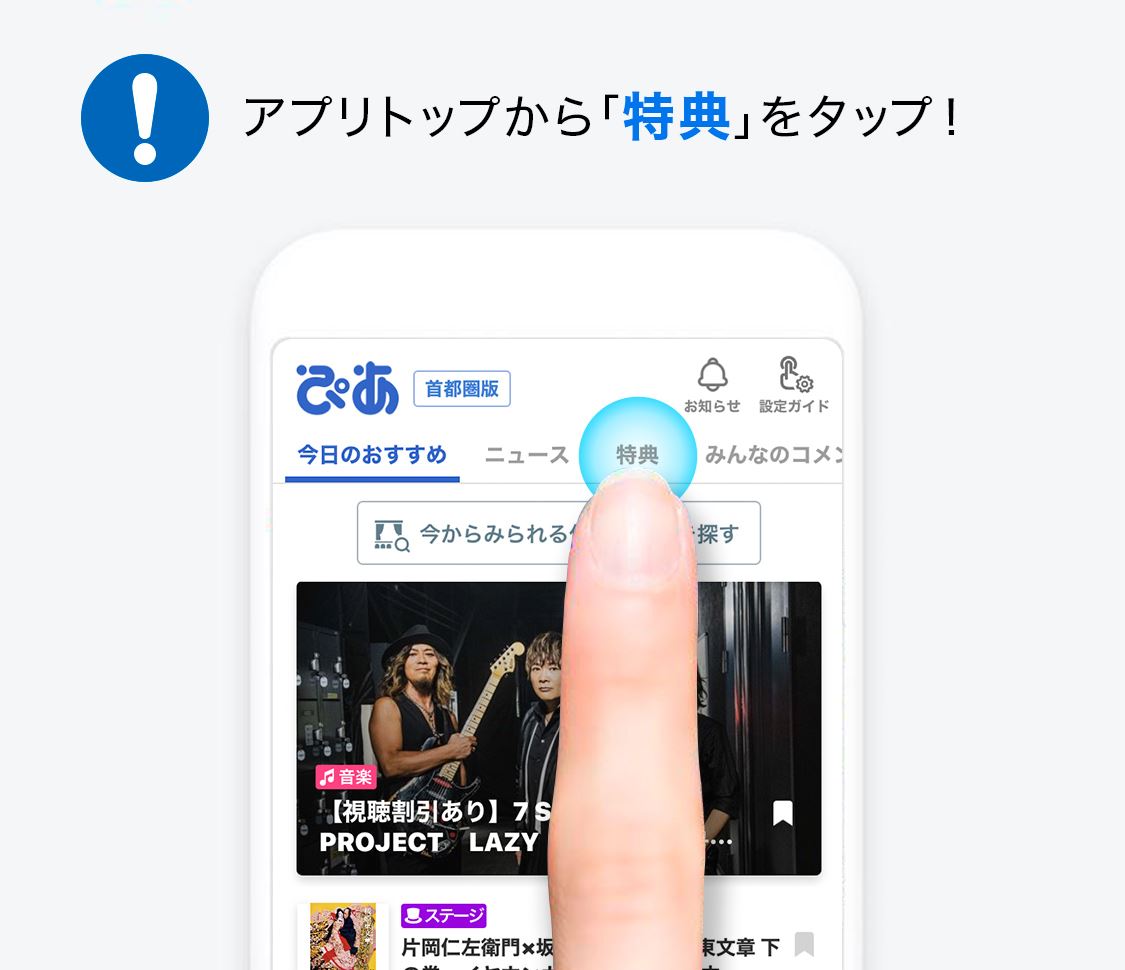

「ぴあアプリ」よくばり❣ぴあニスト限定!

アプリで応募プレゼント

【応募方法】

1. 「ぴあアプリ」をダウンロードする。

こちらからもダウンロードできます

2. 「ぴあアプリ」をインストールしたら早速応募!

※お申込みページに行くためには「よくばり❣ぴあニスト」の登録が必要になります。

※「よくばり❣ぴあ二スト」とはぴあ(アプリ)を思う存分楽しめるプレミアムな会員です。

初めてご登録された方を対象に、1ヵ月の無料購読体験期間を提供します。

詳細はこちらをご確認ください。