「ゆけ!ゆけ!歌舞伎“深ボリ”隊!!」今月の歌舞伎座、あの人に直撃!! 特集

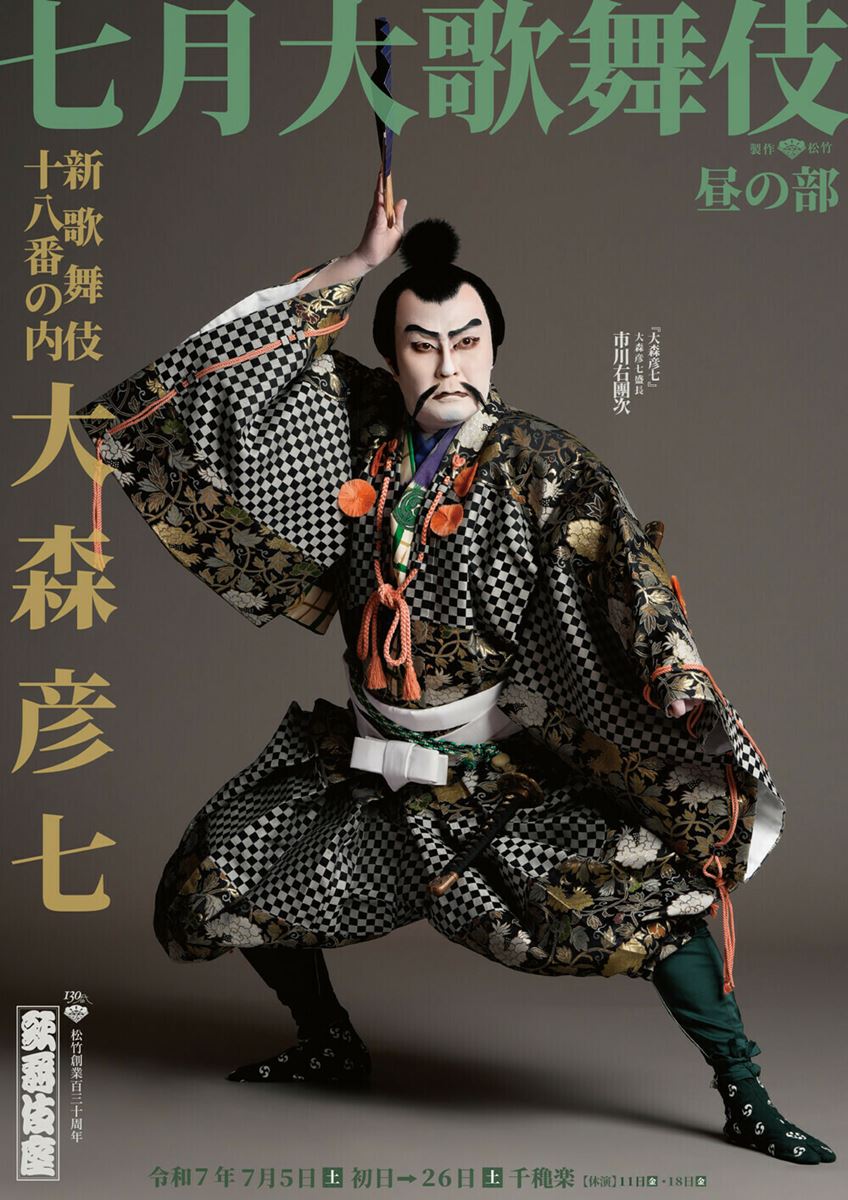

市川右團次 『大森彦七』「超マジメかと思えば愛嬌も。面白い役です」

第41回

大森彦七とは、『太平記』でよく知られている武将だ。能や歌川国芳などの武者絵でご存じの方も多いだろう。南北朝の戦いの中でも有名な「湊川の戦い」で、南朝の勇将楠正成を討ち取った大森彦七。そんな剛の者を歌舞伎が描くとさてどうなるか。新歌舞伎十八番、活歴物の舞踊劇だ。

<あらすじ>

南北朝動乱の時代、北朝の武将・大森彦七盛長が南朝の英雄・楠正成を討ちとった。その手柄を祝う猿楽の宴に赴く彦七を、その正成の息女・千早姫が山中で待ち伏せしているが……。

なんと26年ぶりの上演となる。鬼面の娘との立廻りあり、勇壮な物語りあり、狂乱の舞あり、そして馬に乗っての引っ込みも。ここぞとばかりに趣向が詰め込まれている狂言だ。彦七自身、芝居っ気や愛嬌を持ち合わせた不思議な魅力の持ち主。今月の深ボリ隊はこの大森彦七にロックオンだ。

「七月大歌舞伎」の昼の部『大森彦七』でタイトルロールを勤めるのは市川右團次さん。インタビューの部屋にどっさりと資料を抱えてにこやかに登場した。初日を目前に舞台稽古のまっ最中にもかかわらず、そしてもちろん初役にもかかわらず、細かい質問にもにこやかに答えてくださった。

Q. およそ四半世紀ぶりの登場! 大森彦七とはどんな役?どんな狂言?

── 26年ぶりに上演される『大森彦七』ですからもちろん初役でいらっしゃいます。このお役のお話が来たときどう思われましたか。そもそもご覧になったことは?

市川右團次(以下、右團次) この狂言に限らずですが、僕が若いころにいた澤瀉屋(※瀉の正式表記はワ冠)は、スーパー歌舞伎で長期間他の劇場に出ていることが多かったため、歌舞伎座でかかっていても観ることができなかったものが多いんです。この狂言もこれまで全くご縁のなかったものですし、正直拝見したこともありませんでした。なのに今回大森彦七を勤めることになり、こういうときやはり師匠(二世市川猿翁)のことを思い出すんですよ。スーパー歌舞伎で育った僕らを、それぞれのやり方で古典を勉強させてくださいました。僕の場合は自主公演を8回やりました。次は何の役に挑戦しようかというときに師匠はいつも大事な所で、「あなたはこっちじゃない、こっちだよ」と、やるべき役を指し示してくれましたね。そして、右團次を名乗ってからは成田屋(市川團十郎白猿)さんとご一緒することが増え、以前なら思いもよらなかった役をさせていただくことが増えました。役の幅、守備範囲がさらに広がっているなあとは思っていましたが、まさか大森彦七をやることになるとは(笑)。

── 観る側も勤める側も、ほぼ初めましての方がほとんどということになりますね。『大森彦七』という狂言、まずはどうとらえられましたか。

右團次 出てくる人たちが皆潔いんです。筋が通っていて、敵であっても相手のことを慮る。楠正成の息女・千早姫にしても、男子ですら及ばない忠臣の気質を感じさせます。例外は姫にちょっかいを出す道後左衛門くらいで(笑)。

この狂言、九代目市川團十郎が福地桜痴に新作を作ってくれと頼んだものだそうです。もともとは五代目(尾上)菊五郎のために作り保留していた作品が土台になっているので、千早姫が引っ込むところで終わるはずだったとか。それを九代目に当てて書き換えて、彦七が狂乱の舞を見せて引っ込んでいく内容に仕立てたんだそうです。稽古してみて感じたのは、活歴物ってどこかスーパー歌舞伎だなと。台詞のやりとりが多いのと同時に、いろいろな趣向が重なっていてとてもショーアップされているなと。

キモになるのは「物語り」。映像で思い浮かべてもらえるように

── こしらえについては今回どんな風に考えていらっしゃいますか。

右團次 この直垂の市松模様、これがなかなかユニークですよね。衣裳も九代目が考えたそうです。顔はあまり真っ白には塗りません。これまで勤めてこられた七代目幸四郎さん、十五代目羽左衛門さん、六代目(尾上菊五郎)さん、先代の成田屋(十二世市川團十郎)さん、、そして(松本)白鸚さんの写真見せていただいて、皆さんこしらえはほとんど一緒のようです。活歴物らしく髭は皆さん着けていますね。

── 道後左衛門が千早姫に絡んでいるところへ、彦七が花道を出てきます。

右團次 目の前にいる娘が楠正成の息女とまでは気づいていないけれど、左衛門が無理難題を言っているらしいことはわかる。そもそも左衛門のことは信用していないんでしょうね。その娘に助け船出そうと目配せして一芝居打つわけです。ここで彦七は自分を疑う左衛門に対して「正成を討ったこの自分を二股武士だというのか」と一喝しますから、千早姫にしてみれば「こいつか、父を殺したのは」と気づいているはず。でも千早姫の素性を知らない彦七は「猿楽を見に行く」という千早姫に同道します。そして増水した川を渡るとき姫を背負ってやろうとした時、彦七の背中から鬼面を着けた姫が小刀で襲いかかります。この千早姫は河内の人なのに、ここ伊予までやって来ているのですから、なかなか根性の据わった娘なんだと思います。

── 大森彦七といえばとにかくここですよね。武者絵にもある有名な場面です。

右團次 まさに絵面になるところです。千早姫との立廻りになりますが、相手はか弱い娘ではなく、結構腕の立つ女性なんですね。なのでこちらも扇一本ですが対等にやり合います。千早姫の刀を持つ腕をぐいっとつかみ、扇を持つ手でぐっと締めて、常磐津の「照る月影、とっくとながめ」の文句のところで千早姫の顔を覗き込みます。通常は、千早姫が客席側に背を背けるやり方ですが、今回は顔を向けるようにしました。彦七が姫に向かって「その眼もとから鼻筋まで正成に生き写し」と言うくだりがありますので、やはりお客様に顔をお見せしたいですから。

── でも千早姫は、素性を知られた上からは「もう故郷には帰れない、殺してください」と言いますね。

右團次 そんな覚悟を持っている人は男子でもいないと、正成の最期、湊川の戦の様子を語って聞かせます。ここの物語りが大変だなと思っています。ここをお客様にわかりやすくやらないと、これ何のための芝居だかわからなくなるんですよ。紙芝居の人みたいに、皆さんに映像を思い浮かべてもらえるように語れればいいのですが。やはりここに南北朝の時代のロマンがあるような気がしますね。

彦七が三百騎引き連れて河内へ行った頃にはすでに楠勢は打ち破られ、敵はわずか七十騎にまで減ってしまう。そして正成が民家で鎧を解いて休んでいたところを見つけてしまうんですね。でも鎧を一度脱いだ相手に刃を向けることはできない。ただ尋常に最期を遂げられよと正成を諭し、正成は舎弟の正季と刺し違えて立派な最期を遂げます。このくだり、全て彦七が語っているので、途中誰が誰のことを語っているのかが分かりにくくなるため、今回は台詞の中で相手の名前を呼びかけるようにしてもらっています。例えば「お心静かに遊ばされよ、正成殿」などのように。千早姫にも、お客様にも、その戦の状況が浮かぶように。そしてそのやりとりの中で楠正成ってこういう人だったんだと感じてもらえたら。

── 彦七が主である足利将軍から、楠家に預け置かれた先帝ゆかりの宝剣を渡されるというくだりもあります。

右團次 ここも将軍が彦七に語っているように言わないといけない。正成になったり将軍になったり、語り口の工夫が必要だなと思っています。

── 千早姫は父の最期を知り、自分が彦七に復讐しようとした浅はかさを謝りますね。

右團次 「でもこんな結果になってしまってどうして故郷に帰れようか」と。そのまま自害してしまいそうな千早姫に対して、「うん、じゃあこの宝剣あげるよ」と。

── あげてしまうんですよね。

右團次 「え?いいの?」って思いますよね(笑)。千早も「将軍から預かったものを私にくれてしまってどう言い訳するのか」ともっともなことを尋ねるのですが、彦七は「楠家のお姫様なら渡すことはできないが、正成の亡魂が鬼女となって宝剣を取り戻しに来たということにすれば世間も納得するだろう」と言うんです。「そんなことないだろうけどなあ」とは思いつつも(笑)。そして「悪鬼となってこの宝剣、奪い取られよ」と言い、あえて「正成殿!」と姫に向かって言い放ちます。姫もその慮りに感謝しながらも再び鬼面を着け、父の怨霊のふりをして荒々しく去っていきます。

「なかなか洒落た人なんです」

── 冒頭の千早姫への小芝居とか、正成の物語りに、千早姫に父の怨霊のふりをさせるという設定……彦七さんって結構芝居っ気ありますね。そもそも自分も猿楽に連なろうという人です。

右團次 なかなか洒落た人なんですよ。この直垂の柄、幾何学模様っぽい市松柄の意味もそこにあるのでしょうね。

── そこへ「変化(へんげ)が現れた」と聞きつけた左衛門が、長刀を手に馬に乗って戻ってきてしまいます。

右團次 彦七は「おっとまた現れた」とばかりにいったん気絶したふりをする。その時点で、既にちょっとどうかしているなあと思うのですが(笑)。目の前には正成の霊しか見えてないという体なので、真剣に虚空を睨んだりしています。左衛門からすれば「え?この人どうしちゃったの?」というところでしょう。ここは周りの人たちのこういった反応が大事です。特に左衛門には愛嬌もいる。僕だけじゃ成り立たない。彦七は狂乱したという体で踊り始めるけど、それだけだとお客様にはなぜ踊り始めたのか、それが「狂乱」しているからだとまではわからないと思うんです。周りの反応があって「この人どうかしてるんだな」という感じが漂うのだろうと。

── そして待ってました、狂乱の踊りが始まります。「此頃都ニハヤル物」という「二条河原の落書」を盛り込んだ踊りとなります。「夜討強盗ニセ綸旨」と続いていきますね。聞きつけた左衛門が、長刀を手に馬に乗って戻ってきてしまいます。

右團次 ここでは十五世(市村)羽左衛門が「踊り過ぎちゃいけません」と言っています。踊りの中で芝居をし、芝居の中で踊るのだと。ここでもいろいろと変わった振りが付いています。当時流行っていたことやいろいろな風俗を踊りの中で見せていきます。チラシの写真にもあるように、扇でまな板烏帽子を表わしたり、御簾がスッと上がり、「ここはどこだ」とばかりにお公家さんが現れたり。当時流行っていたことやいろいろな風俗を踊りの中で見せていきます。

── 何を表している振りなのか、ここだけでいいので字幕がほしくなりますね。

右團次 できれば現代語で出してもらいたい(笑)。

── そして彦七は左衛門が乗ってきた馬を奪ってまたがってしまいます。

右團次 ここは馬に入ってる役者さんと息を合わせて。一緒に踊るようなところもありますから、なおさら大事ですね。

── そして周りを蹴散らして左衛門を煙に巻いて、”正成の怨霊を追って”花道を駆けていく。

右團次 ここ、花道七三でちょっと本舞台を見てから引っ込むやり方もあるんですよ。

── 左衛門たちを顧みるんですね。

右團次 そうそう、「へへへ」っていう感じで。あえてそうしなくても、そう思っただけでお客様には伝わるでしょう。ただ今回はこの場面に限らず、やや誇張気味にやろうかなと思っています。物語りのところではこの人の超のつくほどマジメな一面が出ていますが、その人物像で全編通そうとすると無理があって、どういう人かがもっとわかりづらくなるのかなと。それにあまり人物像に統一性を持たせようとすると、かえって作り物めいてしまいそうで。色味を極端に切り換えて行く方が人間として魅力的に見えるかもしれない。例えば、今は笑っていても次の瞬間に怒り出すなんてことは、人間なら普通にありますよね。

ご縁がある楠公の潔さも滲ませたい

── 本当に趣向がてんこ盛りの狂言ですよね。

右團次 ご覧になった方に、「これ初めて観たけど面白いなあ」って思ってほしいですよね。でも26年も出てなかったんですよ。それはなぜなんでしょう。今回は時間も少し縮めましたから、この狂言のエッセンスが際立つんじゃないかと。要所要所で面白みを出していけたらいいなと思っています。

── 九代目團十郎という役者の魅力を見せる場面をたっぷり詰め込みたかったのでしょうね。

右團次 でも、その九代目さんも東京では勤めたのは一度だけ。九代目の三回忌追善で弟子の(二世市川)段四郎、つまり初代の猿之助、(八世市川)高麗蔵、あの弁慶役者と言われる七代目(松本)幸四郎が一日替わりで勤め、七代目が屈指の当たり役にしたんです。僕も何とか当り役にできるよう頑張りたいですね。

── 改めて、あの彦七による物語りのくだりは、南北朝らしさ、時代の骨っぽさを感じさせます。

右團次 あの物語りのところで、正成の潔さを滲ませたいですね。子供のころ、舞踊家だった父と長唄の舞踊『楠公』を踊ったことがあるんです。父が正成、僕が息子の正行で、「桜井の子別れ」という父と息子の別れの場面の舞踊です。そして巡業で倅(市川右近)とも踊りまして。だから僕は正成も正行もやったことになるんですね。楠公神社に倅とお詣りしたことも思い出します。考えてみればご縁があったのかも。

── 歌舞伎が描く大森彦七、ますます楽しみになりました。

右團次 ほんとにね、武将としては立派な実績を上げていて、その戦歴をとうとうと語る。なのに結局大事な宝剣を敵側の人にあげちゃうわ、気絶したふりするわ、踊るわ、馬に乗ってどっか行っちゃうわ……面白いお役だと思います。

取材・文:五十川晶子 撮影:石阪大輔

プロフィール

市川右團次(いちかわ・うだんじ)

1963年11月26日生まれ。大阪府出身。髙嶋屋。日本舞踊の飛鳥流家元・飛鳥峯王の長男。72年6月南座『大岡政談天一坊』の一子忠右衛門で武田右近の名で初舞台。75年に三代目市川猿之助(二世・猿翁)の部屋子となり、初代市川右近を名のる。17年1月新橋演舞場『雙生隅田川』の猿島惣太後に七郎天狗・奴軍介などで三代目市川右團次を襲名。TBS系ドラマ「陸王」やバラエティー番組「ハマダ歌謡祭★オオカミ少年」などへの出演も。

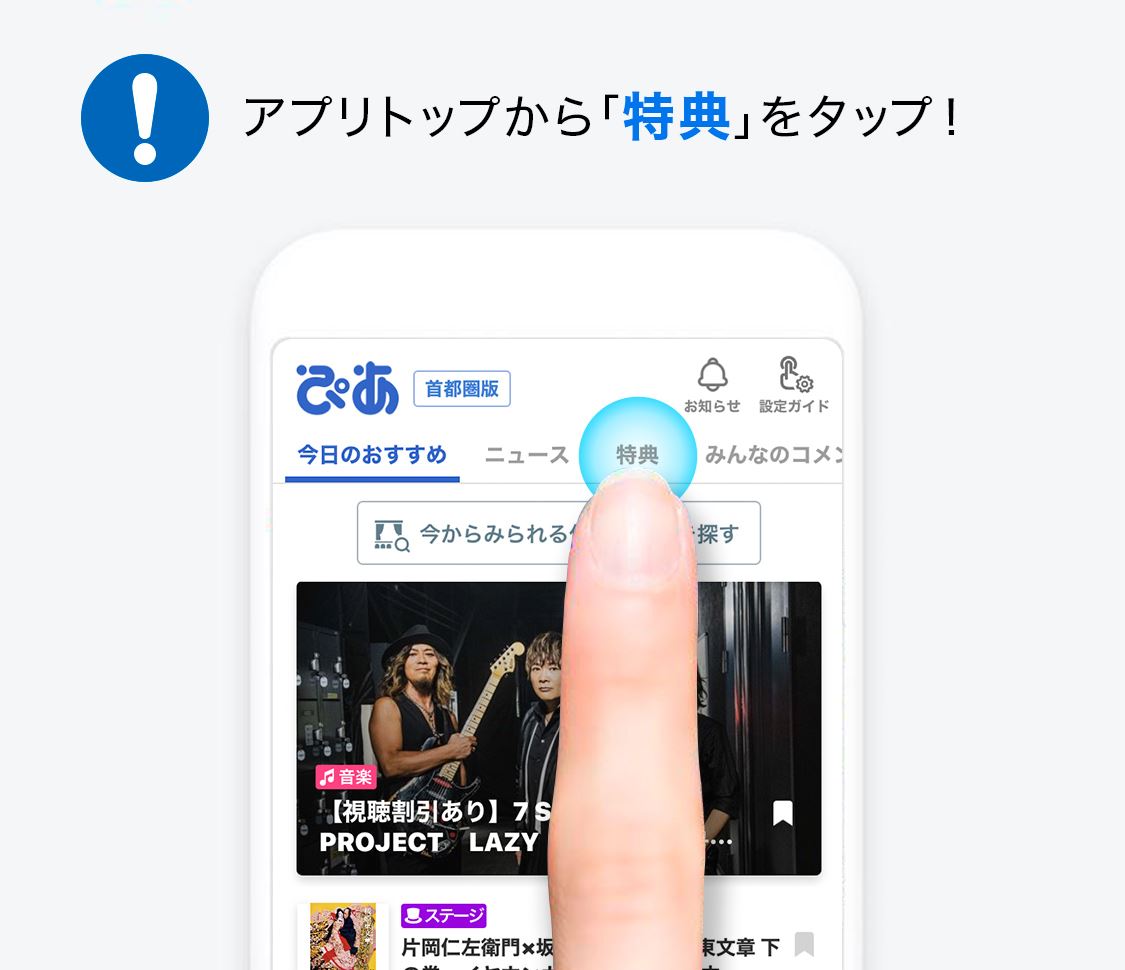

「ぴあアプリ」よくばり❣ぴあニスト限定!

アプリで応募プレゼント

【応募方法】

1. 「ぴあアプリ」をダウンロードする。

こちらからもダウンロードできます

2. 「ぴあアプリ」をインストールしたら早速応募!

※お申込みページに行くためには「よくばり❣ぴあニスト」の登録が必要になります。

※「よくばり❣ぴあ二スト」とはぴあ(アプリ)を思う存分楽しめるプレミアムな会員です。

初めてご登録された方を対象に、1ヵ月の無料購読体験期間を提供します。

詳細はこちらをご確認ください。