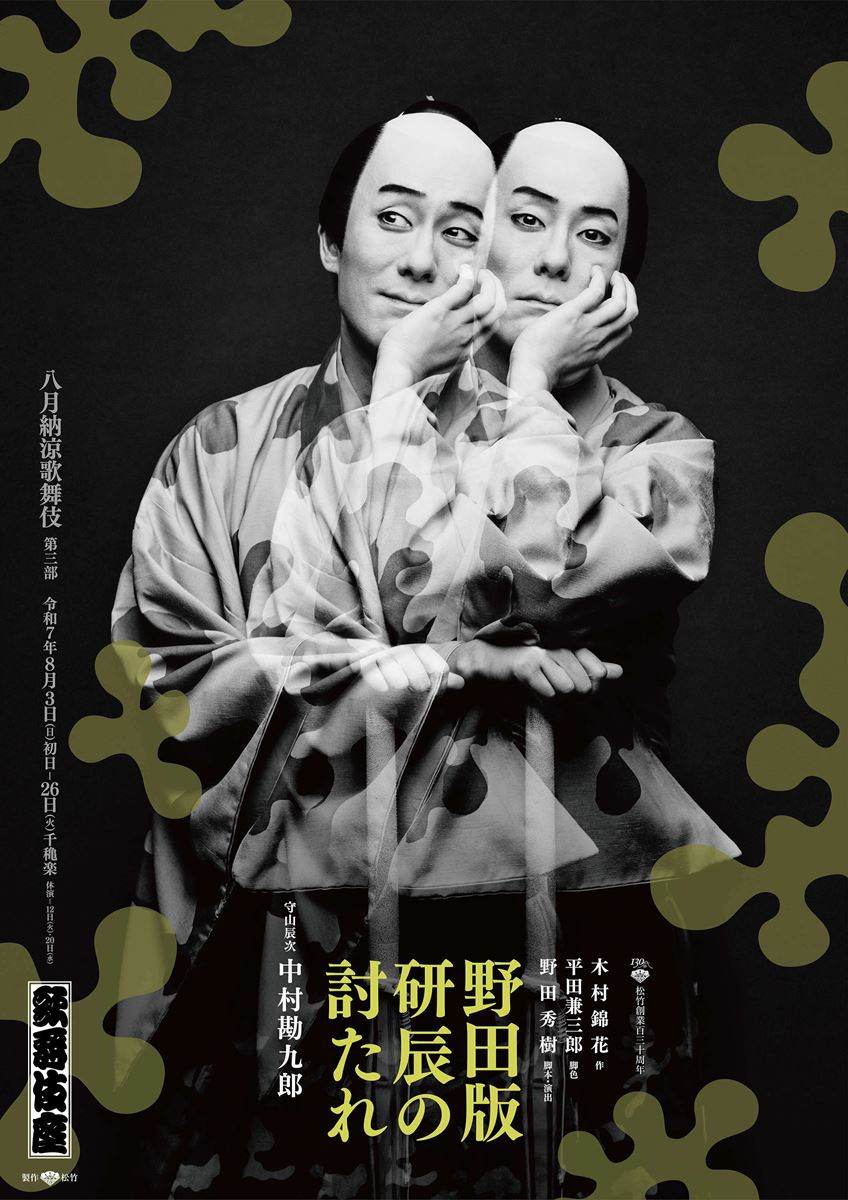

「ゆけ!ゆけ!歌舞伎“深ボリ”隊!!」今月の歌舞伎座、あの人に直撃!! 特集

中村勘九郎 『野田版 研辰の討たれ』守山辰次 「武士だけど元は町人。そこは意識します」

第42回

刀研ぎの職人だった守山辰次は侍に取りたてられたはいいものの、その言動は同輩の侍達の神経を逆撫ですることばかり。今日も道場では赤穂浪士の敵討ちの話題でもちきりだ。侍達もいつも以上に稽古に熱が入る。なのに辰次は、あんな敵討ちはナンセンス、浅野内匠頭はどうしようもない殿様だと言いたい放題で、道場の中でもアウェイ状態。侍たちの憧れであり手本だった赤穂浪士達をディスる男・辰次がこの狂言の主人公だ。

<あらすじ>

赤穂浪士が討入りを果たした快挙は江戸から遠く離れた近江・粟津藩でも大層な評判に。藩士たちが剣術の稽古に打ち込んでいるが、一人だけ、赤穂浪士を馬鹿にする人物がいた。もと町人、研屋あがりの守山辰次だ。武士といえども潔い死を望まない武士もいる筈だと言い出す辰次を、家老の平井市郎右衛門が叱り付け……

今月の歌舞伎座第三部では、20年ぶりに『野田版 研辰の討たれ』が上演される。2001年8月の「八月納涼歌舞伎」で十八世中村勘三郎(当時五代目勘九郎)と野田秀樹がタッグを組んで大きな話題となった。その後2005年には十八代目中村勘三郎襲名披露狂言として再演もされた人気作だ。

常にちょこまかと落ち着きがなくて、口を開けば軽口、いじり、ツッコミに皮肉、剣術の稽古は嫌いだけど逃げ足は速く、偉い人にゴマをするのもお手の物。だけどどこか憎めない。辰次が機関銃のように繰り出す言葉には「でも確かにその通りなんだよな」と響くものがある。今回は主人公の辰次を中村勘九郎さんが勤める。野田が父・勘三郎に当てて書いた役を初役で勤めることになる。

場所は都内のスタジオ。『研辰』の稽古場には大階段と永代橋のような大橋で構成された大道具が設置されている。演出家席には野田さんはじめスタッフ陣が並び、浴衣姿の役者たちも続々と集まってきた。今日も間もなく稽古が始まる。その直前のわずかな時間をいただいて、深ボリ隊は勘九郎さんを直撃。前回と変わること変わらないこと、そして辰次というお役についての思いをストレートに語っていただいた。

Q. 型破りなキャラクター、辰次を勤めるのに大事なことは?

── 稽古前のお忙しい時間にありがとうございます。まずは今回の辰次のこしらえについて教えてください。衣裳は前回勘三郎さんが着けておられたものと同じデザインになるのでしょうか。

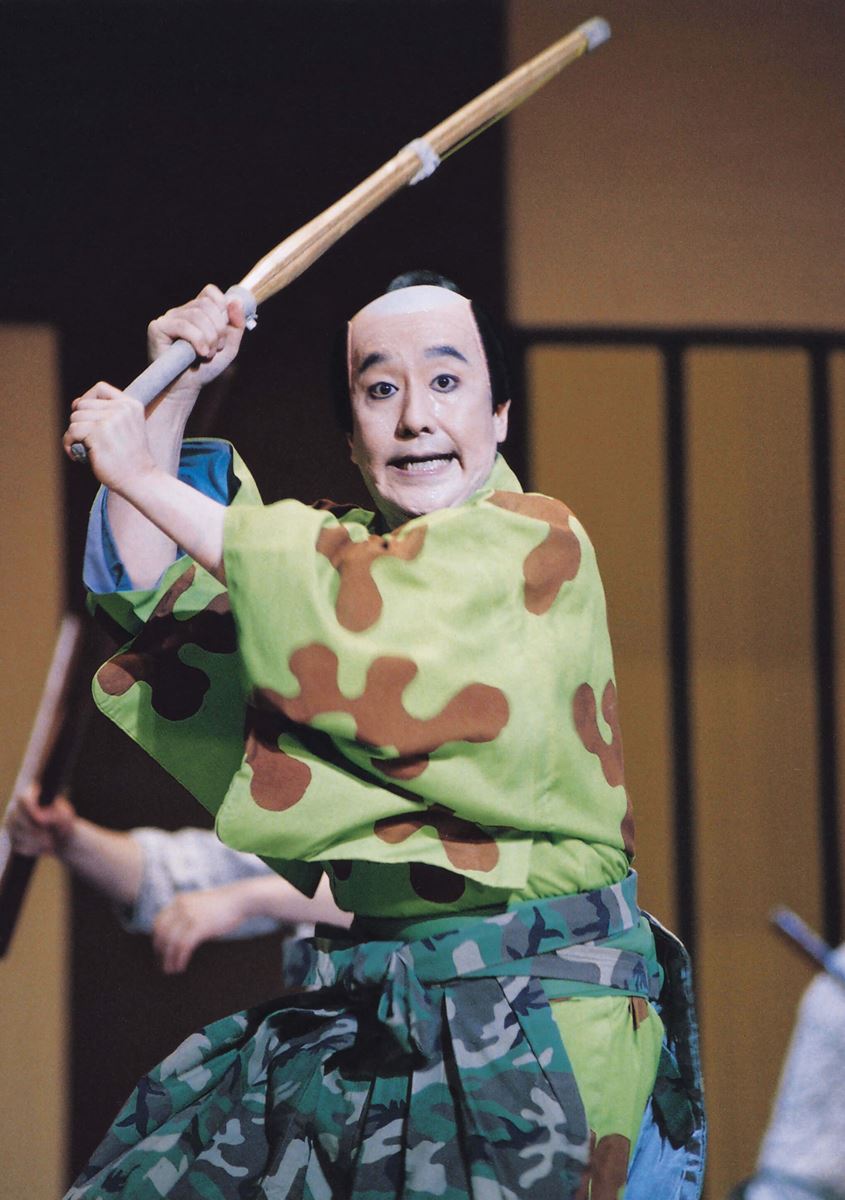

中村勘九郎(以下、勘九郎) 衣裳には初演と同じくひびのこづえさんが入ってくださっていて、前回と大きく変わることはないです。この迷彩の衣裳、もう辰次といえばこのイメージになりましたよね。初演の時は黒衣も迷彩で、「大丈夫なの?」って思った記憶があります。それまで迷彩の黒衣なんて見たことなかったから、すごいアイデアだなあというのと、僕らにはそういうアイデアなかったなあと思いましたね。

── 頭もよく見るとあまり見たことのない髷をしていますよね。ちょっと丸まった感じで、町人でも侍でもないような。

勘九郎 この頭は父(十八世中村勘三郎)の考案だったんです。基本は(曽我)十郎などに使われる頭なのですが、それにこの髷を組み合わせるのが面白いなと思いましたね。

── 辰次はところ狭しと動き回り跳ね回り走り回るお役ですが、例えば特に走りやすい足袋とか着付け方とか、工夫されているのでしょうか。

勘九郎 いや、それがまったくないんです。いつもと同じなんですよ。

── 冒頭の道場の場面、ご家老と立ち合うところですが、ほんの少しの間、侍たちのサークルの中から一人外れ出て、独白で彼らにツッコミを入れたかと思ったらパッと切り替えて、「お待ちどうさまでした!」とにこやかにまたそのサークルの中に入っていきます。あそこ、ドッと客席が沸きますね。

勘九郎 初演再演ではたしか、「何にもしないでポン」からの「お待ちどうさまでした!」だったんですが、今回は稽古場で、ご家老役の(松本)幸四郎さんが竹刀で僕に打ち込んだ後、ぶるぶると竹刀を持つ手を震わせていたんです。それがおかしくて「ぶるぶる震えてポン」と、新しい台詞を採用させていただきました(笑)。

── 竹刀を手にしての稽古の様子も、みなさんいわゆる歌舞伎の様式的なタテではなく、剣道の道場さながら、竹刀の音がパンパンとなり響いています。

勘九郎 そうですね。あそこはドラマや映画、宝塚などでも活躍されている立師の渥美博さんが附けてくださっています。

── 辰次はご家老にパーンと打ち込まれてますが、あれは実際に……。

勘九郎 はい、打たれてます(笑)。あれは本当に打たれないと面白くないので。

── そしてとにかく膨大な量の台詞、それも猛スピードでしゃべるという、いわゆる歌舞伎の間とはまるで違う台詞回しです。

勘九郎 そうなんですよね。でもありがたいことに僕もいろいろな舞台に出させていただいて、テンポ感は自然と身に付いている気がします。野田さん作・演出の現代劇にも出ていますし、他の舞台にも出ていますし。例えば去年も唐さんの芝居(『おちょこの傘持つメリー・ポピンズ』)に出たりね。世界観は違うけれど、声の大きさ、出し方、テンポ、そして美しい台詞を大事に届けようということは意識しています。

── ところで辰次は侍に取りたてられたとはいえ、元は町人、職人ですよね。侍なのに町人というお役、どんなことが大事になってくるのでしょう。

勘九郎 そこが難しいところなんです。野田さんからも、武士だけど町人であるということを意識するように言われました。僕は父と違って柄も大きいですから、ふと油断すると“きっちり”見えてしまうんです。たとえば父の正座と僕の正座では大きさがだいぶ違っているので、見え方も変わってくるんですね。なのでなるべくきっちりとは座らないように意識してます。

── ちなみに勘三郎さんとはどれくらい背の高さが違うのでしょう。

勘九郎 10cmくらい違うんじゃないかな。なので結構見え方が違ってきます。

── 当たり前といえば当たり前ですが、やはり同じ辰次でも勘三郎さんとは少しずつ違ったものが見えてきそうですね。

勘九郎 それはね、もうその通りだと思います。やはり肉体が変わるとまたかなり違って見えてくるんじゃないかな。

辰次は常に、世の中を面白がっている

── そして大手馬場先殺しの場の、ご家老を驚かそうというあのからくり人形ですが、あれもすごいインパクトがありますね。怖いやらおかしいやら、悪夢を見そうな人形です。

勘九郎 あの人形をなさるご本人(片岡亀蔵)はまだ大阪(松竹座)でご出演中(取材時)なので、今は代役で(中村)仲助さんがやってくれてますが、これがまたね、なかなか頑張ってくれてます(笑)。

── 辰次が逗留する道後温泉蔦屋の場面では、仇討の途中だという出まかせを義太夫に乗せて物語ります。

勘九郎 あそこは義太夫も入りますし、いわゆる歌舞伎の時代物のテンポ感を大事にしていますね。竹本の太夫さんが床から降りてきて辰次の真横に座り、真っ赤な顔してうなるのを見せようというのも父のアイデアでした。あの場面はこれから稽古なんですが楽しみですね。

── そして『研辰』といえばみんな大好き、あのだんまりからの『WEST SIDE STORY』の群舞のようなあの場面です。三味線と合いの手に入るシンバルのような鉦の音に合わせ、目線も脚上げの角度も揃っていて面白くてカッコよくて。

勘九郎 あそこはだんまりから自然にあの形に入っていくんですが、特に皆で目線とか脚とか合わせてるわけではないんですよ。自然と揃ってくるんです。今回も舞台稽古で目線が違っている人がいたら直す、くらいじゃないかなと。

── 同じだんまりでも、挙げた手を揃ってブン!っと勢いよく振り回す動きにも客席が沸きますね。

勘九郎 もうね、それこそ野田版ならではの型ですよね。みんなで手や脚を上げる角度までが既に型になってる(笑)。

── 平井九市郎や才次郎が父の敵と狙いを定めた辰次を追いかけてやってきます。初演と再演では幸四郎さん(当時七代目染五郎)と勘九郎さん(当時二代目勘太郎)のお二人が、揃って斜めに大回転ジャンプする、あの動きがとてもダイナミックでした。

勘九郎 あそこでは”チャンポンチャンポン”という京劇のような音がついていたので、だったらということで渥美さんが付けてくれたちょっと京劇風の動きでした。あそこも一発で二人揃ってジャンプできた記憶がありますね。

── 辰次はその挙動も面白いですが、表情がくるくる変わるのも見逃せません。

勘九郎 辰次という人間は赤穂浪士まで小バカにするわけで、自分自身が常に世の中を面白がっていないといけないんだろうなと。そこはキャラクターとしてしっかり出していきたいし、どこのどの瞬間を切り取っても辰次としてずっと繋がっているようにと思いますね。

── 辰次の最期、自分を斬ろうとしている兄弟の刀を自分自身が研ぐというなかなか凄まじい場面があります。ちなみに刀を研ぐという体験は……

勘九郎 ないですよ(笑)。包丁は研いだことがありますので、そこは参考にします(笑)。

── 終盤、群衆に囲まれて「刀抜け!」とか「立て!」と囃されます。あのとき辰次としてはどんな気持ちですか。

勘九郎 あれは恐ろしいですよ。だって「いやだ」って言っているのに立たされたり刀持たされたり。辰次としては目の前の平井兄弟ではなく後ろの大勢の人々に殺される気持ちになるんです。

── 一人ひとりが息づいている群衆のお芝居を歌舞伎座で。これも『野田版 研辰』の醍醐味かもしれません。

勘九郎 そうですね。あそこは本当に群衆の恐さ、行き過ぎてしまった人たちの止まらない力をすごく感じます。稽古場とはいえ、辰次としては本当に恐ろしさを感じる場面です。

── 稽古開始の時間が迫ってきました。最後に一問。「しないでじらしてされるがジェラシー」など魅力的な台詞が次から次へと繰り出されますが、中でも勘九郎さんが特にお好きな台詞を教えてください。

勘九郎 そうだなあ、「七月六日はおひたし記念日」ですね。

── 俵万智さんの『サラダ記念日』のあの有名な歌、“「この味がいいね」と君が言ったから七月六日はサラダ記念日” をもじった台詞ですね。

勘九郎 サラダをおひたしに替えるなんて秀逸ですよね。それと辰次が宿帳に書いた名前が「肥後の浪人長渕剛」とか、もう絶妙で(笑)。なぜここで長渕さんが出てくるのかはわかりませんが、いかにも肥後の浪人にいそうな響きの名前じゃないですか。

取材・文:五十川晶子 撮影:荒川潤

プロフィール

中村勘九郎(なかむら・かんくろう)

1981年10月31日生まれ。中村屋。十八代目中村勘三郎の長男。86年1月歌舞伎座『盛綱陣屋』の小三郎で波野雅行の名で初お目見得。87年1月歌舞伎座『門出二人桃太郎』の兄の桃太郎で二代目中村勘太郎を名のり初舞台。2012年2月新橋演舞場『春興鏡獅子』の小姓弥生後に獅子の精ほかで六代目中村勘九郎を襲名。映画、テレビドラマなどでも活躍し、主な出演作には映画『禅 ZEN』『清須会議』、NHK大河ドラマ『いだてん〜東京オリムピック噺(ばなし)~』『どうする家康』、ドラマ『忠臣蔵狂詩曲No.5 中村仲蔵 出世階段』など。

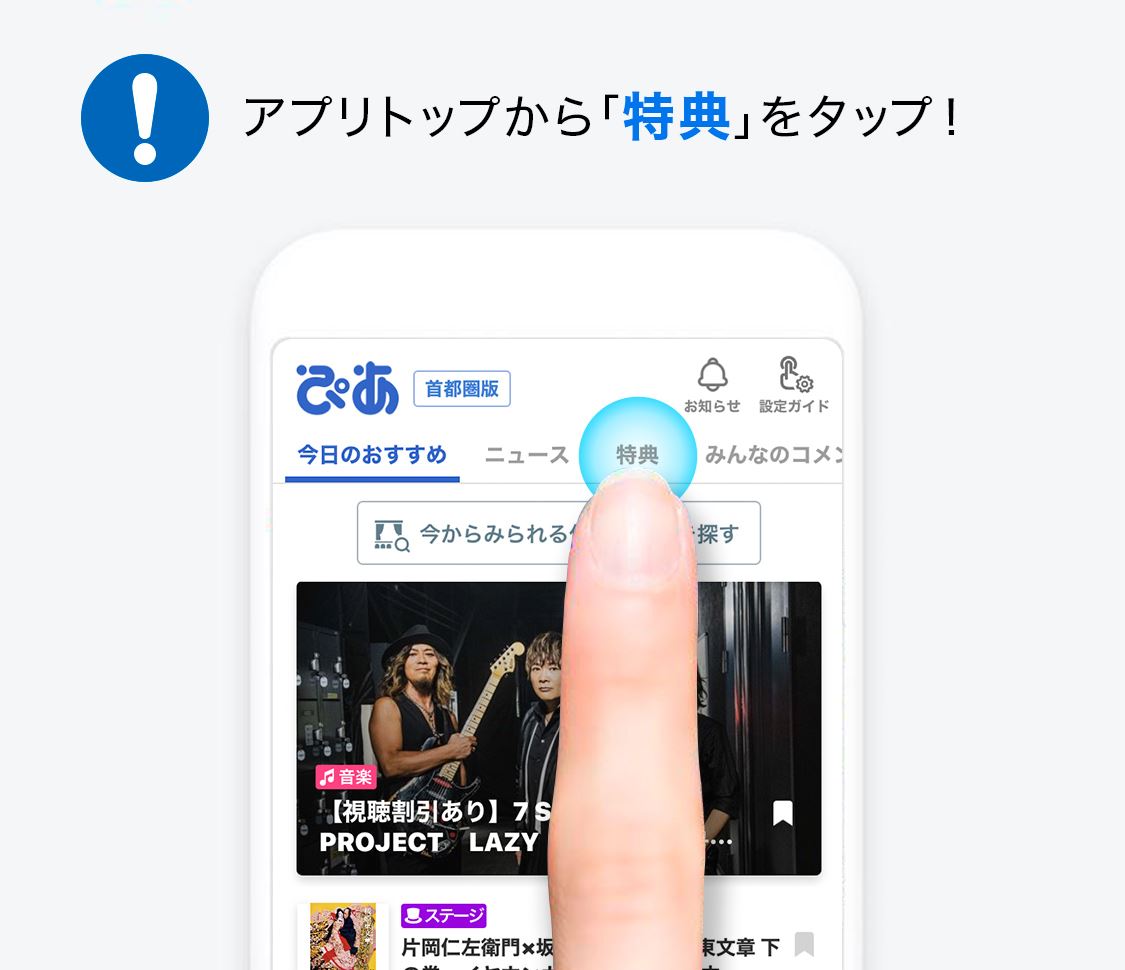

「ぴあアプリ」よくばり❣ぴあニスト限定!

アプリで応募プレゼント

【応募方法】

1. 「ぴあアプリ」をダウンロードする。

こちらからもダウンロードできます

2. 「ぴあアプリ」をインストールしたら早速応募!

※お申込みページに行くためには「よくばり❣ぴあニスト」の登録が必要になります。

※「よくばり❣ぴあ二スト」とはぴあ(アプリ)を思う存分楽しめるプレミアムな会員です。

初めてご登録された方を対象に、1ヵ月の無料購読体験期間を提供します。

詳細はこちらをご確認ください。