「ゆけ!ゆけ!歌舞伎“深ボリ”隊!!」今月の歌舞伎座、あの人に直撃!! 特集

中村萬太郎『菅原伝授手習鑑 加茂堤』桜丸 「せめてこの一幕は平和でのどかな雰囲気で」

第43回

斎世親王のために、とにかく喜ばせたくて、ただそれだけだったのに……。自分が仕える斎世親王と苅屋姫とを逢引きさせようと一肌脱いだ舎人の桜丸。だが後にその逢引きが大事件となってしまい、菅原道真公は失脚することになる。義太夫狂言『菅原伝授手習鑑』のなかでも上演されることの多い『寺子屋』では、松王丸が自分の息子の死に際しても、「思い出すは桜丸、御恩送らず先立ちし、さぞや草葉の陰よりもうらやましかろ」と、弟の死を口にして号泣する。その桜丸の悲劇はここから始まった。

<あらすじ>

『菅原伝授手習鑑 加茂堤』 三つ子の兄弟のうち、醍醐天皇の弟・斎世親王に仕える舎人の桜丸。親王は病床に伏せる醍醐天皇の病平癒を祈願しに加茂神社に参詣に来ている。そんな中、桜丸は恋女房の八重と共に、斎世親王と菅丞相の養女・苅屋姫をひそかに逢引きさせる。公にできない二人の逢瀬が明らかになると一大事。だが菅丞相と対立する左大臣藤原時平にとっては、親王を帝にして娘を后に立てようとする謀反だとして、菅丞相を追い落とす絶好の機会に。時平の家臣である三善清行が親王を探しにやってくるが、親王と苅屋姫は駆け落ちしてしまい……。

名前からして、既にはかなげだ。実際に松王丸や梅王丸に比べ小柄で柔らかみのある役どころ。この『加茂堤』では気立てがよいだけでなく、どこかウキウキと活発な雰囲気を感じさせる。そしてその風情や周りの景色がうららかであればあるほど、「ああ、きっとこの人にこの先何か起こってしまいそう」と思わせる一幕でもある。

今月の深ボリ隊はその桜丸をロックオン。秀山祭九月大歌舞伎で、初役で勤めるのは中村萬太郎さんだ。『菅原伝授手習鑑』で起こる悲劇の鍵を握る『加茂堤』の桜丸を、今どんなふうにとらえているのだろうか。稽古まっ最中の萬太郎さんを直撃した。

Q. 悲劇の原因となる『加茂堤』の桜丸の“柔らかさ”をどう表現する?

── 『菅原伝授手習鑑』というと萬太郎さんは松王丸の息子・小太郎から春藤玄蕃までいろいろなお役を勤めておられますが、それぞれどんな思い出がありますか。

中村萬太郎(以下、萬太郎) 子供のころに小太郎をやりましたね。お辞儀したままずっと頭を上げなかったので、播磨屋のおじさん(二世中村吉右衛門)から「頭上げて!」って言われたらしいです。僕はまるで覚えていないんですが、うちのお弟子さんだった(初代中村)時蝶さんが代わりに怒られたと。あとは『車引』の梅王丸、杉王丸、そして『加茂堤』の斎世親王、最近では『寺子屋』の春藤玄蕃ですね。

── 斎世親王というお役は、今回の桜丸が舎人として仕えるお役ですね。

萬太郎 10年前なのですが、今回はその時の記憶もたぐりながらと思っています。何しろ位の高いお役で、出てきただけで帝の弟君と見えなきゃいけない。基本的に周りに身の回りのことをしてくれる誰かが必ずつきそっている、だから自分からは動かなくていい。逆に動き過ぎたら高貴に見えなくなる。そこが難しかったです。と同時に若々しさも必要で。そんな自分から何か動くことのない親王が事件に巻き込まれてしまい、自ら苅屋姫を連れて逃げていかなくてはいけない事態になるんですよね。なので斎世にとってとても大変なことが起こったわけです。

── そもそも苅屋姫に「千束の文」を送っていたほど苅屋姫のことを思っていたんですよね。

萬太郎 そうなんです。そういう前提あっての『加茂堤』です。

── ちなみにあの牛車の中というのは……。

萬太郎 狭いですよ(笑)。そこへ二人入るわけですからね。ひたすらジーッとしていて「暑いなあ」とか思うことも。御簾からは外側はちょっとしか見えなくて視界は悪いです。

── そして今回、『加茂堤』という最初の幕の桜丸です。

萬太郎 びっくりしました。思わず「うぇ!?」って声が出ました。今回AプロBプロで配役も替わり、しっかり勉強できてありがたい気持ちです。僕の桜丸に女房八重が(中村)種之助君です。ちなみに僕は夜の部の『賀の祝』では梅王丸を勤めますが、ここでも女房の春が種之助君。初めての夫婦役なんですよ。楽しみですね。

── 『加茂堤』の桜丸ははからずも菅丞相の失墜の原因を作ってしまった人です。斎世親王は時の醍醐天皇の弟で、苅屋姫は菅丞相の養女。公の仲ではない二人なのに出奔してしまい、藤原時平公が菅丞相を政敵にしたてる口実を与えてしまうことになります。菅丞相はこの桜丸の父や三つ子の兄弟にとって大恩人なのに。美しくてかわいいのだけど、よく考えるとちょっと軽率な桜丸……。

萬太郎 そうなんですよね。本人は良かれと思っているのでしょうが、思慮の浅さによって大事を起こしてしまう。忠臣蔵でもそうですが、起点となるのは案外小さなことや一人の人間の感情、思いつきで、それがどんどん大きくなって大勢を巻き込んでしまうんですよね。

── 「良かれと思って」が歌舞伎の事件の発端になるケース、結構ありそうですね。

萬太郎 そうかもしれません。ただあくまで桜丸は心から斎世親王のために、と思ってはいるんです。「これが出世につながるだろう」とかそういうことではなく、あくまで主を思っての行動で、僕もそういう人物として勤めたいと思います。責任感のある、人間としては善の人。

── 斎世親王と桜丸、結構年齢近そうですよね。

萬太郎 桜丸も前髪(のある役)なので十代じゃないかと思うんです。年齢も近くて、恋の相談相手にもなっていたのかなと。

── 八重も振袖です。

萬太郎 そうなんです。年齢について詰めていくといろいろ疑問に思うことも。前髪の息子がいるにしては白太夫は賀の祝、七十ですし、一方で松王丸には8、9歳の子供がいますし。

── 前髪といえば萬太郎さんが以前勤められた『義経千本桜』の主馬小金吾に頭が似ています。

萬太郎 あちらとは前髪を束ねている根の位置が違うのかな。小金吾より桜丸の頭の方が派手な気がします。

── 桜丸は棒ジケや額のシケもありますね。ちょっと色気を感じさせる飾りがついています。

萬太郎 そういうのが付くとやはり派手な感じがしますね。あちらは侍で、こちらは百姓の出で舎人。そういう身分の違いもあるかもしれません。衣裳も、色は派手めですが、他の四人の仕丁と基本は同じものです。

── あの仕丁の衣裳といえばたいてい身体を動かす職業だからでしょうか、二本線が入っていてちょっとアディダスっぽいと思ったことが……。

萬太郎 あははは、なるほどね。あれは歌舞伎らしいというか良いデザインですよね。

── 桜丸は顔も手足も白塗りですが、これはご自身で塗っているのですか。

萬太郎 手も足も自分で毎回塗っています。薄い靴下のようなものを履く人もいますし、荒事など力強い役のときは赤い筋の入ったものを履いて厚みを出すこともあります。世話物だと薄めに塗りますが、この狂言では、すね毛も剃ってしっかり重ね塗りしますね。5分少々の手間ですが。技術が進んでめちゃめちゃ薄手で全身履けるものができれば別ですが、これはもうおとなしく塗るしかない。冬ですと「寒いな、冷たいな」と思いながら(笑)。舞台は照明などで暖かいですけど。ということで9月は毎日朝一で、脚、塗りますよ(笑)。

八重との戯れも、春らしいのどかさもこの一幕だけ

── 花道ではなく上手から出てきます。

萬太郎 これはもう仕事の仲間が牛車の前にたむろしているのを追い払うためですね。

── 桜丸は柔らかみある役柄ですが、動き方で気をつけていることはありますか。

萬太郎 三つ子の中では線も細くて小柄に見えますが、なよなよし過ぎず、かといって武張らず、案外テキパキと動きます。斎世親王はしっとりと動きますが、桜丸は身の回りの世話をする役目ですし、脚を使う商売ですから。

── 他の仕丁仲間を体よく追い払って、親王と苅屋姫を逢わせます。

萬太郎 ここは密事ですからこっそりと。人に知られてはいけないので常に周りを警戒していますね。

── 萬太郎さんは以前斎世親王を勤められていますが、親王としては桜丸に対してどんな気持ちを抱いているのでしょう。

萬太郎 非常に頼りにしています。基本的にすべて桜丸にゆだねるような感じ。頼もしい先輩のような存在だと感じていましたね。

── 二人を逢引きさせて、一度は引っ込み、でもやきもきしてまた出てきてしまいます。

萬太郎 この一幕は、菅原伝授全幕を通して唯一平和な時間なんですよね。なのでこの幕の序盤でも、とにかくそのほんわかとした空気を出していければと。あとはもうどんどん悲劇になっていく一方なので。

── 牛車の中の二人の睦言をもれ聴いて刺激され、「女房ども、たまらぬ」と桜丸と八重もラブシーン、というかキスシーンです。

萬太郎 キスシーンって歌舞伎には珍しいですね。あまりないと思うんですよ。種之助君の八重とのラブシーン、濃厚にいこうかな(笑)。

── 女方さんや女房役など相手役のあるお役っていかがですか。

萬太郎 やはりいつもとは違う気を使いますね。自分の間で進められるお役とは違って。男女のペアとなるとさらに気を使います。衣裳の位置、体の位置、動線、相手がやりやすいようにお互い歩み寄りながら。かといってそのことがお客様に映ってしまうのも素が透けてしまいますから、あくまでさりげなく。

── そしてさらに際どい台詞が続きます。八重に「お手水どころか行水の水がいるのでは」と。

萬太郎 ここは下品には言いたくないので、わかる人にわかればいいかなと。あえて粒立てては言わないです。

── 水を汲みに行く八重に、何かあったら「晩から俺が不自由」のくだりも、なさる人によってあからさまに下半身に手をやるとか、抱きしめに行くとか。

萬太郎 いろいろやり方がありますが、僕はここはもう自然に自分を差して言おうかなと思っています。桜丸って八重のことが大好きなんですよね。「かかじゃ、大儀」は甘く愛情たっぷりに、と教わりました。

── 今回どなたに教わるのですか。

萬太郎 八代目の菊五郎のおにいさんです。台詞回しのイントネーションで、「そこで切らない方がいい」などのご指摘はいただきましたが、後は「別に特に(教えることは)ないんだよね」と。いや~、かえって「どうしよう」と頭抱えました。そして「もっと萬ちゃんならではの桜丸が見たいかな」ともおっしゃって。兄さんのやり方や型をなぞるだけではなく、自分なりの桜丸を作っていかなければいけないのだなと思うと、うーんどうしたものかと。ただ、先ほども言いましたが、この後はもう重くなっていく一方で、人もバッタバッタと亡くなっていきますし、自分自身も自害してしまう。せめてこの一幕は春らしいのどかさを大事にしたいと思います。

── この後、原作には、桜丸が飴売りに身をやつして二人を逃がす道行があり、さらに『車引』から『賀の祝』で桜丸自身の雰囲気も変わっていきます。そこはどんなふうに意識しますか。

萬太郎 桜丸の中ではこの『加茂堤』でのことをずっと抱えているんでしょうね。『車引』でも、菅丞相が流罪となったのはすべて自分のせいだと述懐している。とはいえこの『加茂堤』の段階では当然未来のことはわからないわけで、ここではまさに現役時代、バリバリ仕事している桜丸として生き生きしていたいですね。『賀の祝』のときは、もう舎人のお役目もクビになっているわけですから。

まるで子どものような、梅幸のおじさんの桜丸

── 三善清行一行との所作ダテがあり、ノリ地となります。

萬太郎 あの場面は楽しいです。桜丸にとっての見せ場の一つですね。立廻りも仕事で鍛えた強い脚で、力強く、でも柔らかく。桜丸の場合は色気みたいなものも立廻りに必要なのかなと。

── 立廻りで柔らかさを出すためにはどんなことが大事なのでしょう。

萬太郎 例えば返す手の形、払うというよりはよける、いなす。そういうイメージです。あまり自分からはかかっていかない。そうすると全体的に柔らかさが出るのかなと思います。

── まさに今お稽古まっ最中だと思いますが、稽古に入って改めて気づいたことはありますか。

萬太郎 いや、ほんとに何もないんだなと。と言うとこの役に思い入れがないみたいですが、全然そうではないんです。「ここがしどころ」「ここが難しい、大変」というものがことさらにないお役の難しさを実感しています。(菊五郎の)おにいさんからは(七世尾上)梅幸のおじさんの映像を見ておいてとも言われました。

── 梅幸さんの桜丸、ご覧になってどう感じましたか。

萬太郎 それがですね、いやいや何だか若いぞ!と。もはや子どものようで、動きもはつらつとされていました。仕丁の衣裳を着て脛を見せているのも子どもらしさにつながりますので、脛をどれくらい出すかということはもっと工夫したいと思います。また斎世親王の舎人として、八重の夫として、桜丸であることがぶれないように、でもしっかり切り替えられるようにしたいですね。

── おしまいに、萬太郎さんがタイムスリップしてこの加茂堤に佇んでいる桜丸に声をかけてあげるとしたら。

萬太郎 そうだなあ。今のうちにゆっくりとこののどかな春の景色を眺めておいた方がいいよ。今後そんな余裕がなくなるよ。後悔しないようにねって言ってあげたいですね(笑)。

取材・文:五十川晶子 撮影:源賀津己

プロフィール

中村萬太郎(なかむら・まんたろう)

1989年5月12日生まれ。萬屋。初代中村萬壽の次男。94年6月歌舞伎座「四代目中村時蔵三十三回忌追善『道行旅路の嫁入』旅の若者にて、初代中村萬太郎を名のり初舞台。12年12月新橋演舞場『御摂勧進帳』山城四郎義就ほかで名題昇進。コクーン歌舞伎『切られの与三』伊豆屋与五郎役、新作歌舞伎『あらしのよるに』の山羊たぷ役なども勤める。NHK大河ドラマ『青天を衝け』に福沢諭吉役で出演。

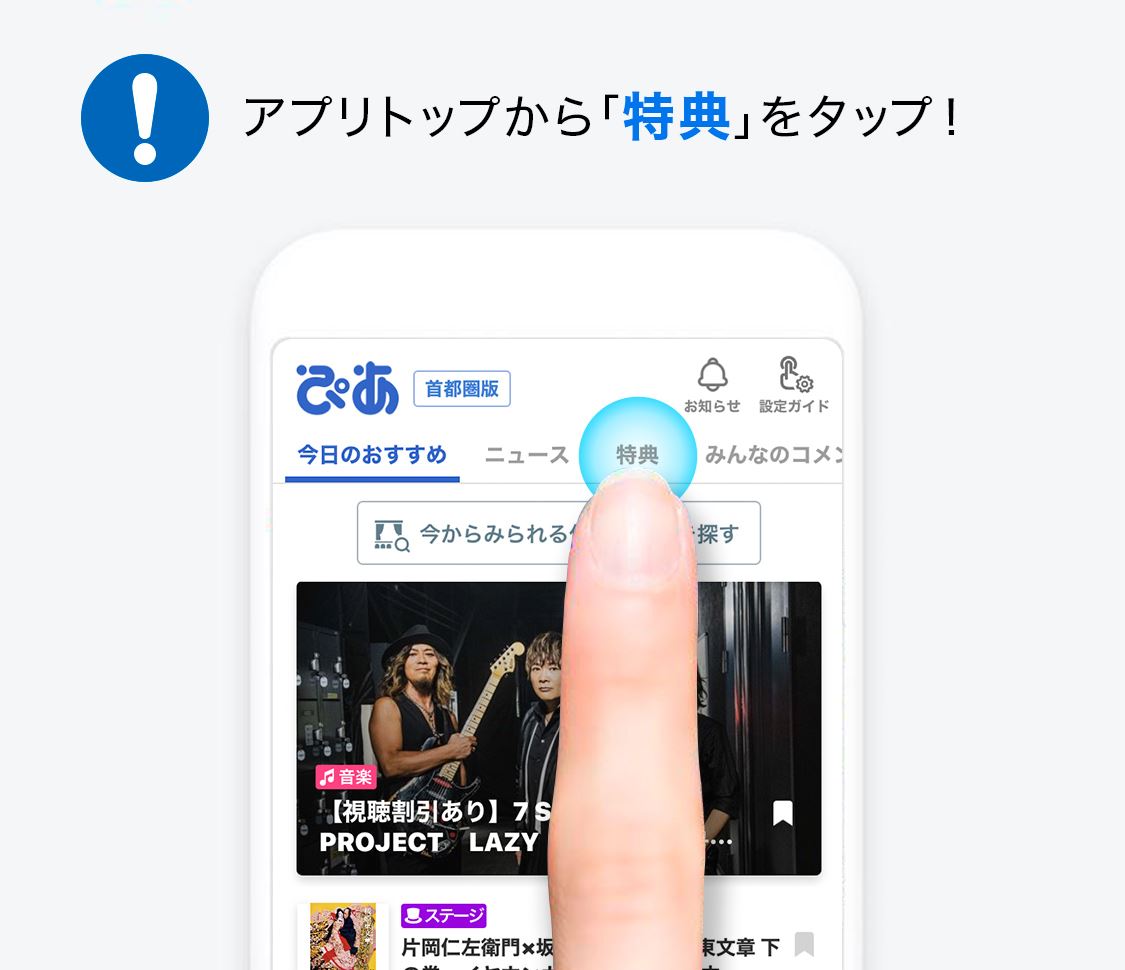

「ぴあアプリ」よくばり❣ぴあニスト限定!

アプリで応募プレゼント

【応募方法】

1. 「ぴあアプリ」をダウンロードする。

こちらからもダウンロードできます

2. 「ぴあアプリ」をインストールしたら早速応募!

※お申込みページに行くためには「よくばり❣ぴあニスト」の登録が必要になります。

※「よくばり❣ぴあ二スト」とはぴあ(アプリ)を思う存分楽しめるプレミアムな会員です。

初めてご登録された方を対象に、1ヵ月の無料購読体験期間を提供します。

詳細はこちらをご確認ください。