「ゆけ!ゆけ!歌舞伎“深ボリ”隊!!」今月の歌舞伎座、あの人に直撃!! 特集

中村橋之助『義経千本桜』武蔵坊弁慶「鎮魂、そして”今日はこれぎり”のつもりで」

第44回

源義経といえば歌舞伎の多くの登場人物の中でもトップオブヒーロー。源平合戦では見事平家一門を滅ぼしはしたが、兄頼朝から謀反の疑いをかけられ流転することになる。その行く先々で、義経に滅ぼされたはずの平家の武将たちが再び義経に襲いかかる。 そんな義経を守るため、常にそばで仕えるのが武蔵坊弁慶。ご存じ『勧進帳』の強くて頼もしく賢い弁慶とは少しイメージが違うのが、『義経千本桜』の弁慶だ。

<あらすじ>

『鳥居前』都を落ちることになった義経。伏見稲荷の鳥居前で愛妾・静御前に初音の鼓を託し別れゆく。そこへ義経の忠臣・佐藤忠信が駆けつける。 『渡海屋・大物浦』九州の尾形を目指す義経一行。摂津・大物浦の廻船問屋「渡海屋」に潜伏する。やがて一行が出立すると渡海屋の主人銀平は白装束に姿を変える。義経に滅ぼされた平知盛が実は生きていて、復讐を図っていたのだった……。

十月の歌舞伎座は「錦秋十月大歌舞伎」と銘打って『義経千本桜』を通しで上演中だ。三部制、かつAプロBプロと2パターンで上演されているので、これは何としても全ての顔合わせを見なくては!

その第一部の一幕目が『鳥居前』。幕が開き浅黄幕が振り落とされると、なにやら義経がいきなりイライラしている。どうやら腹心の家来、武蔵坊弁慶が原因らしい。『鳥居前』の弁慶は、『勧進帳』の弁慶とは少々イメージが異なり、強くて優しく頼もしいだけでなく、どこか大型犬っぽい愛嬌も感じさせる。そして『渡海屋』『大物浦』と物語が進むにつれ見た目の印象も変わってくる。

今月第一部でAB両プロとも弁慶を勤めるのは中村橋之助さん。『鳥居前』の弁慶は二度目、『渡海屋』『大物浦』の弁慶は初役だ。今回この二幕の弁慶を通して勤めるために大事にしていることとは何だろう。初日が迫るある日、稽古を終えたばかりの橋之助さんを直撃した。

Q.都落ちする義経を守る弁慶。二幕通して勤める醍醐味とは?

── 橋之助さんが『鳥居前』の弁慶を勤められるのは二度目ですね。初めて勤められたのは2017年の北京公演でした。北京のお客様はどんな雰囲気でしたか。

中村橋之助(以下、橋之助) 皆さん親切で、食事もおいしくて。京劇の先生にお会いして紅をいただいたりもしました。お客様は現地の方がほとんどで、反応が素直といいますか、飽きたらゲーム始めちゃう(笑)。心配していたPM2.5も、公演期間の前半はまるで大丈夫だったのですが、ある日を境に突然空気が悪くなり涙が止まらなくなりました。どうやら北京で党大会があったそうで、その間だけ付近の工場の稼動を止めていたと聞いています。

── それでは『鳥居前』の弁慶のこしらえから教えてください。後から出てくる佐藤忠信実は源九郎狐に負けないくらい荒事の扮装ですよね。

橋之助 「鋲打ち」というサンタクロースみたいな衣裳で、頭もいがぐりです。静は忠信が守っていく、義経は弁慶が守っていく、将棋の飛車と角が分かれていくような一幕ですから、形(なり)にも力強さ、頼もしさが現れているところです。鋲打ちの衣裳は久しぶりです。あれは重いというよりは腕とか脚が何しろ曲げにくく、座るのがしんどい衣裳です。座布団で作ったウェットスーツ、つなぎ目のないダウンジャケットといえばいいでしょうか(笑)。

── ここの弁慶の隈取は独特ですね。

橋之助 「鳥居隈」といって顔の真ん中に鳥居の形の隈を取ります。筋隈にも言えるのですが、線が多い隈はぼかしていくと顔全体が真っ赤っかになりがちなんです。こういう隈取はいかに余白を多く作るかに気を使いますね。紅の量を加減したりして顔というキャンバスをどう使うか、ですね。ちなみに紅は成駒屋用に特別に調合したものを使っています。

── 手には大きな金棒のようなものを持っています。

橋之助 まさに土佐坊や海野をやっつけたその足でやってきて、義経一行に追いついたというところですね。ちなみに今月のAプロは、幕が開いたら静も弁慶も既に舞台にいて、義経に叱られ終わっているカットバージョンです。Bプロは静や弁慶が後から出てくるバージョンです。

── そのBプロの方の弁慶について伺いますと、追いついた早々義経からこっぴどく叱られます。

橋之助 義経からすれば、鎌倉方の挑発に乗って土佐坊や海野を殺してしまうなんて「なんてことをしてくれたんだ」ということなんですよ。でも弁慶からすれば「お主の命を狙っている奴を殺さないでどうする」という気持ちですよね。弁慶にはそれ以外に選択肢なんてない。だからまさかここで叱られるとは思っていなかったでしょう。それに、忠信の方は土佐坊の家来をボッコボコにしているのに、なぜか義経から着背長をもらっていますからね。義経の虫の居所次第だったのかも(笑)。

── 義経と弁慶それぞれに、どこか人間臭さも感じます。

橋之助 義経の人物像が現れてくるところだなと思いますし、泣きじゃくる弁慶の無邪気さ、面白さ。四天王とは違う立場の家来としてキャラクターが立っているなと感じます。

── そしてこの一幕の中で再び弁慶が出てくるのは終盤で、忠信と線対称のようにきまります。

橋之助 静には忠信、義経には弁慶。荒事×荒事という華やかな場面ですね。

茶番のなかにも重要な伏線が張られている

── 『渡海屋』へと物語が進んでいきます。こちらも、銀平娘お安が昼寝をしている場面の付くBプロの弁慶についてうかがいます。『鳥居前』の弁慶からまたがらりと変わって、武装はしていないし、何だか法界坊のような世話な感じの姿です。

橋之助 ここでは船宿に長逗留している山伏、という体ですね。

── ここの弁慶は義経一行と共に逗留しているのでしょうか。それとも単独で逗留している前提ですか。

橋之助 僕は、義経一行と一緒に逗留している設定にしています。今回この場の弁慶について(中村)歌六のおじさまに習っていますが、おじさまは「そんなのどっちでもいいんだよ」と(笑)。この『渡海屋』の冒頭は、本行(人形浄瑠璃文楽)には付いている場面とはいえ歌舞伎の場合なら、たとえば”ごちそう”として大看板の役者があそこでちょっと顔を見せるとか、そういうこともある場だと。

── 幕が開くと渡海屋の下女たち(実は官女)がかいがいしく働いていますが、この山伏が弁慶だということはわかっているわけですよね。

橋之助 はい、素性は知られているんです。さらに入江丹蔵と相模五郎が鎌倉方の家来だと名乗ってやってきて、船を出せとごねる場面なんて大茶番ですし、そこがまた歌舞伎らしいところです。

── 弁慶がお安をまたごうとすると、脚がビリビリッとしたと怪しみます。

橋之助 ここは茶番ではなく、弁慶が本当に感じたことだと思います。「神棚の水を替えないと罰が当たる」とか、そういう謂れと同じように、何か虫が知らせてビリビリッとしたのかもしれない。初めてご覧になるお客様には「この女の子、何か特別な存在なのかな」と思っていただければ。

── 後の展開への伏線となるわけですね。そして弁慶は下女たちと軽く会話してから出かけていきます。

橋之助 と見せかけて下手へ入って様子をうかがっているんですね。

── 下駄の音をあえて高く響かせて、花道の方へ行くかと思ったら思い入れを見せて下手へ。あの下駄の音が効果的ですが、すべりそうになることはないですか。

橋之助 これはもう慣れですね。以前自主公演で『一本刀土俵入』(2024年第二回「神谷町小歌舞伎」)をやった時、僕は波一里儀十で出ていましたが、お弟子さんの一人が下駄で歩く役で。「なかなかすんなりと歩けない」と言っていました。慣れないうちは怖いというのはあるでしょうね。この弁慶に関しては時代世話の場面ですから、力強く時代に歩かなくていいので特に大変ということはありません。世話物ではパンパンパンと走るように素早く花道を引っ込むことがありますが、あれはカッコいいですが別の難しさを感じます。

── 入江も相模もおやりになっていますね。

橋之助 あの二役ともとっても好きなお役です。「渡海屋」では二人で出てきて、知盛のしくんだ大茶番の中でさらに茶番を演じます。実は二人とも平家方の侍ですが頼朝方の侍のふりをする。渡海屋銀平(実は知盛)との口論を奥にいるはずの義経一行に聞かせて、渡海屋が義経の味方と信じ込ませるための計略です。鎌倉方から守ってやったと思わせ義経たちを油断させるための。そこまでやっても義経には知盛の計略だと見破られていたわけですが。

── 『大物浦』で入江と相模がご注進として再び出てきます。

橋之助 まずは相模が全身白の装束で注進として出てきます。「あばれ」とは違うのでその点が務める上での難しさですかね。短い時間ですが激しい動きのある戦況報告です。後に入江が血だらけでボロボロにやられてしまった姿で注進にやってくる。相模と入江の間の短い時間で平家がどうなってしまったのか、視覚的にわかりやすい表現だなと思います。

最後の花道では「昼の部はこれぎり」という歌舞伎らしさも感じて

── そしていよいよ「大物浦」に弁慶が登場します。ここでの弁慶はいわゆる山伏の武装した姿です。

橋之助 坊主頭に兜巾、縦縞の袖無しに鈴懸、顔は僕はこめかみに翫筋(かんすじ)を入れています。そして太刀を佩き、ほら貝を持つ。この弁慶の鈴懸、あの肉まんみたいなやつ、一個50万するらしいです。房がとにかくたっくさん詰まっているんです。すごい職人技ですよね。弁慶の篠懸は四天王のものより大きいそうです。宝塚で言うと番手のスターの衣装にキラキラした飾りが付いているのと似ているかな。

── 手負いとなった知盛が義経に向かおうとするところで、弁慶が上手から出てきてその間に割って入ります。

橋之助 ここで弁慶は、知盛に対して武器は使わず数珠のみで立ち向かうんです。知盛の台詞にもありますが、討っては討たれ、討たれては討つのが源平のならいで、長年戦ってきた者同士、互いへのリスペクトを持っているのだと思います。清盛が外戚の威を振るって悪逆を働いた。それまで保たれてきた源平の侍としての摂理を崩した報いがこれなんだと。そのことを恥じる思いが知盛にはあるのだろうと思うんです。そして義経たちも、さっさと知盛をとらえて首を刎ねればいいのにそうはしない。知盛に武将としての死に場所を差し出しているんですね。

── 弁慶は末期の知盛に大きな数珠をかけますね。

橋之助 あれは結構ズシリと重い素材でできています。そしてその後は石に腰かけてじっと知盛の最期を見届けます。

── あそこで弁慶は、橋之助さんは、何を考えていますか。

橋之助 弁慶としては、知盛の言うことはもっとも、明日は我が身だと思っています。もちろんそういう反応というか芝居をするわけではありませんよ。と同時に一人の役者として、「(知盛を)やりたいなあ」と思いながら(笑)。

── 橋之助さんの知盛、拝見したい!

橋之助 やっぱりあのお役はカッコいいですね~。『千本桜』の中では一番やりたいお役です。狐忠信は「鳥居前」も「吉野山」も四の切もさせていただきましたし、権太はもう少し年上になってからの方がよさそうですが、知盛はやはり今一番やりたいお役ですね。今回(中村)隼人君が松嶋屋さんのやり方でやっていますから、「ああ、こうやるんだな」とか、(坂東)巳之助のおにいさんの方は紀尾井町のやり方で、「ああこうなさってるんだな」と。

── 仁左衛門さんの知盛ですと、例えば自分に刺さった矢を抜いてその血を舐めるというゾクッとする動きも。

橋之助 ありますあります。サワリも全然違いますしね。碇の上げ方、その下への身体の入れ方、碇を投げて入水するまでの、あのみるみる縄がひっぱられていく短い時間で、動きも台詞もかなり違いがあります。そんなことをそばで感じ取りながら、と同時に弁慶としての性根を持って座っています。

── 知盛は海へ散り、義経は安徳帝を抱きかかえて一行は花道へ。定式幕が引かれ、弁慶も一番最後に本舞台から花道へと歩いていきます。弁慶、一番の見せ所ですね。

橋之助 ここはね、やりたくない人はいないと思います(笑)。そして僕が目指すのは、一幕のお芝居のおしまいであると同時に、「昼の部はこれぎり」という歌舞伎らしさ。そこも感じていただきたい。知盛が海に飛び込んだときにすぐ幕を引いたっていいはずなのに、あえて幕外に弁慶を出すのは、お芝居そのものをもしめくくるためという感じがするんです。

── ほら貝の音は付けてもらうのですか。

橋之助 僕は自分で吹きます。これはなさる方によりますが。ここは勝鬨のために鳴らすのではなく、あくまで鎮魂のためですね。どちらを向いて何度吹くかはその時次第で、二度のときもあれば三度のときもあるかもしれません。

── あのほら貝の音が客席に響き渡り、弁慶たちと共に、知盛をはじめ源平合戦で死んでいった者たちに思いを馳せるところですね。

橋之助 弁慶からすれば、「知盛公、どうか成仏されよ、そして我々が進む道もまた険しいぞ」と。そしてふとほら貝が目に入り、「そうだこれで鎮魂しよう」となるのでしょう。侍としての敬意、もしかしたら知盛の心意気が羨ましいと思う気持ちも少しあるのかも。弁慶からすればそういう気持ちの流れです。お客様の中には、この先義経主従はどこへ向かうのだろう、どうなるのだろうと思う方もいらっしゃると思います。でもあえて意味にとらわれずに、「ああそうか、そうだよね、はい、ここで第一部はおしまいなのね」ってご覧いただいてもうれしいんです。歌舞伎の面白さってお客様が観て感じるためののりしろが残されているところだと思うので。

これはかなり以前の話になりますが、父(中村芝翫)が初役で知盛を勤めたとき、最期の入水で綱をおっ縦に結んだんですよ。綺麗に横結びにすると海中では外れてしまいやすいんですって。だからわざとそうしたんです。これは家のやり方にもよるので、横に結ぶお家ももちろんあります。そのときに「橋之助(現・芝翫)は縦に結んでいる。歌舞伎役者なのにそれでいいのか」という投書をいただきまして。祖父(七世中村芝翫)は「理由をご存じないんだろうなあ」と当惑していました。とにかくしっかりと幕が引かれるようがんばります。

── 改めて、今月は歌舞伎座で『義経千本桜』を通しで上演という貴重なひと月です。

橋之助 僕は『千本桜』って一幕単位でも面白い幕が多いので、『仮名手本忠臣蔵』や『菅原伝授手習鑑』の方が、通しで上演する意味があるんだろうなと思っています。『千本桜』の方があまり幕と幕がつながっていない印象ですし、AプロBプロで分かれるとさらに「誰だっけ、この役は」となりそうな気もしますね。

── 橋之助さんが第一部のAプロBプロで一つの役を通すというのは、お客様にとってお芝居が見やすくなるポイントになるかもしれませんね。

橋之助 そういうことはあるかもしれませんね。そしてある程度、源平について事前に情報があるといいかもしれません。子供のころ祖母に平家一門の家系図を書き出してもらったことがあるんです。平清盛だけではなく、いろんな平●盛たちが出てきて面白かったんですよ。歴史の教科書には載らないけれど家系図には登場する人も多くて。

── 今月は「鳥居前」から「渡海屋」「大物浦」へ、橋之助さんの3通りの弁慶の姿も楽しめます。

橋之助 はい。きっと皆様のご休憩中に僕はとんでもない勢いで顔を落としてまた顔をして、脱いで着替えて……をやっていると思います(笑)。

取材・文:五十川晶子 撮影:源賀津己

プロフィール

中村橋之助(なかむら・はしのすけ)

1995年12月26日生まれ。成駒屋。中村芝翫の長男。祖父は七代目中村芝翫。2000年9月歌舞伎座〈五世中村歌右衛門六十年祭〉の『京鹿子娘道成寺(きょうかのこむすめどうじょうじ)』の所化と『菊晴勢若駒(きくびよりきおいのわかこま)』の春駒の童で初代中村国生を名のり初舞台。16年10・11月歌舞伎座『一谷嫩軍記(いちのたにふたばぐんき)』熊谷陣屋の堤軍次ほかで四代目中村橋之助を襲名。日曜劇場『ノーサイド・ゲーム』

ほかテレビドラマや舞台『サンソン-ルイ16世の首を刎ねた男-』(21年)等に出演。

「ぴあアプリ」よくばり❣ぴあニスト限定!

アプリで応募プレゼント

【応募方法】

1. 「ぴあアプリ」をダウンロードする。

こちらからもダウンロードできます

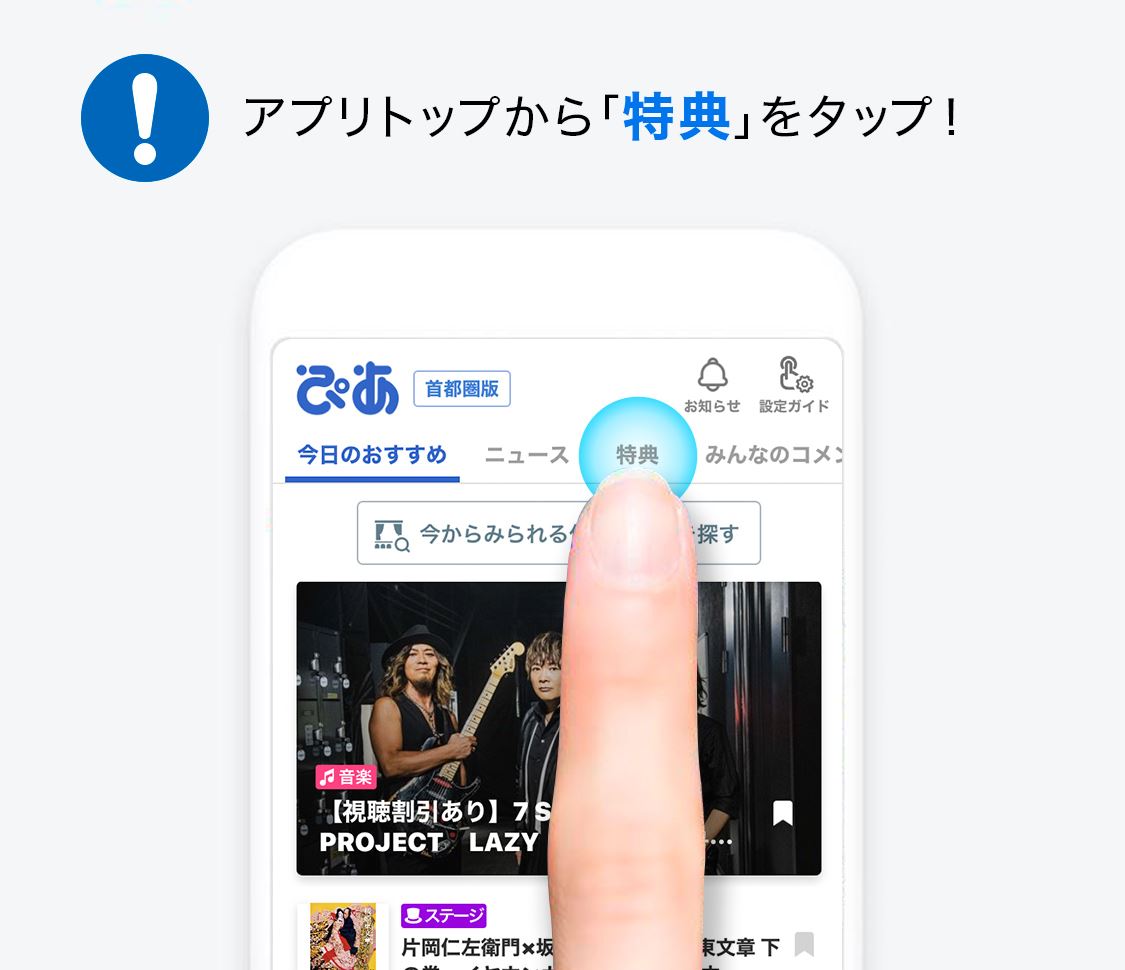

2. 「ぴあアプリ」をインストールしたら早速応募!

※お申込みページに行くためには「よくばり❣ぴあニスト」の登録が必要になります。

※「よくばり❣ぴあ二スト」とはぴあ(アプリ)を思う存分楽しめるプレミアムな会員です。

初めてご登録された方を対象に、1ヵ月の無料購読体験期間を提供します。

詳細はこちらをご確認ください。