出演者・スタッフ5人の“証言”を緊急取材!「あの日、福島第一原発でなにがあったのか?」『THE DAYS』特集

『コード・ブルー』を作った男が福島第一原発事故の物語『THE DAYS』に挑んだ理由。「これはまだ“続いている”話なんです」

第2回

『THE DAYS』の企画・脚本・プロデュースを手掛けた増本淳氏

Netflixのオリジナルドラマシリーズ『THE DAYS』が6月1日(木) から全世界で配信になる。本作は、2011年に起こった福島第一原発事故の真実を描く作品で、本作の企画・脚本・プロデュースを手がけた増本淳はこう力説する。「あの場所で起こったことは、終わったことではありません。まだ“続いている”話なんです」。

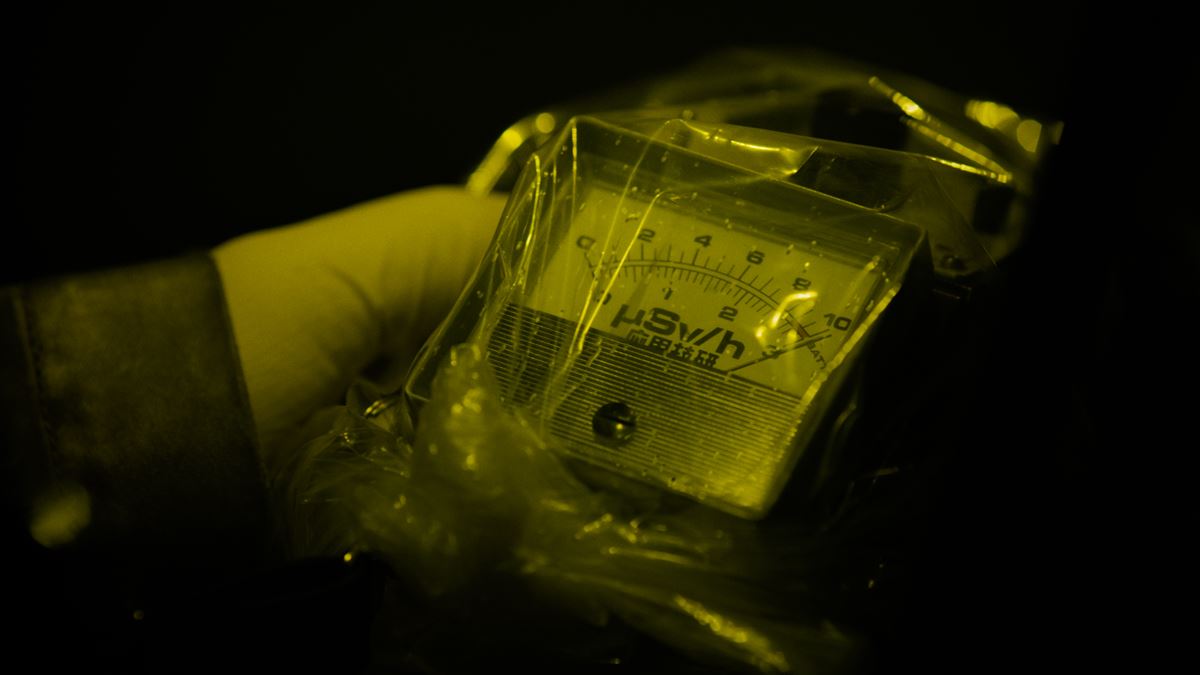

2011年の3月11日に起こった大地震と津波は、東日本一帯に甚大な被害をもたらし、福島第一原発は全電源を喪失。全6基ある原子炉のうち、4基が制御不能になった。あの日、あの場所にいた人たちは何を目撃し、何に立ち向かったのか? 本作はあの日々=THE DAYSの物語を克明に描き出していく。

『THE DAYS』本予告

企画・脚本・プロデュースを手がけた増本は、かつてフジテレビに所属し、ドラマ『コード・ブルー ドクター・ヘリ緊急救命』や『はだしのゲン』『リッチマン、プアウーマン』など数多くのドラマを手がけてきた。そして、2019年にフジテレビを退社し、最初に向き合ったのが、本作『THE DAYS』だ。

「自分はいつもドキュメンタリーとエンターテインメントの交差点にいたいと思ってやってきました。テレビ局にいるとドキュメンタリーの企画はまず通らないんです。“それ、視聴率取れないだろ”って言われてしまいます。スポンサーは宣伝のために高い広告料を払っているわけですから、それは仕方がないことです。

そこで例えばですけど“救急医療”というテーマがあったとします。救急医療では場合によっては運ばれてきた方の6割から7割の方が亡くなってしまう。この現実をどうやって伝えようかと考えたときに、ドキュメンタリーにすると“視聴率がとれない”って言われますし、ドラマにすると人が助かる場面ばかり描いて、感動的な音楽をかけて盛り上げろって言われてしまいます(笑)。

でも僕が伝えたいのは“運ばれてきた患者の3人に2人は助からない。しかし最後の1人は助けられた。果たしてそれは喜べることなのか”という現実です。そこで、この話をエンターテインメントにしたらどうなるのか考えるわけです。それまでの医療ドラマでは毎週、難病奇病の患者がやってきて、医師たちは力を合わせ成功率2パーセントの手術を毎週必ず成功させます(笑)。でも、自分の考えたドラマでは、運ばれてくる人のほとんどを救うことができない。それでも、医師たちは前を向いて頑張っていく。それがドラマ『コード・ブルー』の始まりでした」

結果として2008年7月に始まった『コード・ブルー』は大人気を獲得。シリーズ化され、2018年には劇場版も公開された。

「そのときから、そのままでは多くの人に観てもらえない問題を多くの人に観てもらえるようにする“橋渡し”をするのが自分の役目かもしれない、と思うようになりました。そして当時から向き合いたい題材として“3.11”がありました。3.11は、多くの人にとって振り返ることがつらく、余暇の時間を割いて映像を観よう、文章を読もうと思ってもらうことが困難な題材です。だからこそ、この物語を多くの人が観たい、観てもいいと思ってもらえるものにして世の中に送り出したい、その可能性があるし、挑戦してみたい……それが『THE DAYS』の始まりでした」

当事者たちが置かれた状況まで含めて

できるだけ忠実に伝えたい

そこで増本は、門田隆将が事故の関係者に徹底的に取材して書き上げたノンフィクション『死の淵を見た男―吉田昌郎と福島第一原発』を原案に、事故調査報告書や当時の福島第一原発の所長だった吉田昌郎氏への聴取記録(吉田調書)をベースにしながら、脚本作りを開始した。

いつもと変わらない3月のある金曜日。福島第一原発で勤務にあたっていた人々は強烈な揺れに襲われる。その後、津波が発電所を襲い、4基の原子炉の冷却装置は機能を失う。全電源を喪失し、暗闇に放り込まれた作業員たちは自分たちがどのような状況に置かれているのか正確に把握することもできないまま対応を迫られる。一方、電力会社もまた事態の全容を把握することができず右往左往し、マスコミの報道が加熱していく中で政府も対応に苦心する。

刻一刻と状況は悪化し、次から次へと難局が訪れる中で、彼らはどう行動したのか? その根底にはどのような想いがあったのか?

本作の概要はこれまでも繰り返し報道されており、過去にはこの事件を扱った映画や番組も制作された。しかし、本作はそれらの作品とはまったく異なるコンセプト、スケール、そして作り手の想いで制作が進められた。増本が本作にあたる上でまずあったのは、“事件後の報道や検証への違和感”だったようだ。

「福島第一原発の事故を検証する番組はこれまでに山ほど作られており、そこでは“こうすればもっと被害は小さかった”“このようにしておけば事故は起こらなかった”という話がたくさん出てくるのですが、当時の様子をちゃんと捉えているかというと、そうではないと思いました。それらの番組で語られていたことの多くは“机上の空論”と言いますか、冷静にテーブルで考えれば、そのような結論になりますよね、というものがほとんどでした。だからこそ、僕たちの作品では、当事者の方たちが置かれた状況まで含めて、できる限り忠実に伝えたいと思ったんです」

あの場にいなくてよかったと

思わせるくらいでないと、この物語は伝えられない

もちろん、ここで起こった出来事は多くの人が関わっており、残された資料も膨大だ。そのすべてを映像化することはできない。しかし、増本は丁寧に資料を読み込み、“事実”をベースに脚本を書き進めた。ポイントは全8話、約8時間のドラマが常に緊張感を持って進んでいくことだ。物語の視点は発電所内、電力会社の対策室、政府と切り替わっていくが、第1話の冒頭で地震が発生し、その後は最後の最後までまったく緊張感が途切れることはなく、登場する人々は常に“極限状態”に置かれ続ける。

通常のドラマであれば、全話を視聴した後に冷静に振り返ると“このシーンは本当に必要だったのか?”と思うことがあるかもしれない。しかし、本作では物語を構成する要素、そこにいる登場人物たちの描写を徹底的に厳選し、本当に必要なシーンだけで全8話が構成されている。すべてを観終わって振り返っても“無駄なシーンや展開”がないことに驚くはずだ。

「通常のドラマですと“箸休め”的なシーンがありますよね。先ほど名前の出た『コード・ブルー』では、必ず食事をするシーンがありました。みんなで食事をしながら、少しトーンを変えて、それまでに起こった出来事や人物名を整理、おさらいするんです。

でも、『THE DAYS』で観ている方に体感していただきたかったのは、あの場にいた人たちの精神状態なんです。ずっと明かりのない暗い場所にいて、常に生命の危機にある状況でした。後になって振り返れば、圧力が上がっているなら弁から抜けばいいし、温度が上がっているなら水を入れればいいんだと分かりますけど、あの段階では圧力が上がっているのかいないのかも分からない、温度が上がっているのか下がっているのかも分からないのはもちろん、そもそも目の前の原子炉が今どうなってるのか皆目分からず、ひとつ間違えると爆発するかもしれない。そんな状況下だったわけで、そこにいる人がまともな精神状態で正しい判断を下すのは相当に厳しい要求です。

ですから、この作品では、あの場所にいた人たちにそれだけの負荷がかかっていたんだということを視聴者にまず伝えたいと思いました。この状況を正しく伝えることができれば、検証番組や検証本に書かれているようなことが、かなり現実と乖離していると視聴者の方たちに感じていただけるのではないかと。検証番組で語られたことは、安全な明るい場所で集められるだけの資料を集め、それらをゆっくり読んで考えたこと。でも、実際の彼らは暗闇の中で、圧倒的にストレスフルな状況の中で判断しなければなりませんでした。このことを伝えるためには、“箸休め”はない方がいい、観ている方が張り詰めた緊張で疲れを感じるような展開にすべきだと思いました。

これだけ重い題材を、これだけの密度で描くと、観ている人が離脱してしまうのではないか?という恐れはもちろんありました。でも、手頃な重さ、観やすさでこの物語をくくってしまうと、伝えるべきことが伝えられなくなってしまう。観続けるのにエネルギーがいる、あの場にいなくてよかったと思わせるぐらいの表現でないと、この物語は伝えられないと思ったんです」

すべての登場人物の“外での顔”は

作品の中では見せない

増本が語るとおり、本作の観客は劇中の登場人物たちと同じように混乱の中に放り込まれる。自分がどのような状況にいるのかも正確に把握できず、危機や新たな問題が容赦なく舞い込み、決死の覚悟で行動するも、各所の思惑は時にすれ違い、ストレスは増していく。あの時期、私たちは発電所の“外側”から事態を見守っていた。しかし、本作で観客は発電所内の闇の中に足を踏み入れることになる。出口はまったく見えない。

「脚本を書く上で、もうひとつこだわったのは、すべての登場人物の“外での顔”は作品の中では見せない、ということでした。通常であれば、家族との回想シーンを入れたりします。でも、この作品では“あの場所で起きたこと”がすべてですし、他のシーンを入れてしまうとホッとしてしまうというか、緊張感を途切れさせてしまいます。ですから登場人物を説明するためにエピソードを追加するのではなく、人物のちょっとした動きだったり、何か言われたときの言い返し方だったり、そういう動きと反応の積み重ねでキャラクターを伝えていきたいと思いました」

確かに未曾有の危機が訪れている状況で、日常的な話をしている時間や余裕はない。そのため、本作ではちょっとした仕草や動き、相手のセリフを受けたときの表情の微細な変化で“登場人物の内面”が表現できる俳優が集うことになった。役所広司、竹野内豊、小日向文世、小林薫、音尾琢真、光石研、遠藤憲一、石田ゆり子ら、本作では名優たちの何か言った“後”、何かを聞いた“後”の表情までしっかりと描きだされる。

「通常、演技のうまさって“上手にセリフを言うこと”を指して言われることが多い気がするんですが、今回、集まってくださった方々は“何も言わなくても伝わる”うまさのある方ばかりです。『THE DAYS』はいわゆるドラマチックなセリフはほぼ皆無で、業務上のやり取りばかりです。確かな演技力のある方にご出演いただいたことで、セリフがない部分で感情や物語を伝えることが可能になったと思います」

これは12年前の事故の話ではなく

まだ“続いている”話なんです

この作品はワーナー・ブラザース映画が製作を手がけ、Netflixが全世界に配信する。つまり、テレビのようにある日に放送されて終わりではなく、配信やブルーレイでいつでも観られる状態にある。本作は数年後にも観客を獲得することになるだろう。いつか“あの震災を知らない子どもたち”が大人になって本作を観るかもしれない。

「確かにそう思います。(スティーヴン・ソダーバーグ監督がパンデミックを題材にした)『コンテイジョン』は、公開された当時はそれほど大きな話題にはなりませんでした。でも、2020年に新型コロナが流行するとともに、すべてを予見していたんじゃないかと思えるような映画として配信で注目を集めました。だから『THE DAYS』も何年も先にまた注目されることがあるかもしれないですよね。

ここで描かれている話は、日本であっても、ある地域の人にとっては“もう終わったこと”なのかもしれません。実際、10年以上前にあんなことあったよねぇ、あのときどうしてた?という思い出話になっていたりしますし、記者の方たちにもなぜ今さらと尋ねられたりします。

でも、本当にこの話はこれまでにちゃんと語られてきたのでしょうか? 今日も福島第一原発では廃炉作業が行われていますが、そこで何人の方が働いているのか知っている方がどれだけいるでしょうか? 多いときには7000人ぐらいの方が働いていたそうですが、現在でも約3000から4000人の方が働いています。そして、それはいつ終わるのか分からず、まだ何万人もの方が自分の家に帰ることができないままでいます。これは12年前の事故の話ではなく、まだ“続いている”話なんです。

それを配信やブルーレイ/DVDというかたちでドラマとして置いておけば、ときどき考えてもらえる。そうなれば、この物語を作った意義はあるんじゃないかなと思います」

本作は、口当たりのいい作品ではない。冒頭から最終話のラストまで緊迫した時間が切れ目なく続く。しかし、これこそがかつて日本のある場所で起こり、現在も続いていることなのだ。そこにいた人々の行動と想いは本作を通じて、これからも世界中の観客が知り、考えることになるだろう。

<作品情報>

『THE DAYS』

6月1日(木) よりNetflixにて世界独占配信