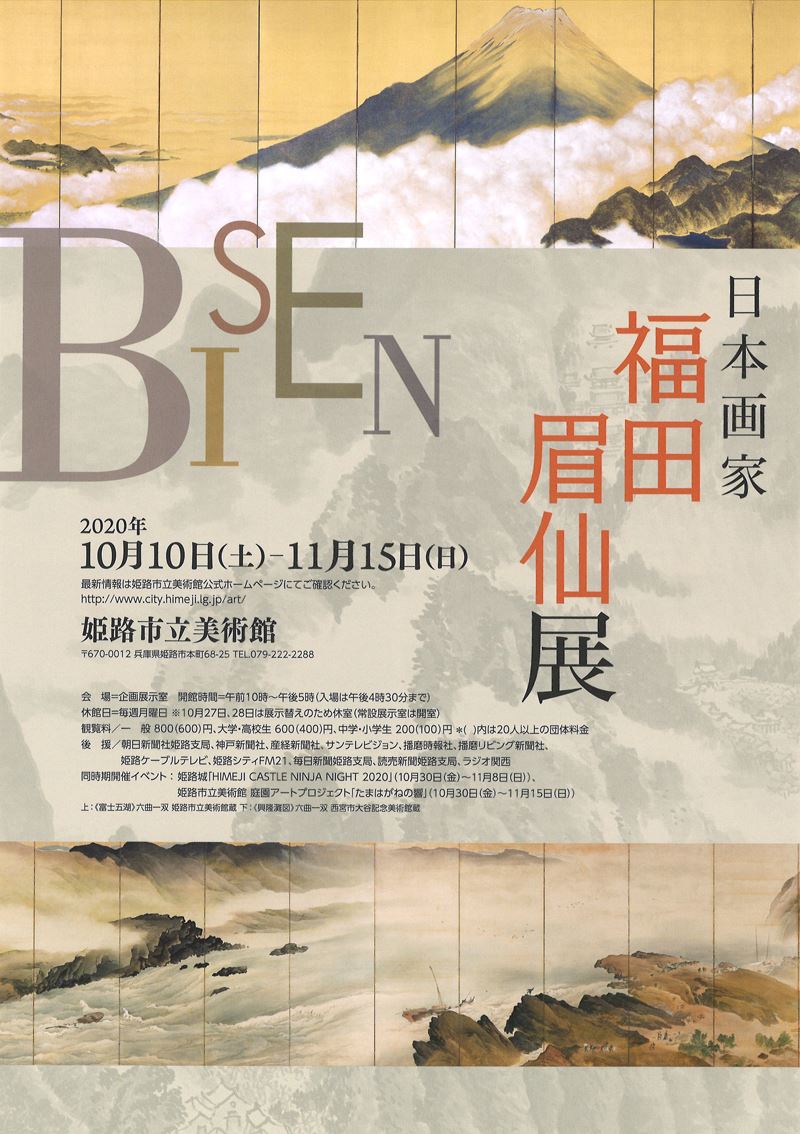

日本画家・福田眉仙展

20/10/10(土)~20/11/15(日)

姫路市立美術館

福田眉仙(明治38年から昭和36年、1835年から1961年)は現在の相生市に生まれた日本画家。久保田米僊、橋本雅邦に入門。日本美術院にも参加した。明治42年(1909年)、岡倉天心の勧めで中国に渡って各地を写生し、その成果は『支那三十図巻』という大作の絵巻に仕立て上げられる。同じ日本美術院の先輩であった横山大観との意見の相違から、中央画壇を離れたが、昭和15年(1940)に開催が予定されていた東京オリンピックにあわせ、国立公園十二景を描いた連作屏風を制作し、訪日外国人に日本を紹介する展覧会を企画するなど、旺盛に活動していた。第二次世界大戦により代表作の多くが焼失したと思われていたが、今日ではその中のいくつかが再発見されている。

岡倉天心が「南画に向いている」と評した眉仙だが、その本質は「写生」であり、作品の制作にあたっては、対象を実際に見てスケッチしてから臨んでいたことがうかがえる。本展では、同館で所蔵する国立公園十二景のひとつ『富士五湖』や『支那三十図巻』など代表作を中心に、初期から晩年に至る眉仙の作品を一堂に展示する。

また、眉仙に絵の手ほどきをした宮田其渓や、師である久保田米僊、橋本雅邦の作品を展示し、眉仙の作風の形成についてもさぐる。