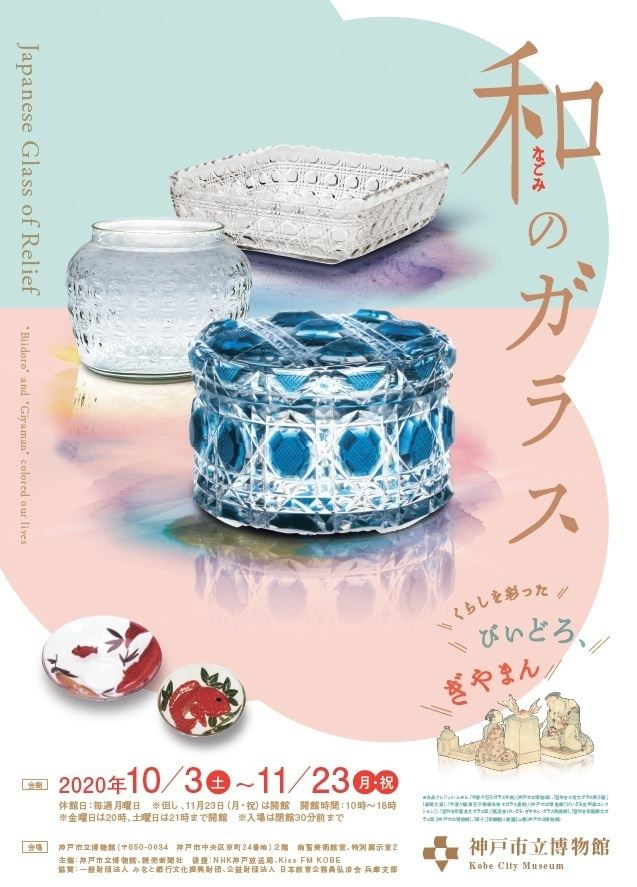

和(なごみ)のガラス―くらしを彩ったびいどろ、ぎやまん

20/10/3(土)~20/11/23(月)

神戸市立博物館

現在の私たちが生活する中で、ごく当たり前の存在となっている「ガラス」。日本で本格的に製造が始まったのは17世紀半ば頃とされる。江戸時代のガラスは、“びいどろ”、“ぎやまん”と呼ばれ、当時輸入されていたヨーロッパ製のガラスや洋書を参考に発展していった。

職工たちは、限られた情報の中で製造にあたっていたにも関わらず、食席を飾る器、酒宴に花を添える盃、笄(こうがい)や櫛といった装身具や装飾品、室内を彩る調度品をはじめ、ヴァラエティ豊かなガラスを製造している。“びいどろ”“ぎやまん”には、かたちにゆがみがあるもの、青色や黄色味を帯びた無色のガラス器も少なくない。これらの和ガラスが持つ素朴で、自然な造形は、私たちの心を惹き付けるのだ。

本展では、江戸時代から明治時代の人々のくらしを彩った160件の“びいどろ”“ぎやまん”を紹介する。箱書きや文献資料を読み解くことで、当時の人々がどのようにガラスを味わい、楽しんでいたのかを浮き彫りにすることも目的の一つとしている。素朴さや穏やかさといった特色をもち、見るものを和(なご)ませる、和(わ)ガラスの魅力に触れる機会となれば幸いである。