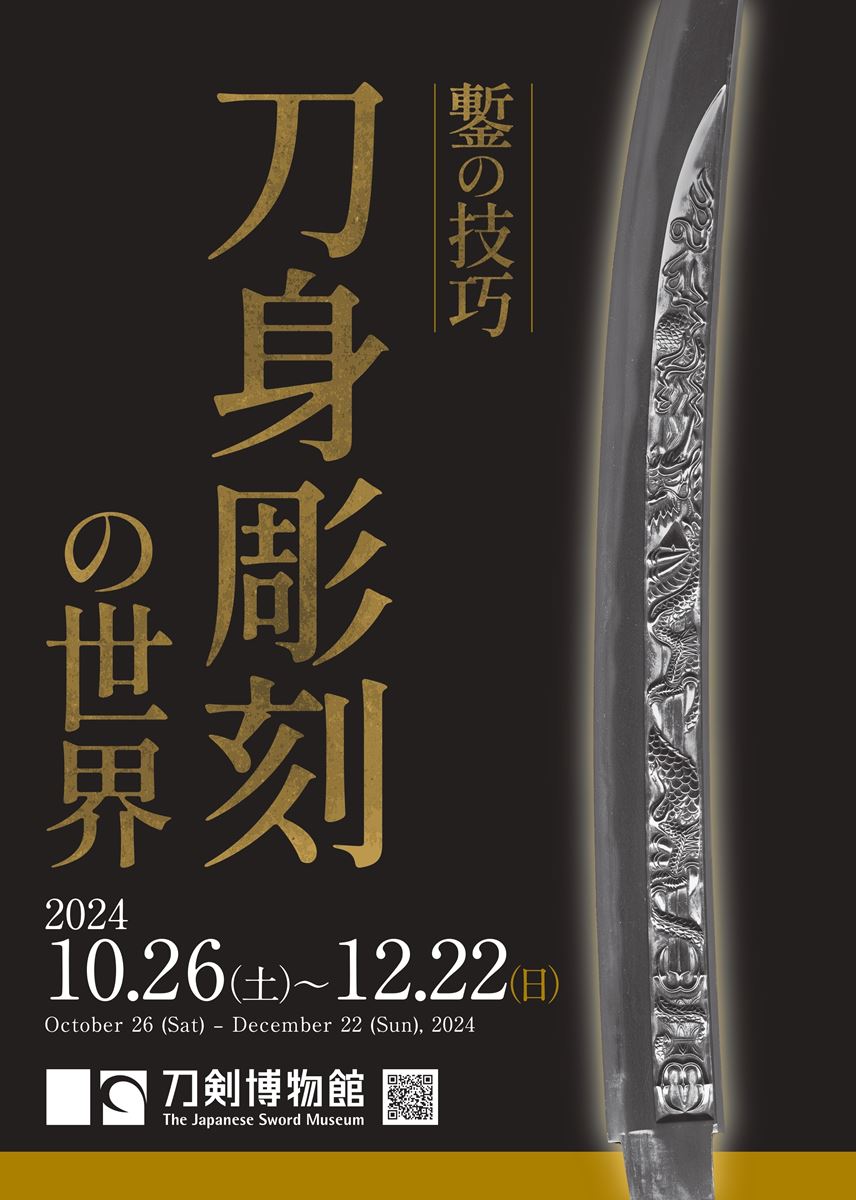

鏨の技巧 刀身彫刻の世界

24/10/26(土)~24/12/22(日)

刀剣博物館

刀身に彫物が施された刀剣は、反りがついた鎬造という特有の様式である日本刀が形成された平安時代後期の作品に早くも見られる。それら彫刻には、当初は簡素な樋のように重さの軽減を目的とした実用性を高めるためのものが多くあるが、鎌倉、南北朝、室町時代と時代を経るにつれ、神仏の加護を求める信仰の表現として刀身に表されたものが数多く作られるようになった。それらには神仏そのものの姿や倶利伽羅龍や素剣、また羂索や梵字など神仏を象徴するもの、あるいは「八幡大菩薩」などの名号の文字が彫られたものが多くある。さらに江戸時代以降は、それまでの宗教的な側面を踏まえつつも、より装飾性が強い作品が作られ、刀身彫刻を専門とする職人も現れるようになった。

本展では古作から現代の刀匠・刀身彫刻家の作品まで、刀身彫刻の歴史を概観して広く紹介する。刀身という限られた空間そして僅かな奥行の中に表現された鏨の精緻な技巧を堪能してほしい。