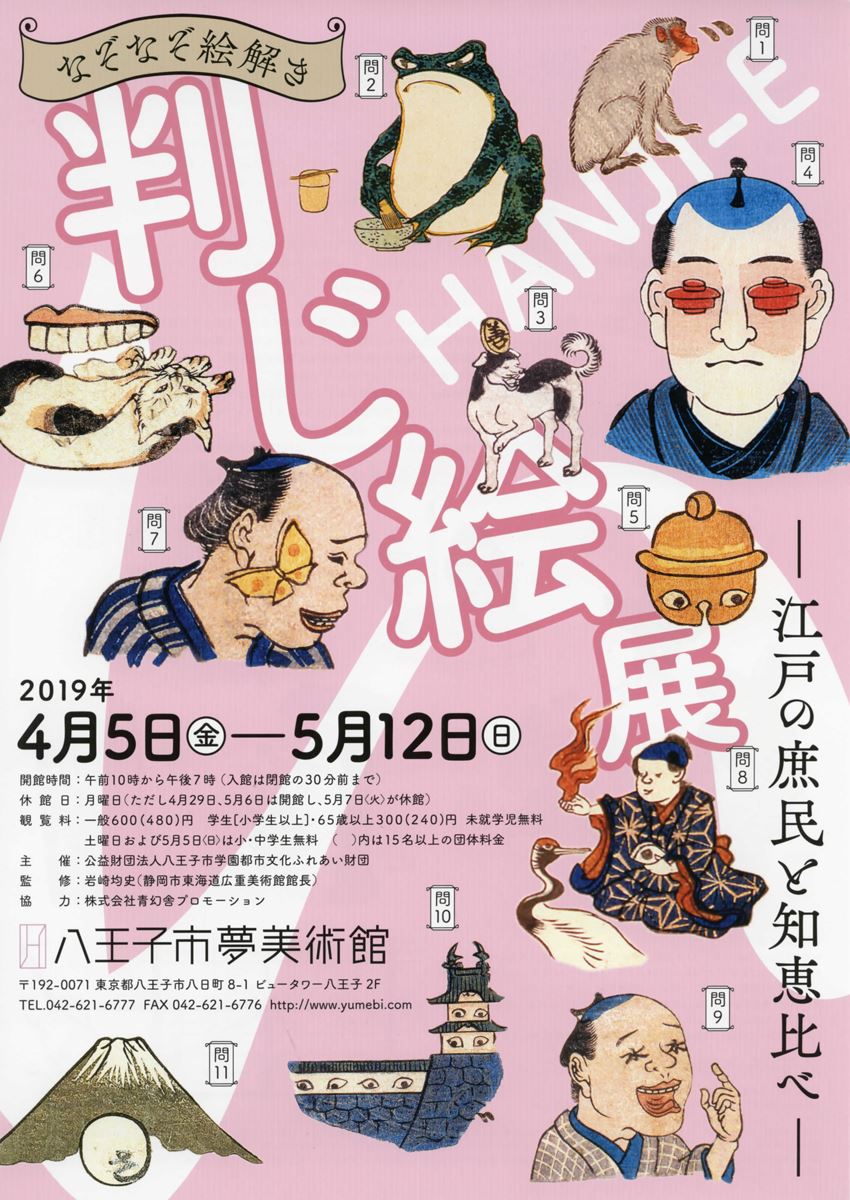

なぞなぞ絵解き 判じ絵展―江戸の庶民と知恵比べ―

19/4/5(金)~19/5/12(日)

八王子市夢美術館

判じ絵は、江戸時代の庶民に幅広く親しまれた、絵を読み解いて答えを導き出すなぞなぞである。浴衣や手ぬぐいの柄としてもよく知られている「鎌〇ぬ(かまわぬ)」も、江戸時代前期から存在する「なぞ染」とよばれる判じ絵の一種といわれている。

判じ絵は、平安時代後期から行われていた「ことば遊び」の要素や、中世以降のさまざまな「なぞ」の要素などが組み合わさって形成されたと考えられている。その完成は江戸時代に入ってからとされ、とくに幕末期以降多くの浮世絵師たちによって多種多様に描かれ、大いに流行した。テーマとなるものは、手紙、地名や動植物、台所用品、役者や力士の名前など多岐にわたる。

実際に判じ絵を解いてみようとすると、画中には不可思議な図柄が描かれており、答えをすぐに導き出すのが難しい場合が多々ある。しかし、様々に推理を重ねながら絵と言葉を結びつけて謎解きをしていく、その過程を楽しむことこそが、判じ絵の大きな魅力となっているのだ。

本展では、江戸時代の浮世絵師たちが描いた判じ絵を中心に100点あまりを紹介する。江戸の庶民と知恵比べしながら、奇想天外かつ愉快な判じ絵の世界が楽しめる。