『時雨の記』

神保町シアター 特集「渡哲也―わが青春の日活撮影所《アンコール》」(10/17~11/6)で上映。

1998(平成10)年 東映 116分

監督・脚本:澤井信一郎 原作:中里恒子 脚本:伊藤亮二 撮影:木村大作 美術:桑名忠之 音楽:久石譲

出演:吉永小百合/渡哲也/林隆三/佐藤友美/原田龍二/佐藤允/前田吟

太田ひとこと:遅れている大阪の建設現場に出向いた渡がひざ詰めで話す、叩き上げの現場監督が佐藤允なのがうれしい。「ちか頃は納期、納期ばかりで昔のような丁寧な仕事は誰もやらせねえ」「わかります、ぼくも若い頃は同じでした」。そうしてやがて「よし、やるか」と立ち上がらせる。年賀状を書く吉永の筆を渡が借りて、定家の歌をさらさらと書き「歌はいいが、字は下手」と笑って丸める紙を吉永が奪い取り、しわを伸ばして大切にする。いろんな細かいエピソードの脚本、演出、すべて完璧です。

大手建設会社の専務・渡哲也(56歳)は、ホテルのパーティーの花を活けている吉永小百合(48歳)を見る。それは20年前、ある葬式で見かけ、つよく心に残っていた女性だった。

少年のように純粋な行動性のある渡は翌日、聞いた鎌倉の吉永の家を訪ねる。ずいぶん前に夫を亡くし、子もないまま生花教授でひっそりと生きていた吉永は、いきなり来た渡にとまどうが、「これうまいんですよ」と天ぷらを持参した率直さに正直なものを感じ、それをたいらげ、「こんど揚げたてを食べに行きましょう」と言われて苦笑する。

渡には妻子があり、長男は恋人と結婚準備中だ。建設会社の事業は拡大して仕事は忙しく、年齢的にはそろそろ仕上げだなと意識しつつも充実した日々を送っていた。

渡は出張先の大阪で、大学以来の親友・林隆三と一杯やる。昭和天皇の病状を伝えるテレビニュースから目を移した渡は、「じつは好きな女性ができた、今後の人生はその人と暮したい」と告白し、林は絶句。「本気か?」と問うが、にっこり笑う顔に何も言えなくなる。渡も林も、高度経済成長を懸命に働いて社会的地位を得た成功者だった。

渡は時間をみつけては吉永を訪ね、ゆっくり食事をしてゆくまでになったが、遅くなればきちんと帰り、信用を得てゆく。あるとき茶目っ気半分でキスされ慌てたが、かえって何かひとつ気持ちが楽になる気がした。渡はそれきり吉永の蔵書を読みふけり、藤原定家や西行法師を教えられる。

渡の京都出張に誘われて錦秋の奈良に向い、西行法師が晩年に庵をかまえた地に、渡は自分も庵を建てて一人で住むつもりだと話し、専門家らしく目で測量したりする。しかし渡は突発性狭心症をかかえており、発作には即ニトログリセリンを飲まねばならず常時携行していた。ある日それが起きて入院。見舞いに行った吉永は渡の家族と出合い、「仕事で世話になっている」と紹介されてすぐ去る。

出張先のスペイン、グラナダで一人歩いているときも発作がおきたが危うくおさめ、渡は後半生に追いかけられた気持ちになった。

ある夜、書斎で庵の設計図を書いていると、妻・佐藤友美が来た。渡は鉛筆を置き「間もなく会社を辞め、その後は小さな家を建て一人で暮す。家族の面倒はもちろん続けてゆく」と静かに話し、妻は吉永を思い出すが、それには触れなかった。

吉永の生花の師・岩崎加根子から、京都に華道学院を開くが数年後からはまかせたいと言われ、鎌倉を引き払い京都に行く決心をする。渡が庵を作ったのならば一緒に暮す決心はもはやできていた。

年があらたまった夜、吉永宅に立ち寄った渡は発作をおこし、そのまま救急車で運ばれたが命絶えた。知り合って五ヶ月後だった。

密葬を終え、鎌倉の家に挨拶に来た妻と長男の前に喪服の吉永は座る。

なんという美しい物語だろうか。日本映画の定番として見慣れた感のある、古都鎌倉や京都を舞台にした大人の恋愛映画を定型通りに作るにあたり、日本映画界で最も手堅い腕をもつ監督:澤井信一郎は、昭和天皇崩御の経過速報を折り込んで、昭和を働きづめできた男が、残された後半生を、本当に自分のために生きたいという、時代の終わりと、その時代に生きた個人の終わりを重ねたうまさ。

大人の不倫映画といえば、欲望むき出しの言い争いや、激しい愛欲シーンがつきものだが、そういうものはなくてこそ本物の大人の恋愛が描けるという自信。二人は節度をもちつつ気持ちを寄せ合い、渡は誠実正直に妻に打ち明け、怒声を上げるような場面は一度もない。中年の思慮深さを持ちながら終始明るい渡はこれが本来の本人かと思わせ、吉永の繊細な表情演技は、作品にこめた思い入れの深さだ。

この演出を限りなく華麗にしているのが木村大作の撮影だ。お決まりの紅葉の京都奈良の散策、鎌倉の家に静かに降りゆく夜の時雨、グラナダの海に後半の人生を覚悟する渡の後ろ姿などは、あざやかに心情を浮かび上がらせ、説明的台詞を不要にする。

また久石譲のこれぞ映画音楽といいたい華麗なオーケストレーション、しかし肝心なところは無音にして俳優の顔に物語らす節度。また見るからに上質な飾りすぎない衣装。世間的には認められない渡の決断を受け止める親友・林隆三の低音の台詞まわし。

「お前にそんな情熱があったとは思わなかったよ」

「お前だって、大学下宿の娘にほれてたじゃないか」

「そうだ。だが、俺が就職して忙しい間にあの娘は死んだ」

無言で一杯ふくむ林は、渡の心情を理解したのだ。

人生は一度だ。56歳と48歳。年齢を経て出会った運命の人と生き直すのは許されるのか。許すも許さぬもないという決心が、激情ではなく「落ち着いて」進んでゆく。大人の恋愛映画として完璧だった。

観終えてのち、ネットでこの映画の苦難の制作過程を知った。中里の原作に感動した吉永は、自ら各社に企画をもちかけたが、どぎつい映画しか作ろうとしない会社はどこも請け合わず、吉永は映画化権を入手し、出演料はいらない、低予算に協力する、自ら宣伝活動すると訴える。吉永から共演を請われた渡は感激し、自らも出演料はいらないと二人そろって大手会社にかけあった。

刺激を求める時代にあって大人の映画を作りたいという情熱に、みごとに応えたスタッフの底力。小百合ファンの私には、スター女優として難しい時期に迷っていると見え、力のある若手監督に身を預けよと、歯がゆい思いを抱いていた。しかし、もはや捨てることのできない自分のイメージを崩すことなく、こんな見事な作品を作っていたのだ。まさに代表作。

ピンク映画のスタッフが主役の『ロケーション』ー映画人の情熱を真正面から描いているのがすばらしい

『ロケーション』

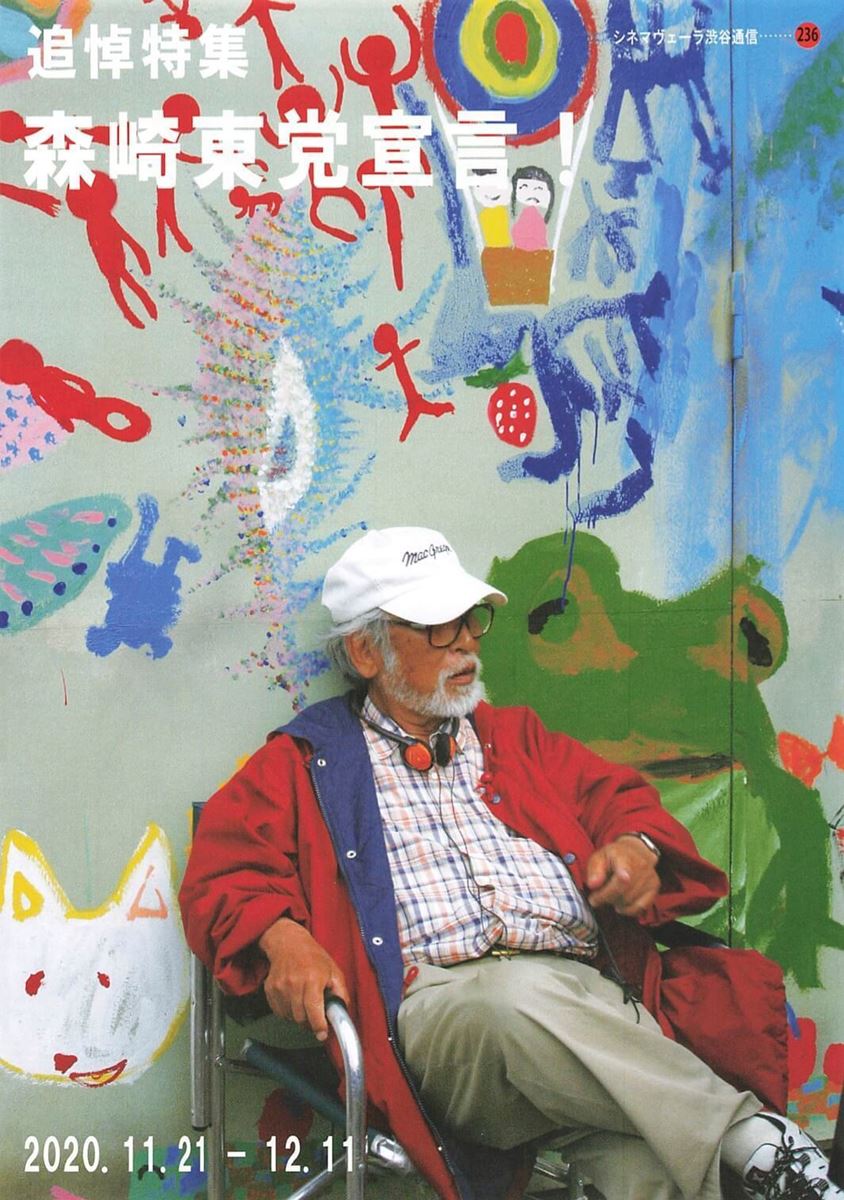

シネマヴェーラ渋谷 特集「追悼特集 森崎東党宣言!」(11/21~12/11)で上映。

1984(昭和59)年 松竹 99分

監督・脚本:森崎東 原作:津田一郎 脚本:近藤昭二 撮影:水野柾樹 音楽:佐藤充彦

出演:西田敏行/大楠道代/美保純/柄本明/加藤武/竹中直人/角野卓造/佐藤B作/乙羽信子/殿山泰司/愛川欽也

太田ひとこと:やってられないともめるスタッフに、西田が「まだ続けるぞ、いいか」と手締め一本打たせると、全員がすぐさま次の行動に移る。これぞカツドウヤ魂。

ピンク映画のキャメラマン・西田敏行の妻・大楠道代は同じくピンク映画の女優だが、常習の睡眠薬自殺未遂で寝たきりになってしまい、明日からの主演ロケは無理とあきらめ、脚本の柄本明を呼び、道代はお前にやるから足を洗って二人でホカ弁屋でも始めろ、あばよと告げ、無口な柄本は黙り込む。西田と柄本は道代をはさんだ長いコンビだった。

翌朝のロケにたてた代役女優は裸はいやと泣き出して撮影は中断。そこに柄本が道代を連れて来て再開するが、海で男(チーフ助監督・竹中直人の内トラ=内部エキストラ)に襲われる場面でおぼれかけ、もうこりごりと本当に降りてしまう。監督・加藤武は至急代役をみつけて来いと指示して、次の撮影現場の連れ込み宿に移動する。

宿のふてぶてしい女主人・乙羽信子は「30分だけ」の条件で撮影を許可。連れてきた女優を角野卓造ら三人の男が裸で襲う場面の段取りをつけたがうっかり消火器をひっくり返し、白い粉が噴き出しててんやわんや。代役女優がもういやだと真っ裸で逃げ出すのを「これは絵になる、どこまでも走れ」とライトマンと一緒に夜の新宿の街をどんどん追って撮影してゆく。

しかし監督は転んで入院。撮影は監督なしでゆくことになり、連れ込み宿にいた女中・美穂純を女優に仕立てて撮影再開したものの、美穂は故郷福島にお盆の墓参りに行くと言い出す。西田は彼女が福島に帰るロードムーヴィーに変えて続行とし、ボロのロケバスに「女優」を乗せた一行は急遽福島に向かう。撮影日はあと二日しかないのだ。

撮影四日の低予算映画製作の現場を、喜劇仕立てのドタバタにするのではなく、何が何でも完成させねばという映画人の情熱を真正面から描いているのがすばらしい。悩んでいる暇などなく、次から次へと決断して実行するカツドウヤ魂。

今の簡便なデジタルとちがうフィルム撮影は、フィルムは無駄遣いできず、照明は必須。移動撮影の地ならしやレール引き、見物人の排除、突然の許可取り、代役出演と、やることは山のようにあり、キャメラマンは大型クレーンにわが身を吊って次第に引き上げさせて画面を大ロングショットにもってゆく危険撮影にも無我夢中だ。

福島に向かった後半から話は意外な展開になる。美穂の卒業した中学校に立ち寄ると、美穂をよく覚えている(じつは手出ししたらしい)体育教師・佐藤B作がいて、撮影許可はスムーズにゆくかと思ったが「どういうお話ですか」と聞かれ、「父を殺した三人の男に強姦されて復讐殺害する話」とは言えず、「えーと、まあドキュメンタリータッチですから、あまり決まった筋立てはないんです」とごまかす。しかしB作から、美穂には人殺しの前歴の噂があると聞かされる。

盆祭りの福島に着いて美穂は行方をくらまし、手分けして探す。西田は入った駄菓子屋の老婆から、美穂の両親は一家心中を図ったが幼子の美穂だけは生き残ったと聞く。見上げた旅館二階から、遊んでかないと手招きする女・テル子が妻の道代に瓜二つ(大楠道代二役)でつい上がると、美穂は父だけが死んだ恨みで母を仏ケ浦から突き落としたと聞き、人殺しの噂を思い出す。

美穂は父の墓の前にいた。呼び寄せた柄本にストーリーを一家心中に変えるよう言い、仏ケ浦の網小屋で撮影再開すると、現れたのはさきほどのテル子で、彼女こそは美穂の母だった。美穂は、母を妾にしている殿山泰司と組んで父を殺したのだろうと非難、母はお前だけは残そうと松の木にしばりつけておいて心中するつもりだったが、父は先に崖を飛び降りたのだと激しく言い争ってつかみ合いとなる。このあたりは口論が輻湊してわかりにくいが、事は心中の真相ではなく眼前の展開にあり、すかさず西田はライトを当て、手持ちキャメラを回し、柄本は口論を素早く書き取ってゆくスタッフの機敏な動きだ。映画は本当にドキュメンタリーになったのだ。

架空の話が事実を前に変容してゆく、それこそが映画だと気づいて回し続ける。なんと考えられた構成だろう。コミカルさは全くなく、真剣そのものの西田敏行、柄本明、竹中直人、佐藤B作、角野卓造、愛川欽也らは当時まだ無名に近く、それをベテラン映画人、加藤武、乙羽信子、殿山泰司が支え、大楠道代が大輪の花、美保純が初々しい体当たり演技を展開する。

これすなわち「自分たちの映画」だという自覚、心意気に違いない。映画の現場はこんなものだ、その姿を笑いもののドタバタになんかにさせないという誇りが、この作品を涙なくして見られない(本当に私は泣きました)傑作にした。最後は和解した母娘が夜の仏ケ浦の波に浮かべる父の供養の紙風船を、西田は「数を増やせ!」と怒鳴り、漂う紙風船を海に半身を沈めて長回し撮影、ようやく「カーット! 終わり!!」と絶叫する。

それをラストシーンにした完成試写で監督・加藤武は「……よくやった」とうめくが、配給会社は「何がなんだかわからない、こんなのはいらない」と席を蹴る。西田はかかった経費は自分がもつとつぶやき、またあばら家に戻り、トップシーンとおなじ風呂にふうと体を沈める。その手前には妻の道代もいた。

映画製作現場を描いて大ヒットした「カメラを止めるな」(2017年/監督:上田慎一郎)の三十三年前、こんなに熱気の濃い作品が作られていた。上映したシネマヴェーラ渋谷での、柄本明と山根貞男によるこの作のトークを聞き逃したのは私の痛恨事。

映画人の誇りを描いたカルト的真価は、今後どんどん高まってゆくだろう。

〈おしらせ〉連載「太田和彦の 新・シネマ大吟醸」、今回が最終回です。名画座ファンの皆様、太田さんのファンの皆様、ご愛読ありがとうございました。また、どこかの名画座でお会いしましょうー。(編集部)

プロフィール

太田 和彦(おおた・かずひこ)

1946年北京生まれ。作家、グラフィックデザイナー、居酒屋探訪家。大学卒業後、資生堂のアートディレクターに。その後独立し、「アマゾンデザイン」を設立。資生堂在籍時より居酒屋巡りに目覚め、居酒屋関連の著書を多数手掛ける。