『チェルノブイリ』など人気海外ドラマを手がけるスターチャンネル制作陣が語る、吹替版をめぐる状況

19/11/8(金) 12:00

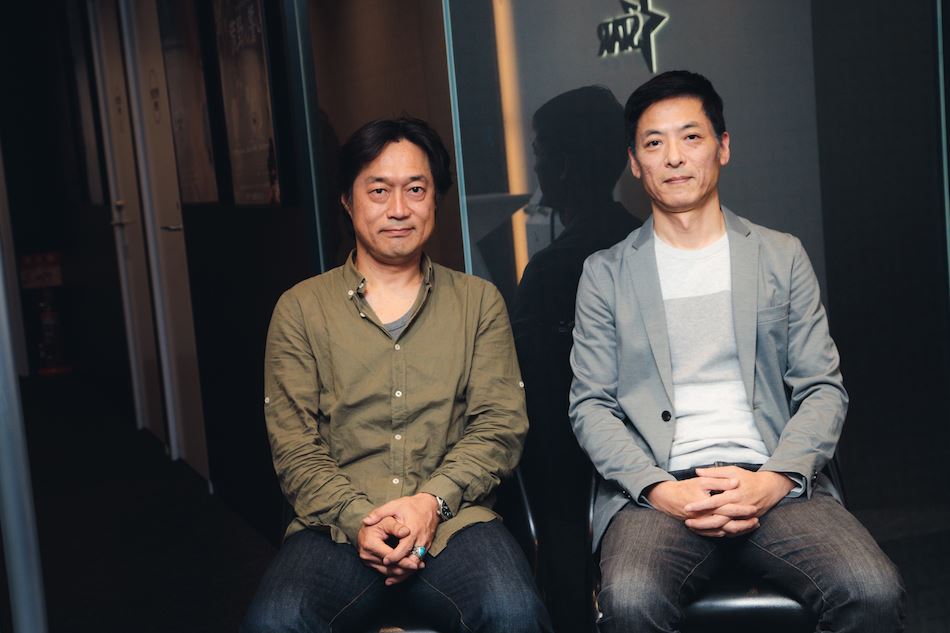

スターチャンネルにて独占日本初放送されている、原子力発電所の未曾有の事故をリアルに再現した衝撃の実録ドラマ『チェルノブイリ』。ネット上では、緻密なドラマの完成度の高さに毎話反響を呼んでいる。スターチャンネルは、『ゲーム・オブ・スローンズ』、『ウエストワールド』などのHBO(R)作品をはじめとした最新の海外ドラマを放送するにあたって、自社で制作する字幕や吹き替えにも力を入れてきた。今回、『チェルノブイリ』の吹替版の制作を担当したスターチャンネルの上原行成氏と演出を手掛けた東北新社の久保宗一郎氏にインタビューを行い、吹き替えドラマ作りの現場の裏側や、現代の吹き替え版をめぐる状況についても語ってもらった。(編集部)

【動画】『チェルノブイリ』予告映像

■「映像の中に生きているように吹替版を作りたい」

――スターチャンネルでは、海外ドラマの字幕版の制作はもちろん、吹替版の制作にも、かなり力を入れているようですね。

上原行成(以下、上原):そうですね。ただ、それはあくまでも私自身の思いとして、吹替版で何か新しいことができないかと、個人的に模索しているものです(笑)。なので、そこまで大げさなことではないんですけど、今回の『チェルノブイリ』の吹替版も、それの延長線上で制作したいと考えました。

――その“新しいこと”というのは、具体的にはどんなことになるのでしょう?

上原:やはり、外画の日本語吹き替えにはすでに長い歴史があって、みなさんテレビやソフトで、それを楽しんできているわけですが、そこにもう少しリアリティが出せないかと思っていて。いわゆる“時代もの”であれば、多少台詞に常套的な表現があっても逆に馴染むこともあると思うんですが、現代劇においては、普段我々が耳にする言葉、実際にしゃべる言葉を、もっと台詞の中で再現できないかなと。逆の言い方をすれば、「~だわ」「~さ」など劇セリフとしては聞きなれているけれど、実際の日常会話では耳にすることはほとんどない言い回しを排除することで“リアリティ”を増幅できないか、と。それが、観ている方々に明らかな違いを感じさせるものになるかどうかはわからないですけど、「この吹替版は、何かしっかりくるな」とか、ジワジワとボディブロウのように感じてもらえたらいいなと思いまして。

――違和感なく、そのリアリティを感じられるものというか。

上原:もちろん、声優さんの演技なども吹替版の面白さに繋がってくるんですが、その台詞の言葉遣いやひと言ひと言のこだわりも、その面白さのひとつの要素にできないかなと。そのためには、翻訳台本を作る段階から、言い回しなどを綿密にチェックするとか、リアリティのある言葉遣いにしたいということを現場のスタッフと共有する必要があります。『チェルノブイリ』は、ドキュメンタリーのような緊迫感があるため、これまで試みてきた“リアリティの追求”をさらに本格的にやってみる、ひとつのいい機会だと思いました。それで、実際の制作に入る前に、吹替版の演出を担当する久保さんにお時間をいただいて、入念な打ち合わせをしました。

久保宗一郎(以下、久保):上原さんからは、具体的な作業に入る前に、リアリティを重んじるという今回の吹替版の方向性をご説明いただきました。僕は吹替演出の仕事を20年以上やってきましたが、リアリティを重んじる流れは、実は10年以上前からあります。洋画の吹替版を作るときに、本国のスーパーバイザーの方がやってきて、「なんでこの台詞を、こんなに大きな声で言うんだ?」とか「この人は、なんでこんなにマッチョな声を作って演技しているんだ?」って言ってくるみたいなことが結構あって。

――ああ、なるほど。

久保:先ほど上原さんが、日本語吹き替えには長い歴史があるとおっしゃいましたけど、吹き替えの芝居って、いわゆる“様式美”みたいなものがあるじゃないですか。台詞の抑揚のつけ方やちょっと声を張って話す感じ、台詞で言ってない部分を、声優さんの芝居で表現するという。あと、キャラクターづけの部分でも、わかりやすくするために、太っている人はこういう声とか、痩せている人はこういう声とか……。

――わかります(笑)。

久保:そういう様式美的なものは、海外の人たちからすると、「なんでこんなことをやっているんだ? もっと普通の芝居をしてくれ」ということになるんです。で、それに対して、声優さんからも、ちょっとした反発もあって……というようなことが、実は10年以上前からずっと続いているんですよね。

――そのあいだに入っている久保さんが、その板挟みになるという。

久保:そうなんですよ(笑)。ただ、今回の『チェルノブイリ』の場合は、先ほど言ったように、上原さんのほうから「この作品は、究極のドキュメンタリーだ」という話が事前にあって。このドラマの登場人物は全員実在の人物なので、やっていた仕事や亡くなった日など、全部はっきりしているんです。そういう一般の人たちの生活を切り取るというか、映像の中に生きているふうに吹替版を作りたいと。

そのためには誇張的な芝居ではなく、自然な芝居を意識しました。それをどこまでやるかは、いつも悩むんですが、今回は上原さんのほうから、「徹底的にやりましょう」ということだったので、そういう芝居ができるベテランの方々を中心にキャスティングしていきましたね。長いドラマだと、最後まで観ることができないうちに、吹替版の制作が始まることもありますが、今回は全5話という短いシリーズで最後まで全部そろっていたので、一本の長い映画のようにキャスティングできたのは、すごく良かったですね。

■「台詞のリアリティを大事にする現場が増えてきている」

――実際の収録は、かなり大変だったとか?

久保:いや、大変でした(笑)。毎回異様な緊張感の中で、アフレコをやっていましたね。リアリティを大事にするために、なるべく声を張らないで、抑えて抑えてって声優さんにお願いするんですけど、どうしても声を張ってしまう。人によっては、やっぱりお芝居したくなっちゃうんですよね。特に、自分の見せ場だったりすると。その気持ちはもちろんわかるし、そういう芝居もいいんですけど、今回はそれとは別にもう一個、抑えたバージョンも録ってみましょうかって言いながら(笑)。すべての台詞を3回以上は録っているんじゃないですかね。それぐらい努力したし、大変な作業でした。

ーーなるほど。

久保:ただ、最近は台詞のリアリティを大事にする現場が増えてきているというのは、声優さんたちも言っていましたね。これは聞いた話ですが、ハリウッド映画でも活躍されている日本人俳優もおっしゃっていたそうです。できるだけ小さい声で芝居することを求められる現場が多くなってきたと。

上原:そうするとやっぱり役者としては力を入れて演技をしたくなってしまうらしいんですけど、監督から「なるべく演技しないでくれ」と言われるらしくて。だから、吹き替えだけではなく、演技全般が抑える方向に向かっていて、それが“リアリティ”ということなのかなと思ったりして。

久保:リアルにやろうとすると、声のトーンも、これまでの半分ぐらいでやってくださいということになる。確かに今の海外ドラマの台詞って、コメディとかは別ですけど、「これ、聴こえてるのかな?」っていうぐらい小さい声でしゃべっていたりするんです。それは、音響面の進化も関係しているのかもしれないですね。昔はテレビのスピーカーの性能もあまり良くなかったので、どの家庭のテレビでもちゃんと聴こえるように、吹替版は張り目の声でやっていたところもあったと思います。

――確かにそうかもしれないですね。

久保:東北新社の創業者である植村伴次郎が吹替版を作るひとつの指針として、「襖を隔てて、となりの部屋にテレビがある。そこでやっているのが、日本のドラマなのかと思って見たら、外国のドラマだった。そういうものを目指そう」っていうのがあるんです。でも、今はとなりの部屋で聴いていても、「あ、これは吹き替えだな」ってわかってしまう。だから、原点回帰としてもう一度吹き替えについて考えるべきなんじゃないかと思いました。

――今の話と関連するかもしれませんが、吹替版をめぐる状況は、ここ10数年でだいぶ変わってきたと思います。アニメを中心に、声優という仕事が注目されるようになったり、今は敢えて吹き替えで楽しむという人も多くなっているのでは?

久保:確かにそうかもしれないですね。僕が若い頃は、レンタルビデオでも、字幕版がほとんどを占めていて、吹替版が一本か二本並んでいるぐらいだったので(笑)。今はDVD/Blu-rayなので、字幕も吹き替えも、両方一枚の盤に収録することができますけど。あと、映画によっては、吹替版をやる劇場も昔より増えてきている印象はあります。

上原:今の若い人たちは、スマホとかで映画やドラマを観たりする。そのときに字幕だと、文字が小さくて読みづらいっていうのは関係しているかもしれないですね。吹き替えだったら、画面を追っていれば、台詞は日本語で入ってくるから観やすいので。吹替版だと“ながら観”ができるというのは昔から言われています。

久保:でも僕は、話自体に没入して楽しみたい人は、吹替版のほうが向いているんじゃないかと思うんですよね。さきほど昔のレンタルビデオの話をしましたけど、僕がまだこの仕事を始める前にブラッド・ピットの『セブン』を借りてきたら吹替版だったことがあって。「あ、間違えた」と思いながら観たんですけど(笑)、もうのめり込むぐらい引き込まれて、すごく面白かったんです。それで、これ、字幕で観たらもっと面白いだろうと思って字幕版を借りてみたら、文字を追っていかなきゃいけないので、最初に観たときほど没入できなかった。まあ、それは単に、2回目だったからかもしれないですけど(笑)。

――(笑)。でも、字幕版の場合、どうしても文字を追うことに、意識を取られてしまうところはありますよね。

久保:そうなんです。『セブン』の吹き替えと字幕を比較して、いちばんビックリしたのは、最後の衝撃的なシーンがあるじゃないですか。あのシーンは原音では台詞も含めてほとんど音が入っていないんです。でも、吹替版では、モーガン・フリーマンの「おおっ」っていう声がちょっとだけ入っていて。それに気づいたときに全身鳥肌が立ったんです。その声があるだけで、観ているほうの気持ちの入り方が全然違う。今の吹替現場では原音にない音声を足すことはほとんどないんですけど。

■「無意識のうちに気持ちを持っていってくれる音楽」

ーーなるほど、そういうこともあるわけですね。ちなみに、お二方は実際この『チェルノブイリ』というドラマをご覧になって、率直にどんな感想を持ちましたか?

久保:これは大変な作品だなと思いました。単に「良かった」とかそういう感じではなく、悲しみや怒りなどいろんな感情が渦巻いて、観終わったあとにどこに自分の気持ちを持っていっていいのかわからないっていう。

上原:気持ちの持っていきどころがないというのは、私も感じましたね。ただ、今実際にドラマを観てくださった方々もSNSで言っていますけど、「下手なホラーよりもホラーだ」みたいなところがあって。ホラー、スリラーとして、非常に面白いドラマになっていますよね。特に、2話目のラストなんて「もう、次どうなるの?」っていう。チェルノブイリの事故の悲惨さだけではなく、そういう部分でも引っ張られて、一気に観てしまったところがあったかもしれないです。

久保:あと、音楽がものすごく良かったです。無音の状態も効果的に使われているんですけど、無音かと思っていたら、実は音楽がずっと流れていた部分も結構あって。そういう繊細な音楽の使い方をしているんですよね。

上原:今話題の映画『ジョーカー』も手がけているヒドゥル・グドナドッティルが、このドラマの音楽を担当しています。さきほどの久保さんの“襖越し”の話にも似ていますが、BGMも「あ、ここで音楽が鳴って、盛り上げているんだな」と視聴者に意識されてしまったらもうダメなんですよね。BGMを意識させないBGMというか。意図的にヒットナンバーをちりばめたような映画やドラマもありますけど、そうじゃないBGMとしての音楽というのは、それを意識させないものが実はいちばん良くて。僕は観ている最中、音楽を意識することがほとんどなかったんですよね。でも多分、無意識のうちに、音楽にすごく気持ちを煽られていたんだろうなと思います。

――そういう意味では、吹き替えとちょっと似ているかもしれないですよね。視聴者に違和感を持たせないものが、いちばんしっくりくるっていう。

久保:そうかもしれないですね。僕が良かったって言っているのは、このメロディが良かったとかそういう話ではなく、無意識のうちにちゃんと気持ちを持っていってくれるような音楽だったということなんです。この作品、台詞がなくて、実は音楽だけが流れているシーンが、ものすごく多いんですよ。通常のアフレコの場合はそういう部分はどんどん飛ばしてしまうんですけど、今回はちゃんと全部現場で聴いていました。次の台詞まで2分ありますっていうときも、じーっと音楽だけを聴いて。そうすると、どんどん気持ちが入っていくんです。

――そんな苦労の末に生まれた今回の吹替版の仕上がりについて、お二方はどのように感じていますか?

久保:いろいろと新しいチャレンジをしているので、「自信作です」っていうのとはちょっと違って、正直「こういう感じは、どうでしょうか?」っていうのが、いちばん近いかもしれないですね。もちろん、すごく手間暇は掛けているんですけど、作品というのは、基本的には観てくださる方々のものだと思っているので。

上原:僕も久保さんの意見と近くて「最高の仕上がりです」っていう感じとは、ちょっと違うんですよね。ただ、最初に言ったように、これまでずっとリアリティにこだわりながら吹替版を作ってきた中でも、そのトップを目指したいという気持ちで作ったので、その手応えは感じています。ただ、それが観てくれた方々に、どこまで意識してもらえるかは、わからないですよね。パッと聴いて歴然とした違いのある吹替版というのは至難の業ですし、意識せずに観て「あ、なんか良かったかも」というのが、やっぱり理想なので。

久保:吹き替えは、突き詰めれば本当にキリがないですからね。今回は、翻訳の言葉遣いと声優さんの演技を意識的にやりましたけど、本当はそのあとのダビング(音響ミックス作業)もすごく大事です。このドラマをやっている途中で、一本別の、劇場公開される洋画の吹き替えをやったんですけど、『チェルノブイリ』でやってみたことを試してみようと思って、声優さんにすごく抑えた芝居をやってもらったんですね。その映画は、日本語でアフレコしたものを海外に送って、向こうでミックスしてもらうんですけど、それが返ってきたときに、「やった」って思ったんです。抑えて抑えて録った日本語の台詞が、他の効果音などのバランスと、すごいしっくりきていた。これからの吹き替えは、きっとそういうところも求められていくと思います。

――なるほど。そういう意味で、今回の吹替版の“聴きどころ”というと?

上原:実はこの作品は、リアルな緊迫感を体験するには、生の俳優の演技が味わえる字幕版がふさわしいという思いもあり、当初、字幕版のみで放送する予定でした。しかし、作品の素晴らしさと、やはり吹替版での視聴に慣れた海外ドラマファンのニーズに応えるべきだという思いから、吹替版も制作することにしたという経緯があります。そのため、制作が先行していた字幕版とは、一部異なる箇所が吹替版にはあります。第2話で町に避難勧告のアナウンスが流れる長いシーンがありますが、ここはもともとロシア語で、スクリプトにも記載されていませんでした。そのため字幕版では翻訳字幕を付けることができず、何を言っているのが分からないのですが、あとで吹替版を制作する段階になって、当時のアナウンス音声に英語の字幕が付いた映像をたまたま発見し、それを元に日本語翻訳し、吹き替えることができたんです。それによって、日本語セリフで進行していたドラマが急にロシア語になって意味不明、という事態を回避することができたのは良い収穫でした。久保さんには「決してウグイス嬢のような美声にしないでください」とお願いしましたね(笑)。

久保:僕自身も昔からそういうのは結構気にするほうなんですよね。よく、警察無線とかが妙に緊迫感のある感じになっていたりするけど、本当は普通のテンションでしゃべっていたり。なので、そのアナウンスの部分も、すごく気を付けて吹き替えをつけていったので気にしてもらえたら嬉しいですね。

(取材・文=麦倉正樹)

新着エッセイ

新着クリエイター人生

水先案内