植草信和 映画は本も面白い

チャップリン映画と人となりを検証する〈チャップリン入門書〉ほか

毎月連載

第43回

20/6/25(木)

『凛凛チャップリン』

『凛凛チャップリン』(伊藤千尋著/新日本出版社/1,700円+税)

コロナ禍で自粛生活を余儀なくされた4月と5月、「NHK BSプレミアムシネマ」で、『モダン・タイムス』『チャップリンの黄金狂時代』『街の灯』『チャップリンの殺人狂時代』『チャップリンの独裁者』『ライムライト』の6作品が連続放映された。

番組史上異例の「監督特集」になったのは、番組制作者の「このような事態にこそチャップリン映画を」との強い意志によるものだったと思うが、評者には1972年の「ビバ! チャップリン」以来の再見で、貴重な連続鑑賞になった。

そんな折り、伊藤千尋著『凛凛チャップリン』が発売された。「日本チャップリン協会」会長の大野裕之著『チャップリンとヒトラー』(岩波書店刊/2015)以来のこの「チャップリン関連書」を読み、コロナ禍自粛期間は図らずも〈チャップリン月間〉になった。

スイスのレマン湖の近くに「チャップリンズ・ワールド」がオープンしたのは2016年のこと。チャップリンが1977年に亡くなるまでの25年間を過ごした邸宅を博物館にしたこの施設を、著者は二度訪れる。

本書はその訪問体験を踏まえつつ、チャップリン映画と人となりを検証する〈チャップリン入門書〉だ。

博物館の最初の部屋は映写室。そこで作品のハイライトをまとめたビデオを鑑賞、「見終わってスクリーンが大きく開くと、そこに現れるのはチャップリンが生まれた19世紀末のロンドンの下町イースト・レーンの貧民街だ」(「第二章 悲惨な生い立ち」)。

以降、「スタジオをさらに奥に進むと、いよいよ核心に入る。チャップリンのアメリカ時代の展示だ。」(「第三章 アメリカの成功)、「『ライムライト』が完成するとチャップリンはロンドンに行くことにした。[…]出航から2日後、通信社から無線の知らせが届いた。これまでたびたびチャップリンを敵視していた司法長官マグラネリーが、チャップリンの再入国許可を取り消したのだ。」(「第五章 追放から安住の地へ」)と展開、スイスでの亡命生活までをたどっていく。

本書に新しい発見はないのだが、「チャップリンの映画を観ていると、深刻なことを忘れてしまう。精神だけでなく肉体も元気になる」という著者のチャップリンへのリスペクトに好感がもてる。

著者は1949年生まれで、朝日新聞社サンパウロ支局長、ロサンゼルス支局長などを歴任。『辺境を旅ゆけば日本が見えた』『燃える中南米』の著作があるフリーの国際ジャーナリストだけに、永世中立国スイスの国情とチャップリンの晩年を重ねた記述にも説得力がある。

『映画の巨人たち スタンリー・キューブリック』(佐野享編/辰巳出版/1,600円+税)

昨年はスタンリー・キューブリック没後20年のメモリアルイヤーだった。

傑作ノンフィクションノベル『2001:キューブリック、クラーク』の刊行、大規模な「キューブリック展」、彼に関する2本のドキュメンタリー作品『キューブリックに魅せられた男』『キューブリックに愛された男』の公開など、節目に相応しい意義深い催しの数々は記憶に新しい。

それらのムーブメントを通して興味深かったのは、展示会や映画の客層がキューブリック映画を同時代の封切りで経験してこなかった若い世代が多かったということだ。

本書『映画の巨人たち スタンリー・キューブリック』はそうした新たにキューブリックに魅せられた若者にも受け入れやすいように編纂された〈監督研究書〉。

帯文に「その作品世界と人物像をさまざまな角度から読み解く」とあるように、建築批評家、美術史家、文化人類学者、作家など多様なジャンルの論客が、自論を展開しているのがポイントだ。

構成は16篇の「論考」と3篇の「コラム」、1篇の「対談」、その他フィルモグラフィーとポスター、キューブリックの発言、関連ガイドブックから成っている。

コラムのひとつ、「キューブリックはどう評価されてきたか」で映画評論家の遠山純生は、衰えないキューブリック評価を以下のように分析する。

「若い映画狂や“狂い始めて”日の浅い映画好きに気に入りの監督の名を尋ねると、そのなかの一人にたいてい〈スタンリー・キューブリック〉の名が入っている、というのは本当だと思う。[…]要するにこの作家がほとんど一作毎に高尚(近づきがたさ)と通俗/時に卑俗(近づきやすさ)の共存を巧みに達成してきたからではないか」。

また、本書のハイライトともいえる添野知生と柳下毅一郎の対談「意識と無意識」が示唆に富んでいて興味深い。

柳下「キューブリックという人は、見えないものは映らない、と考えている人じゃないですか。それはもう徹底している。ところが観る側は、見えていないもの、映っていないものこそ映画から読み取ってしまう。そこが面白いところでもあるよね」。

まさにキューブリック映画の人気の根源はそこにあるのだろう。

『アイズ ワイド シャット』完成直後に急死してから、すでに20年もの時が流れたが、没後30年、50年とキューブリック・ブームは続きそうな気配を感じさせる一冊だ。

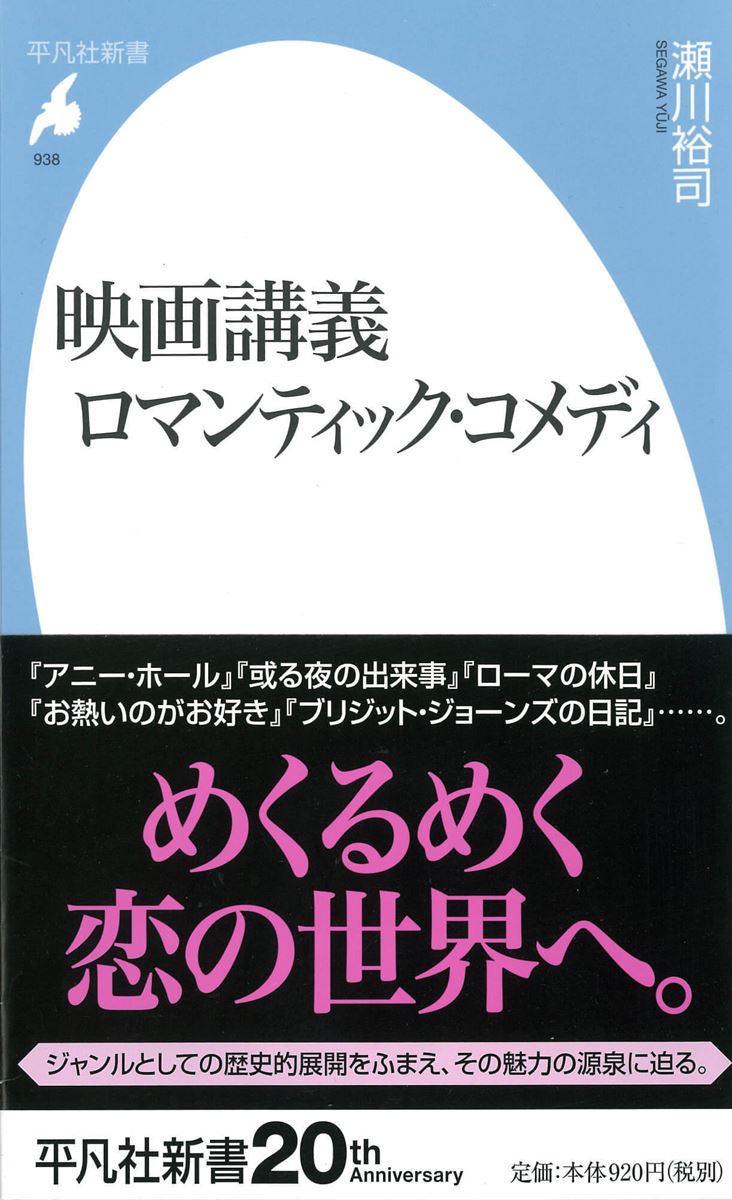

『映画講義 ロマンティック・コメディ』(瀬川裕司著/平凡社新書/920円+税)

時代劇と西部劇で映画に目覚め、ギャング映画とフィルムノアールに熱中し、やくざ映画と寅さん映画を偏愛してきたアウトロー映画志向の評者は、〈ロマンティック・コメディ〉と聞かれたら……「流れ者に女はいらねぇ」と答えるしかない。

いや、だが、ちょっと待って。本書『映画講義 ロマンティック・コメディ』で瀬川裕司が定義している〈ロマンティック・コメディ〉が「恋愛映画と喜劇映画の共通集合」であるならば、寅さん映画は立派な、いや正統的な〈ロマンティック・コメディ〉ではないか?

それならば寅さん映画を観続けてきた評者にも読む資格があるかもしれないと手にした本書は、「敬愛するビリー・ワイルダーがもっとも本領を発揮したのがロマンティック・コメディ」と考える著者が「軽視されがちだが、高く評価されるべきだと信じ[…]時代的変化を確認し、ジャンルの全貌、魅力の源泉に迫る」ことを目的に書いた超マジメな「ロマンティック・コメディ入門書」だった。

著者の名を初めて知ったのは『美の魔力 レーニ・リーフェンシュタールの真実』(パンドラ刊/2001)だった。リーフェンシュタールの出演作品や監督作品を綿密に分析、本人へのインタビューも交えてリーフェンシュタールの全貌を露わにした名著だった。以後『映画都市ウィーンの光芒 オーストリア映画全史』『「新しき土」の真実 戦前日本の映画輸出と狂乱の時代』などを著してきた著者の、それらに比べるとやや軽めだが楽しく読める映画本だ。

ハリウッド映画の王道ともいうべき〈ロマンティック・コメディ〉の歴史は1935年のスクリューボール・コメディの誕生以降、戦時中の停滞を除き、戦後のセックス・コメディ(1950年代)と続き、その後はナーヴァス・ロマンス(1970年代)、ネオ=トラディショナル・ロマンティック・コメディ(1990年代)を経て、2000年代の「LGBT」など多様化の時代へとジャンル史を眺望、その魅力を解説する。

因にAFI(アメリカン・フィルム・インスティチュート)が実施した〈史上ベスト10/ロマンティック・コメディ篇〉は以下だった。

第1位『街の灯』2位『アニー・ホール』、3位『或る夜の出来事』、4位『ローマの休日』、5位『フィラデルフィア物語』、6位『恋人たちの予感』、7位『アダム氏とマダム』、8位『月の輝く夜に』、9位『ハロルドとモード/少年は虹を渡る』、10位『めぐり逢えたら』。

『ローマの休日』くらいしか知らないなァ~というアナタ、本書を読んで奥深い〈ロマンティック・コメディ〉の世界を彷徨ってください。

プロフィール

植草信和(うえくさ・のぶかず)

1949年、千葉県市川市生まれ。フリー編集者。キネマ旬報社に入社し、1991年に同誌編集長。退社後2006年、映画製作・配給会社「太秦株式会社」設立。現在は非常勤顧問。著書『証言 日中映画興亡史』(共著)、編著は多数。

新着エッセイ

新着クリエイター人生

水先案内