五代目古今亭志ん生(本名・美濃部孝蔵)は八代目桂文楽と並んで昭和を代表する名人のひとりで、その桂文楽とは終生良きライバルだった。

文楽が一言一句を丁寧に、一点一画を揺るぎなく噺を運ぶ、まさに楷書の芸、それに対し、志ん生はそのつど噺が動く、天衣無縫、融通無碍の草書の芸、とでもいえばよいだろうか。

1890年(明治23年)6月5日東京神田生まれ、1973年(昭和48年)9月21日に亡くなった。忘れもしないその9月21日の2日後、志ん生の葬儀が執り行われることになったのだが、私はフランスから来日中のレイモン・オリヴェというパリの3つ星「グラン・ヴェフール」の主人兼料理長が来日し、日本橋の高島屋で料理フェアを開き、23日当日、その賞味会に予約をしていたのだった。迷いに迷って、苦渋の決断の末、志ん生の葬式をあきらめ、フランス料理を選んで高島屋へ出かけた。これをきっかけに、フランス料理にのめりこんでいったのだが、今でも、名人の噺家の葬儀に出かけなかったことに悔いが残っているほどである。

その2年前の1971年(昭和46年)12月12日桂文楽が亡くなったときは、台東区黒門町の自宅で執り行われた通夜には一般人のひとりとして出かけて行ったのだが。

晩年、この文楽との微笑ましいエピソードが残っている。

脳溢血で倒れ寄席に出ることがかなわなかった志ん生を文楽が見舞いに出かけた。冬のことで、志ん生はこたつにはいったまま、文楽を迎えた。文楽は、すかさず着ている着物を見て「孝ちゃん、ウールかい?」というと、志ん生が「うーらないよ」。野暮な着物を着ていた江戸っ子の志ん生が見事にシャレで敵を討った瞬間だった。

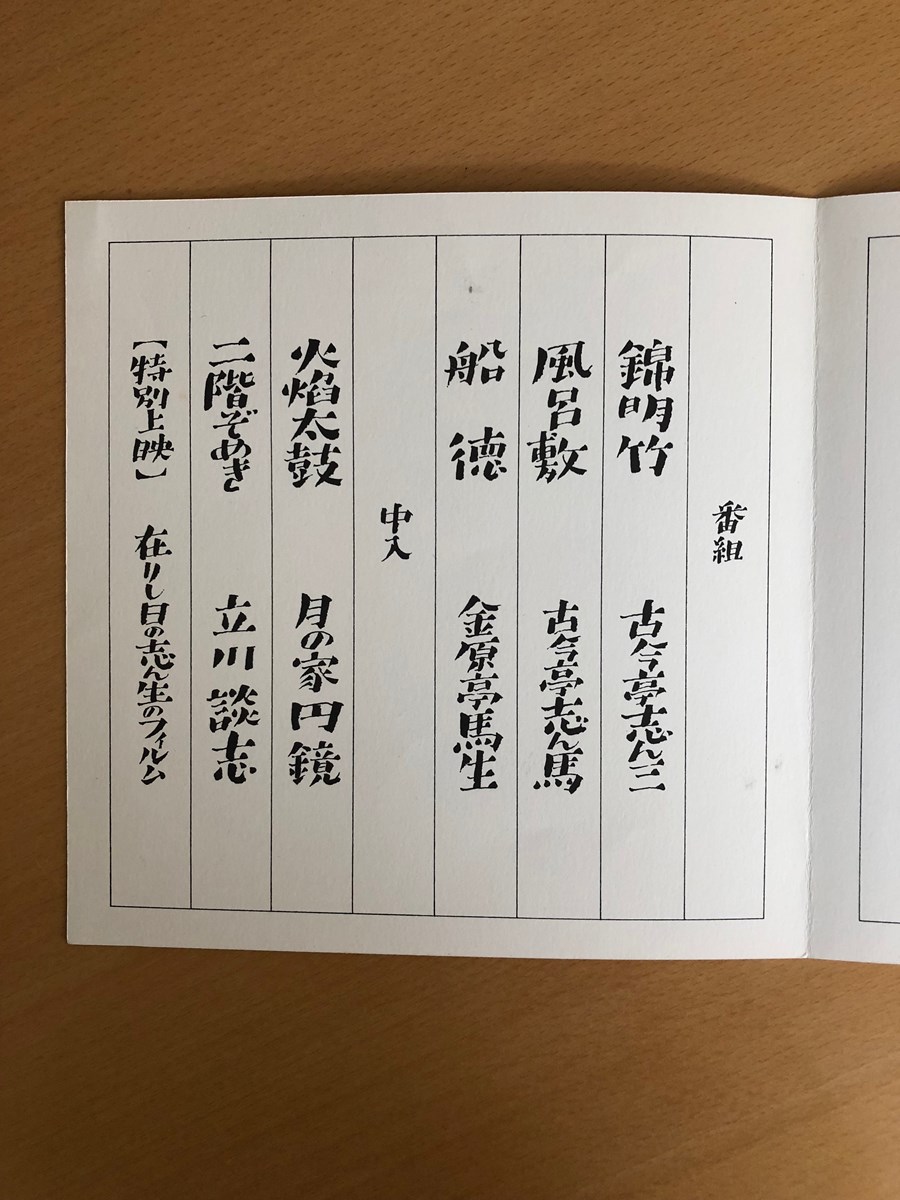

落語会プログラム『志ん生プレイバックⅡ』( 1980年9月4日(木)6時半開演 霞ヶ関・イイノホール 企画・構成=山本益博 主催=東京かわら版)(イラストレーション:山藤章二)

落語会プログラム『志ん生プレイバックⅡ』( 1980年9月4日(木)6時半開演 霞ヶ関・イイノホール 企画・構成=山本益博 主催=東京かわら版)(イラストレーション:山藤章二)

私は、志ん生の高座を3回聴いているというより、観ている。どれも、病後に復帰した高座だが、高校生の時分に、日比谷の東宝演芸場の東宝名人会で2回(1度は『羽衣の松』もうひとつは思い出せない)、あと1回は銀座のヤマハホールで開かれたNHK主催の「東京落語会」で、この時は、落語はやらず、釈台を置いて『冬の夜に』などの大津絵を謡ったのだった。この時、私は早稲田の学生だった。

卒業論文に桂文楽の評伝を書き、それが1冊の本になったところから、私は「落語評論家」として自分の仕事をスタートさせ、徐々に落語会のプロデュースもするようになっていった。そのひとつが、1979年(昭和54年)9月12日に芝のABC会館で開いた「志ん生プレイバック」だった。(主催=東京かわら版)

その時のプログラムに載せた番組と拙文をここに再録させていただく。

志ん生の命脈

山本益博

古今亭志ん生が亡くなって、早いものでこの九月二十一日に七回忌をむかえます。

すでに、志ん生の高座を知らない落語ファンも、たくさんふえていることでしょう。

落語の話芸を大きくふたつに分けますと、噺の劇性に生命をゆだねるか、噺家の個性によりどころをおくか、どちらかになると思いますが、その典型が、文楽と志ん生です。

文楽のたゆまぬ技芸の練磨の果てにつかんだ名人芸と、志ん生の強烈な人間性ゆえに落語の世界を自分の懐に抱きこんでしまった天才と、それはまさに不世出の噺家にふさわしい高座ぶりでした。

しかし、<いま>わたしたちの青春にぶつかっているのは、文楽でも志ん生でもありません。

今夜は、志ん生の命脈から流れでた噺を承け継ぐ六人の噺家が登場します。どれもみな<現代>にふさわしいかたちで、噺の生命力をプレイバック(再生)させているものばかりです。ひょっとすると、今夜の高座こそ、私たちの青春を射とめることになるのかもしれません。

落語会プログラム『志ん生プレイバックⅡ』(イラストレーター:山藤章二)

落語会プログラム『志ん生プレイバックⅡ』(イラストレーター:山藤章二)

志ん生の十八番を挙げろと言われれば、『火焔太鼓』ほかいくらでも指を折れる噺があるが、残された録音からひとつ選べといわれたら、昭和30年代の録音での『千早振る』を挙げたい。

「千早振る 神代もきかず 竜田川 唐紅に 水くぐるとは」という和歌を、八五郎の問いかけに隠居が知ったかぶりの珍解釈を披露する名作だが、「竜田川」を相撲取りに例える場面、窮したところで「たつたがわー!」と突然、大きな声を上げる、まるで相撲見物の桟敷からの声援のように。この瞬間「竜田川」を相撲取りに見立てることを思いつく。いくつもの録音が残されているが、このバージョンはひとつしかない。「噺」は口へんに新しいと書く、おなじく「咄」は、口から出まかせ。これを見事に表現しているのが「千早振る」の録音の一本なのである。まさしく、天才を証明する一席。

豆知識 「高座」

(イラストレーション:高松啓二)

(イラストレーション:高松啓二)

寄席では、「舞台」と言わずに「高座」と呼ぶ。これは、仏教から来た言葉で、僧が信者に説教する際の、一段高い壇、台、席のことを「高座」と呼んだ。説教専門の僧は、「節談説教」という、今でいう浪花節と講談と落語が入り混じった説教をする、一種の芸能者でもあった。

これがもとで、寄席の舞台を「高座」と呼ぶようになった。ちなみに、落語家が手にする扇子は「風」、手ぬぐいのことを「曼荼羅」と呼び、仏教と縁が深いことをうかがわせます。

プロフィール

山本益博(やまもと・ますひろ)

1948年、東京都生まれ。落語評論家、料理評論家。早稲田大学第ニ文学部卒業。卒論『桂文楽の世界』がそのまま出版され、評論家としての仕事がスタート。近著に『立川談志を聴け』(小学館刊)、『東京とんかつ会議』(ぴあ刊)など。