第2回:壮大かつ繊細。映画『HOKUSAI』はこうして生まれた!

「冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏」に代表される名画の数々で時代や国境を越えて多くの人々を魅了し、昨年が生誕260年を迎えた世界的アーティスト・葛飾北斎。だが、その生涯には謎に包まれている部分も多い。

映画『HOKUSAI』はそんな葛飾北斎をめぐる数々の“謎”に、これまで描かれることのなかった資料があまり残されていない青年期にもスポットを当て、史実と大胆な仮説で迫った歴史エンタテインメント。誰もがその名を知る北斎を描くという生半可な気持ちでは挑めない一大プロジェクトなだけに、スタッフやキャストのこだわりや熱量もとてつもないものだった。連載第2回の今回は、そんな熱気に溢れた撮影現場の模様をレポートする。

柳楽優弥、阿部寛、玉木宏の心理バトルに息をのむ

映画『HOKUSAI』の撮影は2019年の6月から7月中旬にかけて京都の松竹撮影所と東映撮影所で行われた。

本作は、青年期の北斎を柳楽優弥が、老年期の北斎を田中泯が演じ、北斎と彼に影響を与えた人物とのドラマチックなエピソードが描かれる。撮影現場では、ふたりの主演俳優と、彼の人生を並走した人物を演じる主役級キャストたちが、入れ替わるように参加する夢のような日々が続いた。

まず最初に目にしたのは、阿部寛の演じた版元の蔦屋重三郎が若き日の北斎(柳楽)を花魁の絵をまさに描こうしている喜多川歌麿の部屋に呼び出すくだりだ。阿部は「重三郎は歌麿が描くときの女の扱いを見せて、北斎に絵を描くことの本質に気づいて欲しかったんですね」と語る。

このシーンは、北斎が遊郭の奥座敷にある歌麿の部屋の襖をバーンと勢いよく開けるところからスタート。すると、これまでになくセクシーな玉木宏が扮した歌麿が目に飛び込んでくる。次の瞬間、歌麿は「おめえの描く女には色気がねえ」と北斎をバッサリ切り捨てる。だが、北斎は苦渋の表情を浮かべるだけで、何も言い返せない。

歌麿はさらに格の違いを見せつけるべく手鏡を持たせた花魁(芋生悠)をすごい集中力で描いていったが、撮影後の玉木は「あのシーンで重三郎が北斎に発した『絵師なんて幾らでもいる』という言葉は当然、歌麿にも響いている」と述懐。「彼の中にも自分がヒット作を生み出したいという想いがあるし、“このままじゃヤバい!”という危機感もある。だから、あの言葉で歌麿のスイッチが入って、“見てろよ!”という感じになればいいなと思いながら演じていました」

斬新な映像表現と繊細な芝居が融合した“観たことがない時代劇”

北斎と重三郎、歌麿の三者が熾烈な心理バトルを繰り広げるこのシーンは、「見たことがない時代劇を作る」本作のコンセプトも象徴している。北斎が開けた歌麿の部屋は、美術の相馬直樹が橋本一監督(『探偵はBARにいる』シリーズ)から「自由にやっちゃって!」と言われて自由な発想で作り上げた労作。襖から天井へと翼を広げる金と銀の孔雀は「歌麿の色気を表現しています」と相馬は解説した。

それだけではない。『ブラックパンサー』『ワイルド・スピード』などのキー・グリップ(撮影機材の開発、設置をするスタッフのリーダー)を担当したヒロ・カクハリがハリウッドから参加。相馬が創造したそれだけでもインパクトのある孔雀の絵の全貌を、カメラを縦に回転させて1カットで見せきる斬新な視覚効果を実現させ、このシーンをより鮮烈なものにしていった。

その翌日には、北斎が宴席で少年のような写楽(浦上晟周)から侮辱される青年期のもうひとつの重要なシーンの撮影も見ることができた。

本作の写楽の設定を、少年にしたのは橋本監督のアイデアだ。「藤井聡太七段が、将棋一筋で生きてきた大人の棋士たちをバカバカ負かしたときのイメージです。弱冠14歳でカンヌ国際映画祭の男優賞を受賞した柳楽くんの前に、自分より年下の才能の奴が出てきたらどうなるんだろう? と考えて。あんな子供に涼しい顔でナメられたらムカつくだろうな~と思ったので、ああいう設定にさせてもらいました」

それだけに撮影現場も一触即発の緊張感に包まれていたが、印象的だったのは柳楽のひと言でそのシーンの終盤の描写が変わったことだ。台本には「写楽に返す言葉もなく、座り込む北斎」と書かれていたのだが、柳楽は「いたたまれなくなって、部屋を出ていくのはどうですか?」と橋本監督に提案。北斎のそのときの感情と生理を従う自然な芝居に切り替わったのだ。

柳楽優弥と田中泯。ふたりの北斎の共演シーンがクライマックスに!

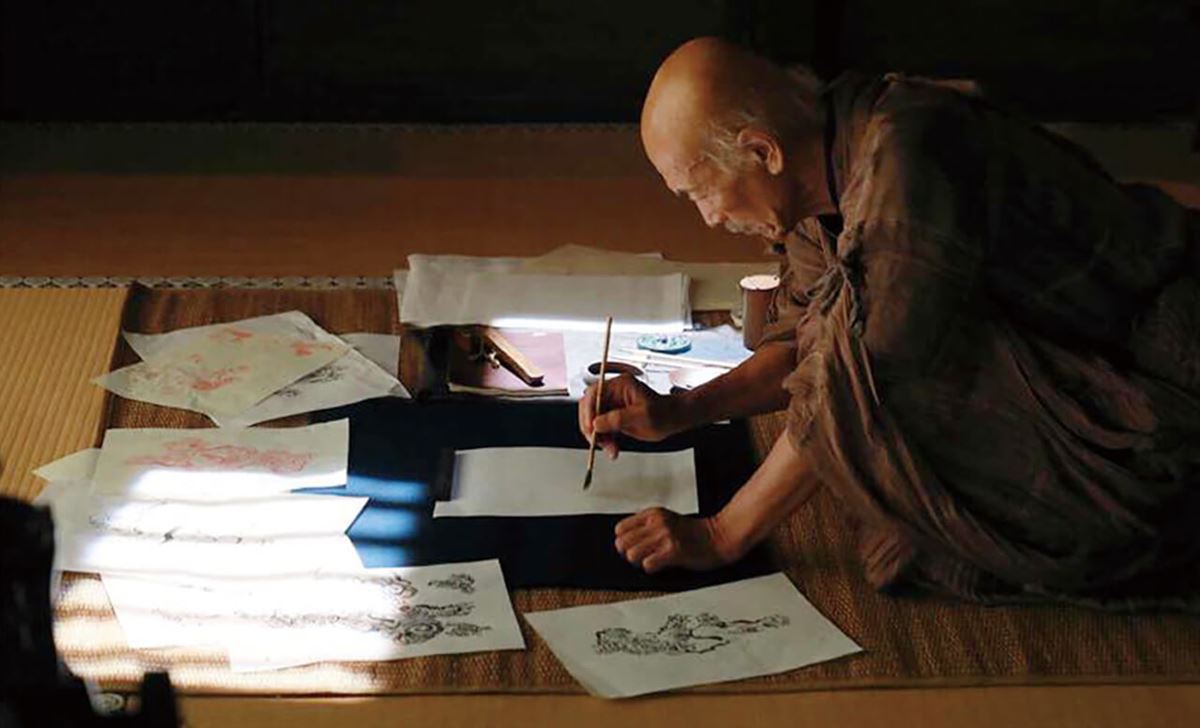

田中泯が演じた老年期の北斎にも、もちろん迫真のシーンが数多く登場する。「演じるなんて思ってなくて、北斎をできるだけ自分に引き寄せて、その人として生きてみたかった」と田中。そのことを強烈に印象づけるのが、北斎が後に「北斎ブルー」と呼ばれるベロ藍(プルシアン・ブルー)と運命的に出会うシーンの撮影だった。

カメラが回ったときの田中は北斎そのもので、喜びを全身で表すように雨の中でベロ藍にまみれるその姿は北斎が憑依したようだ。深夜の撮影で準備に時間がかかったときには、いつもは冷静な田中が「早くしてくれよ。俺の中の北斎が逃げていってしまう!」と苦しそうに訴えるただならぬ光景も目撃。北斎を全身全霊で体現しようとする田中泯の気迫と気概が、嫌というほど伝わってきた。

老年期の北斎が、永山瑛太が演じた戯作家・柳亭種彦の亡霊を見ながら凄まじい表情で「生首図」を描くシーンも圧巻だ。「北斎は実際には種彦の死に立ち会っていないし、どんな死に方をしたのかも知らない。でも、種彦は心を通わせた数少ない人物のひとりですから、最後の別れを描きたくて」と橋本監督。「瑛太くんには本当に無残な死を遂げてもらいましたけど、グッとくるので僕も好きなシーンです」

田中泯が「あの撮影はヤバかったですね(笑)」と続ける。「血管が切れるんじゃないないかと思って。でも、瑛太さんが本当に素晴らしくて、最高のセッションができましたね」。

すると、瑛太が別の視点で同じシーンを振り返る。「演じながら、武士が芸術を嗜むことを禁じたのは誰なんだろう? 当時の偉い人たちは何を誇りに生きていたんだろう? と思いましたね。反社会的な行動をした種彦が殺されてしまうこのシーンでは切なさだけではなく、自分の国に対するそんな疑問も抱きました」

本作の最大の見どころは、北斎の青年期と老年期を演じ分けた柳楽優弥と田中泯が北斎の晩年の傑作「男浪」と「女浪」を一緒に描くクライマックスの唯一の共演シーンである。もちろん現実にはあり得ないこの一連では、「海の中で描いているような感じにしたかった。北斎はあれを描いて死ぬわけだから、胎内に帰っていくようなイメージで」という橋本監督の要望を照明の佐藤宗史が具現化。

水を入れた金魚鉢をセットの上に吊るし、そこにライトを当ててあの幻想的な空間を作り上げたのだが、「隣に泯さんがいてくれたので心強かったですね」と柳楽。「僕も泯さんも現場であまり喋るタイプではないけれど、一体感があったし、あの不思議な空間も心地よかった」笑顔を見せる。「あの撮影はめちゃくちゃ面白かったですね」と、田中泯が話を受け継ぐ。「相手のバイブレーションをお互いに感じて、溶け合っていく感覚になりましたから。僕にしかできない、年齢を超越したところまで近づくことができたので、撮影を気持ちよく終えることができました」

果たして、映画『HOKUSAI』でスタッフとキャストの情熱、このプロジェクトの野心的な試みが伝わっただろうか? いやいや、浮世絵師たちの生き様を描く本作では、北斎の「神奈川沖浪裏」をはじめとした「冨嶽三十六景」シリーズや、写楽の「三代目大谷鬼次の奴江戸兵衛」など名作を復刻させた貴重な版画が随所に登場し、版画を摺るシーンでは実際の彫師と摺師が出演。映画館の大スクリーンで対峙すれば、まだまだたくさんの発見、気づきがあるはずだ。

『HOKUSAI』

5月28日(金)公開

(文:映画『HOKUSAI』オフィシャルライター イソガイマサト)

(C)2020 HOKUSAI MOVIE

第2回