荒木経惟 写真に生きる 写真人生の出会い

最初から惚れた。『写真時代』編集長、末井昭さんとの出会い。

全11回

第6回

19/2/15(金)

センスが好きだなって

コイツはやるぞ!って思った

長いつきあいだね、末井昭さん【註1】。いつもスエー、末井って言ってるから、今日も末井だね。

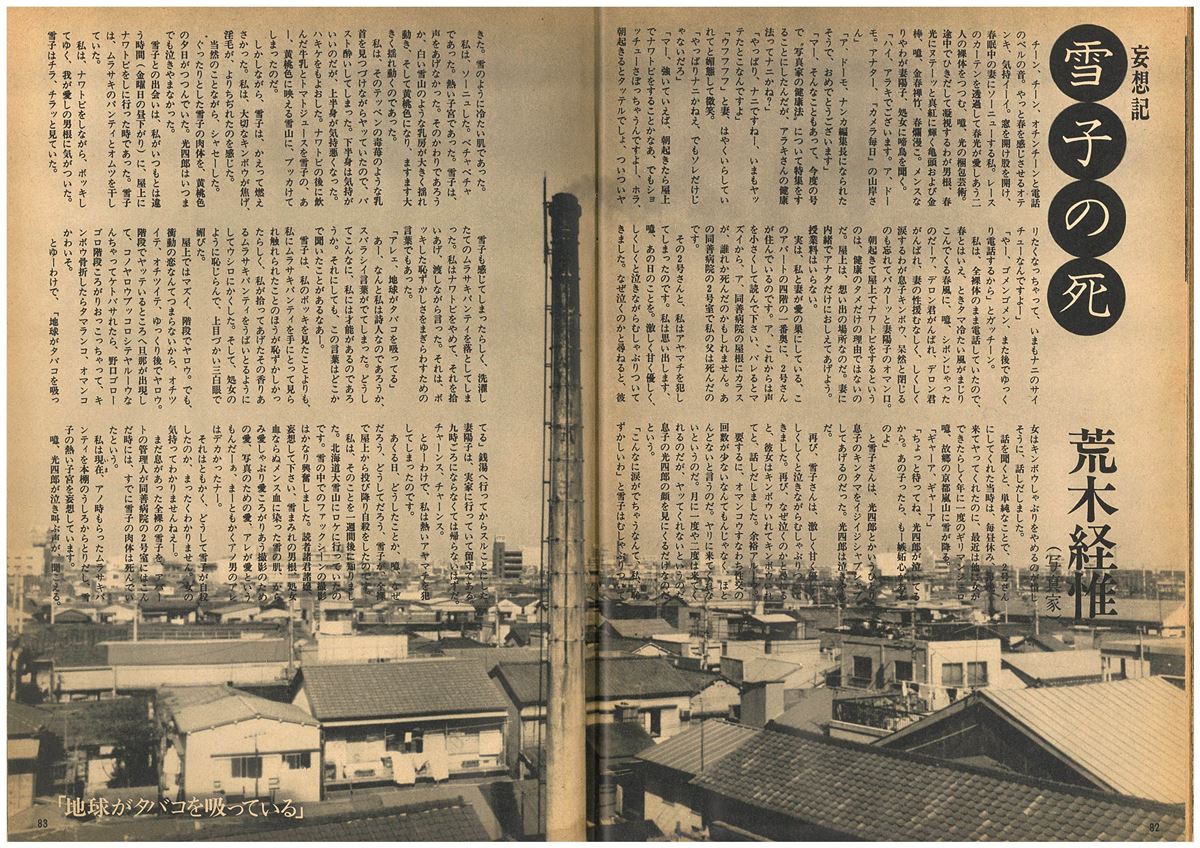

最初に末井が俺のところに来たのはね、文章を頼みにきたんだよ。もう40年ぐらい前かなぁ(1976年春)。わざわざ、三ノ輪まで会いに来てくれたんだよね。なんで俺、気に入ったかというと、その日はストの日だったんだよ。国鉄も私鉄もストライキで止まっていて、都電(荒川線)しか動いていない。そういう日だったけど三ノ輪まで都電を乗り継いで来てくれた。高田馬場に近い面影橋から乗ったって言ってたけどね。お、すごいなって。すごい編集者がいるなって。連載のエッセイの原稿を書いてくれって、文章を依頼してきたんだ。俺の名文があるよ、ちゃんと。名作なんだよ。末井は、2ページの予定なのに、渡した原稿が何枚もあったから驚いてたね。その時に一緒に渡した写真が「地球がタバコを吸っている」っていうんだ。陽子と結婚して住んでいた三ノ輪のフラワーマンションの屋上から撮った写真。銭湯の煙突から煙が出てる。その頃は銭湯がいっぱいあったんだ、三ノ輪のあたり、煙突が多くてね。

三ノ輪で最初に末井に会った時、俺はジーパンにドテラを着て、下駄を履いてたらしい。サングラスにヒゲで帽子かぶって。当時でいうと、アングラってやつだよね。末井は、俺がアングラ雑誌(『地下演劇』など)や『ガロ』とかに文章を書いたり、写真が載ってるのを見たと言ってね、頼みにきたんだよね。俺も、末井がいろいろとヘンなことやってるヤツって知ってたからさ。

その頃はさ、条件でがんじがらめになっていないって珍しいじゃない。自分が雑誌の編集長でしょ。他に社員いなくて一人でやってるって(笑)。例えば、俺は電通ではできないじゃない。でも末井はやっちゃうという。つくっている雑誌が、暴力というか不良性を持っていて、そこが気に入ったの。それと、次に会った時に、写真集(『めばえ』)を名刺がわりに持ってきたんだ。自分が編集した写真集で、1着のセーラー服を、いろんな女たちに着せて撮ってるの。この写真集を見たら、これが良いわけ。ストの日に来てくれたのも驚いたけど、何がいいっていうと、そういうセンスが俺、好きだなって。いいなあと思って、コイツはやるぞ!って思ったね。惚れたのよ! アヴァンギャルド末井に。

それからだね、末井が編集長の雑誌で、「劇写」や「偽ルポルタージュ」とかの連載が始まったんだ。「女はすべて女優である」って、その頃から言ってるんだよ。(「妄想記・雪子の死」をきっかけにして、1976年10月号より「劇写・女優たち」がスタート。「かつて私は、現実を超え、現物(エロス)を感じさせる女を、『広辞苑』に内緒で、“女優”と定義したが、実は、女は、すべてが現実を超えていて、現物なのである。女はすべて女優なのである」とのテーゼのもとに、素人の女性をモデルに撮影したシリーズ。1977年7月に創刊された雑誌『ウィークエンド・スーパー』で連載「偽ルポルタージュ・東京エロリアリズム」が開始される。)

これからは写真の時代

写真で時代をつくろう!

その後もね、一緒にいろいろやったね。新しい雑誌を出そうというときだって、最初は末井が「荒木さんの雑誌をつくろう」って、「『アラキカメラ』とか『月刊アラキ』をつくろう」って言ってくれたんだけどね、やめようって言ったんだ。自分の雑誌なんて嬉しいけどね、「そんな個人雑誌なんてダメだって。いくら頑張ったって1万部も売れないよ」って言ったんだ(笑)。

雑誌の名前も、2人で新宿の「DUG」(ジャズ喫茶)で考えたね。覚えてるんだ。俺、写真界のインテリだからさ(笑)。ニエプスだとかダゲールだとか、口に出すわけ。まあ、酒飲んでるしね。二人で呑んだくれてさ。そんなのは、なしになっちゃう。そういえば、『蛍雪時代』(旺文社)ってあったよなって話になって。これからは写真の時代だって、そうだ! 写真で時代をつくっちゃおうって言ってね、『写真時代』【註2】にしたの。『蛍雪時代』のパクリじゃないからね(笑)。

カタカナでカッコつけていた時代だろ。『アンアン』とかさ。俺はそういうのも気にして、新しい感じの本を出すのかなって思ってたんだけど、末井は、そういうの一つも考えていないんだよ。「写真の時代だ!『写真時代』だ!」って。それで、意気投合しちゃうんだ。じゃあ、やっちゃうぞって。

みんな末井に見抜かれていた

全方向あるということを

その頃から、みんな末井に見抜かれていたわけよ。方向が、全方向あるということをね。風と俗、風俗ね、全部撮れるという。たいがいね、カッコつけたいヤツは、風を撮ろうと思うわけだよ。風だけにするのが、アートで純粋だと思うじゃない。末井は気づいているわけだよ。すごく、俺が俗をもっているということをさ。もう善悪だろうが、清濁だろうが、なんでもあるっていうことをね。

末井は見抜いていたからね。だって少女の写真を撮っても、緊縛とかも、同じ次元でやってるじゃない。その頃なんて連載の「少女フレンド」(少女の撮り下ろし)なんてやっていると、バレエ教室に行くだろ。いい子がいるというからバレエ教室に行くと、お互いにニヤリとするシャッターチャンスがあるわけだよ。今は「すべてシャッターチャンスだ」って言っているけどね。その頃は、やっぱりね、バレエ教室で足を上げた瞬間を撮る。そうすると絶対、追ん出されるんだけどさ(笑)。今もそれをやりたいんだけど、今はヤバイって言うんだよ(笑)。バレエ教室で少女が白鳥の湖とかの素敵な衣装を着て、それで足がパッとあがった瞬間に撮っていると、先生が気づきだす。これはヤバイ奴だ、ヤバイ雑誌だって(笑)。そういうコンビだったんだよ、ワハハハ(笑)。