佐野元春を成立させるクリエイティブのかけら

つまらない大人にはなりたくない 自立の末に訪れた分岐点

全14回

第2章

1971年15歳の春、佐野はソングライティングに明け暮れていた。

曲を書き始めてみたものの、やっぱりひとりじゃつまらない。高校に入ったら、楽器を弾けるやつが結構いたからバンドを組んで、早速、「赤いブナの木」をフォークロック調で演奏してみた。それを聴いた友達が「いいね!」と反応してくれて、僕はますますソングライティングに没頭していった。ほぼ毎日、詞を書き、曲を書いては、友達に聴かせるという生活が始まった。

佐野は様々な音楽をむさぼるように聴いていた。そして、ビートルズやフー、バーズといった英国のロックバンドを後追いしてから、高校1年のとき、ラジオを通してボブ・ディランの音楽と出会う。

それがイギリスかアメリカかなんて、最初はたいして気にしていなかった。ただ、「自分にとってクールかどうか」という選別はかなりはっきりしていたし、「彼らと同じ立場になりたい」という気持ちで音楽を聴いていたと思う。そこで特に惹かれたのが、ボブ・ディランであり、トム・ウェイツであり、ランディ・ニューマンといった素晴らしいストーリーテラーたちだった。彼らの存在は、未熟だった僕が必要としたリファレンスであり、ロールモデルだった。「僕も彼らのような曲を書きたい」。そう思いはじめたころだったね。

当時は“スチューデントパワー”と呼ばれる紛争が世界のあちこちで起こり、60年代の音楽のリスナーもすでに成長していた。ロックやポピュラー音楽に政治的な意識が入り込んでくるのは、極めて自然な流れだった。日本でも岡林信康、高田渡、はっぴいえんど、小坂忠、めんたんぴん。その少し後にセンチメンタル・シティ・ロマンスやムーンライダーズ、オレンジ・カウンティ・ブラザーズといった、僕より上の世代のアーティストがご機嫌な音楽を始める。

彼らはいずれもテレビで流れるようなメインストリームのそれとは明らかに違う、オルタナティブな音楽性を持っていた。ロックやポップスが、生活のすべてを表現することのできる“アートフォーム”だと気付いていたんだ。そうした果敢なロックに、僕の魂は震えた。アダルトオリエンテッドなサウンドは自分の表現ではないと思っていたし、僕が感じている都市の風景とも違っていた。僕は、自分の目に映る都市の風景を、ビートを持ったポエトリーなロックンロールで鳴らしたかったんだ。

ボブ・ディランをはじめとするストーリーテラーたちの音楽をきっかけに、佐野はさらに様々な文学にも触れていく。

小・中学校の教科書に載っていた詩にはあまり興味が湧かなかった。「つまんねえな」という感じでね。それがボブ・ディランやトム・ウェイツを聴いたことで、俄然、ポエトリーに興味が向かった。そこから先は、いわゆる日本の近現代の詩人をすっ飛ばして、アメリカやヨーロッパの詩人の作品を読み始めた。ジョン・キーツ、ロートレアモン、ランボー、T・S・エリオット。ちょっとモダンになるとE・E・カミングスとか。そしてジャック・ケルアックをはじめとするビートニクの作家たちだ。

そうした本を読み漁っていくと、翻訳本には翻訳者のフィルターがかかっていることに気付く。そこでT・S・エリオットの『荒地』の原書(『The Waste Land』)を声に出して読んでみたら、オリジナルの言葉には韻律、つまりライミングがあることを発見した。ビートと言葉、そして意味。この3つの要素の間には、境界線があってはならない。すべてがシームレスにつながることで、ひとつの塊の表現となり、初めてパワーを発する。それにようやく気付いたんだ。

そんな高校生の佐野の目に、当時の生活圏は「つまらない大人があふれている世界」として映っていた。

大人は反抗すべき対象であって、「冗談じゃねえよ」と感じていたね。大切だったのは音楽とオートバイ。何かあるとすぐバイクで飛び出して、東京・吉祥寺を根城とする“ジョージ族”と名乗るバイクチームとつるんでいた。みんな、よくケンカしていたよ。そのころには、もう僕はあまり家に戻らなくなっていた。

僕の旺盛な自立心は両親から受け継いだんじゃないかな。いま振り返ると、僕の両親はとてもリベラルな感覚の持ち主で、僕が十代のころから、「早く自立しろ」、「自分たちの面倒は見なくていい」と言っていた。長く家を空けたことで激怒された覚えもないし、高校3年のころには、もうひとり暮らしを始めていたしね。

ただ、僕はバイクとロックンロールが好きといっても、アメリカのグリーサーのようにリーゼントでキメた不良というわけじゃなかった。いつも、どこにも属していなかったし、「自分が聴きたい音楽は自分で作らなきゃ」と思っていたからね。

15歳から16歳のころに書いた「情けない週末」「Bye Bye C-Boy」「君がいなくちゃ」 は今日も聴くことのできるナンバーだ。さらに、彼の探究意欲は詞曲のみならず、アレンジに対しても強く注がれていた。

「情けない週末」と「Bye Bye C-Boy」は、当時の自分にとっても斬新な出来映えだった。「君がいなくちゃ」は、ずっと後になってレコード化したラブソング。当時、立教の学生たちが気に入ってくれて、ローカルヒットしたんだ。「グッドバイからはじめよう」も同じ時期に書いた。あのころに書いた曲が今でも聴かれているのは、本当に光栄な事実だね。

僕はこれまで出したレコードの編曲をすべて自分でやってきた。そして、そうしたサウンドデザインについては、アマチュアのころから自分で実践してきたんだ。何人かのロックンロール好きががなりたてるロックンロールではなくて、ビートルズの『サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド』やザ・ビーチ・ボーイズの『ペット・サウンズ』のように、複雑なアンサンブルで奥行きのあるポップサウンドを表現したかった。でも、周りにそんなことをやっているやつなんていなかったから、ひとりで手探りするほかに手がなかった。

やがて「バックレイン元春セクション」というバンドを結成した佐野は、立教高校から立教大学社会学部へと進学する。同バンドの活動も続いていた。

当時はカタログ雑誌が象徴的だったように、サーフィンとかブルージーンズが若者の生活に入り込んできたころだった。無自覚に生きていても、楽しいことがその辺にいっぱい転がっているような時代を迎えていたんだ。でも、僕はそっちにいかず、ブラックジーンズをはいていた(苦笑)。

ホルン2台とキーボードを含む大所帯になっていた「バックレイン元春セクション」は、あるとき、渋谷のリハーサルスタジオに1ヵ月ほどこもって練習をしていた。シュガー・ベイブに対抗できるようなレベルまで持っていきたかったんだ。でも、その途中でドラムとベースがプロに引き抜かれてしまう。僕は、「じゃあソロでやるよ」と思い、そこからシンガーソングライター傾向の表現に向かっていった。

その過程で、当時、大学のアマチュアバンドで歌っていた佐藤奈々子と出会った。彼女の書いた詞に曲をつけることで、僕は自分がデビューする前に、まずソングライターとして世に出たんだ。そのときの曲は、彼女やディレクターの要望に応じて書いていた。あくまで職業作曲家としての態度であって、僕自身の表現という感覚ではなかったんだ。

その後、佐野はCM音楽の録音やメジャーアーティストのコーラスなど、短期間ながらも幾つかのスタジオワークに勤しみ、いくつかのポピュラーコンテストでは優秀曲賞を受賞している。それでも、デビューについては「まったく考えていなかった」という。

僕がやりたい表現なんて、どうせ日本のシーンでは絶対に受け入れてもらえない。つまり「売れないはずだ」と思い込んでいたんだ。だから会社勤めをした。早めに単位が取れていたので、大学4年の時にはもう広告代理店でバイトしていた。何より、自立しているんだから、飯を食っていかなきゃならない。

就職活動もしたよ。あるレコード会社では社長面接までいった。結局、外資の大手広告代理店に入ったんだけど、入社直後の研修を終えた時、「ここは僕がいるところじゃないな」と思い、結局、その日のうちに「すみませんが、ここでは働けません」と、社長宛に手紙を書いて辞めてしまったよ。

それで小さな広告の制作会社に入って、番組制作の仕組みやテープオペレーションを教わると、すぐにラジオ番組を持たされた。そのエフエム番組は、ゴールデンタイムにオンエアされていた。

そして、彼はある大きな転機を迎える。

制作会社の社長が「何かおもしろい企画を出してみろ」と言うので、僕は「アメリカ西海岸のFMステーション事情を取材する」という企画書を書いた。すると、それが通って、僕はしばらくの間、ロサンゼルスとサンフランシスコに滞在して、ラジオステーションのディレクターやDJにインタビューして回った。ソウル、ロックンロール、宗教音楽と、いろんな放送局を訪れたよ。

あるソウルミュージック専門局でDJと話していたら、彼に「ところでMOTO、お前はソングライティングをしていると話していたけど、何でいま、ここでこんなことをやっているんだ?」と問われた。「お前はいまこの年齢で書いた曲を、30歳になっても歌えるのか? いま書いた曲は、いま歌ってこそ、輝きのある説得力を持つんだぞ?」と言われた。僕は「その通りだな」と、はっとさせられた。

運命というのは不思議なもので、そのころ、ちょうど複数のレコードレーベルから「興味がある」とオファーを受けていた。僕は帰国して、取材分の番組を作ると会社を辞めた。そして、EPIC・ソニーからデビューすることになるんだ。

取材・文/内田正樹

写真を無断で転載、改変、ネット上で公開することを固く禁じます

当連載は毎週土曜更新。次回は9月26日アップ予定です。

プロフィール

佐野元春(さの もとはる)

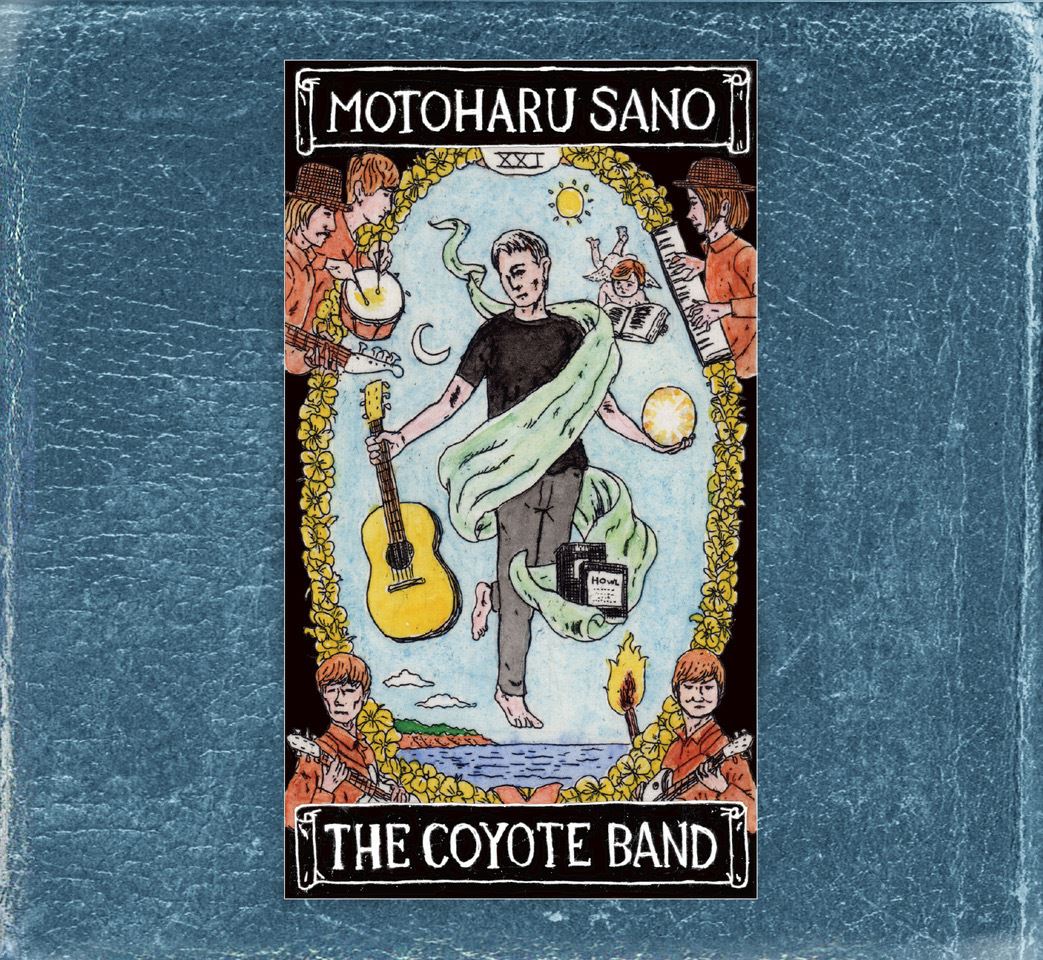

日本のロックシーンを牽引するシンガーソングライター、音楽プロデューサー、詩人。ラジオDJ。1980年3月21日、シングル「アンジェリーナ」で歌手デビュー。ストリートから生まれるメッセージを内包した歌詞、ロックンロールを基軸としながら多彩な音楽性を取り入れたサウンド、ラップやスポークンワーズなどの新しい手法、メディアとの緊密かつ自在なコミュニケーションなど、常に第一線で活躍。松田聖子、沢田研二らへの楽曲提供でも知られる。デビュー40周年を記念し、2020年10月7日、ザ・コヨーテバンドのベストアルバム『THE ESSENTIAL TRACKS MOTOHARU SANO & THE COYOTE BAND 2005 - 2020』と、24年間の代表曲・重要曲を3枚組にまとめた特別盤『MOTOHARU SANO GREATEST SONGS COLLECTION 1980 - 2004』のリリースが予定されている。