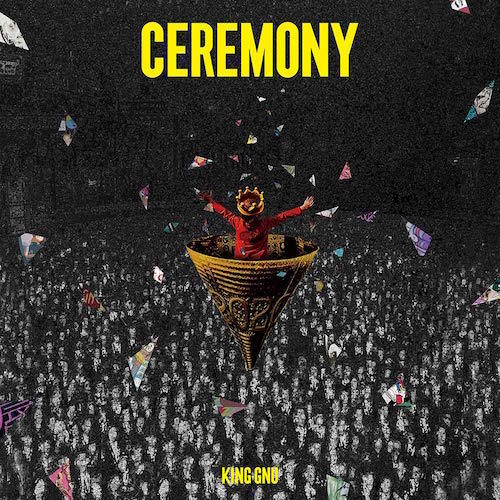

King Gnu、『CEREMONY』で劇的進化を遂げた“ポピュラリティ” メロディのフックを軸に考察

20/1/17(金) 14:00

King Gnuが1月15日に3rdアルバム『CEREMONY』をリリースした。「白日」のヒットを契機に大きな飛躍を遂げた2019年を『NHK紅白歌合戦』(NHK総合)への初出場で華やかに締めくくった彼ら。これまでにない注目度の中で発表された渾身の1枚は、バンドの勢いをそのまま反映したような充実の内容となっている。

(関連:King Gnu「飛行艇」視聴)

一聴して際立つのは、そのポップミュージックとしての強度だ。バンドによる録音作品の軸となるべき要素ーー作曲能力やアレンジ能力、演奏能力、サウンドメイク術などを着実かつ地道に向上させながら、なぜかポピュラリティという一側面がチート級の劇的進化を遂げている。いったい、彼らに何が起こっているのだろうか。

●令和のスタンダード

まず、King Gnuのバンドとしての特徴を改めて見直してみよう。彼らはバンドでありながら音像が“バンドバンドしていない”ところがユニークなポイントで、デジタルサウンドやシンフォニックサウンドの併用にまったく躊躇がない極めて現代的なミクスチャー感覚の持ち主だ。もう少し細かいところでは、サウンドメイクの特徴的なクセとしてオクターブユニゾンの多用が挙げられるだろう。彼らの看板サウンドとも言える常田大希(Vo/Gt)と井口理(Vo/Key)によるオクターブユニゾンボーカルに顕著だが、それ以外にもさまざまなオクターブユニゾンが頻出する。

たとえば「飛行艇」のギターリフにはわかりやすくオクターバーが使われているし、「ユーモア」においては歌メロのユニゾンに加えてシンセでも同フレーズを重ねる念の入れよう。このような執拗なオクターブ感の演出はデジタル音楽における常套手段のひとつでもあり、オーソドックスなバンドサウンドだけでは表現しきれない世界観や今日性を醸し出すことに一役買っている。

加えて特徴的なのは、そのサウンドスタイルと対極をなすかのような楽曲構造だろう。Aメロ、Bメロ、サビといった展開を“明確に”持つ作りは伝統的なJ-POPの文脈にのっとったものであり、その要素である主旋律や和声があくまで歌メロにフォーカスした作りになっている点も、グローバルなトレンドとは明らかに逆行している。もちろんこれは完全に意図的なもので、日本の音楽市場における「歌メロを軽視した楽曲はまず聴いてすらもらえない」傾向がそうさせているに過ぎない。厳密に言えば世界のポップミュージックが歌メロを「軽視」しているというわけではないのだが、長い話になるのでここでは割愛する。

つまり、伝統的な邦楽ロックの構造を骨格として持ちながら、現代的かつ“洋楽的”なサウンドに身を包んでいるところが彼らの最大の特徴であり、その両面を違和感なく同居させる高度なスキルこそが彼らならではの強みであると言っていい。どちらかに偏重せず、当たり前のように両方を取りにいくスタイルは、彼らのみならず令和アーティストのスタンダードとなってきている。

●フックの効いた歌メロ

そのような特色や武器を生かしながら、バンドがよりスキルアップしていくことはたやすく想像できた未来だ。しかし今回のアルバムを聴く限り、彼らは想像を絶する進化を遂げていた。冒頭でも述べた、ポピュラリティの突然変異的レベルアップである。ここまでの急激な成長は、はぐれメタルでも倒さない限り普通はあり得ないことだ。

彼らのやっていることは、質が高くなっただけで本質的には何も変わっていない。唯一ベクトルが若干変わったとすればソングライティングの部分、とりわけメロディラインのキャッチーさということになるだろう。“キャッチーさ”というとどうしても抽象的になってしまうが、微分していくと、その変化はメロディのフックにあることが見て取れる。

もちろん彼らは一貫してメロディアスな歌メロを歌い続けてきており、それは今作でも一切変わっていない。それでも印象がよりキャッチーになっているのは、意識的にフックをちりばめたメロディメイクに起因している可能性がある。単に美しくメロディアスなだけではなく、心理的な引っかかりをもたらすラインが目立つ今作。その歌メロに引っ張られる形で、アレンジ的にも何を聴かせたいのかがより鮮明になった。

たとえば「どろん」のようなオルタナ色が濃い楽曲はもっとマニアックな仕上がりになっていてもおかしくないところだが、マイナースケールの美しい旋律にフックを効かせることで歌メロオリエンテッドな構造となっており、仮にギター1本で弾き語りをしても十分に美しい楽曲として機能するはずだ。それほど強度のある歌メロを、緻密なアレンジや鉄壁のリズム隊による盤石のボトム、礼儀作法の行き届いたコード進行などで増幅させた結果、「攻撃的なムードを損なわずにキャッチーかつポップな楽曲として仕上げる」という離れ業が成し遂げられた。今のKing Gnuが表現できる要素をさりげなくおしゃれに、しかし余すところなくちりばめた、見事なオープニングナンバー(実質)と言えよう。

そもそも論として、「メロディアスな歌メロ」と「キャッチーな歌メロ」はイコールではない。まったくメロディアスでないキャッチーなメロディなんて世の中にいくらでもあるし、その逆もしかり。わざわざ言うまでもないほど当たり前の話ではあるが、だからこそ意識からはうっかり抜け落ちてしまうものだ。

前作までのKing Gnu楽曲で言えば、メロディアスではあってもキャッチーであるとは言い切れないメロディラインも少なくなかった。しかし今の彼らは、その部分を相当意識的にコントロールしているように見える。タイアップ曲がアルバムの大半を占めていることも、決して無関係ではないだろう。これまた言うまでもないことだが、それは意識さえすればできるというような単純なものではない。だからこそ、バンドを取り巻く状況が一変した多忙な創作環境の中でそれをやってのけた常田は、ソングライターとして頭ひとつ抜きん出る存在になり得たのだ。

さらに今作には「Teenager Forever」のようなハッピーなオーラに満ちた楽曲さえ収録された。これを「シーンの中心でロックバンドとしてポップミュージックを奏で続けていくのだ」という所信表明の意味に受け取ったリスナーは、おそらく筆者だけではないはずだ。(ナカニシキュウ)

新着エッセイ

新着クリエイター人生

水先案内