『愛していると言ってくれ』に満ちた“90年代ドラマ”のエネルギー 北川悦吏子脚本を紐解く

20/6/7(日) 6:00

かつての名作ドラマが続々と再放送されるなか、社会現象ともなった大ヒットドラマ『愛していると言ってくれ』(1995年、TBS系)が、「2020年特別版」として5月31日から放送されている。

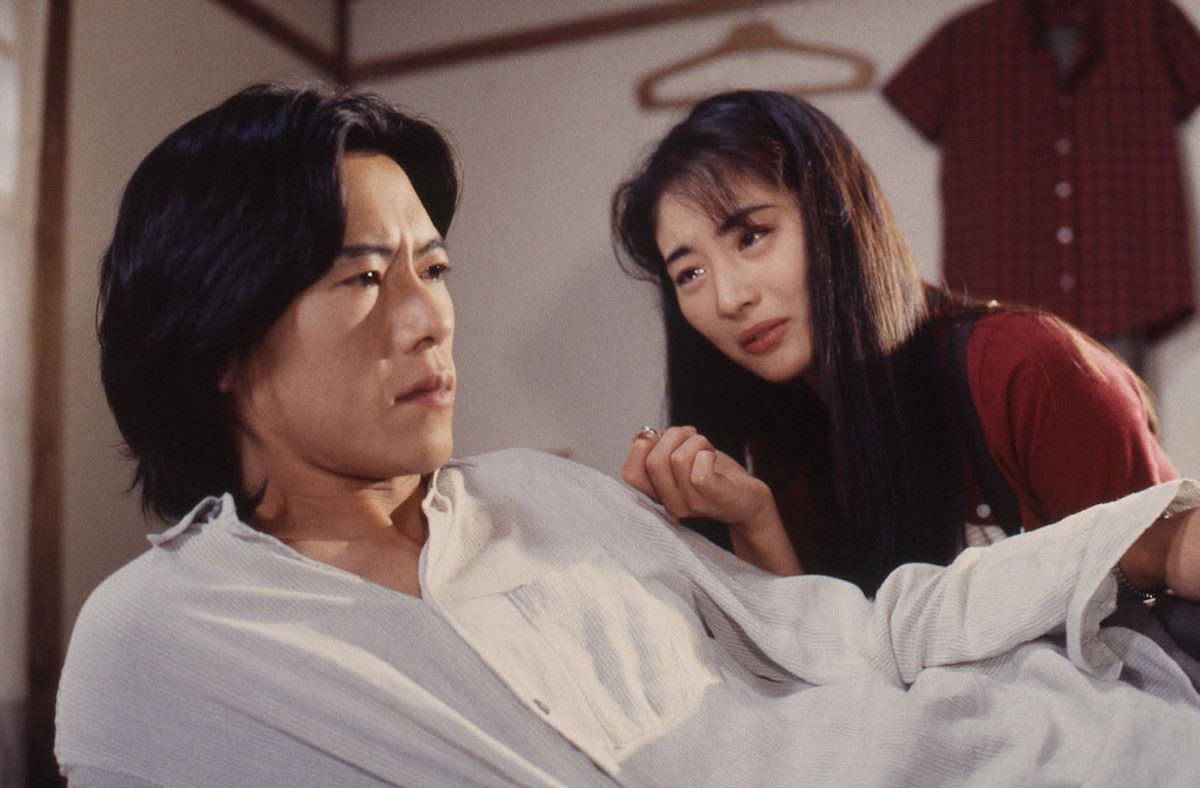

【写真】25年ぶりの常盤貴子と豊川悦司

これは、常盤貴子が女優の卵を、豊川悦司が後天性聴覚障害を持つ青年画家を演じた純愛ストーリー。「恋愛の神様」とも呼ばれた脚本家・北川悦吏子のポエムが冴えまくっている。25年の時を経た今も、疾走感と情熱をもって、視聴者の心をつかんでくる。今観るとなおさらに「これが90年代ドラマのエネルギーだ」と感じさせられるパワーがある。

『素顔のままで』、『あすなろ白書』、『ロングバケーション』、『空から降る一億の星』(全てフジテレビ系)、『ビューティフルライフ』(TBS系)など、様々なヒット作を生んだ北川悦吏子。その作品の魅力を改めて考えてみたい。

■紘子、南、沙絵 ヒロインの圧倒的エネルギー

まずは、ヒロインの圧倒的エネルギーだ。例えば、『愛していると言ってくれ』の紘子(常盤貴子)は、明るく素直で真っすぐで天真爛漫で、厚かましいほどに積極的である。聴覚障害を持つ晃次(豊川悦司)とコミュニケーションをとりたい思いから、手話を勉強したり、耳の不自由な相手にもかかわらず自分の出る芝居に誘ったり、「僕の中には、『僕と君と』という言葉は、はっきり言ってない」と手紙で伝えられてすらも、自分の思いを貫き続ける。

『ロンバケ』の南(山口智子)も、強気でガサツでサバサバした物言いをする姐さんキャラだし、『オレンジデイズ』の沙絵(柴咲コウ)もまた、思ったことをすぐに顔に出し、意に沿わないことは手話でキッパリ伝えるキャラである。

こうした自分の意思を持ち、主張し、貫く強い女性は、作り手が男性中心だった昭和のドラマの女性像から大きく変わり、新しい風を吹き込んだように見えた。さらに、真っすぐさやサバサバ具合には、無邪気な身勝手さ、無神経さがあり、それがドラマを大きく動かしていく面もあった。

例えば、『愛していると言ってくれ』で紘子は「ねえ、聴こえないのって、どんな感じ?」と尋ねたり、晃次の喉に手をあてて「こうすると声、聴こえそうな気がする」と言ったりする。街中や電車の中で、手話で話しかけまくり、周囲にジロジロ見られてもおかまいなし。「周りにどう思われるか」よりも、自分がどう思っているかが大事な「ザ・ヒロイン」気質であり、それは大きな魅力でありつつ、ときには周りに迷惑をかけたり、人を傷つけたりすることもある。

また、多くの女性視聴者が最も共感した『ロンバケ』の南の場合も、31歳という年齢をやたらと自虐しまくるが、実は誰より傷つきやすく、年齢にとらわれている。この「見せかけのサバサバ感」は逆に、男性にとって気を遣わなくて良いうえに、女性として甘えさせてもくれるという都合の良い解釈を生む危険性があるが、「頑張り屋さんで無神経で、ズカズカ入り込んでくる」面はやっぱり共通している。

強引で、ときには迷惑だったり鬱陶しかったりする一方で、恋に一途で、無邪気で、一生懸命で健気な面が、愛おしく見える。「弱さ」の演出が巧みなのだろう。北川作品のヒロインが苦手だという女性も実は少なくないが、そうしたヒロインたちは、ドラマを大きく突き動かす一方で、男性を魅力的に見せる役割も担っていると思う。

『愛していると言ってくれ』の晃次も、『ロンバケ』の瀬名(木村拓哉)も、『半分、青い。』の律(佐藤健)もそれぞれに、ヒロインとは対照的にナイーブで、シャイだったり、どこか心に傷を負っていたりして、自身の心を守るために他者と深く関わりを持とうとしない。そんな彼らを覆う薄い壁を半ば強引に突き破り、入り込むことができるのは、無邪気で素直でまっすぐで鈍感かつ無神経なヒロインゆえ。

能動的で積極的なヒロインの思いがけない言動の数々は、彼らの冷静で受け身な態度を崩し、涼し気な目をときに大きく見開かせ、不意の魅力的な笑顔を引っ張り出す。

また、『愛していると言ってくれ』で晃次が林檎をとってくれたり、電球を替えたりするシーンで見せる「身長差」や、背中に「すき」と指で書くことで意識させる「背中の大きさ」、手話をさせることで注目させる「指の長さと手の大きさ」など、ビジュアル的にキュンとさせる仕掛けも多数盛りこまれている。

■北川悦吏子の並々ならぬ貪欲さとエネルギー

北川脚本の大きな特徴として、「自身が体験したこと、身近で見聞きしたことを多数盛りこむこと」が挙げられるが、その土台にはおそらく並々ならぬ貪欲さとエネルギー、子どものように素直で豊かな想像力と感受性、相反する冷静さがあるのだろう。

あれだけ多くのヒット作を出しつつも、原作つきは『あすなろ白書』のみで、他は全てオリジナル作品。しかも、自身の持ち込みによる企画が非常に多い。それだけでも現在のドラマ界では考えられないバイタリティだが、その貪欲さとエネルギーの源には、にっかつ撮影所の企画営業本部時代に、2時間ドラマの企画書をひたすら作り、プレゼンする「企画書1000本ノック」という企画会議での経験があるのだろう。

貪欲さは、自身の体験のみならず、友人・知人などの言動から得たヒントを積極的に作品に盛り込むことからもうかがえる。北川作品は、ハンディキャッパーや、不倫、堕胎などの題材を盛りこみ、怒涛の展開でこじれた恋愛模様を描く一方で、日常の何気ない景色や出来事をドラマチックに描いている。

例えば、『ビューティフルライフ~ふたりでいた日々~』で車いすに乗る常盤貴子に木村拓哉が目線を合わせるシーンは、自身が子どもを持ったとき、「子どもがベビーカーに乗っているとき、どんな風に見えているか」というところから着想を得たものだった(2015年8月28日TBS系にて放送『ゴロウ・デラックス』より)。

また、『半分、青い。』で律が片耳を失調した鈴愛に言う「傘に落ちる雨の音って、あんま綺麗な音でもないから、右だけくらいがちょうどいいんやないの?」というセリフも、自身が左耳を完全に失調した際の経験からきたもので、「ちょっと不謹慎なんですが“面白いな”と思って…」と語っている(引用:https://tvfan.kyodo.co.jp/news/topics/1094166)。

これらの表現は、自身が幼い頃から腎臓病や消化器系の難病、左耳の失調などの困難を経験してきたことなどで育まれた、豊かな想像力と感受性の賜物だろう。その一方で、鍛え抜かれた貪欲さに加え、自身の遭遇したトラブルや不運なども客観的に受け止め、作品に投影し、消化していくたくましさ・強さ・冷静さがある。

こうした魅力と、背中合わせとなる冷酷なまでの圧倒的強さは、賛否両論が渦巻いたNHKの連続テレビ小説『半分、青い。』と、そのヒロイン・鈴愛に、ますます色濃く見える。

『半分、青い。』では、その驚異的強さをもって鈴愛の挫折や病気がドラマチックに描かれる一方で、「ユーコの死」や「秋風先生の病気」「ボクテの同性愛」といった個人のデリケートで大きな問題や、バブル崩壊後に沈んでいく社会の低迷が、どこか突き放した冷たい目線でさっくりと描かれていた。

今のドラマ界では、価値観の多様化が進んだことにより、何もなしえなかった人や、支える側・日の当たらないほうの人に同等にスポットが当たったり、ときにはメインに描かれたりすることもある。そうした流れの中で、魅力も欠点も突出していて、どこにいても周囲の視線を独占してしまう「真ん中にしか生きられない圧倒的ヒロイン」は、良くも悪くもはもはや珍しい。現実の世界には、今もやっぱり「全部もっていってしまう主役気質の人」はいる。しかし、優しい世界を描くドラマが増えた今では、異質かもしれない。

そんな圧倒的ヒロインを軸に、エネルギーをまき散らし、その渦に周囲を大いに巻き込み、進んでいく大きなドラマは非常にドラマチックで、恐ろしく見応えがある。嫌悪感や違和感を覚える人もいるかもしれない。しかし、強烈に惹きつけられるエネルギーに満ちている。

(田幸和歌子)

新着エッセイ

新着クリエイター人生

水先案内