『BECK』はなぜ“バンド漫画の金字塔”となった? ロックファンを夢中にさせた展開を考察

20/9/30(水) 11:00

いま、東京・池袋マルイの7階イベントスペースにて、「アニメ『BECK』15周年記念展 〜I was made to hit in America!〜」が開催されている。細かく描き込まれた各話の絵コンテや小林治監督所蔵の貴重な製作資料などが展示されているので、都内近郊にお住まいの方で興味のある方は、ソーシャルディスタンスに気をつけつつ、足を運んでみるといいと思う(10月4日まで)。

『BECK』で描かれる「バンドのマジック」

そのアニメの原作――ハロルド作石の『BECK』は、1999年から2008年まで『月刊少年マガジン』で連載されたバンド漫画の金字塔である。折しも時代は野外フェスブームのまっただなかであり、また、いわゆるラウドロック系、ミクスチャーロック系のバンドの台頭も著しく、そうした現実世界での音楽の流行とうまくリンクした同作は大ヒット、「バンド漫画は売れない」という漫画業界の“定説”を、見事に覆した。

――などと書くと、80年代にヒットした上條淳士の『To-y』があるじゃないか、と反論する人もいるかもしれない。だが、たしかに『To-y』は爆発的に売れたが、あの作品は、音楽漫画、あるいはロック漫画であったとしても、厳密にいえばバンド漫画ではないのだ。なぜならば主人公のトーイは、「上」を目指すためにバンドのメンバーたちを切り捨てていくわけで、当然、そこにバンド漫画としてのカタルシスはない(さらにいえば、同作はアイドル漫画としての要素も大きい)。だが、『BECK』には間違いなく、ロックという音楽に魅せられた1人が2人になり、2人が3人、4人、5人になることで生まれる「バンドのマジック」が描かれていた。

だからたぶん、コミックスの累計発行部数1500万部以上といわれるこの『BECK』こそが、はじめて「バンド漫画がビッグビジネスになる」ということを証明した作品だったといっていいのではないだろうか。強いていえば、ほぼ同時期に連載されていた矢沢あいの『NANA』(累計発行部数4300万部以上、現在は休載中)の存在も無視できないのだが、こちらの物語は周知のように恋愛の要素が大きく、『BECK』ほどにはバンドマンたちが起こす奇跡の描写は出てこいない(ただし、16巻収録の短編『NOBU―ノブ―』は、ギター少年の熱い想いを描いた名作なので、未読の方はぜひ読まれたい)。

さて、ハロルド作石の『BECK』は、「もう14歳にして 先は見えてしまった」という平凡な少年・田中幸雄(コユキ)が、偶然、南竜介という2歳上の天才ギタリストと出会ったことで、自らの「うた」の才能に気づき、ロックバンド・BECKの一員として、世界に羽ばたいていく物語だ(コユキのバンド内でのパートはサイドギターだが、バラード系の聴かせる曲は、彼がリードボーカルをとることが多い)。

ちなみに、個人的な話をさせてもらえば、実は私はこの『BECK』という作品について、当初はあまり良い印象を持ってはいなかった。というのは、90年代半ばに松本大治が描いていた『DESPERADO』という作品と、序盤の展開があまりにも似ていたからである(『DESPERADO』も、内気な少年が天才的なギタリストと出会い、自分を変えていく物語である。しかも、そのギタリストが使う楽器は傷だらけのレスポールだ)。

だが、準主役である竜介の、「私とバンドとどっちが大切なのよ!?」と女の子に詰め寄られた際に、「バンドだよ」と即答するようなキャラクターに魅力を感じてもいたので、なんとなく読み進めてはいたのだが、その竜介とボーカル兼ラッパーの千葉、ベースの平(たいら)がバンドを組み、それにコユキと親友のドラマー「サク」が正式加入したあたりからがぜん物語がおもしろくなり、そうなったらなったで我ながら現金なもので、当初この作品に抱いていた悪い印象は完全になくなってしまった。

そうして「最強の5人」が揃ったBECKだったが、アメリカの大物プロデューサーや日本の音楽業界の重鎮を敵に回してしまい、そのバンド活動は順風満帆とは言い難い。しかし、彼らは「音楽の力」を信じ、「いま自分たちにできること」を懸命にやって、目の前の壁を次々と乗り越えていくのだった(当然、そんな彼らに味方する音楽業界の人間も少しずつだが増えていく)。

※ 以下、ネタバレあり

物語は、最初のクライマックスといっていい日本のロックフェスでの成功を描き(アニメ版はこのあたりまでが描かれて終わる)、アメリカでの過酷なツアーなどを経て、次の大きな「ステージ」へと向かっていくわけだが、そこにいたるまでの展開が、本当にすばらしい。地道な活動が海外で認められつつあったBECK(海外におけるバンド名はMONGOLIAN CHOP SQUAD)は、イギリスの伝説的ロックフェス「アヴァロン・フェスティバル」に出場することになるのだが、彼らには、その大舞台への挑戦とは別に、作らなければならない「大切な曲」があった。その曲の名は、「DEVIL’S WAY」。竜介の親友だったアメリカのビッグバンド・THE DYING BREEDのギタリスト、エディが遺した「幻の曲」である。

エディは、ある時、道路上で強盗に射殺されるという衝撃的な死を迎えるのだが、その少し前に、たまたま竜介の不在時に電話に出たコユキに、ギターを弾いて、「さっきできたばっかの まだ誰にも聴かせてない曲」の断片と曲名を伝えていたのだ。そう、「DEVIL’S WAY」とは完成された曲ではなく、全体の構成も歌詞もない、あくまでも「音楽の種子」のようなものだったのである。それを、コユキと竜介のふたりが中心になって完成させていくのだが、この、「アメリカのビッグバンドのギタリストが遺した曲の断片を、日本の無名のバンドマンたちが作り上げていく」という展開に、胸を熱くしないロックファンが果たしているだろうか。

のちにBECKは、アヴァロン・フェスで「DEVIL’S WAY」を披露し、「ロックの国」の人々を圧倒するのだが、それは、彼らが作ったのがただのエディの曲のコピーではなく、彼ら自身の曲だったからだ。以前、作詞に悩んでいたコユキに、(この曲ではボーカルをとらない)千葉はいっていた。「誰かになりかわって なんかをしようなんて 思わねぇ方がいいって」。そして、演奏終了後に一瞬聞こえたエディの幻の声もまた、コユキに向かって優しくこう囁くのだった。(「DEVIL’S WAY」は)「君の曲だよ」。

結果的にBECKは、彼ら自身の「音楽の力」で、前述のふたりの敵ともある種の和解をし、さらなる高みへと向かうところで物語は終わる。これが、なんともいえず、いい。なぜならば、それまでのバンド漫画は「解散」をクライマックスに持ってくるケースが多く、個人的には「転がり続けるまま」の状態で終わる作品があってもいいだろうと思っていたからだ。

なお、「DEVIL’S WAY」の「DEVIL」とはもちろん「悪魔」のことだが、読者はきっと、その不吉な言葉は、やがて訪れる「エディの死」を象徴していたのだと思いながら、本編を読み進んでいくことだろう(私もそうだった)。ところが、コミックス最終巻に収録されている短編(「THE LAST DAY OF EDDIE LEE」)を読めば、そうではない、ということがわかるのだ。ではエディが思い描いていた「DEVIL’S WAY」の「DEVIL」とは何か。それは実際に同作を読んでいただくほかないが、あなたがもし少しでもロックの精神を持っている人ならば、きっと大きな感動に包まれることだろう。

■アニメ『BECK』15周年記念展 〜I was made to hit in America!〜

イベント詳細

■島田一志

1969年生まれ。ライター、編集者。『九龍』元編集長。近年では小学館の『漫画家本』シリーズを企画。著書・共著に『ワルの漫画術』『漫画家、映画を語る。』『マンガの現在地!』などがある。Twittter。

■書籍情報

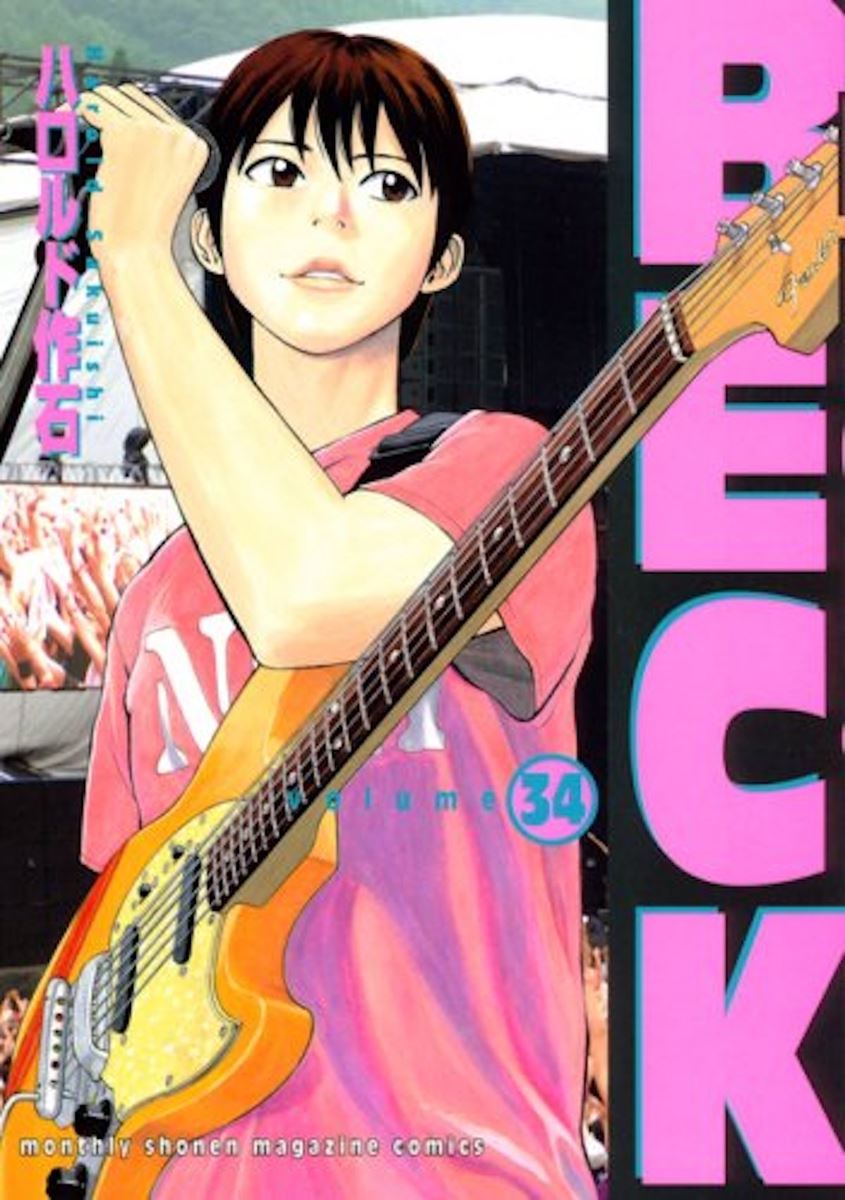

『BECK(34)』

ハロルド作石 著

価格:本体524円+税

出版社:講談社

公式サイト

新着エッセイ

新着クリエイター人生

水先案内