<特別編・前編>宮台真司の『ミッドナイト・ゴスペル』評:サラダボウルの中にいた「見たいものしか見ない」主人公が「倫理」に気づく

20/9/13(日) 20:00

リアルサウンド映画部にて連載中の社会学者・宮台真司による映画批評。今回は特別編として、6月1日放送のミュージシャン・ダースレイダーとのライブ配信企画「100分de宮台」の第4回目を対談形式にて掲載する。前回の『呪怨:呪いの家』評(参照:宮台真司の『呪怨:呪いの家』評:「場所の呪い」を描くJホラーVer.2、あるいは「人間主義の非人間性=脱人間主義の人間性」)では、汎システム化による1988年以降の日本社会の劣化を指摘した宮台。本稿の前編では、アメリカに目を向け、黒人男性ジョージ・フロイドさんが白人警官に殺害された事件を発端とする「Black Lives Matter」運動で揺れる社会の分断に始まり、そんな「脆弱さ」を露呈したリベラルの現状を90年代から予測していたリチャード・ローティとビジョンを共有するNetflixオリジナルアニメ『ミッドナイト・ゴスペル』について、そしてそこに潜む分断を前提とした現代的なサイケデリック感まで語ってもらった。

アメリカで起こっていること

ダースレイダー(以下、ダース):本題に入る前に、宮台さんにいまアメリカで起こっていること、アメリカの社会が、どんな状況になっているかというのを、簡単に噛み砕いて教えていただけたらと思います。昨日(5月30日)は北丸雄二(ジャーナリスト)さんにこの配信に来ていただいて、ミネアポリスについてや、背景の説明を聞いたんですけれども、宮台さんがこれをどう見ているのかをまず、教えていただければと思います。

宮台真司(以下、宮台):北丸さんとの話はどんな内容だったんですか?

ダース:ミネアポリスという町がそもそも、いろんな人が住んでいるところで、警察にも、黒人含めたくさんの人種がいて。オバマ時代にも人種差別に対するガイドライン的なものが入ったんだけど、トランプの時に全部骨抜きにされてしまったという背景が、ミネアポリスという街自体にはあると。そして、黒人のジョージ・フロイドさんを殺害した警官は、前科がたくさんある札付きのワルなんだけど、副大統領候補に指名される可能性が高いと言われているエイミー・クロブシャー(アメリカの弁護士)がミネソタ州の検事だった時代、2009年くらいに民主党のバイデン(アメリカの政治家)が、その警官の射殺などの傷害事件を起訴しなかったという背景が分かってきて。民主党からエイミー・クロブシャーが、その点について「お前がちゃんとその時に対応していたら、こんなことにならなかったんじゃないか」と言われていたり。

そもそも、黒人差別というものがどれだけ日常的に存在しているのかということと、ニューヨークやカリフォルニアというのは、そもそもアメリカじゃないんだっていうのが北丸さんの言い方で。アメリカは、ニューヨークやカリフォルニアの間にある大きいところが“アメリカ”であって、ニューヨークやカリフォルニアを見て、アメリカを話すというのは難しいそうなんです。そうした前提も踏まえて、やっぱりマーティン・ルーサー・キング(アメリカの牧師)が言っていた、「ライオットーー暴動と訳してしまうとちょっとニュアンスが変わっちゃうんだけどーーというのは、Language of the Unheard」。要は、「聞いてもらえなかったアメリカが無視してきた声が実体化したのがライオットriotなんだ」ということが重要だと。

宮台:そうだね。「暴動」よりも「反乱」と訳すべきだよ。抗議なんだから。

ダース:うん。だから全米で起こっている出来事を見て、例えば日本は「モラルが」とか「こんなのいけないことだ」と言うけれども、あれはテレビが欲しくて電気屋に入って盗んでいるとかそういうことではなくて、もっと感情的な、いままでの無言の蓄積が実体化しているものという前提で考えないといけないという話を1時間半くらい話してもらいました。なので、なかなか要約するのが難しいんですけども。

とにかく結果的に、週末を経てライオットriotは収まることはなかった。トランプ大統領が「アンティファをテロリスト認定するぞ」ということをTwitterで言ったんですが、これに対しても各地で「外部の先導者が過激化をするために煽っているんだ」と反論が出ている。実際ミネアポリスの双子都市とも言われる、隣接した都市・セントポールでも、市長の発表による、最初に逮捕されたライオットriotに参加している人の「全員、街の外部の人間だった」という発言があったんですが、その後にその人が謝罪をして。「警察からそういう報告があがってきたのを、自分は真に受けて言っちゃったけど、実はそんなことなかった」と発言しています。そういった事態もあって、「外部が先導しているんだ」って言説も、どれだけそれが本当なのか分からない。

クオモ(ニューヨーク州知事)の兄弟でキャスターをやっている方も、「外部の過激派が煽っているんだ」とニュースで言っていたけれども、それだけが原因では当然ないわけで。そういった意味でかなり分断が起きていて、お互いがフェイクニュースだと言っている状態が、現状だと思うんですけど。

宮台:まず、アメリカは落ち目の国だよね。それが中国への嫌がらせにも現れている。幹部をカナダで逮捕して以来のファーフェイ騒動がそれだ。そんな話からも、多くの人たちはアメリカは落ちぶれつつあると思っている。落ちぶれたと言えばラストベルトだけど、五大湖周辺のデトロイトを中心とするラストベルト=旧製造業地帯の元自動車労働者らは、元は民主党支持者が大半だった。彼らが前回の大統領選で軒並みトランプ支持に回ったんだね。

トランプは「古き良きアメリカをもう一度」つまり「皆が輝いていた時代をもう一度」と訴えた。労働者は「明るい理念」に惹かれたんじゃない。「失われた自分たち」を「誰それのせいだ」と帰属処理する営みに惹かれた。「失われた自分たち」とはアイデンティティであり、経済状況であり、白人中心の社会だ。誰が失わせたのかということで悪役を見つけ、攻撃を仕掛けて溜飲を下げる。落ちぶれた人々をそんな営みに巻き込むのがトランプ陣営の戦略だった。

ダース:悪役探しをして溜飲を下げるっていう自身の戦略には、どの程度自覚的なんですか? つまりそれを自覚しているってことは、もうこれは治療不可能だと分かっちゃってるってことですよね。

宮台:かつての「製造業の時代」を取り戻せないのは、トランプだって分かっていると思う。さすがに周囲の助言があるからね。僕がラジオで大統領選前から繰り返したように、製造業のアウトソーシング(国外工場での製造)で自動車労働者の失業率が上がったというのは嘘だった。統計的にはオートメーションで人手が要らなくなったのが断トツの要因だね。オートメーションによるコストカットは世界的な流れで、アメリカだけが抗うのは無理だよ。それを知りながら「海外の工場で生産させるから悪い」とブチ上げた。まさにポスト真実だね。

もう1つ。元自動車労働者を中心にオピオイド中毒が10年前くらいから蔓延している。今は年間4~5万人も死ぬ。交通事故死者数の何倍もの数だよ。「錆びた」でいうと、心身ともに錆びて「痛み」にもがき苦しむ人が大勢いる。その「痛み」をフックに有権者を釣ろうとした。「痛み」を抱えた人たちに、「俺が『痛み止め』を提供するぞ」と胸を張るわけ。その「痛み止め」が排外主義、反中国、反メキシコ、人種主義だよ。頭が悪くて鈍い安倍とは違う。トランプの優れた直感だ。ただ、トランプは敵を明確にして叩くけど、どうすればアメリカをリストアできるのかについてビジョンはない。そこは安倍と同じだね。

ダース:昨日も北丸さんとトランプがやっていることは全部選挙のためにやっていて、選挙に勝ったあとやりたいことや、実際に今4年間大統領に立ってやりたかったことは、一切見えない。選挙に勝つことや、敵認定したものをひたすらやっつけることに関しては非常に熱心。常になんか言ったら敵を作ってぶっ飛ばすことはやっているけど、それはなんのためにやっているのか、未だに全く示されないというのが、不思議な人だなと思って見ているんですけども。

「心のアメリカ」であり続けることが全て

宮台:そう。ただ「トランプの不思議さ」よりも「アメリカの不思議さ」として見たほうがいいと思う。例えばマイケル・ムーアのドキュメンタリー『ボウリング・フォー・コロンバイン』(2002年)。当時の全米ライフル協会の会長であるチャールトン・ヘストンが……。

ダース:もともと俳優のね。

宮台:そう。『ベン・ハー』(1959年)で有名な。僕も大好きだよ。ムーアは「銃の世帯保有率はカナダのほうが高いのに、銃による犯罪によって死ぬ人はアメリカのほうが2桁以上多いのは、なぜか?」という疑問から映画を作った。それで当時の全米ライフル協会長ヘストンに「銃がなければ銃犯罪は起きない以上、銃がアメリカを破壊しているんじゃないか」と問いかけた。ヘストンはすごい答えを返した。「銃を持つことがアメリカ人の精神的アイデンティティだ。銃を持たないアメリカになったら、それはもはやアメリカではない」と。

今ある社会は、アメリカなのか、そうじゃないのか」「アメリカじゃないのではあれば、何がどうなったって知ったことじゃない」「アメリカであるのなら、他のことがどうなっても知ったことじゃない」ということ。高度な精神的ファンタジーを生きているわけよ。ファンタジーを維持できれば、犯罪が多かろうが、人が死のうが、構わないんだとね。社会学の思考伝統で言えば、アメリカは単なる「所属集団」じゃなく、「準拠集団」でもあるのだと言うのが、ヘストンが言ったこと。これは実は正しい。

所属集団はメンバーシップを持つ成員を1人2人と数えられる「現実的なものthe real」。準拠集団は「想像的なものthe imaginary」だから、メンバーがいてもいなくてもいい。ヘストンは、所属集団という「実部real numbers」と準拠集団という「虚部imaginary numbers」によって貼られる「複素数complex numbers」の空間が、アメリカだと言ったんだ。こうした複素数を支える虚部を、吉本隆明は「共同幻想」と呼んだね。そこからも分かるけど、実はオーソドックスな社会観なんだ。

だから単に「保守」と呼んではダメなんだよ。どんな社会集団も「単なる人の集まり」じゃなく「所属するとアイデンティティが与えられる集団」である限り、こうした虚部=共同幻想を持つわけ。大切なのは、「銃で各人が武装してこそのアメリカ」という共同幻想が、「銃犯罪なんかで死にたくない」という個人幻想と矛盾すること。吉本は「共同幻想と個人幻想は逆立(ぎゃくりつ)する」と言ったよね。ヘストンの発言はそれも含意しているんだ。「俺だって銃で死にたくないが、アメリカじゃなくなった社会で生きるよりはマシ」とね。

ダース:そのヘストンが言っているアメリカなるものの正体って、具体的なイメージとしていくつかあって。例えばゴールドラッシュだったり、西部開拓におけるーージョン・ウェインとかが演じているようなーーアメリカだったり。やっぱり50年代の中流がとにかく膨れ上がって、みんながいい暮らしをすることがバランス的にちょうど良い。

それが括弧付きのアメリカなのは、このあと多分、宮台さんも教えてくれると思うんですけど。「白い壁の赤い屋根の家があって、青空の下に緑の芝生が広がっていて、家族でテレビを見ながら美味しいドリンクを飲んで、そして車に乗って出かけていって……」っていうアメリカがエバーグリーンのファンタジーのベースにあって。「みんなこのアメリカ好きだったじゃん。みんなこのアメリカがいいでしょ?」という前提で話している人が一定数いて。

その時に「あれ、それにオレ入ってないじゃん」って気づく人たちが、結構な数いる。2050年とかになったらおそらくもっと増える。「アメリカに入っていない人たち」のアメリカになってしまう。「それは認められない。そんなのアメリカじゃないんだ」という人たちを、トランプがすごくうまくすくい取っているという構図だと思うんですけども。

宮台:そう。「この社会はアメリカではなくなった」という思いを掬い取るんだ。トランプ支持のオルトライト(ネトウヨ)の知的エンジン「新反動主義者」、中でも「加速主義者」は、ピーター・ティールのようなIT長者を含む知的テクノロジスト集団だけど、「古き良きアメリカ」を掲げるトランプを利用したがる。彼らは「『心のアメリカ』をテックで取り戻せる」「取り戻せるなら犠牲も厭わない」「取り戻せないなら何がどうなろうが知ったことじゃない」と発想する。逆にトランプ陣営もそうした彼らを利用したがる。

アメリカ建国事情は省略するけど、アメリカの立憲主義者は絶えずファウンディング・ファーザーズ(建国の父)を参照する。230年前の話だから歴史は浅い。以前「イノセンティズム」の話をしたけど、『ワイオミングの兄弟』『大草原の小さな家』が描く家族生活に対応する。実際コンテンツを観れば分かるけど、黒人はほとんど出てこず、父親を中心とした結束の固い少人数家族というThe Anglo-Saxonと言うべき集団が描かれる。これらは60~70年代のコンテンツだけど、1965年の北爆開始でベトナム戦争が激しくなる中でそうしたコンテンツが観られていたわけだ。アメリカ白人の共同幻想の質が明らかでしょ?

1964年は、改正移民法と公民権法にリンドン・ジョンソン大統領が署名した年だよね。“オルトライトのイデオローグ”リチャード・スペンサーによると、そこから「アメリカがアメリカじゃなくなった」。言いたいことはよく分かると思わない? 「アメリカは移民の国だ」も正しいけど、「アメリカは白人の国だ」も正しいんだとね。むろん、そこからは有色人種が排除されているわけだね。

メイフラワー協約を見てみよう。13州の自治を認めることが「メイフラワー協約的伝統」と呼ばれる。ウィリアム・ペン(イングランド植民地の政治家)のペンシルバニアはアーミッシュの州。モルモン教徒が今も7割を占めているユタ州。「州」と呼ぶから分かりにくい。stateって「国」のことだよ。信仰共同体である国の、そのまた集合体が「ユナイテッド・ステイツ=国の集合」。日本人の感覚だと「国家が自治を認める」となりがちだけど、国が集合して連邦を作る。state=国だから、そこで統治が完結して当たり前なわけ。

メイフラワー協約を端的に言うと「同じキリスト教徒だから、信仰共同体が違っても仲良くしよう」というもの。メイフラワー号の乗組員はアングリカン・チャーチ。乗船客にはピューリタンでも幾つかの宗派があった。でも「信仰の中身が違っても、元は同じ白人キリスト教徒だ」と。それで互いにいがみ合わないことにした。そういう人たちがピルグリム・ファーザーズだった。メイフラワー協約は白人の間のものだから、「アメリカは移民の国で多様性があった」とはいえ、「右」から見ると「白人キリスト教徒の多様性」なんだね。

ダース:すごい括弧付きの多様性ってことなんですよね。

宮台:そう。実は「多様性」っていつもそうなんだ。アメリカ建国事情を離れて言うと、どんな多様性も一定の境界線を引いた上での「多様性」でしょ? それをハッキリさせたのがシャンタル・ムフやエルネスト・ラクラウらの「ラディカル・デモクラシー」という思想的一派だった。これは巷で言われる「多様性を認めない者を、多様性として許容しない」というよくある話には留まっていない。もっと根源的なものなんだよ。

象徴的なのは、リベラルが唱える「平等主義」が、一定の境界線内での「我々の平等」に過ぎないこと。コスモポリタンにまで枠を拡げても、所詮は「人間の平等」に過ぎない。ちなみにハーバーマスが言うように、今後は「人間よりも人間らしいAIや改造哺乳類」が出て来るよ。多くの人は「ウヨ豚みたく劣化した人間」よりも「人間より人間らしい改造イルカやスーパーAI」を仲間にしたいはずだ。つまり、今はもう「人間の平等」じゃ済まないんだよ。

いずれにせよ、「リベラリズム」も「多様性主義」も、「境界線の外に対する無関心」と両立する。トランプが大統領になった時「かつて民主党員だったのに排外主義を唱えるのはなぜ?」と言われた。でも民主党を支持しながら排外主義者であるのは全く自然なんだ。実際、イギリスでは、排外主義的なブレグジットに労働党支持者の3分の1が賛成したでしょ?

結局「白人の国アメリカ」という共和党の旗も、「移民の国アメリカ」という民主党の旗も、建国の伝統ーー想像的同一性(共同幻想)ーーに根ざしている。でも、それらが互いに矛盾して反目するんだ。アメリカにはよくある話だよ。連邦政府とは異質なニューヨーク州クオモ知事の強権的ロックダウンを巡って、共和党支持者が連邦政府による州への介入を求めたのもそうだった。「連邦政府は州政府に介入できない」と民主党支持者がいうのも伝統だけど、「連邦であれ州であれ、政府は個人のセルフヘルプ(自助)に介入できない」と共和党支持者がいうのも伝統なんだ。

アメリカは、成り立ちからして宗教原理主義が土台だよね。だから、こうした矛盾が毎度のことになるんだ。旗と旗がぶつかりあうんだけど、それぞれの勢力にとっては「旗を下ろしてしまえば、アメリカはアメリカじゃなくなる」から、衝突が終わらない。アメリカは、1つの連邦国家の内部で異なる「想像の共同体」が生きられているわけ。つまり、「同じ実部」に「異なる虚部」が結合するわけしている。本当に特殊な人造国家なんだよ。

それでも、かつては「同じ実部」を共有するという共属感覚があった。つまり、実際、物理的にトゥギャザで生きていたということだよ。でも、それを支える、トクヴィルが「タウンシップ」と呼ぶ地域的共同性が形骸化しちゃった(後述)。加えて、インターネット化で「見たいところだけ見る」営みも一般化した。すると、「同じ実部」がどんどん極小化する他ない。そうした図式を理解することから始めないと、アメリカをどうにもできないよ。

ダース:「なんでこいつらこんなこと言ってくるんだ、やってくるんだ」という原点の疑問ですよね。もちろんそれを正当化するために払わされてきた犠牲や死者の数を考えると、「だからなんだ」で話が終わってもいいような気もするんですけれども、でも彼らが依拠しているのはそういった考え方で。

そういった白人至上主義者の人が言っていたのが、「僕らは、自分らのこの考え方の人だけで集まって気持ちよく暮らしたいだけで、そこにさえ居なければ、わざわざ出掛けていってどうこうしようとは思わないんだ」ということを普通のトーンで言っていて、だから「お互い干渉しないほうがいいじゃないか」みたいなことさえ言っている。それって前提として自分たちが既得権者だってことは分かっていないという、その辺の掛け違いだと思うんですけど。

宮台:分かっていたとしても、そのことに注意を払う必要はないと考えるわけ。つまり、確信犯なの。なぜなら、「自分たちが先に来て、ヤツらは後から来た」からだよ。だから「後から来たヤツらをはじきたい」。でも、実際にはなかなか出来なかった。それが、これからはテックが味方になる。テックを使えば「ゲートがないゲーテッドコミュニティ」を作れる。ゲートがなくてもIDではじける。「ゲートのないゲーテッドコミュニティ」では、ゲーミフィケーションーー仮想現実と拡張現実ーーとドラッグのテクノロジーも使って「古き良きアメリカ」をいくらでもエンジョイできる。是非は別にして、面白い考えだと思うよ。

リベラリズムは偏狭なナショナリズムと表裏一体

宮台:もう少し背景を説明しよう。アメリカの経済が落ちはじめたのは1980年代前半。日本が主導した「製造業グローバル化」のせいだ。ホワイトハウスの前で日本車の打ち壊しを議員さんたちが演じた。でも、80年代末からのアメリカは「情報ハイウェイ構想」を皮切りにITとバイオを中心とするライセンシー(知財)に舵を切った。「製造業グローバル化」に対抗する「ライセンシーによるグローバル化」だった。

でもその結果、90年代半ばから15年の間にアメリカのIT技術者の収入は半分に落ちた。同じ英語圏であるインドを中心とする低所得の国々へのアウトソーシングのせいだった。給料は安くてもアメリカ人よりも優れた仕事をしてくれるからね。かくしてIT技術者が支えるはずだった中流が見事に大没落した。その結果として起こることを、哲学者のリチャード・ローティが90年代に既に予測している。分析哲学を出発点とする彼は、その頃までにプラグマティストであるジョン・デューイ(哲学者)の継承者を自称するようになる。

彼は言う。リベラルは「座席が余っている時の思想」だ。座席に余裕があるから女や黒人やヒスパニックが座ってもいい。白人男の座席が侵されないからだ。でも90年代以降は座席数がどんどん減って白人男が座れなくなった。誰かを叩き出さなきゃいけない。誰を叩き出すのか。昔は座っていなかった有色人種や女を叩き出す他ない。思えば、1964年以前は女も黒人も一人前の人間だと認められなかった。つまり、人権があるとは思われていなかった。

ローティいわく、人権思想や人間主義は「白人男性アメリカ人」の内側の話。それがアメリカの伝統だ。だから、座席が減ったら当然有色人種と女が叩き出されるしかない。これって今のオルトライトの思想そのものでしょ? それを1990年代のローティが予言した。むろん擁護したんじゃなく、そうした思想が出てくるのは確実だと予測したわけだ。そして、予測通りになった。彼が言いたかったのは、「70~80年代にアメリカがリベラルな国になったと見えたのは座席余りによる幻想」「座席が不足したら引っくり返る」「リベラルなんて所詮はその程度」という話だった。なにせ予測が当たったので、ローティが正しかったという他はないよ。

ダース:リチャード・ローティはリベラルの思想っていうのは、「椅子の数がある限り、余裕がある時に座らせてあげる」って考え方なんだと。僕が思うのは、アメリカという国のそもそもの前提がパイオニアスピリッツ的なもので、あの人たちは、ある時までは「椅子はどんどん増やせる」という設定で国造りをしていたと思うんですね。リベラル派は、「アメリカはどんどん椅子を増やしていく国なんだ。アメリカっていうやり方に従っていれば椅子は増えるから、そのうちお前もお前もお前もお前も、座らせてやるからな!」みたいな話を前提として、最初にアメリカの国土を全部治めて。

東西冷戦も、「あっちもオレらの椅子を作るから。東側のヤツらに椅子は作らせないで、固定した椅子に座らせるようにしてるけど、あそこも全部オレらの椅子にするから。なんなら宇宙にもアメリカの椅子を作るから」っていうような、ある種能天気な「椅子どんどん増える前提」みたいなのでアメリカのリベラルっていうのがずっときていた。それが90年代、ローティが出てくるくらいになってから「あれ、これ椅子増やせなくね?」ってはじめて気づいたみたいな。

宮台:そう。ローティも言うように、それが「フロンティア・スピリット」だ。フロンティアのフロントライン(最前線)をどんどん前に拡張できるという前提だよね。まさにそれが白人男性キリスト教徒のメンタリティなの。でも、フロンティアが失くなり、座席が埋まり、やがて座席数が減る。気がついたら、白人男性キリスト教徒が座っていた座席に「いけ好かねえ女が座っている」し「ヨソモノの黒人やヒスパニックが座っている」。座席が減っただけでなく、白人男性キリスト教徒が叩き出されている。だから被害感情があるわけ。

ダース:今のローティの例え話がそのままなのは、まさにそういった動きがはじまった1964年公民権法以降の動き。ローザ・パークス(公民権運動活動家)が勝手に椅子に座っていたわけじゃないですか、座ってはいけないはずの椅子に。「黒人は後ろに座ってろ」「ヤダ。わたしはここに座る」って言って。そこからアメリカの変容というのがはじまっていたと。ローティの椅子の例えこそが、アメリカの展開を全部表しているというのが分かりますよね。

宮台:そう。ローティの予言成就はリベラルの脆弱さを表している。リベラリズムは表向きはユニバーサリズム(普遍主義)。「世界は1つで、内側に境目がない」という意味だ。「人間であれば誰でも同じだ」とパラフレーズできる。だから「アメリカ人とそれ以外」「白人男性キリスト教徒とそれ以外」みたいな線を引いちゃいけないんだ。それを定式化したのがジョン・ロールズが1971年に書いた『A Theory of Justice(正義論)』。豊かな1970年代にはそういうリベラリズムの普遍主義が信じられていたわけ。

でもローティが言う。リベラルには線を引いていた自覚はない。白人男性キリスト教徒以外を人間だと思っていなかっただけ。だからローティは「リベラリズムは普遍主義」というのは嘘だと言う。リベラリズムは「無意識に囲いを設定する思想」だからだ。リベラルは「常に既に」偏狭なナショナリズムやセクシズムや人種主義と表裏一体だ。実はそう主張したのはローティだけじゃない。マイケル・サンデルなどコミュニタリアンも主張した。こうした議論に追い詰められたロールズは、1993年に「普遍的リベラリズム」を撤回した。

ダース:1993年の話ですか。

宮台:そう。重要な年だ。80年代に「製造業グローバル化」で一敗地に塗れた後の1993年。そこから先、政治学の常識は「リベラリズム=ナショナリズム」となった。真の差異は「リベラリズム/アンチリベラリズム」じゃなく「ナショナリズム/コスモポリタニズム」だという話になった。それを踏まえてロールズは、コスモポリタニズムを目指して、「普遍主義的リベラリズム」ならぬ「政治的リベラリズム」を賞揚し始めたわけだ。「普遍的リベラリズム」がパフォーマティブには「偏狭なナショナリズム」として機能するしかないからだよ。

ロールズによれば、普遍的リベラリズムとは、「もしお前がオレでも耐えられるのか。耐えられないのなら制度を変えろ」という思想だ。立場の可換性=入換可能性を掲げていて、分かりやすいよね。でも、サンデルによれば穴がある。「お前がオレでも耐えられるのか」と反実仮想する場合、「基本財の同じさ」が前提になる。平たく言うと「基本的な生活に必要なものを同じように大事だと思うこと」。つまり、ウィトゲンシュタインの言語ゲーム論の概念を使えば、「生活形式の共有」が前提になる。

だから、民族や宗教や近代化度が違って生活形式が全く異なる相手に対しては、通用しない。基本的な生活に必要なものが違うからだ。「お前がオレでも耐えられるのか」に対して「耐えられるよ」で終了。「へえ、お前は耐えられないのか、バカじゃねーの」と。生活形式が違う者たちの間では立場の可換性は非現実的なんだね。「死ぬのは嫌でしょ?」「別に」という話になりかねない。もっと言うと、ベンサム流の「最大多数の最大幸福」が成り立たないんだ。そればかりか、肯定性より否定性の方が共有しやすいとして「否定性の再配分」を退けるべくローティが提案した、「最大多数の最小不幸」も、成り立たなくなってしまう。

ムスリムにはムスリムの「良いこと」「イヤなこと」がある。中国には中国の「良いこと」「イヤなこと」がある。文明や文化ごとに「良いこと」「イヤなこと」は違う。だから、1971年の『正義論』でロールズが定義したような普遍的リベラリズムは、所詮は白人的リベラリズムの押し付けを意味せざるを得ない。サンデルはthe situated selfと言うけど、誰もが「文明や文化に埋め込まれた自己」であるしかないからだよ。

こうした主張を受け容れたロールズは、ハードルをぐっと下げて、「各文明や文化で良いと思われているものを互いに尊重しよう」と呼び掛けるようになった。それが政治的リベラリズムだ。つまり、ロールズ自身が1993年に「普遍的リベラリズムから、政治的リベラリズムへ」とシフトしたわけだ。これがすごい大きなインパクトを与えた。リチャード・ローティもこれには衝撃を受けて、彼の思考を大転換させたほどだ。

【リベラルが自治に敗北し、一回転して元に戻った】

ダース:ロールズの政治的リベラリズムの考え方っていうのは、今のアメリカの民主党、とくにニューヨークリベラル的。「ニューヨークっていう街の枠の中では、そうやって生きていくしかないよね」という感じに合っていると思うし、「それぞれあるよねっていうのを認めよう」と。でもニューヨークって多分、限られた地域の中の限られた人口でしか回せないから、「この大きさの中でそれをなんとかやっていこう」というギリギリの判断で。だからこそニューヨーク的なやり方っていうのは、あの地域でしかできないレベルだということが、すごくロジカルに説明されちゃっている感じもあって。

宮台:確かに。それで言えば、ロールズの「普遍的リベラリズムから、政治的リベラリズムへ」のシフトは、「13の国がユナイトされたものとしての連邦」というアメリカ的発想を、リストアしただけとも言える(笑)。「それぞれの場所に、それぞれの良きもの・イヤなものがあろうから、それを互いに尊重して、侵害し合わないでおこう」とね。これでさえ、資源や環境の有限性や、都市空間でトゥギャザであり得る現実の可能性を考えたら、微妙だけど。だからこそ、メイフラワー協約みたいに「元は同じクリスチャンなのだから」といった大枠の先取りが必要になるわけ。実際ロールズの政治的リベラリズムは、大枠も提案しているけどね。

でも、そうすると、サンデルが言ったように、リベラルは自らの思想基盤を否定したことになる。なぜかを説明すると、リベラリズム思想は、リバータリアニズム的自治の限界から出てきたからだ。元々のリバータリアニズムは、市場原理主義とは全く関係がなく、タウンシップと呼ばれる自治の思想だった。規模が小さく、教会が中心で、共同体的な相互扶助があった。でも、自治によって保てるものが限られてきた。産業化が進み、連邦内の分業が複雑化し、資本家と労働者の階級分化も進んで、外国人労働者も入ってきて文化的な分化も拡がったからだ。

自動車工場で働いてベッドタウン(英語はcommuter town)に住むようになればーー大都市があって工場地帯があってサテライトの郊外が拡がる構造になればーータウンシップの自治は形骸化するしかないのは、誰が考えたって分かる。自治で賄えなくなった分、州政府や連邦政府が再配分を含めた手当てをする他なくなる。そうした政府による手当ての正当化からリベラリズムがでてきたんだよね。

「自治が現実的に難しくなった以上、同じアメリカ人なのだから、立場の可換性を想像して、昔の自治の精神には反してはいても、政府の再配分で弱者を支えましょう」というわけだ。

ところが、1993年のロールズの「それぞれの場所に、それぞれの良きもの・イヤなものがあろうから、それを互いに尊重して、侵害し合わないでおこう」という転換を、アメリカ国内に適用すると、リベラリズム以前に戻っちゃう。だから「リベラリズム陣営はリバータリアニズム(自治)陣営に敗北したんだ」と受け止められた。皆がそう思ったし、僕もそう。でも、自治じゃもたないからこそ、リベラリズムが出てきたはずでしょ? だから「リベラリズムじゃもたないから自治に戻る」なんてあり得ないわけ。それがサンデルの立場だ。かつてゼミで英語で精読したサンデルの『民主主義の不全感』には、今話したことが歴史的に詳述されている。

それによれば、「ニューヨーク州の自治に任せろ、連邦政府は口を出すな」対「家族や仲間の自治を侵害するニューヨーク州を、連邦政府は潰せ」といった対立は、どんな単位でも自治が成り立たない「相互依存系」になっていることと、どんなリベラルな理念を立てても何らかの「排除系」にならざるを得ないことから、当然帰結される。つまり、アメリカは、誰かが舵を切り間違えたからではなく、自動的・必然的にunity(統一性)を失うしかないんだ。だから、かつての「みんなが豊かに」という方向性は、今後永久にないんだ。その意味で、サンデルのコミュニタリアニズムは、実は「不可能性の思考」「絶望の思考」なんだね。

ダース:アメリカがアメリカとしてあるための条件を、今いろんな形で説明してくれてたんですけども。どこから見ても今のサイズやキャパシティではアメリカがアメリカであるということが、もうほとんど不可能だということが顕在化してきた。今、全米各地でライオットとして起こっていることのように。いわゆる白人至上主義者たちが言っている「アメリカってこうだったよね。こんなアメリカにしたいよね」という願いも実現できないけど、リベラルをやってて、「みんなが自主的に」というアメリカーーロールズが最初に定義して、ずっと進めてきたはずのアメリカーーも、もうできませんと。だからどっち側から考えても「アメリカってもう無理じゃね?」という状況になってきている。

それに対して、加速主義者的な考え方の中でのゲーミフィケーションやバーチャルにおける棲み分けみたいな可能性が出てきたら、古き良きアメリカをバーチャル体験できるような場所に、ずっと住んでいてもらう。あとはもうマリファナ吸って、そのゲームをやっててもらえば、「みんなが好きだった古き良きアメリカを体験できますよ」と。もしくは、「いろんな人が一緒にいる『どうぶつの森』みたいなところ」を、それぞれプラットフォーマーが作ってあげて、そこに放り込むアメリカというのが、ありえてくるのかなと。

Netflixオリジナルアニメ『ミッドナイト・ゴスペル』の魅力

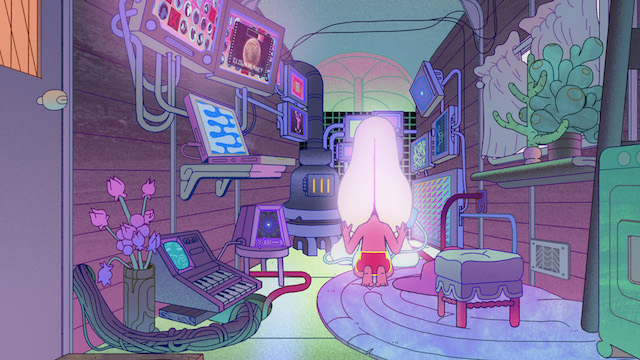

ダース:だから『ミッドナイト・ゴスペル』は、アメリカのこの先みたいな。futureアメリカみたいなのがああいう世界なんじゃないかと感じて。小さな家が1個あって、そこにシュミレーターが1個あって、好きな場所に行けるみたいな。そういうビジョンに接続してくるのかなっていう気がしたんですけど……。ちょっと強引にでも、『ミッドナイト・ゴスペル』に話を持っていこうとも思っているんですけども。『ミッドナイト・ゴスペル』の成り立ちは、調べるといろいろ出てくるんです。

宮台:それって教えてくれます?

ダース:アニメ監督のペンデルトン・ウォードの新作で、ダンカン・トラッセルというコメディアンがずっとやっていた300回分ぐらいあるPodcastーーいろんなゲストを招いて喋っているーーの中から8話を選んで、そのインタビューを元にして、アニメにしたと。アニメにするといっても、Podcast内で喋られていることに画をつけるとかでは全く無くて。全然違う画をつける。でもそこで喋っている登場人物のお互いの会話という形で、アニメの中では進行するけど、喋っていることが映像とリンクしているのかしていないのか分からない。

ダンカンって人のPodcastをメインにしているけど、アニメ上はクランシーっていうキャラクターを主人公にしていて、クランシーがいろんな星にぶっ飛んでく。ぶっ飛んでくと言っても、シュミレーターという女性器を模した機械みたいなものがあって、そこに頭を突っ込んで、自分が入力した「この星に行きたい」みたいなとこを押すとアバターが飛んでいって、その星でいろんな体験ができるっていうシュミレーターゲームっていうのをやっているーーいろんな人がそういう遊びをやっているらしいぞと、ちょっと描かれているーー。その星に飛んでいったら、その星の人にクランシーが「インタビューしていいですか。スペースキャストで宇宙中に配信するので」と言って、いろんな人の話を聞いていくっていうアニメ。Netflixで、今のところ8話公開されているんですが、作り上、8話で完結しているとも取れます。

宮台:8話目がフィニッシュに相応しい回だったね。お母さんと出会い、記憶を遡り、死を受け入れる態勢になる。そして、死を受け入れる態勢から、更に過去や現在を振り返る。シリーズの終わり方に相応しいよ。つまり、シーズン2があると不自然になっちゃうね。

ところで、今ダースさんの話を聞いていて、なるほどと思った。インタビューが先に取られて、映像が後でつけられたのは、誰が見ても明らかだったからだね。例えば、普通のアニメと違って、二人の声がクロスしてかぶっちゃうところがたくさんあるでしょ?

ダース:そうなんですよね。アフレコで画に合わせて吹き込んでたら絶対起きない。同時に喋ったりしていて。

宮台:その上、映像が必ずしも会話とシンクロしていない。ここが天才的なアイディアだと思う。1960年代に流行ったサイケデリックのモチーフを前面に押し出しているということだ。リニア(線的)な体験じゃなく、パラレルな体験を同時に与えようとしている。60年代には日本でも久里洋二や田名網敬一などがサイケデリック・アニメーションを主導し、世界でも評価されていた。その日本を含めて「60年代のサイケデリック」と「今のサイケデリック」がどれくらい同じでどれくらい違うかが、考えてみたいポイントだよね。

20世紀の末からインターネット化に押されて、「脳に働くドラッグ」が合法非合法を含めて大きなブームになった。昨今では、医療用大麻を皮切りに、娯楽用大麻まで含めた大麻解禁の世界的な流れがある。Netflixでも『クッキング・ハイ』っていう有名な……(笑)。

ダース:マリファナ料理対決番組ですね(笑)。

宮台:そう。あの番組が今昔の違いをすごく際立たせてくれている。例えば、そこには、かつての「ここではないどこか」の非日常の趣きはなくて、「生きやすくするツール」という日常の趣きが目立つよね。「感覚の拡張」「社会への閉ざされからの解放」といったイデオロギーは影を潜めている感じだ。どうしてそうなっちゃったのかを、今回考えてみたいと思っている。

【サイケデリックは「解放」の時代】

宮台:若い人たちの基礎知識としていうと、サイケデリックの時代は、ヒッピーに象徴されるドラッグムーブメントの時代で、一口で「解放の時代」だった。そのシンボルがLSD(リゼルグ酸ジエチルアミド)。LSDによる「感覚の拡張」を実験していたジョン・C・リリーとテレンス・マッケナーのような科学者もいて、そうした実在した研究をヒントにした『イルカの日』(マイク・ニコルズ監督、1973年)、『アルタード・ステイツ』(ケン・ラッセル監督、1979年)、『ブレイン・ストーム』(ダグラス・トランブル監督、1983年)のような映画も作られた。一部はゼミの必見映画に指定したよね。

ダース:曲でいうと、ビートルズの「Lucy in the Sky with Diamonds」っていうのは頭文字が「L・S・D」で、そのジョン・レノンの歌詞世界ーーまあわけ分かんないんですけどーーをアニメ化すると、『ミッドナイト・ゴスペル』的な表現が全然可能。「ニュースペーパータクシーが岸にやってきた」とかそういう歌詞なんですけども(笑)。それがLSDっていうイメージを持つ時に、簡単にアクセスできる表現の1つかなと。

宮台:アルバート・ホフマンによるLSDの初合成が1938年。幻覚作用の発見が1943年だから、歴史は浅い。国レベルでの規制は70年代に入ってからの話だ。それまではどの国でも自由にLSDを使えたってことだね。サイケデリックの時代には合法だったんだよ。まずそれが基礎知識になる。

アメリカは1965年の北爆開始からベトナム戦争に本格参戦。60年代後半は徴兵される若者世代を中心に反戦運動が激化して、「若者(反体制)・対・大人(体制)」という世代コードを背景に、フラワームーブメント(ファースト・サマー・オブ・ラブ)を中心として、アートから音楽まで巻き込んだカウンターカルチャーが花開いた。その中核にLSDによる「感覚拡張」があって、表現者を含めて若い世代にインスピレーションを与えたんだね。

ところが、1973年のパリ協定後に米軍が撤退した。2万人以上の20歳代の若者が死んで反戦世論 が巻き起こり、これを気にしたニクソン大統領が1972年のウォーターゲート事件を起こして政権がもたなくなった結果だ。この米軍撤退までにLSDの非合法化が各国で進んだ。だから、LSDを核とするカウンターカルチャーの拡大と終息は、ベトナム戦争とシンクロしていたわけ。戦争が終わってみると、LSDの所持も使用も重罰化されていたという次第だ。

アメリカが敗戦して、カウンターカルチャーが終わり、「若者・対・大人」という世代コードも風化した。ところが「感覚の拡張」というモチーフは、世代コードと無関連化しながら、むしろ拡がっていった。例えば「ドラッグレスハイ」「ナチュラルハイ」というキーワードが生まれた。LSDなどのドラッグを頼らない「感覚の拡張」という意味だよね。

これはもはやカウンターではない。敗戦という「アメリカの没落」に耐えるための「ここではないどこか」だった。かつてLSDを賞揚していたティモシー・リアリーの唱導もあって、コンピューターグラフィクスやコンピューターサウンドが「感覚の拡張」に役立つとか、デーパックを背負ったサバイパル旅行が「感覚の拡張」に役立つ、という動きに繋がった。これらは「解放」ではあれ、個人的なもので、カウンターカルチャーではないよ。

そうした流れから、東海岸的コンピューター産業(IBM的なメインフレーム)から東海岸的コンピューター産業(Apple的なガレージコンピューター)へ、という動きも出てきて、今のシアトルに繋がった。時代の流れを背景として、IT技術者やテクノロジストはLSD文化の流れを汲んだ「解放の旗手(フラッグホルダー)」だ、というイメージが続いた。それがサイケデリックの「今昔」を考える時に大事になる。「社会の解放(戦争からの自由)」から「個人の解放(生きづらさからの自由)」へという流れは、ドラッグでも同じだったからだよ。

ダース:例えば「解放の旗手」という旗印を持っているジャンルの中に、カリフォルニアでドアーズとかグレイトフル・デッドとかが60年代後半から持っていた旗を、スティーブ・ジョブズも違う形で持っているっていうイメージってことですよね。

宮台:そう。彼にもバックパッカーだった時代がある。サバイバルキットを持って森に入った。彼だけじゃなくて、後のテクノロジストたちの多くが70年代前半にそういう営みをした。日本でも、スイスアーミーナイフみたいなサバイバルキットが70年代半ばに大流行したし、そうした「ドラッグレスハイ」を後押しした「Whole Earth Catalog」を木滑良久が真似して「メイド・イン・U.S.A.・カタログ」を出して、それが『POPEYE』に繋がった。こうして、「ここではないどこか」ならぬ「ここを読み替える」ためのカタログ雑誌ブームが始まった。

ダース:いまあれって、持ち歩けないんですかね、十徳ナイフって。

宮台:ふふふ、いまはダメね(笑)。当時は良かったんだよ。実際どこでも売っていた。

ダース:なんかお土産で、僕も子どもの頃にもらいましたよ。

宮台:僕も誕生日にプレゼントされた。当時は火起こしのためのルーペもついていたよ。ところで、間を飛ばすけど、今はIT技術者というと「カリフォルニア・カルチャー=社会の解放」ではなくなった。ピーター・ティール(アメリカの起業家)やイーロン・マスク(アメリカの実業家)のような巨大投資家・兼・IT技術者のイメージだよね。その多くがトランプ大統領を支持する新反動主義者ないし加速主義者だ。金持ちが嫌がるし社会的コストもかかる「再配分」で人々を幸せにする代わりに、社会構造をいじらずに「ゲーミフィケーション(仮想現実・拡張現実)&ドラッグ」で人々を幸せにしようというね。

一口でいえば、人々をリベレイトする(解放する)ためのサイバー&ドラッグから、人々をテイムする(手懐ける)ためのサイバー&ドラッグへ、という流れだ。LSDも、今は「解放のツール」から、マイクロ・ドージングによる「イノベーションのツール」へ、という流れに組み込まれつつある。「社会の解放」から、“社会を解放しないための手懐け”を含めた「個人の解放」へ、という流れだ。言い換えれば、「解放のツール」から、“仕事しやすさ”を含めた「生きやすさのツール」へ、という流れだね。これからは企業や国家が生産性を競うための「コストがかからない生き方のツール」としてマイクロ・ドーズド・ドラッグが使われるだろうね。例によって「頓馬な日本人」が最後尾でついていく(笑)。

【その多様性は「メルティングポッド」か「サラダボウル」か】

宮台:ここで冒頭の話に戻れる。かつてテクノロジストは「いまだかつてない夢のアメリカに旅立とう」だった。今のテクノロジストは「古き良きアメリカを取り戻そう」だ。若い人は「古き良きアメリカ」が分からない。だったら渋谷のクリスピー・ドーナツに行くといいよ。店の周辺に1950年代の古いアメリカの写真が多数ディスプレイされている。マッカーシズム(赤狩り)が終わると、50年代半ばからアメリカでは急速に分厚い白人中産階級が育った。1950年代半ばからベトナム参戦の1960年代半ばまでが、テクノロジストがいう「古き良きアメリカ」だよ。映画ファンなら、当時のハリウッド映画を思い起こすといいかも。今のアメリカの「惨状」からすれば、確かに白人にとっては「夢の時代」だろうね。

そこから『ミッドナイト・ゴスペル』を眺めてみよう。この作品はテック(ハイテクノロジー)が与える体験の華やかさを描く。そこはサイバー&ドラッグのテックが与える華やかさを描いたアリ・フォルマン監督の映画『コングレス未来学会議』(2013年)と似ている。両方とも「テックによって体験(を与える脳内環境)を操縦すれば人々を解放できる」というビジョンを描いているからだ。そこだけとれば、昔のサイケデリックやそれを支えたフラワー・ムーブメントと同じだ。ただよく見てほしい。そこでの「解放」の方向性はユニバーサリズム(みんなを等しく……云々)じゃない。個人間のセグリゲーション(分断)と、それを前提としたセルフガバナンス(自己管理)に一元化されている。だから与える印象がどこか寂しさに満ちているでしょ? 何かが間違っているという印象。さっきのダースさんの紹介が素晴らしい。

クランシーは一人で小さなボロ屋に住む。たぶん他の人も同じだ。日本で言えば四畳半住まいかな。そこからシミュレーターでどの星の人とも繋がれる。加えてその星に飛んでそこにいる人と体験を共有できる。だから彼の意識は宇宙大だ。この設定自体が今の僕らのメタファーになっているよ。つまり「本当にそうなのか、そう思わされているだけなのか」ということ。だから、エキサイティングなのに、少しもの悲しい。彼の意識がテックで宇宙大に拡大していなければ、ボロ屋やその近隣に意識が及ぶのに……と思わせるからかもしれないね。

だからモヤモヤする。実際、トランプ周辺にいるテクノロジストの新反動主義者や加速主義者と、国民一般との間には、ものすごい情報の非対称性がある。トランプが大統領になる前から一貫して大麻解禁派であるのも、「大麻政策の自治に連邦政府を介入させない」という共和党的イデオロギーと、「再配分政策をせずに済ませるためにゲーミフィケーション&ドラッグを使う」というこれまた共和党的イデオロギーによる。1960年代のサイケデリックな時代のような「みんなを解放する」みたいな民主党的イデオロギーは無関係なんだ。でも『クッキング・ハイ』を見ると、民衆には「みんなを解放する」というイデオロギーが残ってはいる。

テクノロジストらが弁えるように、AI化で今後は多くの職場が失われ、再就職もできない。だから2010年代からフィンランドで、2020年代からドイツで、ベーシックインカム(BI)の実証実験が始まった。元はミルトン・フリードマン(経済学者)が言い出した政策で、行政官僚制の非効率を避けるためだった。今は、グローバル化による格差化と貧困化に続く、AI化で大量発生する失職に、対処するためのものだ。「アメリカ人はみんな仲間」みたいな国民意識はもうないので、再配分政策を採れば財産も資本も流出する。ゲーミフィケーションもドラッグもBIも、「百姓は生かさず殺さず」みたいな徳川的理念の現在版みたいな感じだ。

ダース:水を飲んで、プラスちょっとの娯楽、みたいな。

宮台:そう。ただし苦痛を耐え忍ばせるわけじゃない。拡張現実・仮想現実のテックと、丸薬のような栄養ピルがあれば、実際、人は幸福感に満たされるだろう。僕としては、ドラッグ論の観点から「幸福感」と「幸せ」を区別したいところだけど、そこは横に措こう。蓄財や散財の幸福感に匹敵する脳内環境を、サイバー&ドラッグで作り出せるのは事実だよ。「オレたちは蓄財と散財の幸福感。オマエたちはサイバー&ドラッグの幸福感。でも幸福感から見放されるヤツがいないのだから、オレたちのカネはシェアしないよ」と。まぁ或る種の合理主義だ。

でも、カネをシェアしろというのが、そもそも無理なんだね。「アメリカ人はみんな仲間」じゃなく、今やただのアカの他人だからだよ。それだけじゃない。さっきの「再配分主義は全て排外主義である」というリベラリズムの定理もある。ビル・ゲイツ(アメリカの実業家)とかウォーレン・バフェット(アメリカの投資家)みたいに、「アメリカの自堕落な者たちに財産を分けるのではなく、世界中にいる本当に困っている子どものために財産を使う」というのは合理的だ。私財を大半注ぎ込んだメリンダ&ビル・ゲイツ財団は、世界中の困っている子どもを助けてきたし、世界最大の投資家ウォーレン・バフェットも財産の9割をそこに寄贈した。だから利己主義者とは言えない。むしろ、本当に困っている人を助けようとする利他主義者だよ。

ダース:いまのバフェットとかゲイツの発想っていうのも、前段で話していた、「アメリカがアメリカでいられることは不可能だ」っていうことの回答の1つだと思う。メリンダ&ビル・ゲイツ財団の戦略チームのリーダーが、僕の中高の同級生なんですよ。だから月一でゲイツとミーティングをやっている。今、ゲイツはコロナのワクチン対策の投資をしているんですけども、とにかく可能性のあるところには全部金を入れて、どこが当たるか分かんないけど、全部同時進行で進めさせるってやり方で。同級生はその戦略チームの1つを担当しているんですけど、彼はもともと、JICAの職員としてアフリカに行って、エボラ出血熱やアフリカの様々な伝染症に対する保健所を、どこにどうやって作ってお金をどう分配するかってことをずっとやっていて。要は、彼みたいな人材を世界中から集めて、アフリカとかの最貧国における保険治療とかにカネをドカッと入れるのが、ゲイツのやっていること。

これって『ミッドナイト・ゴスペル』で、液晶にいろんな惑星が出てきて、「✕」がついているところはもうダメなんですけど(笑)、「この惑星はまだいける!」ってポンッて押して、そこに行って、そこでなんかやるっていう感覚と、ゲイツがやっていることって、なんか似てんじゃないかなって。「ここ困ってるぞ!」って思ったらそこ押して、そこにビューンって行って、そこに病院つくって帰ってくるみたい。

宮台:まさに。クランシーが生きているあの世界には、国境がない。国境的な観念が既に失われた世界だよね。だからナショナリティー(国籍)も出てこない。単に、惑星たちがあるだけ。それも、数え切れないほどあるんだね。だから、クランシーの営みは終わらない。

ダース:もういくら行っても出てきますもんね。それで多分あれは日々更新されているから。全部「✕」になっている日もあるし。

宮台:それが今日の多様性のメタファーになっているよ。さっき話したリチャード・ローティが90年代に描いたビジョンと同じでしょ? 多様性といっても「メルティングポッドか、サラダボウルか」の違いが重要で、現にある「多様性」は所詮「サラダボウル」だと。これを初めて言ったのがローティ。融け合う「フュージョン」か、無関連に共在する「ゾーニング」か。フュージョンが「メルティングポッド」で、ゾーニングが「サラダボウル」だ。

ダース:結局サラダボウルは、「それぞれの野菜はそれぞれの野菜のまま」。混ざっているように見えても、ちゃんとキャベツ・トマト・キュウリで分かれているってことですもんね。

宮台:そう。そこから先は、僕の本に何度も書いたように、ゾーニングがどんどん進むと、マクロに俯瞰すると多様に見えて、各ゾーンにいる各人は多様性を見なくて済む。この「ゾーニングによる多様性」がクランシーの生きている世界だ。これは既にそうなっているし、これからますますそうなるだろうね。でも、非常にまずいと思うんだ。なぜなら、元々、多様性の唱導はある種の「倫理」だったからだよ。

ロールズが『正義論』で提唱した「立場の可換性」も、一国主義という不十分さはあるものの、立場も価値も異なる者たちのフュージョン=なりきりを、唱導する「倫理」だった。そこはローティも認めているけど、「見たくないものは見なくていい」ゾーニング空間が、その「倫理」を失わせちゃうんだ。それをローティが問題にした。その意味で、互いに無関連な島宇宙のように各惑星が散在する状況は、ローティ的には正しい多様性とは言えないよ。

【「見たいものしか見ない」主人公が「倫理」に気づく】

ダース:クランシーもそういった状況に生きていて、しかも現実に「見たいものしか見ない」。あれって二重にもう1個あって、シュミレーターに頭突っ込めば、彼が生きている小さな家で、虫が大量発生したり、助けに来た人が感電して閉じ込められたりとか、いろんなことが起こっているんですけど、頭さえ突っ込めばそれらを全く「見なくていい」んですよね。そうして違う世界に飛んでいって、そこで違う自分になって時間を過ごして帰ってくるってことができる。

さらに言うと、たまにお姉ちゃんから電話がかかってきて、留守電のフリをするっていう(笑)。あんなにテクノロジーの中にいて、島宇宙の好きなところに行ってっていう暮らしを送っているのに、お姉ちゃんから電話がかかってきたら留守電にするみたいな。で、その現実を「見ない」ためにまたシュミレーターに頭を突っ込むわけだけど。そんな「見たいものしか見ない」究極体となっているクランシーが、どんな倫理観を持ち得るかっていう問題設定が『ミッドナイト・ゴスペル』の8話目に至る話っていうか。

あのまま暮らしていれば、別に毎日、ただただアレをやってればいいんだけど、そのクランシーが「やっぱり『倫理』が必要なんじゃないか」っていう気づきに至る。それが8話を観ていくことによって……要はサラダボウル状態で、「ここ『✕』だから行かなくていいや。次はここに行こう、とかやっているだけでいいのか?」っていうのを自分に向かって問いはじめるきっかけを与えてくれるのが、お母さんが訪ねてくることで。そういった意味では、ローティが作った問題設定にも答える構成になっているのかなと思うんですけど。

宮台:なるほど、本当にそうだ。シリーズ全体は、三島由紀夫の「博文館的文化主義」批判と同じ形の「観光文化主義」批判が貫徹している。主人公クランシーはいろんな場所に観光に行くけどーースペースキャストでインタビューを流すための取材という名目でーー彼は全く何の影響も受けないよね。それが印象的な演出になっている。ところが6話から8話にかけては「力を受ける」ように変わっていく。いわば、「人畜無害な観光文化主義を伴うゾーニング」から「実存の変容を伴うメルティング・ポッド」への、変化だと言えると思う。

それがドラッグの話に繋がる。昔はドラッグが「解放」のビジョンと共にあって、それが「ドラッグは良いものだ」という観念に結びついていた。でも今は「ドラッグの解放を、統治に利用しよう」ってなった。「当事者の眼差し」から「統治の眼差し」へとシフトしたわけだ。この「統治の眼差し」は、ドラッグだろうが、ゲームだろうが、他のどんなメソッドだろうが、「個々のゾーンの秩序が保たれるのであれば、別に構わないので、みんな好きにやれば?」というフラットな等価性に覆われている。そこには、もはや「夢」がないんだよね。

昔は、多様性と言えば、「あれもあるのか!」「これもあるのか!」という体験の驚きと共にあったでしょ? それはドラッグも同じこと。まさにアメイジングな感覚が僕らを支配していたわけだ。でも、今はどうだろう。クランシーはいつもフラットだよね。ただし、シリーズ終盤になるまでは。終盤までは、アメイジング感覚どころか、学ぶ姿勢さえなかった。単なるヒマ潰しの好奇心だけ。しかも最初は一人しか……(笑)。

ダース:スペースキャストって言ってるわりに、購読者が一人ですからね(笑)。

宮台:まさにそれが、島宇宙化を表しているよね(笑)。そこにサイケデリックなイメージが使われることに、僕はすごくインパクトを受けるんだ。それは、僕ら世代がサイケデリックの同時代を知っているからだと思う。僕は71年に中学に入る世代だから。今はドラッグにしろコンピューターにしろ統治のツールだけど、ドラッグにもコンピューターにも「解放」の思いを託した世代だ。ムーグ博士による1960年代末のムーグシンセサイザーの発明も、サイケデリックな時代抜きになかったし、音はまさに「ここではないどこか」そのものだったよ。

それが変わっちゃった。音楽が分かりやすい。「ここではないどこか」を憧憬するロックの時代が終わった1975年、クラフトワークがグルーヴ感を欠いたフラットな16分音符の並びだけの『アウトバーン』を出した。最初は「ロックの終わり」をいじった“シャレ”だと受け止められたけど、1976年の『トランス・ヨーロッパ・エクスプレス』になると、時空を“オシャレ”に彩る「ここの読み替え」ツールになった。でも、それを楽しめるのは、当時の日本で言えば「新人類系」ーー今でいうリア充に近いトライブーーだけだったというね。

その頃、バックパッカーをやめたスティーブ・ジョブズは、親友のスティーブ・ウォズニアックとガレージコンピュータを作っていたけど、80年代にマッキントッシュが発売されると“オシャレ”な金持ちの自己顕示ツールになった。それも確かにカリフォルニアン・ドリームあるいはカリフォルニアン・リベラルの象徴でもあったけど、MacかMS- DOSかっていう対立を含めて、「解放=社会変革」のイメージを託されたものというよりも、「トライブ=ゾーン」内部のコミュニケーション・ツールになっていた。その意味で、70年代後半、「みんなのドリーミーな幸せ」が仮託される何かが、一挙に消えたんだね。僕ら世代が『ミッドナイト・ゴスペル』のサイケ・イメージを見るとそれを思い出しちゃう。

【『ミッドナイト・ゴスペル』の素晴らしい構成力】

ダース:ちなみに、クランシーもそういった生活を送っていて、国境とかもなくて、そこに観光気分で行っているだけ。さっき宮台さんはドラッグにしろゲームにしろ、あらゆるものが統治の手段として使われるようになっていると言っていましたが、その問題も提起されていて。も、クランシーが、偽物のシュミレーターを使っていたってことがバレて、警察が来るんですよね。やっぱり、統治権力が実はちゃんと上に存在していることが分かる。クランシーの、小屋にシュミレーターを作る遊びは、『マトリックス』のコードにつながれているヤツと実は同じ構造だった。大量の警官がやってきて、「こいつなんか気づいたっぽいぞ」と言う。そして、最後お母さんが訪ねてきたことによって、「お前このまま観光気分でサラダボウルをあちこちつまみ食いしてるのでいいのか?」っていう話をお母さんにされる。というか実は6話目から突然、哲学者の人にあったら「悟りをひらくってこういうことなんだ、分かったぞ!」みたいなこと言い出して(笑)。

宮台:あ~、「瞑想のプロ」の回だね。

ダース:あの話もすごく良くて。ちょっと喋った間に、悟った気持ちになっちゃう。なんか真理に目覚めたみたいなクランシーが、「分かっちゃったよ僕!」みたいなモードになって、そこから7話目で「死」について考える。で、8話目が「生命」について考えるという作りになっているんですけど。

8話目でお母さんがやってきて、レッドピルを飲んで、あの島宇宙から出るきっかけをお母さんから与えられちゃうんですよね。そうすると、『マトリックス』でいうエージェント・スミス的なヤツが大量にやってくるっていうのが、『マトリックス』と描いていたものと同じものをアップデートして描いているって感覚にもなるんです。統治されてるわけだから、あいつも。

宮台:そうだよね。転送ポッド(シミュレーター)にも、合法なものと非合法なものがあるというのが、分かりやすいよ。解放のテクノロジーとはいえ、合法化されていなきゃダメだよと(笑)。統治の都合に反しちゃいけないよと。統治の内側に解放があるというビジョンだね。

さて、7話目の「死」の後が、8話目の「誕生」だ。これは「誕生の奇蹟」つまり「お母さんから生まれることの奇蹟」を主題化する。両方とも時間のモチーフなのが重要だね。ところで、第7話の「死」は、ハイデッガー(ドイツの哲学者)的に扱われるのかなと思って観たら、違った。エンバーミング(死体防腐処理)のことを延々喋っていたね。

ダース:あれはすごい。あんな話を僕は聞いたことなかった(笑)。南北戦争で人が死にすぎて、死体処理が追いつかないから防腐処理をせざるを得なかったってところから、葬儀屋ビジネスがはじまったみたいな(笑)。

宮台:その葬儀屋たちが、南北戦争が終わった後も、「腐った死体ほど危険なものはない」という嘘やデマカセで、産業化された「埋葬ビジネス」の市場を拡げていくという。

ダース:「早く処理しないとダメですよ」ってすりこみをされたっていう。

宮台:ボリュームタイトルが「死」なのに、死が商業化されていくプロセスだけが淡々と語られるのは、「期待外し」として面白い。「聖や穢の、俗化や商業化」という流れも、思えば「ここではないどこか」から「ここの付加価値化」へ、という流れの一環だった。さて、そこで僕らが「俗の時空」に何となくウンザリしたところで、8話目の「聖の時空」に入る。お母さんとともに「誕生」を思い出し、「誕生」の神秘に自分の心を寄せて、それゆえに「死」を受け入れる態勢になれるという。つまり、7話は8話の前座だ。

7話だと、クランシーはまだ「死」を受け入れる態勢にない。「死は商業化の対象なんだ、ふーん」みたいなウンチク系。その間(かん)映像は絶えず、トピックに関係ないノイジーなイメージを提供し続ける。さっき話題になったけど、トークの内容を分かりやすく補完するためのコンテクストを充てがう映像ではない。むしろノイズによって全てが力を奪われるようにーーフラットになるようにーー音も映像も使われる。映像だけ見ればものすごく綺麗だし、音だけ聴けば実に素晴らしい音だけど、そのぶん話は「ただ同じことを繰り返しているだけ」という印象になる。そのぶん8話目が際立つという仕掛けだね。

ダース:そうですね。7話目まではそういう作りになっていて、3話目かな? 頭が金魚鉢の男が出てきて。これもビジュアルがすごくいいんですけど。そこで猫をたくさん飼っていて、猫を可愛がっていると思いきや……海賊みたいなのがやってきて、「~~くれ」「OKいいよ、じゃあいくらよこせ」って言ったら、猫で払うっていう。「あ、猫が通貨だから大事にしてたのか」みたいな(笑)。すごい仰天の描写が出てくるんですけど。会話は瞑想の話をしていて、猫がオルガン弾いたりしてて、ずっと猫がミャーミャー鳴いてる。それで最後は巨大化してウルトラマンみたいになって痴話喧嘩をはじめるみたいなストーリー。

あれって瞑想の話も猫の鳴き声もオルガンの音も、同じ価値しか無いっていうのを、1話通してやっている。つまり『ミッドナイト・ゴスペル』においては、猫の鳴き声も鳴っている音楽も、いろんな歌とか音とか、「すべて対等の価値として出てきます」っていうのが分かりやすく話で出てくる。どこにフォーカスを置いて観ればいいのか、とくに1話目から入っていくと、「ゾンビがそこら中から現れて、大統領とドラッグの話してるけど……」みたいなので、どこを観たり聞いたりすればいいのか分からないっていうのが、3話目になると「だからそれってどれも意味ないから」ってことを言われちゃう(笑)。結構すごい作り。

でも「意味ないから」って言ってるけど、くり返し聞いていると、難しい会話しつつも会話自体のグルーヴ感だったり、出てくるワーディングがすごく気持ちよかったり。すごくパンチラインになる決め台詞も出てくるから、聞き逃がせない。アニメも、関係ないことをノイズとしてやっているように見せてるわりには、すごく可愛い絵で面白いことをいろいろやっている。食肉工場に飲み込まれていって、話ながらどんどん肉にされていったり。細かいディテールまでいろんな色を使って描いている。だから「全部対等」って言うけど「全部価値が無い」っていうよりは、すごい豊かなものが並列に並べられている。でも8話目になるとそれが、ガッチャンコするという構成になっている。8話目は母親が訪ねてきて、誕生について話すんですけど、アニメがすごく見事で。話しながらお互い年を取っていくということを映像化して、話とシンクロしながらその映像を観ているだけで、すごくグッときてしまうというか。感動的な作りになっていますよね。

宮台:僕は『ベンジャミン・バトン』(2009年)っていうデヴィッド・フィンチャー(映画監督)の映画を思い出しながらずっと観ていたんだ。若返りを極端に推し進めれば生誕に至り、生誕を知ることは死を受け容れるのと同じだというね。手塚治虫の『火の鳥』にも、赤ん坊にら向けて若返っていく描写があった。

ダース:牧村ってヤツだけが年齢が逆行する罰を火の鳥から受けているっていう話ですね。

宮台:そう。8話目で初めて、1960年代のサイケデリックな「ファースト・サマー・オブ・ラブ」の理念とは何だったのか、という聖なる反省モードに至る。7話目で不完全燃焼ぎみだった「死」の話も、「生誕を知ること=死を受け容れること」という形で本格的に語られる。それで、僕たちは『ミッドナイト・ゴスペル』が何のために作られたかのかをやっと知るわけだ。そう。死を喜んで受け容れるためだよ。形のないもの(アモルファスamorphousness)が、膨縮を繰り返しながら、形のあるもの(モルファスmouphousness)を結像し、ソレが再び形を失っていく過程で、死を受け容れる。

深く読めば、サイケデリック=LSD体験の本質が、自他の区別の放棄=空間的アモルファスと、過去と現在と未来の区別の放棄=時間的アモルファスから、成り立つことを説いている。死の直前に訪れる高濃度エンドルフィン状態も、そうした時空のアモルファスだと思う。僕らがサイケデリック体験を語る場合、日常を支えている時空の枠組み(モルファス)を前提に、その体験を「快」として尤もらしく位置づけるでしょ? サイケデリック・アートみたいにね。でも、サイケデリック体験の本質は、そうした快不快の弁別を可能にする枠組自体を失った後ーー死に接近した後ーー、再び生誕して、枠組を結像するところにある。

そこでは、サイケデリック体験自体より、そこから日常に帰還した際に体験されるものが、大切なんだ。サイケデリック体験が持つ意味は、「社会(モルファス)から世界(アモルファス)へ」という往相より、むしろ「世界(アモルファス)から社会(モルファス)へ」という還相で与えられる。そこでは、規定可能なものから成り立つ社会的なものの総体ーー「自己」が典型だけどーーが全くありそうもない奇蹟として浮上するんだよね。

主人公と母親が、加齢と遡行、互いの入れ替わりを、体験する場面は圧巻だけど、そんなアモルファス体験からグラウンディング(着地)した時、自分が男であり、年齢があり、名前があり……といった記憶の再結像で、形を失ったものが形を取り戻し、長旅から帰還した時のように「あっ、僕はいたんだ、あなたもいたんだね」となる。それが体験のドラッグ体験の中心点だと思う。クランシーという主人公は、いろんな惑星に取材して回っているけど、僕らがよく視るテレビレポーターとかと同じで、対象にそんなに興味があるわけじゃない。

ダース:適当に見つけていますもんね。

宮台:そう。フォーカスが合わない。だから耽ることもできない。ソレが存在しているように感じられない。彼だけじゃない。僕らがみんなそういうふうに生きている。そういう時代なんじゃないかと全体が問い掛けている。それはとても苦しいことだよね、と語り掛けてもいる。これを「多幸感の不幸せ」と逆説的に表現できると思う。僕らはもっと輪郭を持ちたい。何かにフォーカスして耽りたい。そんな流れの中で、クランシーが唯一フォーカスできたのがお母さん。だから、お母さんと共に「誕生」と「死」を行き来するんだ。共に行き来できる相手だからこそフォーカスできる……そこは循環構造だ。そして、そんな行き来が、「死」を望んで受け容れる構えを準備する。それが端的に良いことだと感じられるわけだ。

そこから翻って、何かにちゃんとフォーカスできる奇蹟が愛でられる。これは保守的だと言えるけど、これも良いことだと感じられる。8話のセリフにも出てくる。「何も見ない、何も聞かない、見たいものだけを見て暮らす、これじゃダメだよね」っていう。ただ、社会批判としては、もはや無力だよ。僕らが何かにフォーカスできるような社会は、もう回復できないからね。でも、実存的には豊かな意味を持つ。そう感じさせてくれるのが印象的だ。そこでは、「過去、あるいは時間の扱い」がどうあるべきなのか」というところで、ラストの警官隊の突入に象徴される「もはや何も取り戻せない」「もはや何を言っても無駄足だ」という感覚が、必ずしも否定的ではないものとして描かれる。そこが『攻殻機動隊SAC_2045』の最終2話と、実はモチーフが完全に同じなの。

ダース:なるほど。そこがつながってくるんですね。『ミッドナイト・ゴスペル』のお母さんとの話の中で、「フロー」っていう言葉で出てきて。僕はラッパーなので、言葉がフローしたり思考がフローする、流れとして意識するっていうのがすごく大事で。グルーヴやいい感じの雰囲気っていうのも全部フローーー流れているーーだと思っていて。

で、川と川の流れっていう例えでお母さんは「みんなは川岸にいることすら気づいていない」と話していて。しかも流れに乗っちゃうと流されていっちゃう。クランシーとお母さんが「そんなふうになりたくない、行きたくないところに行っちゃうじゃない」「それでいいのよ」「でもやだよ」「その時は泣けばいい」みたいな話で、その対話のところはすごく感動的な作りになっているんですけど。

でも同時に、「結局は流れていってしまうんだ」っていう。あれだけのいろんな情報量を並列化で並べて、でも並列って流れないから、横にどんどんスワイプしながら延々続いて、ペタって貼り付けられているものの上に生きているみたいな感じだけど、「流れなのよ」「そうなんだ」って言ってーーこれは観ていれば分かるけどーー、最後、流れていく様子が、二人が星になった後の形として美しく描かれていて。「ああ、すごいいいな」と思ったら、統治権力がやってきて、星が爆発して終わり、みたいな形になるんだけど(笑)。

これは、「流れなのよ」って気づいちゃったモチーフが『攻殻機動隊』だと。『攻殻機動隊』も保守的な倫理を築いていることと、その先にあるものがなにかっていうテーマ設定が出てくると思うんですけども。

(以下、後編に続く)

■宮台真司

社会学者。首都大学東京教授。近著に『14歳からの社会学』(世界文化社)、『私たちはどこから来て、どこへ行くのか』(幻冬舎)など。Twitter

■DARTHREIDER a.k.a. Rei Wordup

77年フランス、パリ生まれ。ロンドン育ち東大中退。Black Swan代表。マイカデリックでの活動を経て、日本のインディーズHIPHOP LABELブームの先駆けとなるDa.Me.Recordsを設立。自身の作品をはじめメテオ、KEN THE390,COMA-CHI,環ROY,TARO SOULなどの若き才能を輩出。ラッパーとしてだけでなく、HIPHOP MCとして多方面で活躍。DMCJAPAN,BAZOOKA!!!高校生RAP選手権、SUMMERBOMBなどのBIGEVENTに携わる。豊富なHIPHOP知識を元に監修したシンコー・ミュージックのHIPHOPDISCガイドはシリーズ中ベストの売り上げを記録している。

2009年クラブでMC中に脳梗塞で倒れるも奇跡の復活を遂げる。その際、合併症で左目を失明(一時期は右目も失明、のちに手術で回復)し、新たに眼帯の死に損ないMCとしての新しいキャラを手中にする。2014年から漢 a.k.a. GAMI率いる鎖GROUPに所属。レーベル運営、KING OF KINGSプロデュースを手掛ける。ヴォーカル、ドラム、ベースのバンド、THE BASSONSで新しいFUNK ROCKを提示し注目を集めている。

■配信情報

『ミッドナイト・ゴスペル』

Netflixにて独占配信中

配信サイト:https://www.netflix.com/jp/title/80987903?source=35

新着エッセイ

新着クリエイター人生

水先案内