佐野元春を成立させるクリエイティブのかけら

日本初のロックフェスの現場で気づいた違和感 ひとつの季節に別れを告げ、“チャプター2”へ

全14回

第7章

日本初のオールナイトロックフェスティバル「BEAT CHILD」での佐野元春

『ナポレオンフィッシュと泳ぐ日』がリリースされた89年当時、音楽シーンでは装飾的できらびやかなサウンドがもてはやされていた。

好景気のなか、物質的な欲望が膨れ上がっていた。そこを理解した上で、あえて真逆のサウンドを提示した『ナポレオン〜』は、僕の意志表明でもあった。

このころ、日本の音楽シーンにはある潮流が起こっていた。80年代終盤から90年代前半にかけて大きな流行を見せた、いわゆる“第2次バンドブーム”である。

自分よりも5歳から10歳ほど歳下のベビーブーマーのアーティストが雨後の筍のように現れはじめた。新しい感覚を持った彼らは、僕の世代よりも比較的手軽に楽器を買い、バンドを組む。言わば『バンドやろうぜ!』の世代だ。人口も多いから、ひとたびブームになると、アーティストもリスナーも桁違いの数だった。

「第2次バンドブーム」は興業の面でも大きな台頭を見せはじめる。なかでも大規模だったイベントのひとつが、『ナポレオン〜』のリリースから遡ること2年前、87年8月22、23日に熊本で行われた日本初のオールナイトロックフェスティバル「BEAT CHILD」だった。

実は、僕はこのイベントの開催にあたって、主催者側からコンセプトやコピーなどの相談を受けていた。当時は伏せておいたが、「BEAT CHILD」というタイトルも、僕が考えたものだった。

ザ・ブルーハーツ、レッド・ウォリアーズ、岡村靖幸、ハウンドドッグ、BOΦWY、尾崎豊、渡辺美里らと共に出演したこのイベントで、佐野はある“違和感”に包まれていたと回想する。

そのイベントで自分はトリを務めることになった。会場には若い観客が星の数ほどひしめいていた。自分が彼らの先行世代なのだということを、僕は、このとき、改めて理解する。

「新しい世代のリスナーは、僕の音楽を聴いて楽しめるのか?」。僕は改めて自分の音楽を模索しはじめる。

ここで、前作『Café Bohemia』と『ナポレオン〜』の間にリリースされたシングル「警告どおり 計画どおり」(88年)にも触れておきたい。スリーマイル島、そしてチェルノブイリという、当時頻発した原発事故現場の固有名詞が歌われたナンバーである。

当時は国内でも原発問題が取り沙汰され、その是非が集中的に討論されはじめたころ。僕のファンの世代も、確かな関心を持っていた。つまり、この曲はそんなリスナーに向けて問いかけるようなつもりで書いた。

音楽は時代を映す鏡のようなもの。突発的に起こった社会的なイシューに、間髪入れずポップミュージックが反応していく行為は極めて健康的だと思う。

ただ聴き手はそうしたアーティストのアクションにどう反応していいか戸惑っていたようだ。それ以来こうしたトピックソングを書くときには、みんなが戸惑わないように工夫するようになった。

話題を『ナポレオン〜』に戻す。本作は、佐野が自負する通り、彼がデビューから挑戦を続けてきた、現代詩的なリリックと欧米のロックをルーツとするビートの融合が、ハイレベルな昇華を迎えた記念碑的な1枚と言っていいだろう。

僕は『ナポレオン〜』に、『VISITORS』と『Café Bohemia』でリスナーから寄せられた若干の拒否反応をすべてひっくり返せるくらいの手応えを感じていた。自信があった。いま聴いても、東洋と西洋の意識が混じりあった、ユニークなポップロックアルバムだと思う。

正直、自分が思うほどではなかったけれど、評判も良かったし、商業的にも上手くいった。「このアルバムを作ってよかった」と思った。

恋愛も自由も政治的な要素も、一旦“佐野元春”という名のブレンダーにぶちこみ、ジュースを作るように曲を書いてきた。人間の営みを3分間のポップ音楽で表現してきた。

でも、そうして表現を追求すればするほど、聴き手にとって難しく響いてしまうこともある。年齢の離れたファンたちは僕の音楽を楽しんでくれているんだろうか。そんな困惑が芽生えた。下の世代からいいバンドが台頭するなか、僕は、はっと立ち止まった。「今のままでいいのか?」と。

当時、佐野は『ナポレオン〜』の共同プロデューサーを務めたコリン・フェアリーからも、こんな言葉を投げかけられていたという。

彼は「ナポレオンフィッシュ・ツアー」の金沢公演を観て、「MOTOのライブは素晴らしい。アルバムを共にしたのは自分の誇りだ。でもね、MOTO、“Don't go for too jazz”だよ」と言ったんだ。音楽が複雑になりすぎるな、ポップの領域からはみ出しすぎるな、という、プロデューサーとしての忠告だった。

もちろん、THE HEARTLANDの演奏力がそこまで成熟したという事実は、むしろ誇りにさえ感じられた。ただ、間違いなく、自分を見直す時期に差しかかったのだと思えた。自分の好きなように走り続けるのか。聴き手のことも見すえながら時代と並走していくべきなのか。

90年の春、佐野は旅に出る。訪れたのはサンフランシスコ郊外にある、かのニール・ヤングの農園だった。この訪問は「ナポレオンフィッシュ・ツアー」のステージアートを手がけたニールの旧友、ジェイムズ・ジョン・マジオの仲介によるものだった。

僕の様子から何かを察してくれたのか、マジオから「ニール・ヤングに会いに行こう」と示唆してくれてね。僕にとっては非常によいタイミングだった。

ニールの音楽は、自分が柔らかく、繊細で無垢な心で音楽に接していたころに聴いた大きな存在だった。アルバムで言えば『アフター・ザ・ゴールドラッシュ』、曲で言えば「ハート・オブ・ゴールド」だ。僕はあのとき、まさに自分にとっての“ハート・オブ・ゴールド”を求めて彼の元を訪ねたのだと思う。

そこで、佐野はニールが口にしたある発言に共感する。

彼は僕との対話のなかで、「自分は常に革新している。ただ、メディアがそれを受け入れない」と語っていた。この言葉は、僕に深く刺さった。「ニール・ヤングでさえも常にジレンマを抱えているのか」と。アーティストである以上、こうした苦悩からは逃れられないのかもしれない。そう悟った一方で、僕は何だかとても勇気づけられたような気持ちになれたんだ。

そして日本に戻ると、7枚目のオリジナルアルバムとなる『Time Out!』(90年)のレコーディングに入った。

THE HEARTLANDの仲間を小さなスタジオに集めて、自宅のリビングにいるような気分で、自分のルーツに則った音楽を作りはじめた。『VISITORS』、『Café Bohemia』、『ナポレオン〜』で広げたようなテーマは、一旦、横において、自分の目の届く日常の範囲から、身近なテーマを選んだ。ビートルズのアルバムで言えば『Get Back』だね。そうして生まれてきた曲が、「ぼくは大人になった」や「ジャスミンガール」だった。

かつて「ガラスのジェネレーション」を歌った佐野元春が、1曲目から「ぼくは大人になった」と宣言する。それまでのパブリックイメージに決別を告げつつ、同時にソングライターとしての原点へと回帰した本作を、後に彼は “ホームアルバム”“プライベートアルバム”と形容している。

『Time Out!』は、『VISITORS』、『Café Bohemia』、『ナポレオン〜』を支持したファンからは、「元春、どうしちゃったの?」と受け止められたみたいだった。今聴いてみると、確かに僕の歌詞は少し不安定な状態にあったかもしれない。サウンドも極めてラフに、ドライに仕上げた。スピーカーから最初に聴こえてくる音を、何の装飾もない生な自分の声にした。当時流行していた、大袈裟できらびやかなサウンドへの抵抗だった。

このアルバムを作っていた1990年、バブル経済の恩恵で経済的に豊かだった若者たちの暮らしには、唯物的な価値観が台頭していた。『ナポレオン〜』同様、当時の流行と真逆のことをやれば、自分の作家性が自ずと顕在化してくるはずだという目算もあった。時代に対するアンチ。バカげた気取りではあるけれど、そんな思いもあったね。

僕たちは今、スーサイド・ハネムーンのなかにいる。それはやがて音を立てて崩れ、アクシデントがやってくる──そうした予兆めいた思いを、僕は『ナポレオン〜』でも、この『Time Out!』でも、リリックの中に含ませている。

アルバムのラストを飾る11曲目「空よりも高く」で、彼は〈家へ帰ろう〉と歌っている。そして〈空のどこかで 光が瞬く〉というリリックは、次作『Sweet 16』(92年)の冒頭で流される雷鳴のSE(効果音)につながり、混沌と停滞からの覚醒を高らかに打ち鳴らす1曲目「ミスター・アウトサイド」へと続くこととなる。

今は街に出て騒ぐのではなく、自分の居場所に戻ってみないか? そんなメッセージを「空よりも高く」に込めた。それが自分自身に向かって投げかけた言葉であり、アルバム『Time Out!』全体のムードだった。

デビューから10年。ファンと共に始まり、彼らと共に成長してきた。それならば、ファンと共に迎えるひとつの終わりもあっていい。この『Time Out!』で、僕は自らひとつの季節に別れを告げた。

取材・文/内田正樹

写真を無断で転載、改変、ネット上で公開することを固く禁じます

当連載は毎週土曜更新。次回は10月31日アップ予定です。

プロフィール

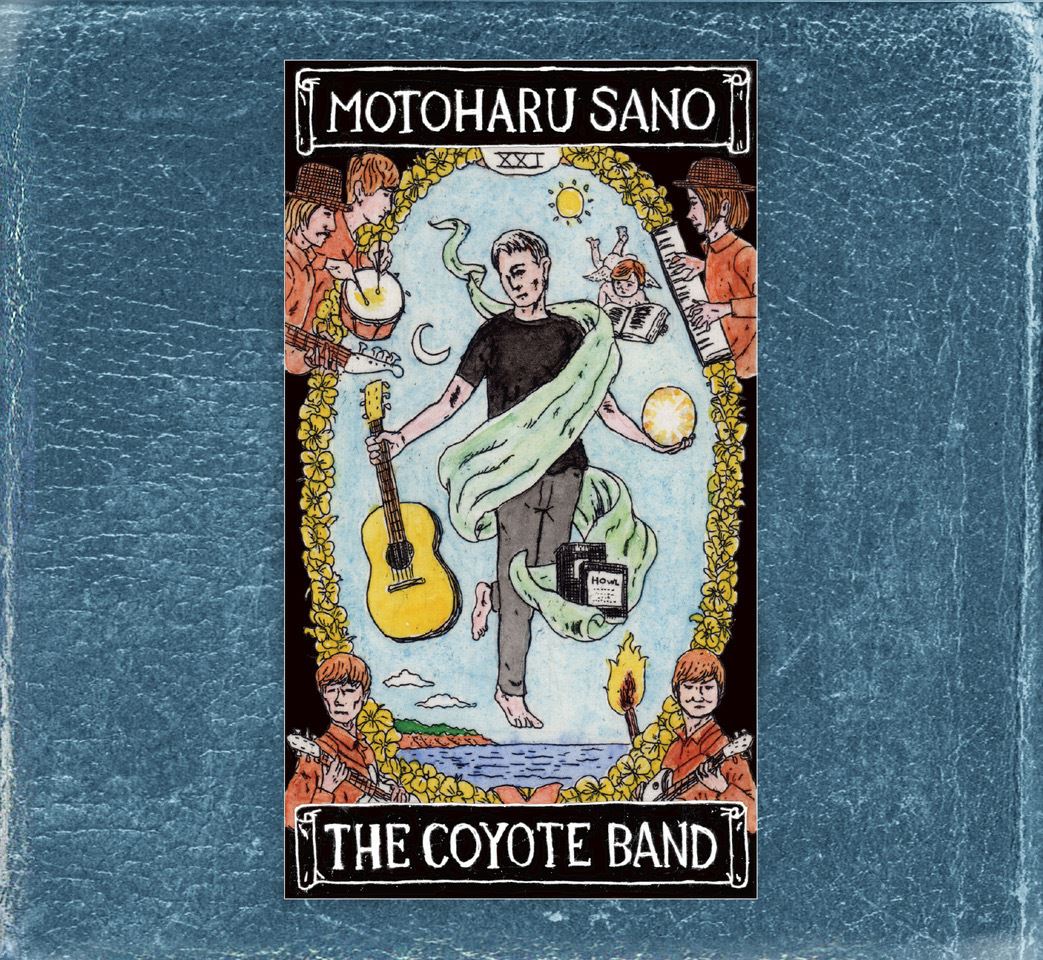

佐野元春(さの もとはる)

日本のロックシーンを牽引するシンガーソングライター、音楽プロデューサー、詩人。ラジオDJ。1980年3月21日、シングル「アンジェリーナ」で歌手デビュー。ストリートから生まれるメッセージを内包した歌詞、ロックンロールを基軸としながら多彩な音楽性を取り入れたサウンド、ラップやスポークンワーズなどの新しい手法、メディアとの緊密かつ自在なコミュニケーションなど、常に第一線で活躍。松田聖子、沢田研二らへの楽曲提供でも知られる。デビュー40周年を記念し、2020年10月7日、ザ・コヨーテバンドのベストアルバム『THE ESSENTIAL TRACKS MOTOHARU SANO & THE COYOTE BAND 2005 - 2020』と、24年間の代表曲・重要曲を3枚組にまとめた特別盤『MOTOHARU SANO GREATEST SONGS COLLECTION 1980 - 2004』がリリースされた。