佐野元春を成立させるクリエイティブのかけら

人気沸騰のさなかの渡米 佐野元春の本質が顕在化した『VISITORS』

全14回

第5章

1983年3月18日。THE HEARTLANDとの“Rock & Roll Night Tour”の追加公演最終日。佐野は突如ニューヨークへの旅立ちを発表した。商業的なブレイクも果たし、客観的に見れば順風満帆だった最中の渡米宣言に、無論、ファンは驚いた。

日本が嫌になったわけでも、自分の活動にフラストレーションを抱えていたわけでもなかった。僕を知る人がいない、誰からも何も期待されないマンハッタンという土地で、ただ“創作の自由”を得たかった。シンプルに、もう一度、自分の表現とゼロから向き合いたかった。自分からどんな表現が湧き出るのか、誰よりも僕自身が最も期待していたんだ。

こうして同年5月から、結果的には1年に及ぶ佐野のマンハッタン生活がスタートした。

マンハッタンでの暮らしは、最初のころと中ごろと終盤で大きく異なった。

最初に住んだのはアップタウンの西側。東側はリッチな人たちの生活エリアだったけど、西側は、イタリア移民のコミュニティを中心とした、飾り気のない、普通の人々の生活エリアだった。そこでアーティストを目指す若者が泊まるようなアーティストアパートメントを仮住まいにして、新聞を買ってはダウンタウンの賃貸情報をチェックした。1ヵ月くらいでピンとくるアパートメントが見つかって、そこからようやく落ち着いた生活が始まったんだ。

生活まわりの諸々は、すべて自分でまかなった。マンハッタンでゼロからの生活が始まった。

今も昔も、僕が海外を旅する理由は、何かいい思いをしたいわけじゃなくて、異文化に飛び込み、自分にとって意味のある体験を自らディグしたいから。言わばフィールドワークだ。特に、当時は若者ならではの好奇心が先に立っていた気がする。

どんな音楽やファッションが流行っているのか? そんなことよりも、僕はマンハッタンで暮らす人々が何に関心を抱き、何に喜び、悲しんでいるのかを肌で感じたい。そこから「米国」を感じたい。それが僕の一番の関心事だった。

徐々に友達もできて、ダウンタウンのクラブにも通うようになった。インターネットもなかったころだから、友人からもたらされる情報が貴重だった。彼らが紹介してくれる人や場所に触れることで、僕のフィールドワークのエリアもどんどん広がっていった。

しかし日常には光と闇が背中合わせに存在する。

親しくなった友人がドラッグで亡くなるというヘビーな経験もあった。友人の死というのはどこにいてもつらいものだ。そうした出来事のひとつひとつが、当時のソングライティングに滲み出ている。僕は、実際の出来事をそのまま曲にするという行為はちょっと野暮ったいと思っている。でも自然と滲み出てくる感情を止めはしない。

半年を過ごしたころ、「自分の力でミュージシャンを集めてレコーディングができるかもしれない」という気持ちが湧いてきた。

そして佐野は持ち前の行動力でミュージシャンを集め、法律家やコーディネーターを相手に、ブッキングからギャランティの支払いまで、制作面のすべてを担ってアルバム『VISITORS』のレコーディングを始める。およそ3ヵ月にわたるレコーディングのスタジオで、彼は様々な経験を重ねていく。

『VISITORS』のレコーディングでは、オマー・ハキムをはじめとする黒人ミュージシャンの力を多く借りた。近年になって気付いたんだけど、この作品に参加した多くのミュージシャンは僕と同世代だった。新しい感覚を持った同世代同士が「今までにないユニバーサルなサウンドを作ろう」と意気投合した。当時、ちょうどレコーディングスタジオにはデジタル技術が導入され始めていた。デジタルとアナログそれぞれの長所を融合させることもテーマのひとつとなった。

一度、バッキングボーカルを務めてくれた黒人の女性たちとコンフリクトが起きた。「WILD ON THE STREET」という曲で、僕はフィフス・アベニューあたりのファンキーな黒人たちがけたたましい音を立てながらストリートを闊歩しているというクールなイメージを描いた。そこで僕は、彼女たちに〈Jungle People〉というリフレインを歌うように頼んだ。

でも、彼女たちはそこに「差別的な表現が含まれているのではないか?」と誤解して歌うのを拒んだ。そこで僕は彼女たちときちんとディスカッションした。「僕は人種間の問題について不慣れだ。何でも聞くから、何がいけないのかちゃんと教えてほしい」と話した。最終的に、彼女たちはきちんと納得して歌ってくれた。

「SHAME ─君を汚したのは誰」という曲のレコーディングでは、アメリカ人のミュージシャンが泣きながら僕のことを抱きしめて「日本に原子爆弾を落としてごめんね。でも、東洋のMOTOと西洋の僕らがこうしてアートを通じてコラボレーションすれば、もう悲劇は起こらない」と語りかけてくれた。この曲で描いたテーマは日本の戦争経験に限っていなかったけど、彼にはそう感じられたんだね。

マンハッタンでの生活とスタジオワークを通して、佐野は、その後の世界が向かうグローバリズムの萌芽のようなものを感じていた。

音楽を通じて文化の交流が生まれ、喜びと悲しみを共有した。変な言い方かもしれないけど、非常に健康的な経験だった。

最近では韓国のヒップホップグループが世界的に活躍している。BTSの世界進出は同じアジア人として興味深く見ている。2010年代から20年代というのは、80年代や90年代に抱えていた葛藤が、より高い次元で考えられ、時に爆発し、時に切り拓かれる時代なのかもしれない。

「時代は常に変化している」なんていう生易しい言葉ではなく、今起きていることは「変容」だ。変容はAからBの先がCではなく、時にZまで不規則に進んでしまう。僕らは今、政治的にも、環境的にも、文化的にも、世界的なレベルで「変容」の時代に直面している。そう僕は感じている。

当時の日本では馴染みの薄かったファンクやヒップホップのエッセンスを大胆に取り込んだ『VISITORS』のエッジィなサウンドは極めて革新的だった。今日、本作を「日本のメジャーシーンにおける初のヒップホップアルバム」と定義する声もある。しかし、当時は「今までの元春じゃない」「こんなのは歌じゃない」と異議を唱える音楽リスナーも少なくなかった。

正直、評価なんてどうでもよかった。自分の音楽にファンや評論家がどう言おうが「しょうがねえな」というだけ。当時のファンの求めていた音楽と『VISITORS』が違っていたことは僕自身も認識していた。おそらく多くのファンは、僕に初期3枚までの、言ってみれば“気さくな青年”の佐野元春でいてほしかったのだから。

でも、もし「SOMEDAY」のヒットを受けて日本に止(とど)まって活動していたら、絶対に『VISITORS』の音楽性には行き着かなかった。僕は自分の音楽をぶっちぎりの速度とクオリティで更新したかった。その挑戦の成果が『VISITORS』だったんだ。

『VISITORS』は非常に言語的なアルバムであり、ヒップホップオリエンテッドだ。実際、佐野は何曲かのボーカルにおいてラップの手法を試みている。

ヒップホップ・ラップやファンクの手法を使いたくてマンハッタンに渡ったんじゃなくて、東京での創作と同じようにマンハッタンという都市をスケッチしたら、結果的にそうした手法が入り込んできたという解釈が正しいと思う。

以前から、海外のスポークンワーズの表現に興味を持っていた。単なる詩の朗読ではなく、もっと音楽に近いリーディング。日本でも60年代の詩人たちがライブハウスなどで試みていた。僕はそれをもっと進化させて『エレクトリック・ガーデン』(1985年)という作品を作った。後の日本のラップ音楽につながるひとつのリファレンスだ。

スポークンワーズはラップとものすごく親和性が強い。60年代のボブ・ディランが『Bringing It All Back Home』というアルバムで試した「Subterranean Homesick Blues」という曲を83年のマンハッタンで奏でたらどうなるか? そんな実験から「COMPLICATION SHAKEDOWN」という曲が生まれた。

2020年2月8日、東京で行われた『Café Bohemia』の再現ライブ(※「新日本製薬 presents SONGS & FRIENDS 佐野元春『Café Bohemia』」)で、RHYMESTERが「COMPLICATION SHAKEDOWN」を彼らなりの再解釈で披露してくれた。リリース当時、「どう扱ったら良いのか分からない」とファンも評論家も困惑していたこの曲の真価を、時を超えてRHYMESTERの3人が正しく表現してくれたのだと感慨を覚えた。

アルバムのラストを飾るのは「NEW AGE」という曲だ。

この曲で僕が描いたのは、83年のマンハッタンの部屋の窓から見たディストピアな未来社会。新しい時代に向けて覚醒する人々の背景で鳴り響く音楽をイメージしていた。そんなことをテーマにするソングライターなんて、それまでの日本にはいなかったはずだ。時は1984年。テレビではApple社初期のマッキントッシュコマーシャルが流れていた。そのコマーシャルはジョージ・オーウェルの小説『一九八四年』をモチーフにしていた。僕はマンハッタンの小さな部屋で、来るべく情報化社会の到来を感じていた。

『VISITORS』というアルバムは佐野元春の本質だと思う。“ユニバーサルな感受性”という今日まで続く創作の軸が初めて顕在化したプロジェクトだった。「きっと最初からこういう音楽がやりたかったんだ」というのが僕の本心だった。

濃密な1年を経て日本に戻ってきた僕の精神状態は、ものすごくクリアな思考と説明のつかない混濁が相まっていた。そして帰国直後のインタビューの場で、僕は言葉が出てこなくなってしまう。一種の失語症に陥ってしまったんだ。

取材・文/内田正樹

写真を無断で転載、改変、ネット上で公開することを固く禁じます

当連載は毎週土曜更新。次回は10月17日アップ予定です。

プロフィール

佐野元春(さの もとはる)

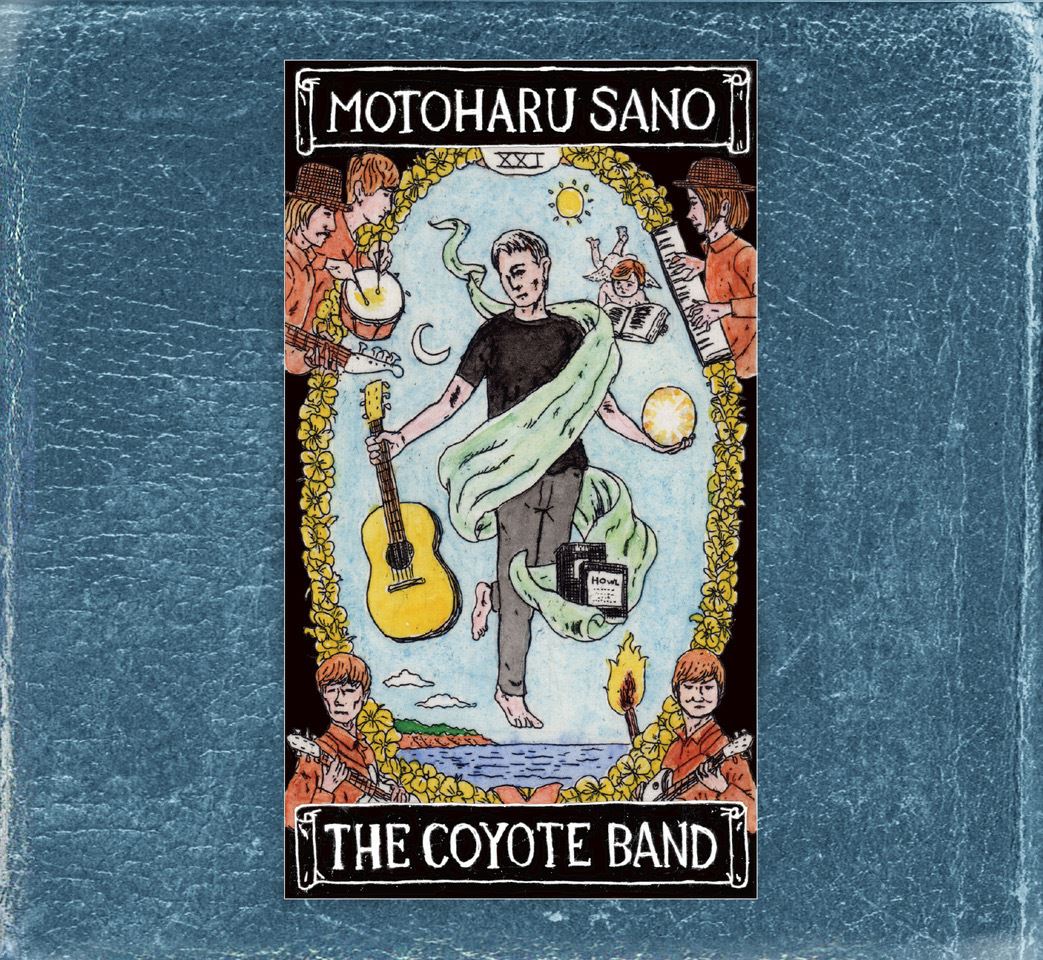

日本のロックシーンを牽引するシンガーソングライター、音楽プロデューサー、詩人。ラジオDJ。1980年3月21日、シングル「アンジェリーナ」で歌手デビュー。ストリートから生まれるメッセージを内包した歌詞、ロックンロールを基軸としながら多彩な音楽性を取り入れたサウンド、ラップやスポークンワーズなどの新しい手法、メディアとの緊密かつ自在なコミュニケーションなど、常に第一線で活躍。松田聖子、沢田研二らへの楽曲提供でも知られる。デビュー40周年を記念し、2020年10月7日、ザ・コヨーテバンドのベストアルバム『THE ESSENTIAL TRACKS MOTOHARU SANO & THE COYOTE BAND 2005 - 2020』と、24年間の代表曲・重要曲を3枚組にまとめた特別盤『MOTOHARU SANO GREATEST SONGS COLLECTION 1980 - 2004』がリリースされた。