映画と働く 第7回 アクション監督:谷垣健治(後編)「安全な現場で危なく見える映像を」

21/1/11(月) 20:00

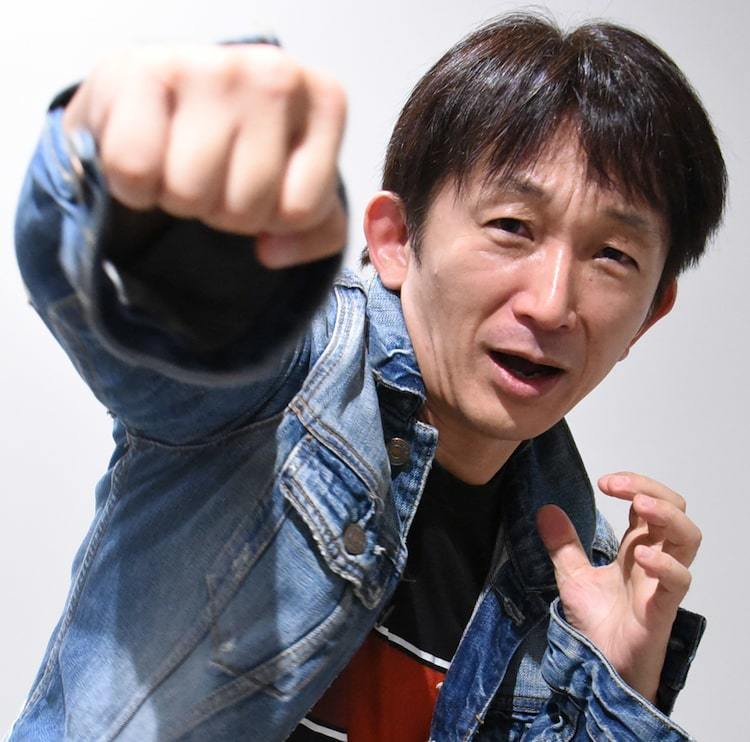

谷垣健治

1本の映画が作られ、観客のもとに届けられる過程には、監督やキャストだけでなくさまざまな業種のプロフェッショナルが関わっている。連載コラム「映画と働く」では、映画業界で働く人に話を聞き、その仕事に懸ける思いやこだわりを紐解いていく。

第7回では「るろうに剣心」シリーズやドニー・イェン作品への参加で知られるアクション監督・谷垣健治にインタビュー。彼が世界で活躍するようになるまでの経緯を語ってくれた前編(参照:アクション監督:谷垣健治(前編)「香港映画の現場を見て『この中にいたい』と思った」)に続き、この後編では、アクション監督という職業について深堀りした。さらに今後の日本アクション界のために感じているという使命や、この1年で印象に残ったアクション作品についても話してくれている。

取材・文 / 浅見みなほ 撮影 / 金須晶子

アメリカ映画は油断も隙もない

──後編では、アクション監督というお仕事について詳しくお聞かせください。まずはアクション監督としての作業を、順を追って伺いたいのですが。

人によっていろんなやり方がありますから、これはあくまでも僕の場合ですけど、まず監督と打ち合わせして、ロケハンに行って、アクション練習をします。これが準備段階ですね。アクション練習では、まずその役者さんのフィジカルな能力を見せてもらうことからですね。正直、インの前に数カ月ぐらい練習したところでフィジカルな能力が飛躍的に伸びるわけではありません。僕らも魔術師じゃないので、できる人はできる、できない人はできない、そこにちょっと技術的なことを足してあげるぐらいのことです。ただ、いいところと悪いところを共有して一緒にキャラを作り上げていくことはできるし、最終的にはそこの時間を持つことが一番重要な気がします。「るろ剣(るろうに剣心)」のときに大友啓史監督から言われたのが、「トレーナーというよりカウンセラーに近いね」ということ。確かに「今日はこれをやったから、次回はこれを処方してキャラに近付かせていきましょう」というのはカウンセラー的役割かもしれません(笑)。毎回練習した映像は1、2分にまとめて監督やプロデューサー、役者本人と共有するようにしています。監督によっては、「これいいよね! この動き使いたいね!」と返ってくるので、そういう動きはできるだけ後々のアクションに取り入れるようにします。セットのデザインができあがったら、そこに落とし込んでアクションのいわゆる“立ち回り”を作っていきます。ここからは“リハーサル”ですね。

──ビデオコンテは作ったりするんですか?

日本でやるとき僕はあまりビデオコンテを作らないんです。特に「るろ剣」シリーズに関しては、ある程度イメージをふわっとさせておいたほうが、みんなが自由にやれる空間が広がるので。作ったとしても、それはあくまでたたき台に過ぎないので、その通りに撮ることはまずないですね。

──ビデオコンテできっちり決めきらずに、余白を残す?

そうです。逆に香港やアメリカでやるときは、言葉の問題や今まで観て育ってきた映像の違いもあるので同じ画面を想像できないことが多いんですよね。例えば「ここはドリフのタライが落ちてくる感じで」と言ったって、みんなが知ってるわけじゃない(笑)。ですから、そこで無駄なやり取りを減らすためにもビデオコンテを作ることが多いです。特にアメリカ映画では、このカットは本人か吹替かどうかまで細かく指示しておかないと、返り討ちにあって勝手に決められてしまうので。油断も隙もないですよね。

──(笑)。コンテが決まったら、次は役者に手を教える工程でしょうか?

はい。準備段階は大きく分けて2つで、“アクション練習”と“リハーサル”です。具体的に立ち回りの方向が決まったら、役者にアクションを“うつす”作業になります。あとは各部署とやり取りして調整、本番で撮影して、僕がその日撮った素材をもらって編集して、監督やプロデューサー、編集部に渡します。あとはポスプロで音の作業に参加する。以上、これが「僕の思うアクション監督の仕事」です。

──人によって、アクション監督自身がどこまで編集作業をするか異なると思うのですが、谷垣さんはまず自分で編集されるんですね。

僕はプロの編集マンではないですが、プロのアクションマンなので、まずは僕が撮ったときの感覚をもとに編集をしてみる、そのうえで今度は、アクションのプロじゃないけど編集のプロである人たちが調整する。そのほうが絶対に結果はいいものになると思っています。撮影したその日の素材を撮影部からもらって、できればその日のうちに軽くつないでみます。監督が現場で「これいいね!」と言ったテイクを覚えてますから、その映像も使いつつ、イメージで仮の音楽も入れます。

──それをもとに編集部の人が本番の編集をしていくわけですか。

はい。あとは編集部に上げてもらったものを僕がチェックして、細かく修正指示を出していくという、キャッチボールが続きます。僕がいつも伝えているのは「僕が作った仮編集バージョンからシークエンスごとカットするのは構わないけど、編集点を動かすときは教えてほしい。リズムが変わってしまうから」ということ。その後、ダビング作業に立ち会って音をチェックします。漏れている音や足したほうがいい音を指示するためです。こう書いてしまうと僕が独善的にやっているように思う人もいるかもしれませんが、監督の意見は絶対的に尊重します。監督がその映画作りの中心になるべきなので、その中心がブレてしまうと絶対によくならないと経験的にわかるからです。

大友啓史監督は、最終的に自分の“味”にするからすごい

──監督とアクション監督の作業バランスは、作品によって異なるのですか?

人や作品によって違いますね。一緒にやって結果が出た作品というのは、監督が一度こっちに投げて自由にやらせてくれる場合が多いです。大友監督は、僕らに任せてくれるけど、最終的にはアクションシーンがもとの映画から浮くことなく、ちゃんと大友監督の“味”になるからすごい。アクションをわかっているつもりで技術的なことを言ってくる監督が相手だとちょっと苦労しますね。「これ迫力がないよね」とかだったらいいんですけど、「ここの蹴りをこういうふうに変えて……」とまで専門的なことを言われちゃうと、じゃああなたがやってください、と思ってしまう(笑)。

──日本と香港でも、やりやすさが違いそうです。

ピーター・チャン監督と「捜査官X」を作ったとき、彼はアクションシーンのときはほとんど現場にいなくて、トレーラーの中でモニターを観ていました。監督に「ここもう1テイク行っていいですか?」と聞いたら、「自分にしてみたら1テイク目ですでにOKだから、あとは気が済むまでやってくれればいい」って、もう完全にお任せ状態(笑)。でも彼がすごいのは、仮編集版を見せたときに「この間にクローズアップを入れて」「ここはこのカットが欲しい」と、あと何が必要かというのを次々に指示してくれたことです。最前線に立って「そうじゃないんだよ!」って言うことだけが監督の在り方じゃないんだなと学びました。一方ウォン・カーウァイみたいな人もいて。彼は「擺渡人(原題)」という作品のプロデューサーだったんだけど、あるシーンで自ら監督をやり始めて「監督の思いは、監督よりも俺が撮ったほうが画面で表現できる」と言ってました(笑)。それぞれの相性もあるし、人と人の付き合いなので、相手によって変わるものだと思います。僕の場合は毎回、最初のロケハンで「この監督はどこまで許してくれるか」という許容範囲を探っていますね。

──現場の空気を読みつつやっていくと。

場合によりますけどね。「るろ剣」のときなんかは正直な話、時間的に追い込まれても「知らねーよ!」という気分でやってます。なぜって? だって、「るろ剣」だから(笑)。

総合的に言うと、やっぱり佐藤健はすごい

──今まで現場をともにした俳優さんの中で、印象的だったのは……?

佐藤健(即答)! 今直感的にそう思ったのは、優れた人はたくさんいるけど、彼とは5本の作品を通して“剣心”を作ってきてるからかもしれないです。まあ、役者さんはみんなすごいですよ。彼らは撮影当日の体調や気分に関係なく、その日の成績表が白日のもとにさらされる職業だから。僕らの仕事の半分くらいは、彼らがパフォーマンスしやすい舞台を作ってあげることだと思っています。そして総合的なことで言うとやっぱり、佐藤健はすごい。もともと原作が好きだったとは思うんだけど、剣を振りながら思ったこともいろいろあるはず。僕らが剣心について考えるよりもずっと長い時間、彼は緋村剣心と向き合ってくれました。

──佐藤さんとはアクションについて、どういうやりとりをされるんですか?

イメージの確認と共有が多いですね。こっちで作った立ち回りを見て、「剣心は強いから、ここでこんなに苦戦しないほうがいいのでは?」とか「ここの剣心はあまり積極的に攻撃はしないかもしれないです」とかね。単純にSNSで見つけた動画を送ってきて、「これいいですね(=やりたい)」というときも(笑)。彼に限らず、役者さん発信のアイデアはとりあえず採用して1回やってみるようにしています。

現場は安全だけど、“危なく見えるもの”を目指して

──本日、谷垣さんの現場での必須アイテムをお持ちいただきました。

このウエストバッグと台本カバーですね。もらったものなんですけど、最近の現場でよく使っています。

──イニシャル入りですね。バッグには何が入っているんですか?

ペンとかその日のショットリストとかお菓子とか(笑)。あと現場で欠かせないのは、セグウェイですね。現場は広いから、いつもセグウェイで移動してます。ただリチウム電池式だから送れなくて、北京に1台、香港に1台、バンクーバーに1台置いたままで、東京にもあって。(スタントウーマンの)伊澤(彩織)さんが、いろんな現場で置き去りにされている僕のセグウェイの写真を集めてました(笑)。でもセグウェイ、もう販売されなくなるんですよね。どうなっちゃうんですかね。

──放置されたセグウェイが切ないです(笑)。ではアクション監督の仕事のうち、やっていて一番楽しい作業は?

編集。それはもう、独りよがりと言われようがなんだろうが、編集です。アクションを作る作業って、準備の段階からいろんな人とのやりとりの中で進んでいくわけで、そこで頑固になりすぎてもいけないし、かと言って流されてもいけない。それに現場でうまくいった気がしてもちゃんと撮れているかわからないので、モヤモヤしている期間が長いんですよね。でもアクションシーンの編集が終わって音楽を入れてみて、自分なりに納得のいくものができたら、モヤモヤが消えて「ああ、もうやれるだけのことはやった!」という気持ちになれるんです。現場で「この人、なんでこんなところにこだわるんだ」と思われていたかもしれないけど、編集が完了すれば「ね、何回もやらせたのは無駄じゃなかったでしょ」って1つの申し訳ができて、ホッとできるんです。スタントマンだって、命懸けでやったものがいい形で作品の中に生かされてたら、それがモチベーションになるでしょうし。

──アクション監督として、自分の中で絶対に決めているルールがあれば教えてください。

ルールは別にないんですけど……誰でも安全な現場を目指すものじゃないですか。でも僕は、現場は安全だけど、作品になったとき“危なく見えるもの”を目指しています。スタントマンの頃、すごく危ないことをやったのに、画面で観たらめちゃくちゃショボい……という経験がよくあったんです。でもドニー(・イェン)がアクション監督をしたときの映像は、そんなに大したアクションじゃなくても迫力が倍増して見えるというか、ものすごく印象的なカットになっているんです。だから僕の作品でも、現場でスタントマンに体を張ってもらう分、それをさらに効果的に見せようと心がけています。

──ドニーさんの作品が“危なく”見えたのには、何か秘訣があったのでしょうか?

スタントマン単独のタイミングでやらせてもらえるのが多かったからかもしれません。芝居が長く続いたあとにその流れで高度なスタントをするのではなく、カットを割ってこっちのタイミングで飛べるような撮影が多かったんです。スタントマンにとっては、やりやすいですよね。そもそも香港映画って、基本的にアクションの撮り方がうまいんですよ。アメリカのアクションスターが香港映画に出ていたのを観て「こいつ、すげえなあ」と思っていたのに、その人が本国に戻ったあとの作品を観ると、ショボく感じるということがよくあります(笑)。 それは本人の問題ではなく、香港映画の撮り方に理由があるんだと思います。

“るろ剣の人”って決めつけられるのも嫌

──この仕事を辞めたいと思ったことはありますか?

基本的にはないですね。日本の現場に疲れてしまうことはあるけど、そうするとたまたま中国映画から誘いがあって、そっちでリセットできたり。そして中国の現場はいい加減だなあ!とストレスが溜まった頃に、香港映画に呼んでもらえたり。毎回同じ国で同じようなスタッフと作品を作り続けていたら息が詰まるかもしれないけど、いいタイミングで河岸を変えて空気を入れ替えることができていると思います。

──国を越えて仕事することで、経験を積めるだけでなく気分を変える効果もあるんですね。

そうですね。僕は“名前で仕事する”ようにはなりたくないなと思っているんです。むしろ僕のことを誰も知らないところで、アクション畑を耕す気持ちでいたいというか。子供の頃から転校生だったので、ずっとアウトサイダーとしてやってきたんですよ。だから日本の現場では遠慮のない香港人のように振る舞って、香港では几帳面な日本人のふりをして……という都合のいいやり方をしています(笑)。どれも本当の自分ですけどね。京都で新参者として「るろ剣」の1作目を撮ったとき「衣装を汚しちゃいけない、刀をぶつけちゃいけない」という空気があったので、「ふざけんなよ……見てろよ!」と、いい意味での発奮材料になりました。でも続編でまた京都に来たときに「よっ! 谷垣さん、今度は何企んでるの?」なんて親しみを込めて言われてしまうと、「ここもちょっと生きづらくなってきたな……」と感じるわけです。ひねくれてますね(笑)。

──日本のアクション業界で、もう谷垣さんのことを知らない人はいないのでは……?

いやいやいや、そうでもないです! でも“るろ剣の人”って決めつけられるのも嫌なんですよね。そうすると日本では結局“るろ剣っぽい”企画しか来なくなるので。それが、中国ってすごいですよ。「モンスター・ハント 王の末裔」なんて、(プロデューサーの)ビル・コンから連絡があって「おい!『るろ剣』面白いな!」って誘われたもんだから、中国の剣士ものかと思ったら、「本当に『るろ剣』観たのかよ!?」ってくらい全然違う企画でしたから(笑)。「モンスター・ハント」は、個人的に手応えのある作品だったんですけどね。

──その手応えの理由を伺えますか。

ラマン・ホイという監督がすごく面白くて。「シュレック3」を作った人(※共同監督)なので、彼と同じ現場で、CGを絡めた物語のアクションを作れたのが楽しかったですね。劇中に馬車が飛んでいるカットがあるんですが、普通に考えたらCGで作りますよね。でもあれ、100kg以上ある馬車を、ワイヤーを使って60人で吊ってるんですよ。それも放物線を描いて動かしたいから、何日もかけて親線をいくつも仕込んで……。なぜそこまでやったかと言うと、ラマン・ホイはCGに詳しい分、CGの限界に関する見立てが厳しい。前に出るキャラクターがCGの場合、背景もCGだと結局安っぽいアニメになってしまいますから。それに、CGで船を飛ばすよりも、60人雇って本物の船を飛ばしたほうが安いとも言っていました(笑)。

──谷垣さんにとってCGは便利なものですか? それとも扱うのが難しいものでしょうか。

例えば4階から3階に飛び降りるアクションシーンがあるとしますよね。実際に飛び降りる動きはするんだけど、ギリギリの位置にCGで欄干を足したり、有刺鉄線を付けたり、飛んでくる銃弾を付け足す……というのがCGの1つの使い方かな。行為自体はプラクティカルにやるけど、CGで要素を追加することによって、より危なく見せることができる。あとはリアリティについての考え方も重要です。例えば僕が役所広司さんくらいの大物俳優だとするじゃないですか。そこで「本当の刀で頭めがけてかかってきてよ、俺は絶対避けるから」って言ったとしても普通本気では刺しに行けないですよね……刀の見かけはリアルでも、相手の気持ちはリアルになれないでしょう。

──斬りかかる側は、プレッシャーで気が気じゃないと思います。

ですよね。僕が斬る側だとしても、絶対に本身では頭を狙えませんよ。でもそこで、当たっても痛くないラバー刀を使えば、リアルな気持ちを作って頭に斬りかかることができる。そして映像上でCG加工1つ追加すれば、本身に見せることができるんです。リアルにすべきは小道具ではなく、役者の気持ちだと思います。

今、日本にスタントマンがまったく足りない!

──単身香港に渡った谷垣さんほどの行動力がある人はそういないと思うのですが、将来アクション監督になりたいと思っている人は、どう行動すべきでしょうか?

アクション部がほかの部署に比べて特殊なのは、カメラの前にも後ろにも立つポジションだということです。あと演出部に次いで直接役者に演出をする部署でもあります。アクション監督だけではなくスタントマンも、役者に芝居を伝えたりする必要がありますから。そういう意味では、やっぱり芝居のこと、そしてアクションのことを知る必要があると思います。スタントマンとして経験を積むことですね。スタントマンではなく、武道出身のアクション監督もいますが、武道や格闘技と映画の作法はまったく違うのでなかなか難しいと思います。最初からアクション監督を目指してもいいけど、僕らは行き着いた果てがアクション監督だっただけで、最初はジャッキー・チェンになりかったんですよね。プロ野球の世界でも、最初から「野球監督になりたい」っていう人はほとんどいないじゃないですか。

──まずスタントマンになってからアクション監督になるのが正攻法ですかね。

そうですね。そもそも今、スタントマンのなり方自体があまり確立していないと思うんです。アクションクラブに入るか、新宿スポーツセンターでみんなが練習しているところにたまたま居合わせて「一緒にやらないか」って声を掛けられるか、もともと俳優だった人がアクション練習に来てスタントに興味を持つくらいで。これは今後きちんと形にして発表する予定ですが、アクション関係者を集結させた一種のギルドみたいなものを作りたいと思っています(※取材後、アクション業界に携わるクリエイターとプレイヤーのための団体「JAPAN ACTION GUILD」の発足が発表された。参照:谷垣健治ら発起の団体「ジャパン・アクション・ギルド」がYouTubeチャンネル開設)。今は、例えば体育大学を卒業してからスタントの世界に就職するような道は、ほとんどありません。そういうスポーツエリートの人は、脳内のビジョンを体で表現する能力が高くて、スタントマンにもすごく向いていると思います。こう見えて意外に頭脳労働ですから(笑)。そういう人たちのための道が確立できるといいなと考えていて。それも月謝を取るのではなく、オン・ザ・ジョブ・トレーニングで、現場で給料をもらいながらノウハウを学べるべきだと思うんです。

──現場に直通する道があるべきだと。

日本のサッカーって、若い頃から月謝を払いながら練習をして、プロになったりしますよね。でもヨーロッパでは、ユースの頃からいくらかの給料をもらって、自分の技術で飯を食うという経験をしているわけです。月謝制だと、お金を払った時点でそこにいる資格が得られるから、それに満足して成長スピードも落ちる気がするんですよね。……まあ、長い目で見てそういうことを考えています。じゃないと今、本当にスタントマンが少ないんですよ。僕と大内(貴仁)と下村(勇二)の現場がかぶったら、もう終わりです。人がいないです(笑)。

カナダのスタントマンは、世界で一番もらっている

──言える範囲で構わないのですが、スタントマンやアクション監督のお給料は作品単位なのですか?

作品単位です。アクション監督は人によって差が大きいですが、スタントマンで言うと、僕の現場では月に50万から100万円という感じですかね。それに比べるとカナダでやったときはいろいろと目から鱗でした。カナダのスタントマンって、世界で一番もらっているんじゃないですかね。アメリカは“レジデュアル”と言ってあとから印税が入るシステムなんですが、カナダでは“バイアウト”と言って、最初の5年分の印税を放棄するかわりに、撮影時の給料が最初の時点で30%プラスされるんです。さらにミールペナルティという制度があって、現場が始まってから6時間以内に食事が提供されなかったら、6分ごとに15ドルのペナルティが支払われる。外ロケなんかは多少無理しないと撮りきれないことも多いから、軽食は配られますが、もうペナルティ上等!って感じでどんどん金額が足されていきます。あとは危険なスタントに支払われるアジャストメントという制度もあって、スタントコーディネーターがプロデューサーに「このシーンはこういう危ないアクションがあるだろうから、これくらいのアジャストメント予算が欲しい」と事前に予算交渉しておくんです。さらにオーバータイム(残業代)もあるから、1日に3、40万円稼ぐこともあるようです。

──すごいですね。日本でそういった制度が適応されるにはかなりの時間がかかりそうです。

なかなか難しいですよね。日本でも、アジャストメント制度を採用している現場もあります。なぜそれが可能かというと、スタント会社がグロスで予算をもらっているから、自分たちの裁量で決められるんです。でもそうすると、プロデューサー的な予算のやりくりも求められるから、30人必要なシーンも20人で抑えないといけない場合も出てくる。僕の場合は「いいアクションシーンを撮るためにやってるのに、なんで人数を削らなければならないんだ……」と思ってしまうので、グロスでは仕事は受けません。例えば僕がワーナーさんと契約したら、それぞれのスタントマンのギャラを僕が決めたうえで、彼らにはワーナーと直接契約してもらいます。僕がグロスで受けて、中間で抜いていると思われたら嫌ですから(笑)。

アクションに特化した「タイラー・レイク」がウケているのが面白い

──最後の質問です。2020年はジャパンアクションアワードが新型コロナウイルスの影響で中止になってしまったので、2019年、2020年のアクション作品で印象に残ったものを教えていただきたいのですが。

うーん、ちょっと待ってくださいね……。

──例えば2019年公開のアクション映画で言うと、大内さんがアクション監督を務めた「HiGH&LOW THE WORST」などがありましたね。

「WORST」ね! なるほど! 忘れてた!(笑) 面白かったですね! アクションが始まった瞬間、ものすごいテンションになるじゃないですか。もう、アクションに対しての強い執念を感じますよね。ハイローは“ハイローアクション”という集団アクションの1つのジャンルを作り出したのがすごいと思っています。ハイローきっかけでアクション映画を観始めた人は、ほかの映画のアクションシーンを観ても物足りないらしいんですよ、歌がないから!(笑) あれだけ温度が高いアクションは、役者陣とアクション部が一体にならないとなかなかできることではないです。

──なるほど。

日本映画以外なら、印象的だったのはNetflixの「タイラー・レイク」かな。「オールド・ガード」もそうですけど、こういうアクションに特化した映画が、Netflixという強力なプラットフォームを通してウケているのが面白いなと。今までだったら劇場にかける前に、アクション以外に恋愛要素やいわゆる“女性ウケ”を狙った要素を付け加えないといけないような気分になるじゃないですか。それが今はもっとストレートで、何か1つに狙いを付けたほうがいいんだなあと学びました。「タイラー・レイク」には中盤にワンカット風アクションがあるんです。監督のサム・ハーグレイヴは「アトミック・ブロンド」の頃からワンカットもどきの手法を実践していて、「戦狼/ウルフ・オブ・ウォー」では水中でそれを試みています。だんだん極めていったその技が、「タイラー・レイク」ではもう匠のレベルになっていて(笑)。クリス・ヘムズワース主演で、アクションに特化していて、ワンカットもどきのシーンがあるという、セールスポイントのはっきりした作品作りが大事なんだなと思いました。

──サム・ハーグレイヴは、「キャプテン・アメリカ」でクリス・エヴァンスの吹替をやっていたスタント出身の監督ですよね。

彼や「ワイルド・スピード/スーパーコンボ」「デッドプール2」「アトミック・ブロンド」を監督したデヴィッド・リーチ、そして「ジョン・ウィック」シリーズを監督しているチャド・スタエルスキ、彼らはみんなスタントマン出身なんです。チャドやデヴィッドはプロデューサーとしてスタントマン出身者を監督デビューさせる企画もたくさん抱えていて、これからますます増えていくでしょう。1990年代はヤン・デ・ボンみたいなカメラマン出身の監督、2000年代はミュージックビデオ出身の監督が多かった。今はアクション監督出身の人が監督になるケースが増えている。それはチャドたちが意識的に増やしているからです。日本でもそうならないかな……って、ひそかに思っています。

谷垣健治(タニガキケンジ)

1970年10月13日生まれ。奈良県出身。 1989年に倉田アクションクラブに入り、1993年単身香港に渡る。香港スタントマン協会(香港動作特技演員公會)のメンバーとなり、ドニー・イェンの作品をはじめとする香港映画にスタントマンとして多数参加。2001年にドラマ「SK Kolsch」でアクション監督デビュー。2018年台湾の金馬奨にて「邪不圧正」(日本未公開)で最優秀アクション監督賞を受賞。2019年にはDGA(全米監督協会)のメンバーになっている。監督を務めたドニー・イェン主演作「燃えよデブゴン/TOKYO MISSION」が、現在公開中。アクション監督を務めた「るろうに剣心」シリーズの最新作「るろうに剣心 最終章 The Final」は4月23日、「るろうに剣心 最終章 The Beginning」は6月4日より全国ロードショーとなる。「G.I.ジョー:漆黒のスネークアイズ」は2021年10月22日に全米公開される予定。

※「SK Kolsch」のoはウムラウト付きが正式表記

新着エッセイ

新着クリエイター人生

水先案内