樋口尚文 銀幕の個性派たち

中尾幸世、テレビ史に刻まれし伝説のヒロイン (インタビュー前篇)

毎月連載

第64回

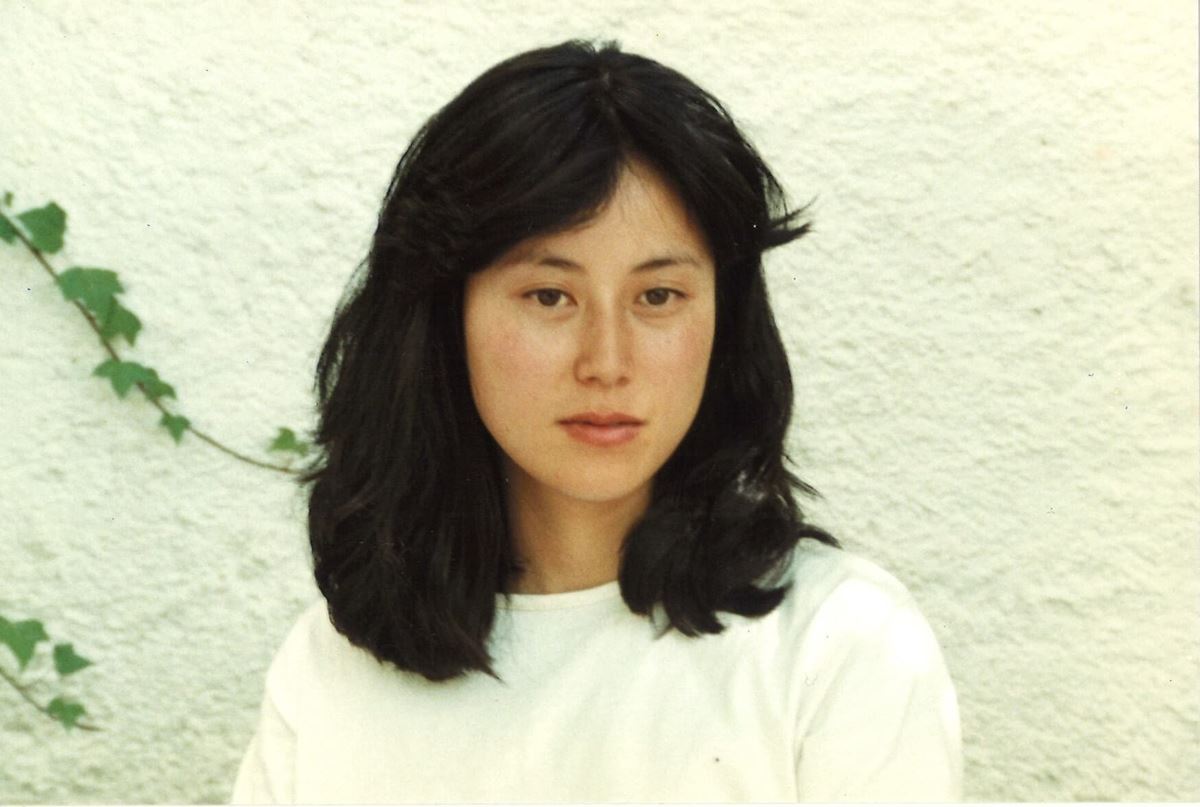

近影。撮影=樋口尚文

1974年10月15日、わが国の放送史に屹立する画期的なドラマが誕生し、同時に神話的なヒロインが生まれた。かねてNHKの鬼才ディレクターとして注目されていた佐々木昭一郎の作・演出になる『夢の島少女』は、現在よりはるかに画一的だったテレビ番組のなかに忽然と異物が紛れ込んだような75分の極めて特異な作品だ。そして、映像詩と呼ぶのが最もわかりやすいであろう同作の軸となって、これまた香り立つような不思議な魅力で視聴者を釘づけにしたのがヒロインの中尾幸世であった。

この作品で中尾幸世という逸材を文字通り発掘した佐々木昭一郎は、1980年の『四季~ユートピアノ~』で再度中尾をヒロインに起用して、イタリア賞のRAI賞など国内外の数々のテレビ賞を受賞、エミー賞にもノミネートされた。以後、佐々木と中尾のコンビは81年の『川の流れはバイオリンの音』、83年の『アンダルシアの虹』、84年の『春・音の光』の〈川(リバー)〉シリーズ諸作を生み出す。『四季』の中尾は、榮子という名のピアノ調律師に扮したが、以後の〈川(リバー)〉連作ではそれを継承して調律師のA子という役に扮して、世界じゅうの川とそこに住む人びとに出会っていった。

これらの作品で女優としての将来を嘱望され、マニアックな人気の的でもあった中尾だが、以後はいわゆる業界的な喧騒とは線を引き、折にふれラジオドラマを引き受けたり、長年にわたって朗読会を催すなど、静かでマイペースな表現活動を重ねている。1970年初頭から佐々木ドラマの洗礼を受けて育った私としては、いつかあの伝説のヒロインから佐々木ドラマの現場のことを教わりたいと願っていたが、ようやくその機が訪れた。そして意外や、いったいどこにいるのだろうと夢想していた「調律師のA子」は、わが家の目と鼻の先に住んでいた!

楳図かずおの創作芝居を演出・主演

── ずっと居場所を空想していたヒロインがこんなにもご近所にお住まいだったことには笑ってしまいました。中尾さんは東京のご出身ですね。

はい。両親ともに長野県の飯田の出身なので、出産の時だけ母は飯田に戻っていたのですが、育ったのは世田谷の上北沢です。家は父が工務店を継いでいて、いつも七、八人くらい大工さんがいたので、私は小さい頃から小間使いのようにごはんを出したり、井戸水を汲んだりしていました。

── 〈川(リバー)〉シリーズのA子は世界各地でその土地に根ざした仕事をする人びとにふれあいますが、中尾さんが幼い時から職人さんを見てきたことが活きているかもしれませんね。

そういうところはあるかもしれません。小さい時から絵を描くことが好きだったんですが、この才能を発掘してくれたのは母なんです。私が幼稚園生の頃はまだ「拝み屋」と称する人たちがいて、うちの近所で壁に向ってひざまずいて拝んでいた。それに触発されて私が絵を描き出したそうなんです。

── 幼稚園生で「拝み屋」を描くなんて、天性のアングラ好みですね(笑)。

全くですよね(笑)。それに驚いて母が私に絵を描くことを勧めたんです。実際図画工作がいちばん得意で、小学校の時は世田谷区の賞をいただいたりしていました。小三の時にはもう美大に行くんだって決めていました(後に多摩美大に進学)。

── 中尾さんの絵は佐々木ドラマのなかでもたびたび披露されますが、演技についても幼い頃に関心はあったのですか。

ちょっと変わった子で、小学校のお誕生会みたいな時に、自分で企画して創作のお芝居をやっていました。しかも原作にしていたのは楳図かずおさんの『へび少女』『赤んぼ少女』みたいな恐怖マンガで、作・演出・主演は自分(笑)。『少女フレンド』が好きだったので楳図さんのマンガも愛読していたんです。友だちも面白がって参加してくれて、工務店の作業場でお稽古していました。すると母が衣裳を作ってくれたりして、凄く愉しかったですね。

── 演劇部に入ったりはしなかったんですか。

中学では演劇部に入ったんですが、中学生がまじめにやるような戯曲がつまらなく思えて、また作・演出・主演のお芝居をやりたくなって(笑)。林間学校に行った時に、舞台も設備もないなかで三人の出演者で懐中電灯だけを使って「自由を我らに!」的なアングラ芝居をやったら、凄く反響がありました。

── 何かそのアングラ志向は着々と佐々木ドラマに導かれている感じがありますが(笑)、当時新宿の花園神社や渋谷の天井桟敷などでやっている人気のアングラ芝居にははまったりしなかったんですか。

そういう流行のアングラ演劇はもう確立してしまったもののような気がして、あまり興味が向かなかったんです。逆に東京キッドブラザーズのように、もうちょっと開かれた雰囲気で何かをやろうとしている方面に惹かれました。

── 好きなドラマなどはあったんですか。

私はイラストなどには小さい頃から興味があったのですが、現実の人が動くドラマに関してはごく普通にテレビで流し見しているだけでした。あえて言えばコメディが好きだったので『じゃじゃ馬億万長者』は毎週見ていましたが、そのくらいですね。

東京キッドの面接でラバウル小唄を

── 当時は日本のテレビドラマはまだ成長模索期だったので、日本テレビの『じゃじゃ馬億万長者』をはじめとして海外の人気テレビ映画がたくさん輸入・放映されていましたね。ところでそんな高校生の中尾さんは、高2の終わりに東京キッドブラザースの舞台に立たれます。これはどういうきっかけなんでしょう。

もともと主宰の東由多可さんの文章を中学時代に読んでいて、その考え方、思想には憧れるところがあったんです。いつかこんな人たちとお芝居が出来たらいいなと勝手に夢想していた。すると高2の秋に、新聞広告で東京キッドが劇団員を募集しているではありませんか。それはミュージカル『ザ・シティ』に向けての募集で、中野サンプラザで歌と面接のオーディションがあった。そこでなぜか私はこれを唄ったんです。♪さらば ラバウルよ 又来るまでは (唄う)

── いったいなぜまた『ラバウル小唄』を(爆笑)。

理由は全くわからないけれど、オーディションに行く前から決めていまして(笑)。当然、皆さんは普通の曲を歌っていました。でもいったい何がウケたのかわかりませんが、東さんは「この子は絶対合格」と主張していたらしいです。

── それから東京キッドのお稽古が始まったんですね。

代々木のオリンピック会場の名残りの建物があって、そこが稽古場でした。学校帰りにそこで2~3時間お稽古をして帰る日々。私は下っ端ですから、団員の皆さんやゲストで来るきれいなモデルさんたちが作ってゆく演技をじっと眺めている感じですね。公演で「台詞あるといいねえ」とか仲間と言い合っていたんですが、私がバイクで銭湯に突っ込んでゆくのをアドリブで演ったら東さんが採用してくださって、「それ面白いから公演でもやっていいよ」と実際の舞台でもやらせてくれたんです。周りからは「新人には普通こんなことさせてもらえないよ」って言われて恐縮しましたが。そう言えば、同期には巻上公一さんがいて、ニカッと笑うあの表情は当時から印象的でした。

── 『ザ・シティ』は年明けにヤクルトホールで公演を行って、その後は海外公演の予定もあったそうですね。

高2の終わりの時期にヤクルトホールで三日ぐらい演ったんですが、東さんは「海外公演では君を主役にしよう」とまで言ってくださっていた。だからもう高3になったら休学してアメリカ公演に行くんだと決めていたんです。それに家族は大反対。もう飯田から親戚が出て来て説得にかかる事態に(笑)。

── 若き日の中尾さんの目ヂカラを見ていると、こうと決めたら毅然と譲らなさそうです(笑)。

もう梃子でも動かぬ構えだったんですが、東京キッドの稽古場や楽屋をよく訪ねて来られた元ザ・テンプターズの大口広司さんが「アメリカなんていつだって行けるじゃん」のひとことで一気に考えを改めました(笑)。私のなかでは自分は本当は芝居がしたいのかアメリカに行きたいのかという点がひっかかっていて、大口さんにそこを突かれた感じでした。大口さんは常にそういう的確な判断をする人に見えました。

── それでご両親も安心したら、またすぐに佐々木昭一郎さんという強者が現れた(笑)。

そうなんです。アメリカの一件が落ち着いて高3の四月を迎えたら、今度は佐々木さんがやって来ました。本当にその頃はどんどん新たな出来事が押し寄せてくる感じでした。佐々木さんは『夢の島少女』という異色のドラマをやるにあたって、ヒロインの少女を演ずる候補を探してたくさんの人に会ってきたらしい。そしてついに見切り発車で、今はとても著名になられた実力派の女優さんを起用して撮影を始めていたけれど、どうもうまくいかない。それでたまたま知人の縁で聞きつけた佐々木さんが桜上水の喫茶店まで来てくださいました。

── 初対面の佐々木さんはどんな感じでしたか。

NHKのディレクターってどんな方が来るのだろう、やっぱりカーディガンをセーターに引っかけた業界人みたいな方が来るのかしら(笑)と推測していたら、もう静かで細くて繊細そうな人が現れて、「ええ!?こんな方がドラマを作っているの」という驚きとともに、私はもうその場で「これはやる」と決めていたんです。

── その決め手は何だったのですか。

佐々木さんは内容が頭のなかで煮詰まって煮詰まって大変なことになっていたと思うんですが、とにかくずっと静かに、時には嬉しそうに、もう滝のように作品の内容を語り続けたんです。それを聞きながら「この内容が本当にドラマになるのかな?でも絶対面白い!」と確信しました。それは佐々木さんの意図が高3の女子の感性に引っかかったというよりも、「こんなもの凄い世界がこの人のなかにあるのか。天才とはこういう人のことを言うのだろうな」という感動ですね。それをビンビン感じて、「ああ、これをやりたい」と思ったんです。

── でもそこにはまたご両親の壁が立ちはだかりますね(笑)。

そうなんです。だから、普通なら「親と相談してからご連絡します」とすべきところを「はい、やります!」と言っちゃった(笑)。

── でも撮影に入ってバレなかったんですか。

間もなくゴールデンウィークの前後あたりから撮影が始まってしまって、私は初日に黙ってそーっと家を抜け出しました。誰も見ていないかキョロキョロしながら甲州街道まで出ると、NHK差し回しの黒塗りの車が来ていたのでそれに乗った。ところがそれを工務店の若い衆に目撃されてしまったんです(笑)。それで佐々木さんがちゃんとご挨拶に見えたら、両親は猛反対ということでもなくて、受験を控えているのでそれには影響がないようにします、ということでオーケーが出ました。

あまりに独特な佐々木ドラマの現場

── ご両親は東京キッドの一件で免疫が出来ていたのでしょうか(笑)。『夢の島少女』の撮影はどのくらいの期間だったのですか。

だいたい二週間。そのなかで地方ロケにも行っているので、けっこうな忙しさでした。でも佐々木さんは頭の中に撮りたいものがはっきりしているから、躊躇なくどんどん撮り進める感じでした。

── 都会の片隅で生きる少女のさすらいが詩的に描かれてゆくわけですが、おおまかなシーン設定はあっても細かくこうしてああしてという指定は入らないんですか。

そうですね。『四季~ユートピアノ~』の時は少しドラマ的な台詞もありましたが、『夢の島少女』の時は、そこで人物がどういう感情でどういう動きをするかについては私や相手役のケンちゃん(横倉健児)に委ねられていました。そんな流れで、私たちがその場で考えて動くさまをカメラが撮っているというスタイルです。今考えると、佐々木さんはよくもこんな大事な人物の気持ちや動きについて素人みたいな私たちに任せてくれたなと驚くばかりです。

── そんなあらかじめ流れを決めこまない撮影から生まれた特徴的な場面などありますか。

私がケンちゃんのアパートから京人形を持って下を眺めているところなんかはそうですね。あれは私がカメラの葛城哲郎さんがこんな画を撮りたいのではないかな、と想像して京人形を抱いてみたら採用になった。そんな葛城さんは、佐々木さんの撮りたいものを分身のように把握している感じでした。

── 『夢の島少女』以降の佐々木ドラマでは、中尾さんがこちらを凝視するカットの、いわゆる目ヂカラが絶大な威力を発揮するわけですが、あれもどういう感情で見つめてほしいというようなヒントは無いのですね。

そもそもカメラの前に立って、カメラを見つめてくださいという指示もないんです。佐々木さん、葛城さん、私が作品の求めるものを探り合って、自然とそうなる感じですね。

── ところで一度これは伺ってみたかったのですが、こんなに繊細で静謐な世界を撮るにあたって、佐々木さんの演出家としての号令はどんな感じなのですか。普通に「ヨーイ。スタート!」や「ヨーイ、ハイ!」なのか……。

それが号令はないんです(笑)。胸元のワイヤレスマイクを「ポン」と叩くのがスタートの合図(笑)。そして私たちの演技を葛城さんが撮っている、その後ろで目立たないようにそっと見ているのが佐々木さん。演技のおしまいも、その「ポン」なんです。

── そんなに静かな演出の佐々木さんなのに、『夢の島少女』のラスト近くにはかなり無理を要したであろう驚異的なカットがありますね。夢の島を彷徨する中尾さんのサヨコとケンちゃんを最初は空撮でとらえていたヘリが、やがて地面すれすれに並走して二人をフォローする。あれはかなり危険だったのでは。

地面にすっちゃうんじゃないかというくらいの低空飛行で、モノは飛んで来るし、ちょっと怖い感じでした。操縦士の方にあんなことまでさせてしまうのも、佐々木さんの人を巻き込む力ですよね。おかげで一発オーケーでした。

── 撮影が終わってから編集作業の現場にもよく立ち合ったそうですね。

スタッフが16ミリフィルムを細かく細かく吟味して、たくさんのカットを吟味して切って、明け方まで作業に打ち込んでいる。いつも大人の男性は電車の中でサラリーマンを眺めているくらいだったので、「男の人が賭けている仕事の現場とはこういうものなのか」という発見がありました。そもそも私は女優として佐々木ドラマに出ているというよりも、古い言葉で言えばクリエイター、一緒に創造する人として参加している気持ちだったので、佐々木さんも自分も含めたスタッフみんなの創意や熱意が合わさった頂点に作品が降臨してくる瞬間に立ち合えたのは貴重なことでした。

── 出来上がった作品をテレビで見た時の感想はいかがでしたか。

いつも自分が見ているテレビとは全く異質な時間が流れていて、それを日本じゅうの誰かと共有しているという感覚がとても不思議でした。これは後にラジオドラマに出た時にも通じることなんですが、みんなこのオンエアの時間にどこでどんなことをしているのかな、と思いを馳せるんですね。その時、作品世界の一員になった自分を視聴者として見られるのは、本当に幸福な経験だと思います。(つづく)

プロフィール

樋口 尚文(ひぐち・なおふみ)

1962年生まれ。映画評論家/映画監督。著書に『大島渚のすべて』『黒澤明の映画術』『実相寺昭雄 才気の伽藍』『グッドモーニング、ゴジラ 監督本多猪四郎と撮影所の時代』『「砂の器」と「日本沈没」70年代日本の超大作映画』『ロマンポルノと実録やくざ映画』『「昭和」の子役 もうひとつの日本映画史』『有馬稲子 わが愛と残酷の映画史』『映画のキャッチコピー学』ほか。監督作に『インターミッション』『葬式の名人』。新著は『秋吉久美子 調書』。

『葬式の名人』

2019年9月20日公開 配給:ティ・ジョイ

監督:樋口尚文 原作:川端康成

脚本:大野裕之

出演:前田敦子/高良健吾/白洲迅/尾上寛之/中西美帆/奥野瑛太/佐藤都輝子/樋井明日香/中江有里/大島葉子/佐伯日菜子/阿比留照太/桂雀々/堀内正美/和泉ちぬ/福本清三/中島貞夫/栗塚旭/有馬稲子