植草信和 映画は本も面白い

これが正真正銘“大林監督の最後の著書”ほか

毎月連載

第40回

20/5/10(日)

『キネマの玉手箱』

『キネマの玉手箱』(大林宣彦著/ユニコ舎・1,500円+税)

前回、『最後の講義完全版』を“大林監督の最後の著書”と紹介したのだが、それは誤りだった。訂正してお詫びしたい。

同書が発売されたのは3月31日、大林監督が逝去したのは4月10日だから、少しの疑問も抱かず“遺著”と思い込んでしまった。しかし没後12日後の4月22日に、“著者謹呈”の栞が挟まれた『キネマの玉手箱』が届き、本書が正真正銘の“最後の著書”であることが判明したという次第。

評者にとって“死者からの謹呈”は生まれて初めての体験。やはり大林さんは亡くなってもなお、〈魔術師〉だった。

さて、大林さんの娘婿である森泉岳志氏が描いたカバー・イラスト(画装)のこの遺著だが、「生命の章」「虚実の章」「非戦の章」「未来の章」の4章から成っている。その章と章との間に、2009年からガイドを務めたCS「衛星劇場」の『大林宣彦のいつか見た映画館』で取り上げた15作品の解説原稿が挿入され、「後書きにかえて」として是枝裕和監督のエッセイが収められている。

「肺癌のステージ4、余命半年という診断を受けた日から、余命半年を大幅に通り越した約三年後の二〇一九年六月二十一日。僕の最新作『海辺の映画館―キネマの玉手箱』の初号試写が行われた」という書き出しから、本書が亡くなる10ヶ月から書き始められていたことが分かる。

そこには「癌は人を殺せない」「せっかく羅患したのだから治療を楽しむ」「癌闘病という豊かな体験」「死んでるヒマなどない!」など、余命宣告を受けた人とは思えない前向きな文言が勇躍している。信じられない気力と闘魂、あの穏やかで優しい人柄のどこにこのようなエネルギーが隠されていたのだろうかと思う。

敬愛した黒澤明、淀川長治、盟友だった立川談志、山田洋次、高畑勲らとの交流も綴られている。それら全ての文章に通底しているのは「反戦映画監督大林宣彦の〈人生哲理〉」だ。「映画は僕の人生そのもので、僕のフィロソフィーを表現した僕の映画は僕そのもの。そして僕の分身である僕の作品は永遠に生き続けるのだ」と結ばれる本書を読めば、“戦争と映画”を突き詰めようとした大林さんの生涯が深く得心できる。

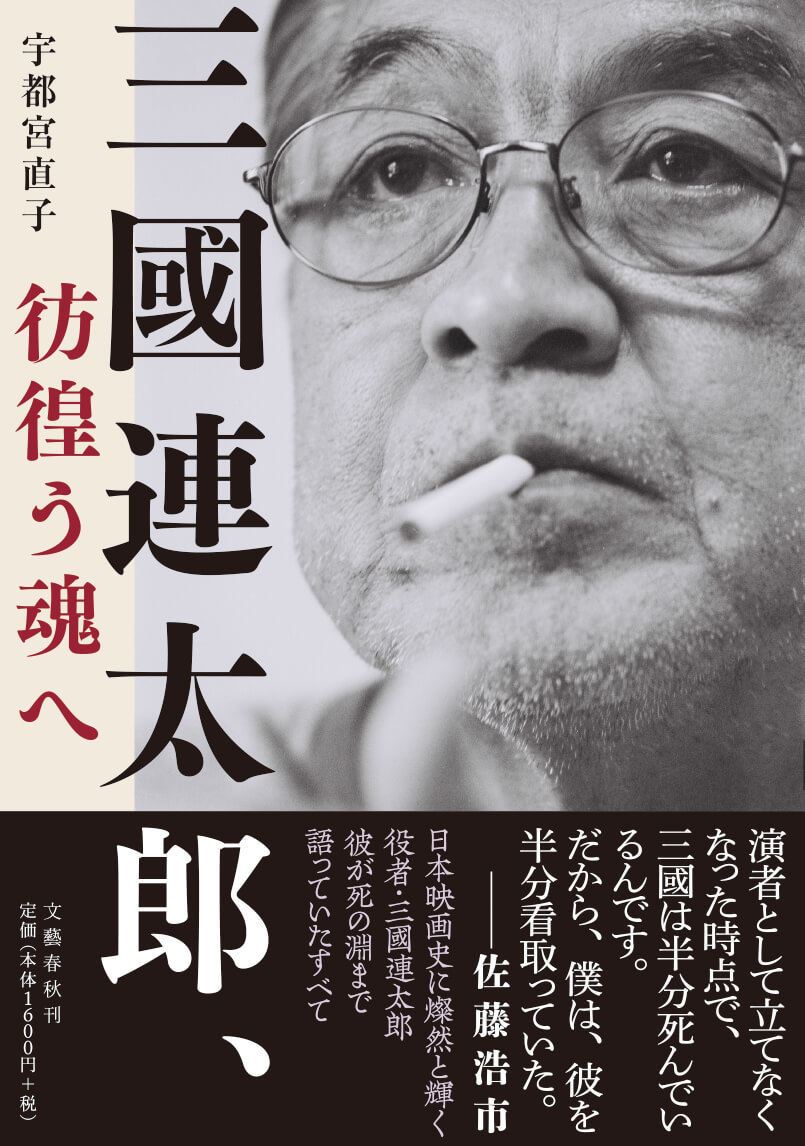

『三國連太郎、彷徨う魂へ』(宇都宮直子著/文藝春秋・1,600円+税)

三國連太郎氏には一回だけ会ったことがある。それは2003年、俳優座劇場で催された独立映画プロの監督を讃える映画祭で『にっぽん泥棒物語』が上映されたときのこと。ゲストとして招聘された三國氏のトークのお相手を務めたのだ。

その時の初対面の挨拶、打ち合わせ前の緊張感と畏怖心は今でもはっきりと覚えている。「五社協定違反俳優第一号」「複雑な女性関係」その他、多くの知人から氏がいかにトラブルメーカーであったかを吹き込まれていたからだ。

しかし、いざ会話してみると人の話をよく聞いてくれる慎ましやかで穏やかな紳士だった。

「薩ちゃん先生(山本薩夫)の演出は的確で演じやすかったです」「自分がいいと思ったこと以外は受け入れられないから衝突してしまう」……正直な含羞の人、いっぺんでファンになってしまった。もちろん、昔から俳優三國の大ファンではあったのだが。

本書『三國連太郎、彷徨う魂へ』は「オール讀物」に8回にわたって連載された文章に、終章の『浩市』を書下ろして纏めた人間観察記。

30年近く三國と親交があった著者でなければ知り得ない、三國の晩年の精神世界が腑分けされている。

「第一章 波瀾を歩く」では中学生時代の中国への出奔、軍隊生活、俳優デビューの背景、「第二章 〈愚劣なるもの〉の記憶」では軍隊、戦争の愚劣さ、目撃した原爆投下後の広島の風景を語っている。以下第九章「浩市」まで、出生の秘密、父母への愛憎、俳優デビューの経緯、五社協定違反について、心酔した森雅之のこと、『異母兄弟』での抜歯について、太地喜和子との恋愛、息子佐藤浩市との関係などについて対話し、全九章を通して三國連太郎という巨大な闇と矛盾をかかえた人間の精神の根幹に光を当てていく。

そして、こう結論する。「彼は役者である自身を、何より、誰より、強烈に愛していた」、と。

善良なサラリーマン、軍人、僧侶、泥棒、革命家、犯罪者、政治家…どんな役を演じても最高の演技を披露したその演技の根源を語った本書。『わが煩悩の火はもえて』『風狂に生きる』『親鸞から親鸞へ』など三國が自身を語った本は少なからずあるが、演技者としての本音を告白した本として最高の一冊だ。

『泣き笑い映画とジャズの極道日記』(中山信一郎著/山田宏一・小野公宇一編/ワイズ出版・2,700円+税)

ちょっと微苦笑を誘う“泣き笑い”と少し腰が引ける“極道日記”が縦列するタイトルに戸惑いつつ、『青い女馬』の官能的な看板絵のカバーに惹かれて読み始めた。

そのタイトルの由来を、「ジャズ狂い・映画狂いの人生を中山さんは極道と呼んで自任していた」と編者の山田宏一が語っている。

本書は早稲田大学卒業後、郷里の鹿児島でジャズ喫茶「パノニカ」を営んでいた中山信一郎の、『土曜日のジャズ 日曜日のシネマ』『ぼくのシネローグ[パノ二カ映画通信]』『シネマとジャズの「共鳴箱」』に続く4冊目の著作集。

中山は「パノニカ」で数多くのジャズライブを開催し、“鹿児島モダン・ジャズ”の中心メンバーとして活動。新聞や雑誌にジャズ・映画評論を展開していたが、2018年、81歳で亡くなった。だからこれが中山の遺著となった。

序章の山田宏一との対談「映画的記憶・ジャズ的記憶」から始まり、「第一章 私の映画史」「第二章 ビデオ・シネマ名作館」「第三章 評論・随筆」「第四章 ジャズ」「第五章 過激なシネマコラム」「第六章 シネマとジャズの『共鳴箱』」と続いていく。

そして早稲田大学映画研究会の3年先輩で、著者と「弟ともいっていい」ほどの親交があった元キネマ旬報編集長の白井佳夫が“後書き”を寄稿、もうひとりの編者である小野公宇一が「中山信一郎さんとの想い出」として故人の人となりを綴っている。

開巻の山田宏一と著者のシネフィル同士の対談がとてつもなく面白い。日仏のヌーヴェル・ヴァーグについてはもちろんだが、岡本喜八とみね子夫人の馴れ初め、エノケン、ジャン・ルノアール、ハワード・ホークス、ジョン・フォード、ヒッチコックについて、四方八方まさに縦横無尽のマシンガン・トークが展開するのだ。

以降、著者の映画体験、評論活動へと移るのだが、すべての作品論・作家論に通底しているのは〈映画とジャズへの愛情と憧憬〉だ。どの章にも映画とジャズを知り尽く、食べ尽くしたいというエピキュリアン中山信一郎の情熱がほとばしり出ている。

「ジャズも映画も単に与えられたものではないわけで、自ら必死になって見たり聴いたりしてゆけば、かならずジャン・ルノワールやジョン・フォードにつきあたる[…]現代はジャズも同じで、どちらも素晴らしい世界が待ちかまえている」。

著者の“映画愛・ジャズ愛”に圧倒された一冊だった。

プロフィール

植草信和(うえくさ・のぶかず)

1949年、千葉県市川市生まれ。フリー編集者。キネマ旬報社に入社し、1991年に同誌編集長。退社後2006年、映画製作・配給会社「太秦株式会社」設立。現在は非常勤顧問。著書『証言 日中映画興亡史』(共著)、編著は多数。

新着エッセイ

新着クリエイター人生

水先案内