山本益博の ずばり、この落語!

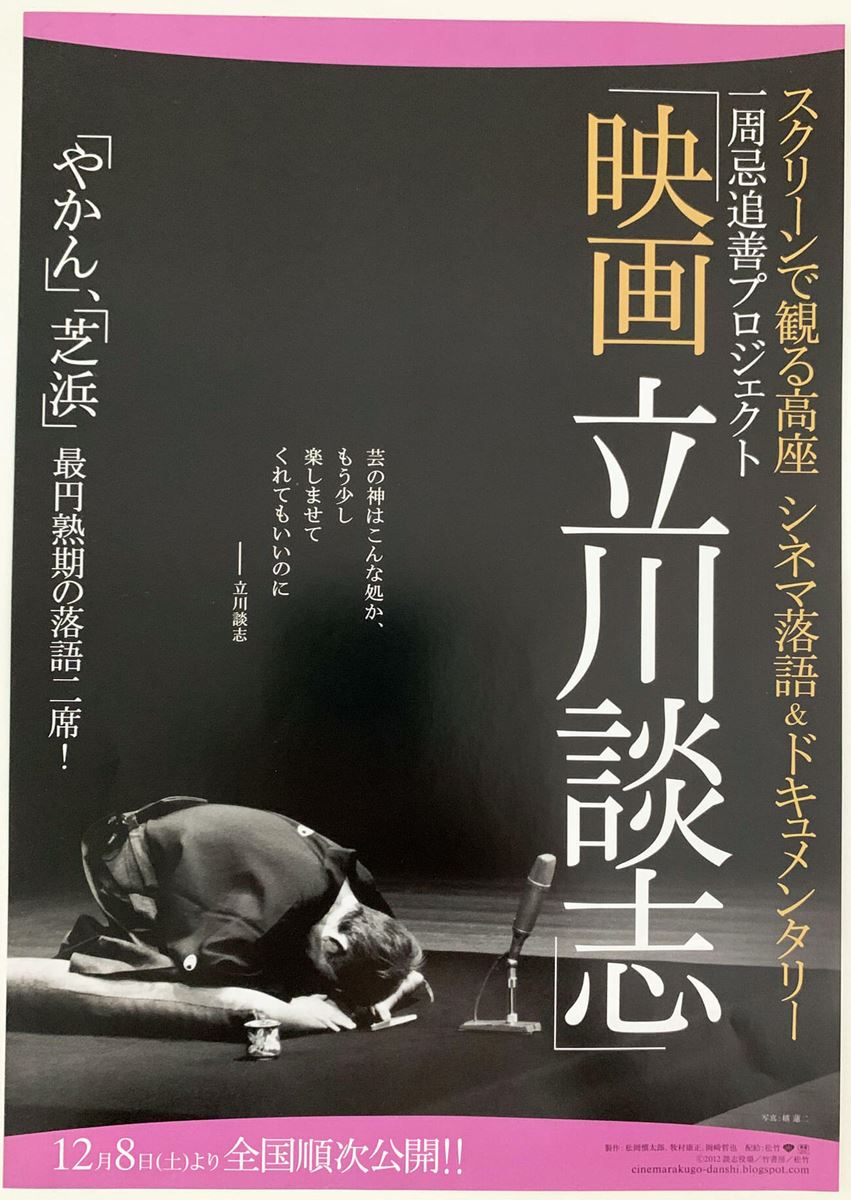

第二十五回『立川談志』 令和の落語家ライブ、昭和の落語家アーカイブ

毎月連載

第25回

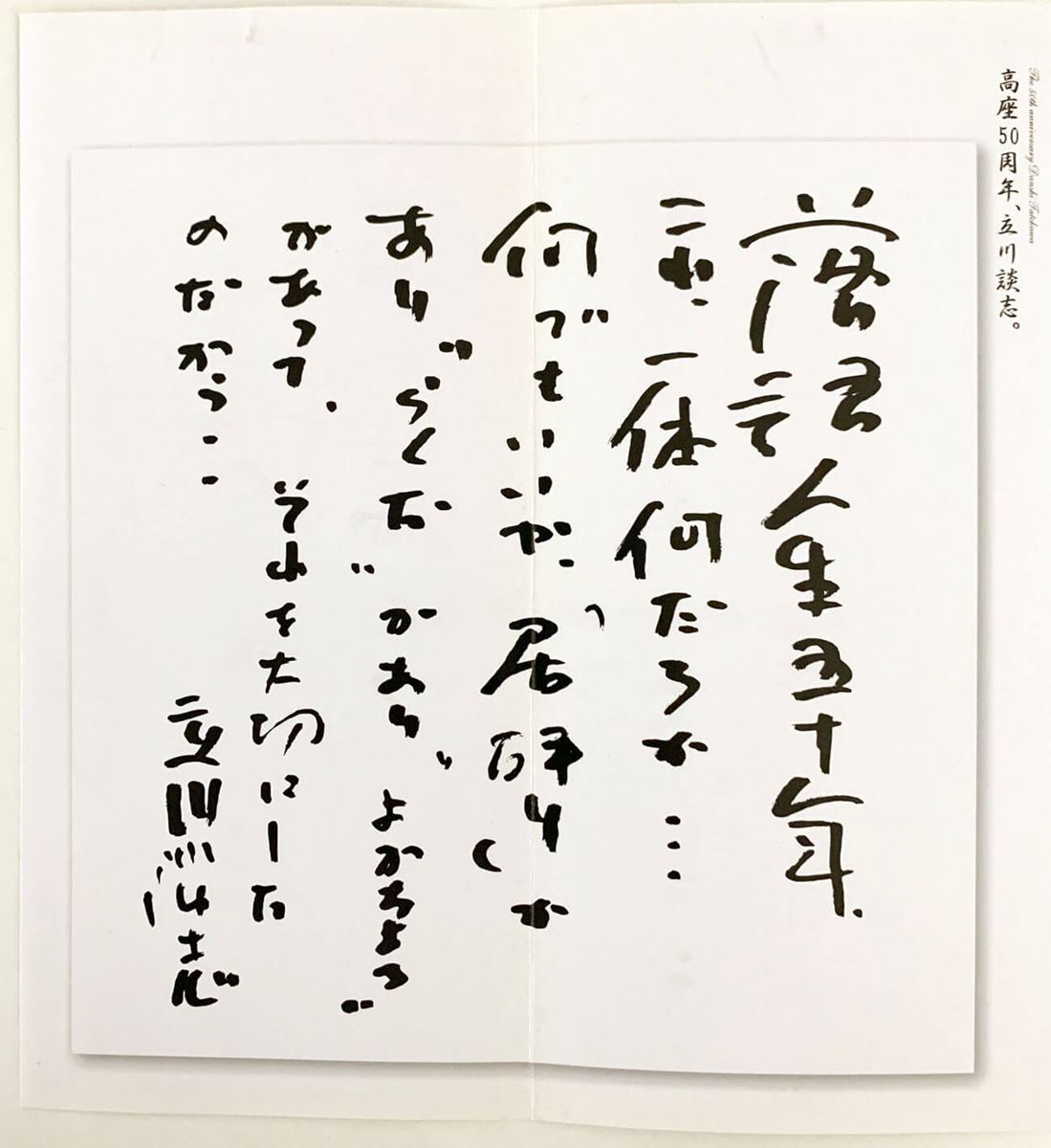

『高座50周年、立川談志。』プログラム(2002年9月5日、6日)

立川談志の落語をはじめて聴いたのは、私が早稲田の大学一年生のときで、確か昭和43年(1968年)5月、新宿の「末広亭」だった。演目は『大工調べ』で、与太郎がイタリアの古典喜劇に登場する「アルレッキーノ」のような頓智頓才に長けた現代っ子だったのが印象的だった。

談志は平成23年(2011年)11月に亡くなってしまったが、私が最も数多く、そして丁寧に見続けた落語家のひとりである。昭和の55年くらいから10年ほどは、私の情熱の対象が「落語」から「料理」へ移ってしまい、ライブで落語を聴くことがほとんどなくなり、ブランクがあったのだが、談志師匠の本の中の一節をきっかけに、再び、落語を、それも談志中心に聴きだしたのが、平成になってしばらくのことだったと思う。

ヨーロッパへ旅した折、その旅先で読んだ文庫本『談志楽屋噺』(文藝春秋刊)のあとがきにこんなことが書かれてあった。

「この世界をチョイと齧ってほかのジャンルに行った奴あ、どうでもいい。ちったあ、この世界に世話になったり。恩義をきたり、楽しませてもらった物書きは、下手でも、馬鹿でもかまわねえから、何か、書けやい」

これを読んで、まるで自分のことを言われているように感じたのだ。

そして、たまたま落語好きの私の仲間のひとりがこんなことを伝えてくれたのである。「益博さん、この間、『談志ひとり会』にでかけたら、談志師匠が、まくらで益博さんのことをしゃべっていましたよ」

これは大変と、早速、出かけて通い始めたのが、三宅坂の国立演芸場で毎月開かれていた「談志ひとり会」だった。そこで、聴いた『富久』『芝浜』『らくだ』は、どれも名演あり、稀代の珍品ありだった。

まずは『富久』。「談志ひとり会」では、毎回2席を口演するのだが、噺が終わっても幕は締めず、高座で今日の出来栄えを本人が批評する。いつもほとんどが言い訳や愚痴をこぼすことが多い。たとえ、客席が満足する出来栄えであっても、落語家談志より批評家談志が上回ってしまうから、高座評が厳しくなってしまうのである。

それが『富久』のときに限って、ひとしきり口演の感想をしゃべって、額の汗を拭いながら「久蔵に富が当たって、本当によかったと思います」と言ったのである。

誰が『富久』を演ろうと、幇間の久蔵に千両富が当たるのに、わざわざこんなことをいうのはなぜだろうと、楽屋へ確かめに飛んでいった。

師匠の答えはこうだった。「噺の最中、登場人物を演じる自分とそれを動かす自分がいつもいるの。なんて今日の久蔵はかわいそうなんだと思ったので、そういったの」

私は、内心びっくりして、ますます談志の高座に魅かれていったのだった。翌月の『芝浜』はさらに凄絶をきわめた高座だった。

マクラもそこそこに年末に因んだ『文七元結』へ入っていった。「いま、けえった。おっかあ、いねえのか?」

ところが、左官の長兵衛の台詞をそれだけ言って、続けて「ああ、駄目だな、弱ったなァ」と腕組みし、絶句してしまった。はじめは、それが長兵衛の台詞と勘違いした客席が笑い声をあげたのだが、事態は深刻だった。

「『芝浜』ならできるかな」と噺を変えてしまったのだが、談志が『文七元結』の噺を忘れてしまったわけではない、噺に気持ちが乗らないというわけだ。『芝浜』でも噺は立ち往生し、今度は『鼠穴』へ移っていったが、これもすぐにまた立ち往生、再び『文七元結』に戻るが、ついには「金返す、悪いけどそうしてください」とまで談志がいう始末。

すると、客席から「顔見ただけで充分!」と言う声がかかった。「そういわれてもねェ」と言い返しながら、「じゃあ、五、六分待ってください。ことによると何とかなるかもしれない。口から出まかせでしゃべるから」と『芝浜』に入っていった。

その出だしの台詞が「そのねェ、『芝浜』ができないって料簡よくわかるんだけど、おまえさん、それじゃ、困るよ」だった。亡くなる数年前の有楽町・読売ホールでの『芝浜』もよかったが、この『芝浜』は終生忘れられない。

談志の『芝浜』は他の誰よりも主人公魚勝の女房がいい。古風なおかみさんなのに言動がとてもモダンな女なのだ。

そこで私は考えた。『芝浜』のサゲは魚勝の「また、夢んなるといけねェ」だが、これだけ談志のおかみさんが際立っているのであれば、女房の台詞で、猪口を持って躊躇している魚勝に向かって「また、夢になるといけないのかい?」はどうだろうかと。

談志師匠がその後、体調を崩し、落語をしゃべることが叶わず、私が「サゲ」の提案をできぬままに、他界してしまった。

残念なのは、もう一つ。『大工調べ』で、棟梁が大家の家に怒鳴り込み、店賃を払ったのだから、道具箱を返せとまくし立てる。その棟梁が、「与太郎、お前もなんか言え!」と言い立てたとき、談志師匠は「棟梁、店賃の一両二分と八百の八百が足らないのに、それは御の字だいと言って払わないのは、おかしいじゃないか?」と言って、棟梁の肩を持つのではなく、大家さんの味方になってしまった『大工調べ』を演じたことがあったそうである。私はこの談志の『大工調べ』が聴きたかった。噺と言うのは、いつも動いていて、私が落語のライブで吸いたいのは、まさにこの空気なのである。

豆知識 『落語に出てくるたべもの:鰻の蒲焼』

「鰻」はもっとも頻繁に噺に登場する食べ物ではなかろうか?

「鰻屋」とそのものずばり「鰻」が題名になっている落語をはじめ、同系の噺を名人桂文楽が十八番にした『素人鰻』、そして『鰻の幇間』も文楽お得意の一席で、文楽は明神下「神田川」の鰻をこよなく愛した鰻好きだった。

後味のあまりよくない『後生鰻』という落語もあり、また、鰻屋が子供をきっかけに夫婦のよりを戻す重要な舞台となる『子別れ』は、あまりにも有名である。と言うことは、「鰻」は江戸っ子、東京人にこよなく愛されてきた食べ物と言えようか。

ところで、「江戸前」と言う言葉、じつは、「鮨」ではなく「鰻」から出た言葉であることをご存じだろうか? 東京湾に流れ込むおびただしいほどの川で獲れる鰻を「江戸前」と言い、それ以外の鰻は「旅の鰻」と呼んで区別したのだ。

というわけで、鰻屋の名前には「川」の字がつくところが多い。さきの「神田川」「宮川」「前川」「㐂代川」「田川」などなど。

落語で、変わったところでは、立川談志の『やかん』に不思議な「鰻」が登場する。

物知りでいながら知ったかぶりをする先生に無学な八五郎が根問いする。

「で、先生、焼くと何で“蒲焼き”っていうんです」

「それはな、鵜に飲まれるようなバカな魚だから、あれは“バカ焼き”といった。それがいつか引っくり返って“カバ焼き”となった」

「なら別に“バカ焼き”でいいのに、何で“カバ焼き”なんて、引っくり返すんです?」

「引っくり返さないと、よく焼けないよ」

プロフィール

山本益博(やまもと・ますひろ)

1948年、東京都生まれ。落語評論家、料理評論家。早稲田大学第ニ文学部卒業。卒論『桂文楽の世界』がそのまま出版され、評論家としての仕事がスタート。近著に『立川談志を聴け』(小学館刊)、『東京とんかつ会議』(ぴあ刊)など。